前回は「ゾイドを作ろう 6〜動作確認して動きを見る・モーターから動きがどのように伝わってゆくか・モーターの回転とおもちゃの動きの相関性・パーツが動くのを見る体験・応用力を身につける姿勢〜」の話でした。

おもちゃをよく見る姿勢:観察力を身につける

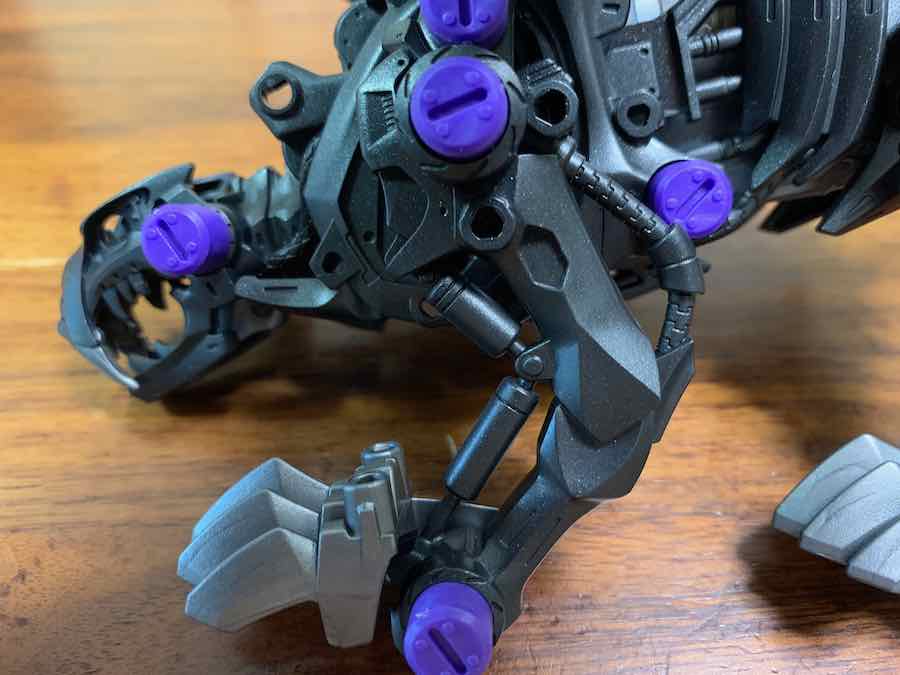

頭部と足が組み上がり、ほぼ完成に近づきました。

子ども

子ども出来て

きたね。

この「出来てきた」感触が、子どもにとっては大事だと思います。

「出来てきた」感触・感覚は、達成感となり、「僕が作った」という自信につながります。

ちょっと、

よく見てみよう。

うん、

見てみる!

近づいて見てみると、実によく出来ています。

こういうゾイドやプラモデルを作成する工程では、現代はCADなどの専用ソフトがあるのでしょう。

ある程度は「コンピューターが自動的にパーツを作る」のですが、肝心のソフトが大事です。

ソフトを作る過程で、様々なノウハウがあり、緻密なモデルが出来てゆくのでしょう。

スイッチ

入れてみて。

うん、

入れるね。

スイッチを入れると、足がウィーン、ウィーンという音を立てて動きます。

動く原理を理解

黒色・オレンジの軸(棒)が回転して、足が動きます。

足は、どうして

動くのかな?

なんか、

ここが回転しているよ。

「足が動く」システムは、原理的には難しくありませんが、「しっかり歩行する」のがすごいです。

よく

出来ているな・・・

思わず感心してしまいます。

「作るおもちゃ」は、完成すると子どもは「遊ぶのに夢中」になります。

夢中になることは良いことだと思いますが、「どうして動くのか?」などは考えなくなります。

作成プロセスでは、出来るだけ「原理に興味を持ってもらう」ようにするのが良いでしょう。

まだ途中ですが、スイッチを入れて歩かせてみます。

ちゃんと

歩くね。

しっかりした足取りで動くのをみると、大人も楽しい気持ちになります。

動きが

面白いね。

「ただパーツを組み立てているだけ」のゾイドですが、仕組みは簡単なようで複雑です。

これを「自分で作れるか」というと、専門の方は別として、普通の方では難しいです。

複雑な仕組みを

子どもに少しずつ理解してもらうと良いです。

「出来てきた」気持ちを持つ大事さ

近年、様々なシリーズが発売されているゾイド。

「種類・新奇性」ではなく、もう少し「教育寄りの」あるいは「作る楽しさを重視した」ゾイドがあると、

ゾイドが「おもちゃ」ではなく、

知育玩具にもなると思います。

「タミヤの楽しい工作シリーズ」があり、筆者は大好きです。

子どもにとっては「少し教材的」かも知れません。

「おもちゃだけど、教育に良い」ゾイドみたいなのがあると、いいなと思います。

今週も

模試だ・・・

最近、模試が

多くて、ちょっと大変・・・

中学受験生・高校受験生大学受験生は、受験期に模試が続きます。

「毎週模試」ということもあるでしょう。

模試の判定に対する考え方の話を、上記リンクでご紹介しています。

「受験生だから」とは言え、大人から見ても大変なことです。

大人が「毎週TOEIC受験する」ことになったら、気持ちが少し滅入りそうです。

偏差値や合格判定で一喜一憂するのは、誰しも一緒ですが、

ここまでは

出来た!

出来なかった問題の

解き方を学ぼう!

ポジティブになり、プラモデル作成のように「出来てきた=合格に近づいてきた」気持ちが大事です。

次回は上記リンクです。