前回は「ゾイドを作ろう 3〜モーターの仕組みの実感と理解・「なぜ?」を考えながら作成・作成途中でモーターを動かす・動きの理解〜」の話でした。

作りながら色々な角度から見る:仕組みの理解

組み上がってきて、大体の形ができてきました。

子ども

子ども出来て

きたね。

色々な角度から

見てみよう。

うん。

こんな感じ?

これから、頭・手・足などのパーツを組み立ててゆきます。

子どもは、

早く作って、

遊びたい!

こう思っていると思いますが、折角だから「仕組み」を理解してもらいましょう。

このオレンジ・黒の棒に、

これから手・足を取り付けるよ。

ふ〜ん。

なぜ、ここに棒があるんだろうね。

この棒が「軸」となって、足や手が動きます。

2箇所にはめ込むパーツ:どちらを先に入れるか考える

最初に作成したゾイドの「心臓部」とも言えるモーターのパーツ。

モーターは、一箇所でグルグル回ります。

その「回る部分」に様々なギアがついていて、様々なパーツが動きます。

手・足のパーツを組み立ててゆきます。

これは

こうかな?

パーツを穴に差し込むのは、一箇所だと比較的簡単です。

差し込み口が二箇所になると、立体的に組み上げることになるので、少し難しくなります。

先に

こちらを入れて・・・

次に、こっちを

入れるようにしよう。

「パチン」と二箇所の穴にはまりました。

よしっ、

出来た。

上手く

出来たね。

慣れるとすぐに出来る、この「二箇所にはめる」パーツ。

最初は、「どことどこに入るか」をしっかり把握することが大事です。

そして「一度に二箇所に入れる」のではなく、「一箇所を入れてから、二箇所目」を入れると良いです。

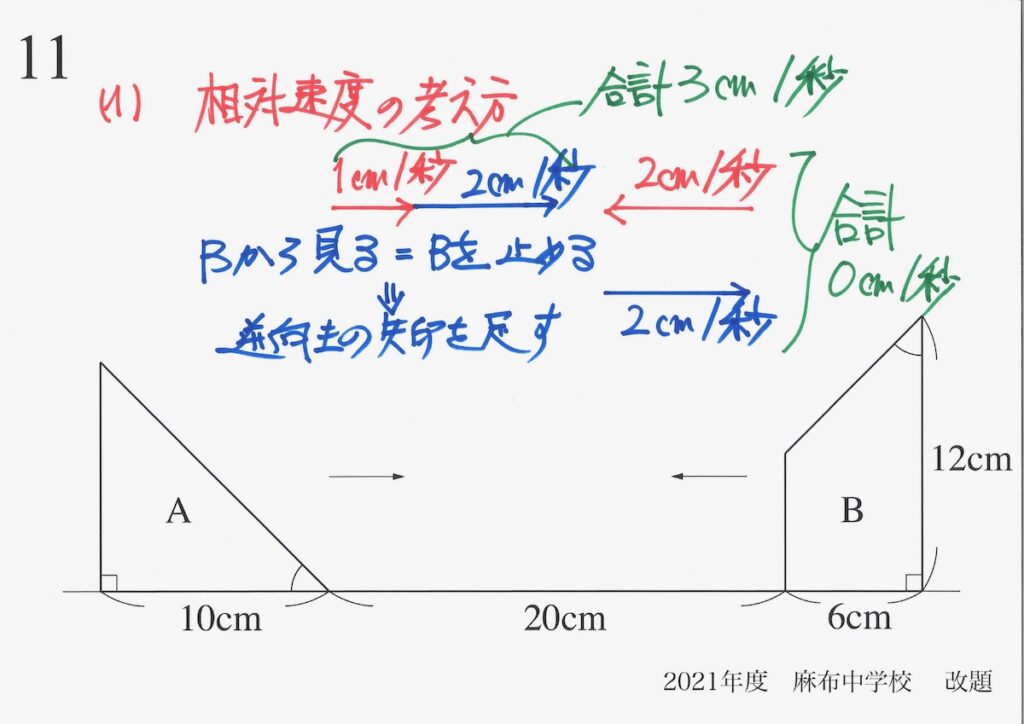

二つの図形や点が動く時:少しずつ分けて考える

「二つの図形・点が動く」問題の解き方を、上記リンクでご紹介しています。

「一度にまとめて考える」と難しくなります。

「少しずつ分けて考える」のも良いですし、「変わらないモノに着目」するのが良いでしょう。

そして、相対的位置を考えるとわかりやすくなります。

ゾイドを作る時に「一度に二箇所」ではなく、「一つずつ」も共通する考え方です。

少しずつパーツが組み上がってきました。

このゾイドのように、「一つのモーターが様々なギアと関わって、全体が動く」のは面白いです。

身近な車や電車なども、同じような仕組みになっています。

算数や理科は、「基礎をしっかり固めて、応用力をつける」のが最も本質的で、学力が上がります。

そして、「一つのモーターが・・・」と同じように、

この考え方は

しっかり理解した!

「一題解くと、色々な問題が解ける」のが理想だと思います。

次回は上記リンクです。