前回は「ゾイドを作ろう 1〜小学生が楽しく工作できるゾイド・完成形のイメージ・説明書の絵とパーツを確認〜」の話でした。

モーターとおもちゃの関係:動力をイメージ

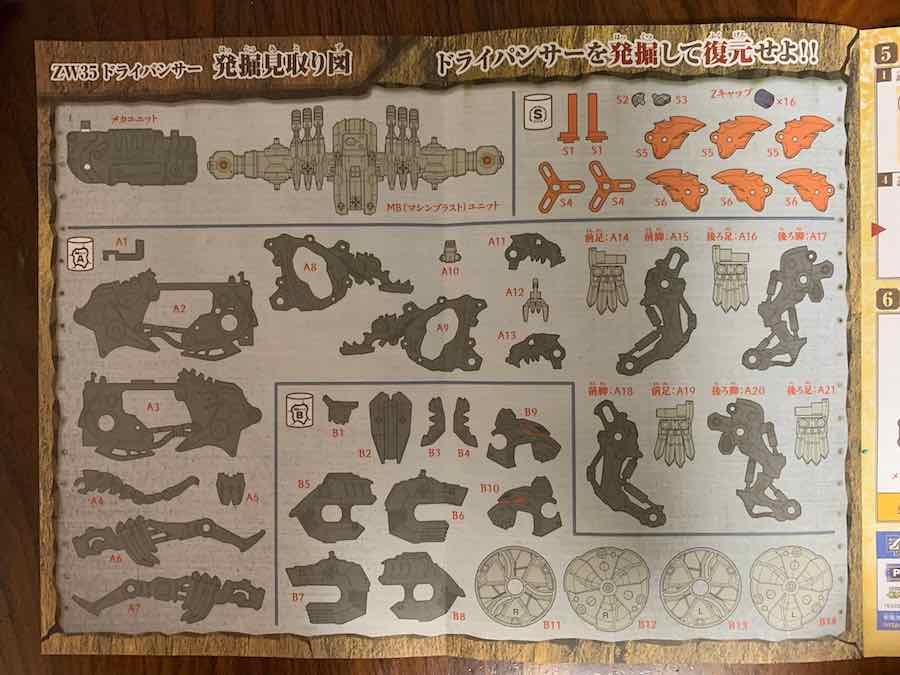

ゾイドの「発掘見取り図」と称する説明書です。

内野吉貴

内野吉貴パーツを確認したら、

作ってみよう。

うん。

やってみるね。

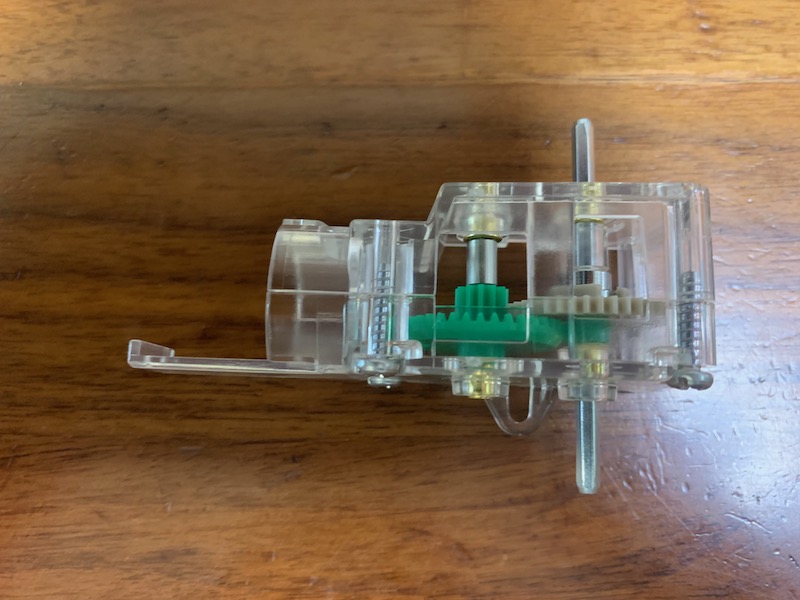

最初に、動力のモーターのパーツに電池を入れます。

おもちゃらしく、モーターが「ほぼ見えない」状況です。

「ほぼ見えない」方が「おもちゃとしての完成度は高い」ように感じます。

一方で、「動力であるモーターの存在が分かり易い」方が良いように感じます。

タミヤの「楽しい工作シリーズ」の、剥き出しのモーターは好感が持てます。

タミヤの「楽しい工作シリーズ」は、

動く仕組みがよく分かります。

「ただのおもちゃ」ではなく、「モーターとおもちゃの関係を学ぶ」きっかけになって欲しいです。

そのためには、モーターが「もう少し見える」デザインの方が良いと思います。

ただ、そうすると「ゾイドらしくなくなる」かもしれないので、メーカーの判断でしょう。

大事なことは、「動力のイメージを持つ」ことです。

ここにモーターがあるの、

見える?

うん。

見えるね。

この間のモーターと

似ているね。

そうだね。

このモーターで、全体が動くんだよ。

電池を

入れてみて。

うん。

電池の向きを、

間違えないでね。

う〜ん。

これでいいのかな?

電池のプラス・マイナスの入れ方は、様々な教え方・考え方があると思います。

そう。

平らな所が、こっちだね。

平らな面(マイナス)、出っ張り(プラス)のどちらが、どう入るかを理解してもらいましょう。

入れたよ。

モーターなどの電池による動力に触れる機会は、小学校でどの程度あるのでしょうか。

筆者が小学生だった時は、学校でモーターを見ることはあっても、

タミヤ模型のように

「動くものを作った」ことはなかったと思います。

モーターなどに興味があったので、「自由研究」でモーターを使った作品を作ったことがあります。

「モーターに触れる」経験を持つことは大事だと思います。

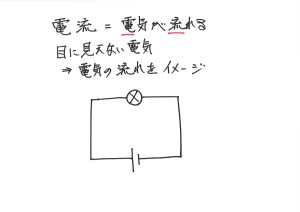

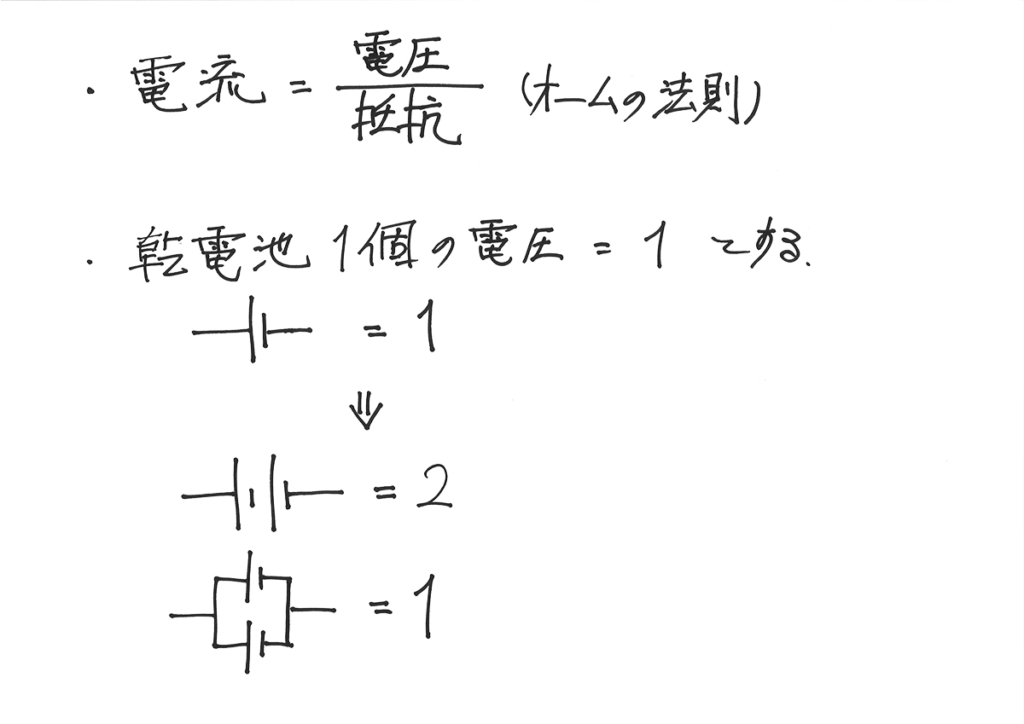

電気と電流を体験:具体的イメージを持つ大事さ

小学校の理科・中学受験で、比較的「難しい」とされる電気の問題。

電流と電圧の分かりやすい考え方を、上記リンクでご紹介しています。

「電圧があって、電流が流れて・・・」と「ただ教わる」と、「楽しくない」です。

はあ・・・

楽しくない・・・

「楽しくない」と苦痛になります。

そして、問題が解ければ良いですが、解けないと、

もう

いいや・・・

子どもが感じてしまう可能性が高まります。

「電流と電圧をイメージすること」が大事(上記リンク)ですが、

イメージって、

どうやってやるの?

「イメージできない」と子どもも、多いでしょう。

できれば、小さい頃に電気に関する、こういうおもちゃ・作品を作ってほしいです。

電気って、

こういうことなんだ・・・

すると、イメージできるようになるでしょう。

次回は上記リンクです。