前回は「親子で楽しむ「おすすめ木製知育玩具」〜「同じ」や「対称性がある」ことを作りながら発見・「飛ばない輪ゴム」の理由・連動していない機構〜」の話でした。

親子で一緒に作る木製知育玩具:「うまくいかない機構」の修理

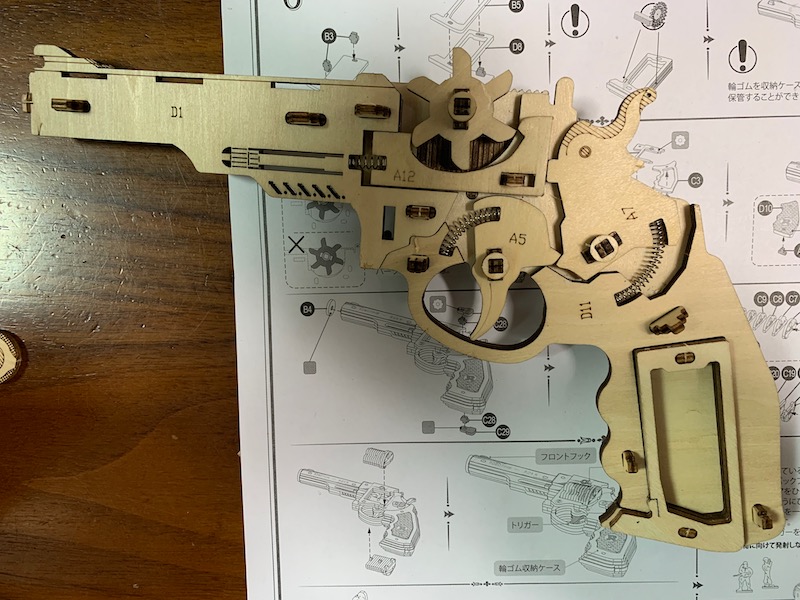

子どもと一緒に、少し複雑な木製玩具・リボルバーを制作しました。

やっと「完成した!」と思ったら、輪ゴムが発射しないリボルバー。

その原因は、バネが関わる引き手などのパーツが「連動していない」ことでした。

この「機構を修理する」には、分解するしかありません。

この木製おもちゃは、しっかり留まっているので、子どもでは「上手く分解する」のは無理そうです。

子どもと一緒に説明書を読んで作成していたはずですが、「どこかで間違った」のです。

そこで、筆者自身が責任を感じて、分解して修理することにしました。

内野吉貴

内野吉貴分解して、

確認するから、見ててね。

かなりガッチリ固定されていますが、接着剤を一度も使用していないので、分解可能です。

手ではとても分解出来ないので、ニッパーなどを使用して、

この隙間から

少しずつ分解して・・・

小さな隙間を少しずつ作って丁寧に分解します。

かなり

分解出来たね。

一枚一枚のベニアの型は薄いので、慎重に分解して、バネや引き手のところまで戻りました。

この引き手のあたりが

上手くいっていないはず。

「輪ゴムが飛ばない」のは、バネが関係する引き手周辺が「連動していない」ことが理由でした。

ここに輪ゴムを

かけたでしょ。

うん・・・

そうだね。

分解するのは大変でしたが、「うまくいかなかった理由」を探すことも大事です。

「発射の仕組み」を理解:大事なパーツの連携

ここが、こう回転した時に

引き手を引いて動かないと発射しないね。

う〜ん、

そうなの?

このあたりの仕組みは、まだ小学生低学年には難しいかもしれません。

せっかくの機会なので、子どもに説明してみます。

「うまく行かない」状態では、上の写真のように引き手を入れていました。

これだと、引き手と輪ゴムの部分が連動しないです。

説明書をよく読んでみたら、

ああ、ここに

問題があったんだ・・・

「引き手の出っ張り」と「親指で回転させる部分の出っ張り」に問題がありました。

これら二つのパーツの「出っ張り」が説明書と異なる「かかり方」だったのです。

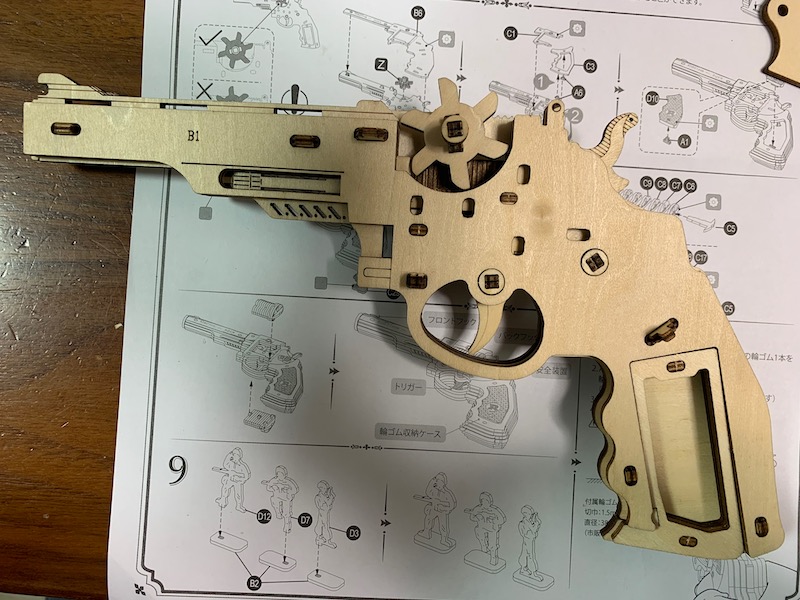

正しくは、上の写真のような形になります。

よく読むと、

こうだね。

これで

違うの?

「ちょっとした違い」なので、子どもには分かりにくいようです。

こうすると、

上手く連動するでしょ。

これで上手く発射できるはずですが、確認も含めてパーツの連携をチェックします。

そして、子どもに「発射の仕組み」を説明します。

このパーツがこうなって、

すると、ここのパーツのバネがこうなるね。

こうして説明している最中に、一番長いバネがピョンと飛んでしまいました。

あっ、

飛んじゃったよ・・・

3つのバネを使って、発射の仕組みが成り立つので、一つでもバネがなくなると大事です。

普通なら、

あ、

探さなきゃ!

大騒ぎになり、こういう小さなパーツが飛んでゆくと「見つからないこと」も多いです。

ここで、この工作の良いところは、「バネが2セットある」ことです。

3つのバネが「全て2つずつ」あるので、こういうことがあっても大丈夫です。

これは、子どもと製作するこういう知育シリーズでは、とても有難いことです。

一人で製作している時も、こういう「不測の事態」は起きます。

さらに「子どもと一緒」だと「より起きやすい」です。

その大きな理由は、大人の注意力が子どもの方に向かっているからです。

工作シリーズやプラモデルでは「規格化」のために、パーツやネジが余ることが多いです。

一方で、こういう「なくなりやすいパーツ」に予備があることは、意外にも少ないです。

こういう「メーカー側のちょっとした心掛け」は、大変良いです。

この予備パーツは

とても有難いね!

さらに、子どもと楽しむ親の立場からすると、とても嬉しいことです。

「またトライしてみる」姿勢:経験から磨かれる勘と学び

予備のバネを使って、もう一度確認します。

今回は、「飛ばないように」気をつけながら、

このツメとこのツメが

引っ掛かっているから・・・

子どもに「仕組みの説明」を試みました。

う〜ん・・・

そうかも。

なんとなく子どもも、仕組みを分かってくれたようです。

「これでちゃんと発射する」という確認ができたので、再びパーツを組み上げてゆきます。

これらの大きなパーツを留める小さなパーツは、外した時に付いたままでした。

そのため、比較的早く復元できました。

今度は、

大丈夫?

子どもは、まだちょっと不安みたいです。

今度は

大丈夫だよ。

ちゃんと確認しているので、胸を張って子どもの不安をなくすようにします。

出来た。

輪ゴム飛ばしてごらん。

うん!

ちゃんと飛ぶね!

子どもは嬉しそうに、輪ゴムを発射して遊びます。

このRobotimeのリボルバーの良いところは、「標的も一緒に付属している」ことです。

ちゃんと机の上なので立つような標的が、3つついているので、すぐに遊べました。

ああ、

良かった。

一緒に作成している親としては、一安心です。

本当は「一度でちゃんと作成できる」方が良いかもしれません。

でも、こうして「失敗しても、直せる」経験もまた良いと思いました。

算数の図形問題で、多くの方が「良い補助線をどう見つけるか」悩みます。(上記リンク)

「補助線のコツ」はありますが、一番良いのは「色々と補助線を自分で引いてみる」ことです。

すると、「これが良さそうだ」という勘が磨かれてきます。

そうした「自らの経験による勘」の方が、「教わるノウハウ」よりも大事です。

上手く行かない時は、「またやってみる・トライしてみる」姿勢を子どもには身につけて欲しいです。

次回は下記リンクです。