前回は「手作りの木の知育玩具〜「だんだん出来てくる」のを実感・身近なバネを実際に触れる体験・仕組みと機構とシステムを理解・玩具の対称性〜」の話でした。

親子で楽しむ「おすすめ木製知育玩具」

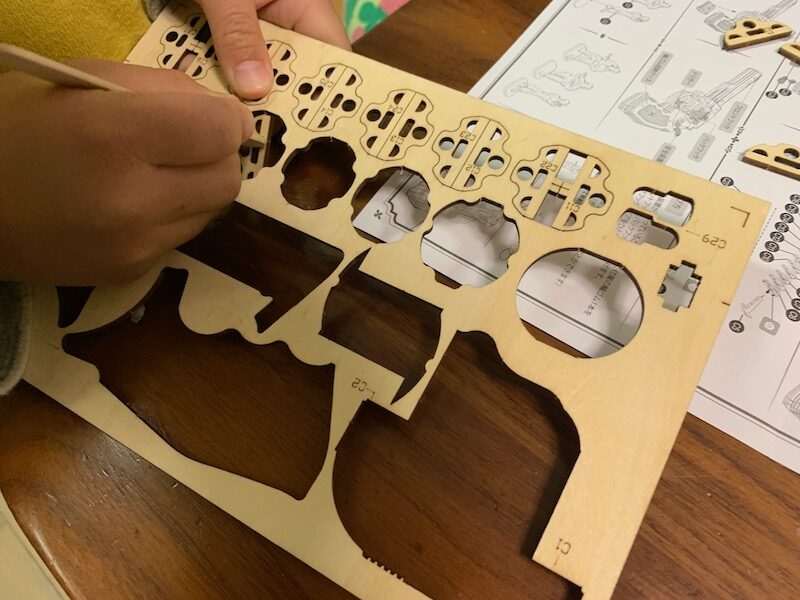

最も大事な「バネと引き手」の仕組みをしっかり作り、あとは反対側の製作を進めてゆきます。

反対側は「対称性がある」ので、同じように制作してゆくことになります。

子ども

子どもさっきやったのと

同じだから、出来るよ!

このドライバーで

留めるのは出来るよ。

比較的力が必要だった「小さなパーツを留める」のは、タミヤドライバーでどんどん上手くなりました。

手で掴む部分は、段差があって「掴みやすい形状」になっています。

絵柄があるパーツもあり、「子どもの楽しさを喚起する」とてもよく出来た工作シリーズです。

こうして

押さえるんだよね。

上手に

出来てきたね。

当初は「対象年齢14歳以上」から、小学校2年性の子どもには

流石に

難しいかな。

「難しい」と思っていましたが、コツが分かるとどんどん出来るようになりました。

「コツが分かる」ということは非常に大事なことで、「出来る」と感じることも大事です。

子どもが難しいことを「出来ている」時は、出来るだけ褒めてあげる様にしています。、

これは、受験などに限らず、学校の勉強やテストでも同じだと思います。(上記リンク)

子どもが学校のテストで70点だった時、親としては、

もう少し

頑張ってほしい。

「もう少し」と思うかもしれません。

ここで、

これではダメ。

もっと頑張って!

「もっと現場って」と言うのは控えたいものです。

子ども次第ですが、一生懸命やっている子どもは、すでに「イマイチであること」に気づいています。

あ〜あ・・・

70点だった・・・

内心こう思っているところに、さらに「ダメ!」と言われたら、

はぁ・・・

僕は才能がないのかな・・・

「才能がない」など誤解してしまう可能性があります。

大人なら分かりますが「学校の成績と才能は、ほとんど相関関係がない」のです。

勉強でもプラモデルでもサッカーでも、「出来ていること」は褒めてあげれば、

僕は、

やればできるんだ!

子どもは少しずつ自信がつくでしょう。

そういう「ちょっとした自信」があるか、ないかは、大きな違いになるでしょう。

「同じ」や「対称性がある」ことを作りながら発見

ほぼ完成に近づいてきました。

結構だきたから、

もう少しだね。

この調子で、

やってごらん。

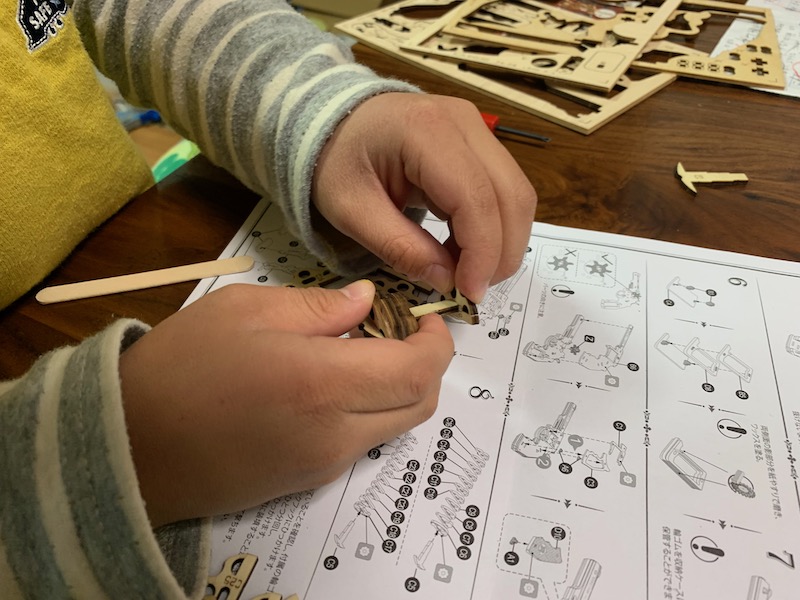

ここからは、リボルバーの弾倉を作成します。

たくさんのパーツを「串刺し」にして、丸みのある弾倉を作ってゆきます。

パーツが

たくさんあるね。

ここは少し

難しい?

大丈夫。

出来ると思うよ。

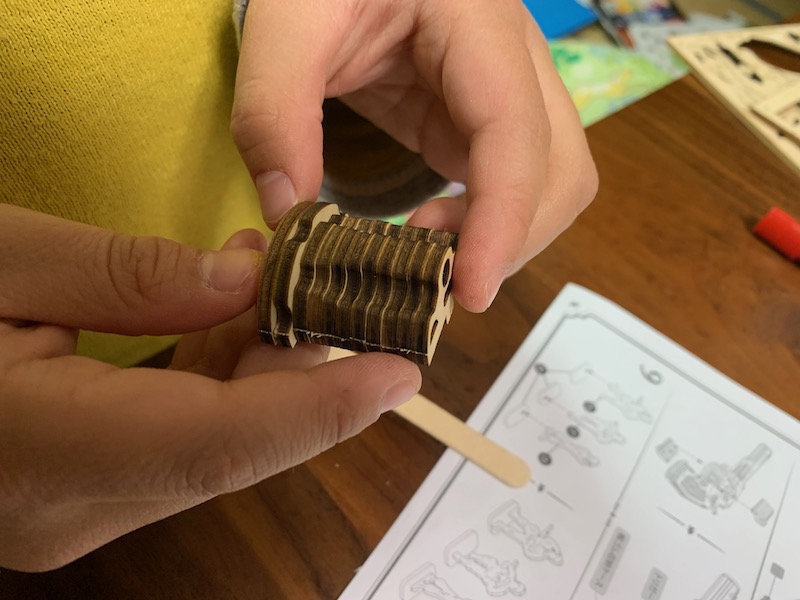

弾倉らしい雰囲気になってきました。

これで

一つ出来たよ。

もう一つ

作ってみよう。

これは

同じなのかな?

もう、説明書見なくても

出来るよ。

どうやら「同じ」であることに、子どもも気づいたようです。

このように「同じ」や「対称性がある」ことを「作りながら発見」する姿勢は大事です。

弾倉を左右両方作成して、装着します。

よしっ!

出来た!

「飛ばない輪ゴム」の理由:連動していない機構

完成しました。

輪ゴムつけて、

発射してごらん。

うん!

やってみる!

子どもは嬉しそうです。

大人も「何かが完成する」と、とても嬉しくて、ワクワクします。

輪ゴムをかけて、撃ってみます。

あれ?

飛ばないよ?

どうやら、輪ゴムが想定通り「飛ばない」状況のようです。

飛ばない?

ちょっと貸してごらん。

確かに、輪ゴムが飛びません。

輪ゴムを装填して回転させて、親指でカチャっと準備して、引き手を引いてみます。

でも、輪ゴムが飛びません。

これは、どこかで

間違えたかな?

よく見てみると、飛ばないのは当然でした。

「連動している」はずの、バネが関わる引き手などのパーツが「連動していない」のです。

なぜ、連動していない

のだろう・・・

「連動していない」ので、飛ばないのは当然なのですが、理由が分かりません。

バネの装着は

合っていたと思う。

すると、「バネが関わるパーツ同士の連携」が上手くいっていないとしか考えられません。

子どもには「連動」は難しいかもしれないので、「一緒に動く」はずであることを説明します。

こことここのパーツが

一緒に動かないね・・・

うん・・・

そうだね・・・

どうやら「飛ばない理由」が「連動しない機構」にあることを理解した子ども。

なんだ・・・

飛ばないね・・・

子どもは残念そうです。

ここで、「分解するして治すしかない」と考えた筆者は、

分解して、

もう一度作ろう。

えっ。

これ分解できないよ。

硬いパーツをドライバーの底面で押し込んでいるので、かなりしっかりしています。

「分解しないと治すことはできない」以上、やるしかありません。

ここは、僕がやるから、

みてて。

うん。

でも出来るの?

上手くいかなかったので、筆者が分解して修理することにしました。

次回は、修理して直す話です。

次回は下記リンクです。