前回は「理科の学力・成績アップ勉強法1〜理科の科目の性質・学習まんが・「好きな・得意な」分野を考える・勉強時間と他の時間〜」の話でした。

応用問題が解ける学び方:「基本をしっかり理解」して広げるイメージ

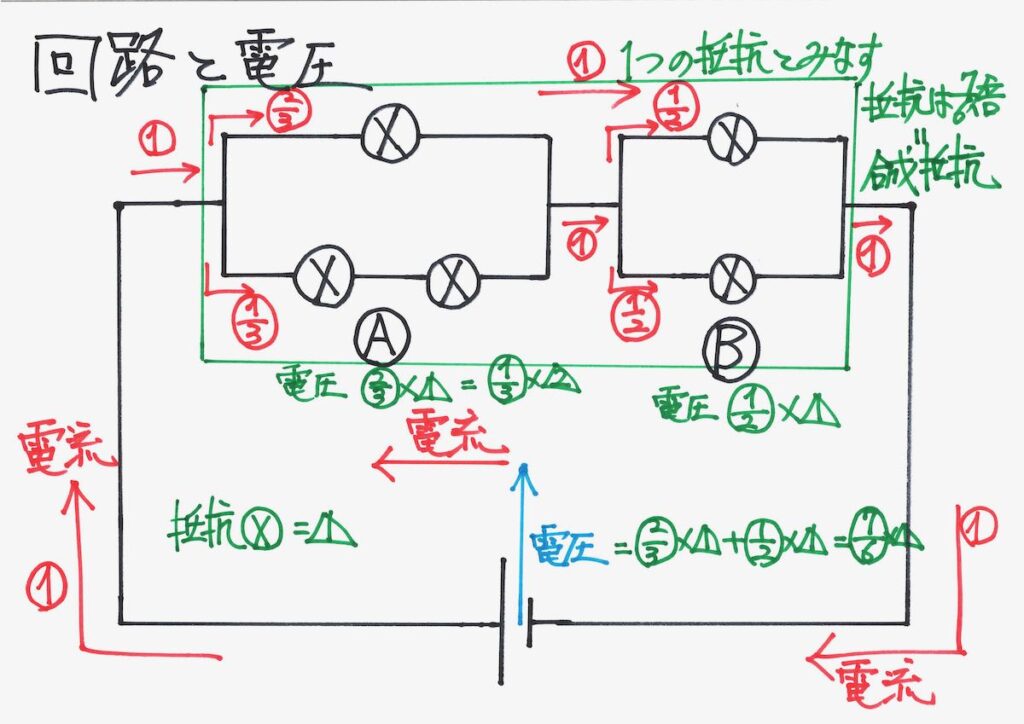

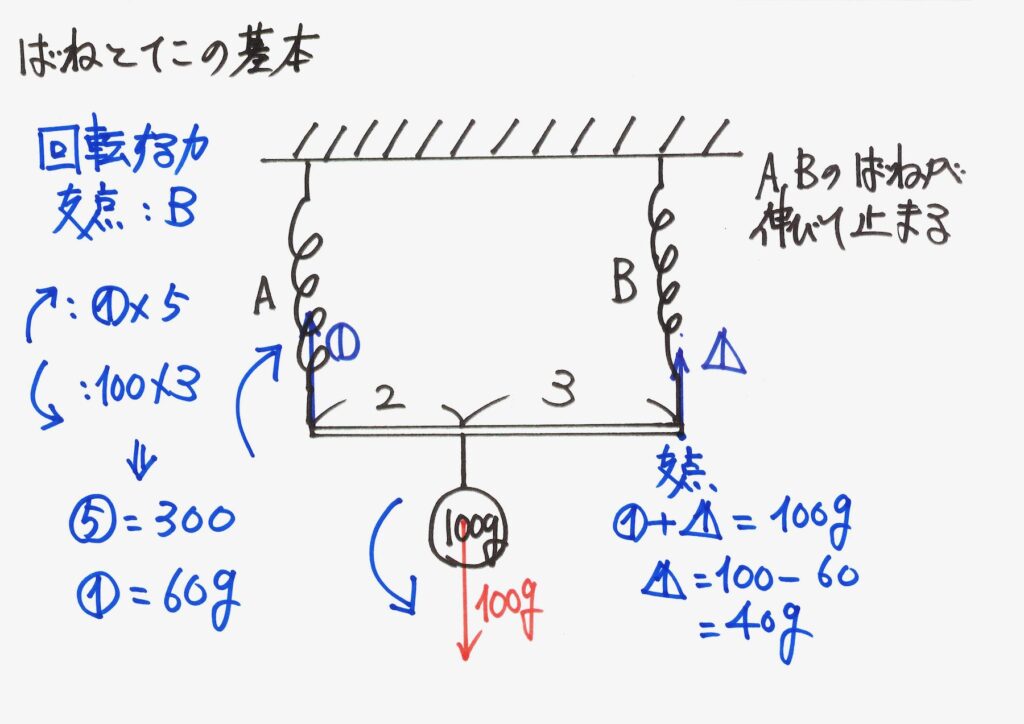

バネ・てこ、電気などの「しっかりした考え方」から解く問題や実験問題がある理科。

これらの力学・電気の問題は「非常に基本的な話」をご紹介しています。

この辺の基本的な問題は

出来るんだけどさ・・・

応用問題が

難しいんだよね・・・

「基本は分かっているけど、応用問題が出来ない」ことがあります。

基本的な「てこ」の問題なら、

全部分かるけど・・・

複雑な応用問題が

解けなくて・・・

こういう時は、「実は基本がしっかり分かっていない」ことが多いです。

まずは基本的なこと・原理をしっかり理解して、それを元に公式を理解・習得しましょう。

その視点に立って応用問題を解けば、きっと応用問題に対する力が養われるでしょう。

応用問題に対して、

こういう問題は、

こう考えて・・・

このように、パターン分けすると「キリがない」状況になります。

その「パターン化して学んで解く」姿勢だと、やるべき問題が「事実上無限にある」ことになります。

そう・・・

たくさんの問題やればいいんじゃない?

応用問題は、ある程度「解く訓練」を繰り返す必要があります。

この「解く訓練」を何度も繰り返す過程で、「基礎の理解が進む」傾向があります。

・応用問題が分からないときは、基礎に戻って、基礎をしっかり復習して理解

・応用問題を解くプロセスで「基礎の理解を進める」学び

思考力をつける学び方:訓練と筋肉トレーニング

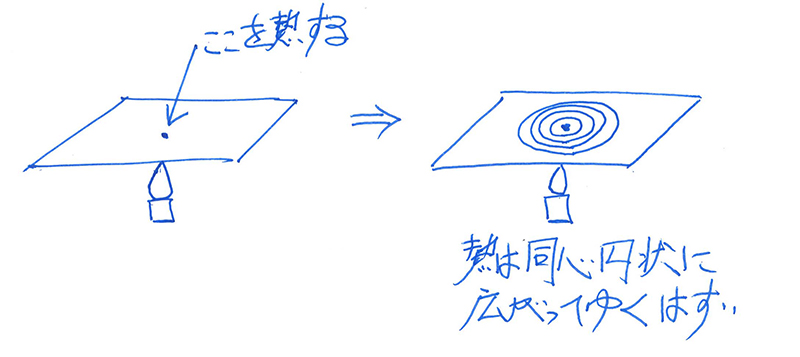

理科や算数の基礎や「基本的原理」は、理解しやすいことが多いですが、実は奥が深いことが多いです。

そこで、「応用問題で思考訓練して基礎を理解し、応用する力を身につける」ことが大事です。

その「訓練する」時には、「考えて、思考力が身につくような」勉強をしましょう。

とにかく、

沢山の問題をトレーニングしよう!

ここで、「筋肉トレーニング」をするような学び方は、やらないようにしましょう。

筋肉トレーニングも、プロ野球選手などが行うやり方には「奥が深い」タイプがあるでしょう。

一般的な、筋肉トレーニング(筋トレ)は、「ひたすら反復する」ことです。

漢字の練習や計算練習ならば、筋トレのように粛々、淡々とやれば良いでしょう。

一方で、算数や理科の応用問題に対して、筋トレのように学ぶと思考が固まってしまう可能性があります。

答えのみ・選択肢の問題は別として、記述等何らか書く方法の試験では、採点者は、

ああ、この志願者は

よく出来ているが・・・

「これはこう」というパターン化した

発想で学んできたな・・・

「パターン化した学び」が一目でわかるでしょう。

小学生から「パターン化した学び」をした人が、将来大きく伸びる可能性は、ほぼありません。

テストや試験だけなら出来るようになるでしょう。

小学生の頃に「パターン化した学び」に慣れると、そのまま中高生を過ごす可能性が高いです。

この時、日本の大学受験までなら「パターン化した学び」で突破可能かもしれません。

おそらく、最難関校の教員は、

こういう「パターン化した」発想を有する子は、

ちょっとな・・・

このように「パターン化した学び」に対しては、「良しとしない」思考でしょう。

これらはイメージしてしっかり理解し「思考力を問う問題」を出来るようなると、

最近、理科の

難しめの問題が出来るようになってきた・・・

理科の成績がアップして、安定するでしょう。

暗記も多い理科において、暗記は少しずつ固めましょう。

暗記に関しては、手法が様々あります。

「ノート形式の参考書で空欄埋め」や「カード形式で色フィルターで消える参考書」で覚えるなどです。

自分が「覚えやすいやり方」が最も良いでしょう。

僕は、

赤いフィルターで覚えるのが好き・・・

私は、ノートに自分で

簡単にまとめると、頭に入る・・・

これは理科も社会も同様で、「本人に合う」やり方がベストです。

どういう勉強方法が

一番良いんだろう・・・

一番効率的に成績上げる

方法はなんだろう・・・

「どの方法が良いか」「どの勉強法がベストか?」に頭が行きがちな中学・高校・大学受験生。

そうした「方法論」に関する話は、書籍・メディアで多数出ています。

一方で、そうした方法論は「それぞれの個性に対して、最も合う」のがベストでしょう。

小学校6年生になると、子どもにも様々な個性・指向性があります。

親が、

このやり方が評判が良いから、

これをやって!

このように子どもに「ある方法」や「ある手法」を押し付けても、「合うかどうか」は不明です。

その「評判の良い方法」が合えば良いですが、合わないと、

この方法が

良いみたいだけど・・・

ちょっと僕には

合わない・・・

場合もあります。

それもまた、「その子の個性」です。

その結果、

僕って、

頭が悪いのかな・・・

子ども自身が「勝手な悪い勘違い」をしてしまうかもしれません。

子ども自身が、「自分がやりやすい」方法を早い段階で確立しましょう。

直前期の効果的「暗記・まとめ」:書きながら覚える

参考書・教科書・テキスト等を使いながら、ぜひ「書きながら覚える」をやってみましょう。

書くと時間がかかります。

一方で、書いてみると不思議と頭に入りやすいです。

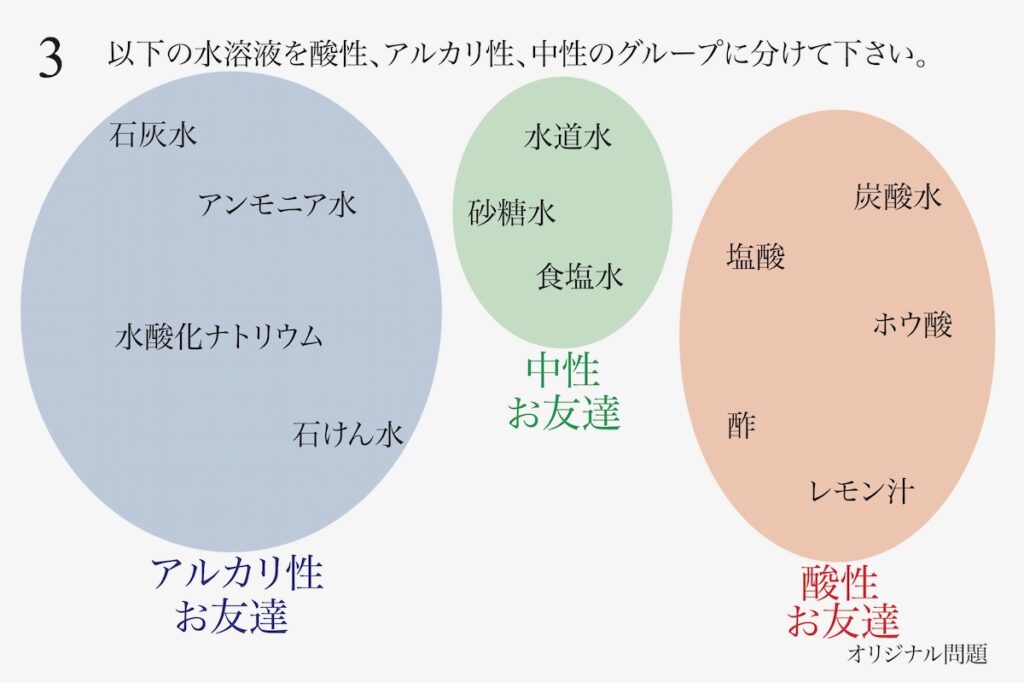

理科で「石灰水はアルカリ性」など暗記する性質があります。

それらは参考書等でもまとめられていますが、自分なりにまとめてみましょう。

アルカリ性同士は、いわば液体同士「お友達」なのです。(上記リンク)

「お友達・似たもの同士は誰かな?」と書いてみるのも面白いでしょう。

自分でノートにまとめてもいいでしょう。

その時「ノートをきれいにまとめる・書く」ことはあまり意識しないことが大事です。

きれいにまとめると、

時間がかかるけど・・・

ノートは丁寧に

まとめたいけど・・・

「きれいに」「丁寧に」ではなく、「自分が分かれば良い」と考えましょう。

「まとめノートをきれいに作ろう」と考えると、

きれいなノート作るのって、

難しい・・・

手が止まってしまうことがあります。

記録を作ったり、ノートにまとめるのは「自分のため」ですから、気軽に取り組んでみましょう。

私が分かれば良いなら、

書きやすいかも・・・

ノートは「きれいにまとまっている」必要はなく、「学ぶためのプロセス」です。

「自分が理解して覚える・習得する」ことがノートにまとめることの最も大事なことです。

「きれいに・上手くまとめられなくてもいい」と気楽に始めてみましょう。

次回は下記リンクです。