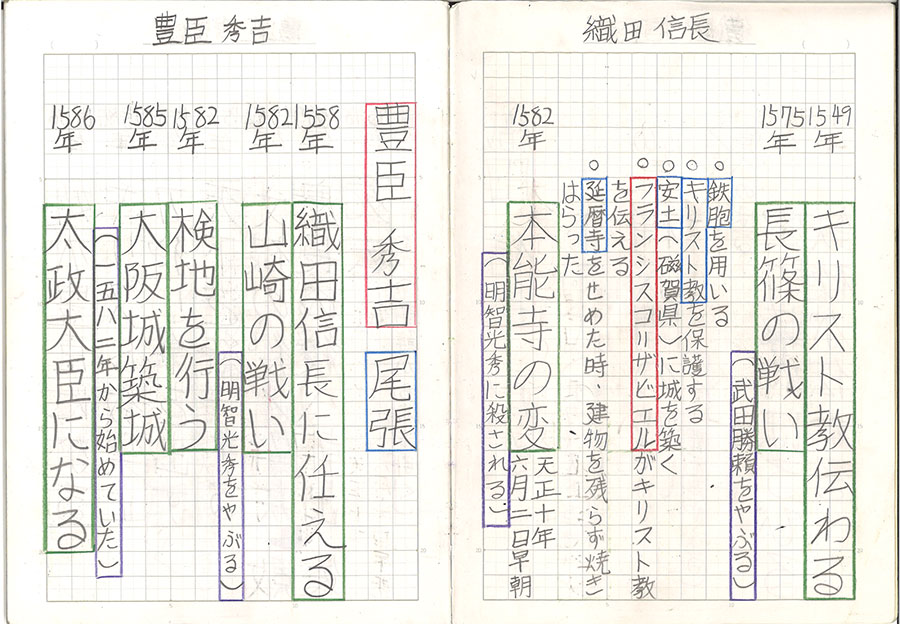

前回は「合格する姿勢〜「選ぶこと」の大事さ・選択の結果・受験における「選ぶ大事さ」・志望校決定・解く問題を上手く選ぶ・一題しっかり解く・算数・数学の試験・弾みをつける〜」の話でした。

小さな子どもへの接し方

子どもに勉強させる時、

母親

母親〜ちゃん、

勉強しなさい!

「勉強しなさい」と「指示するだけ」はしない方が良さそうです。

中学生以上の子どもに対しては、それでも良いかもしれません。

特に小学校低学年の子どもに対しては、親も一緒になってやってみましょう。

子供が小学校低学年で、ひらがな・漢字・英語のアルファベットや単語を勉強します。

上手くできない時、

それでは

ダメ!

ダメばかりでは、子どものテンションは下がるだけです。

はあ・・・

子どもは、ため息ばかりです。

大人だって「ダメだし」されることは、誰だって嫌なことです。

子どもなりに一生懸命やっているのに、

う〜ん、

出来ない・・・

僕って、

頭が良くないのかな・・・

このように、子どもは勝手に自分の能力を低く考えるようになってしまう可能性があります。

大抵の子どもは、実は「すでに結構頑張っている」事実があります。

「難しそう」に見えて簡単なこと・「簡単そう」に見えて難しいこと

勉強しなさい!

「勉強しなさい」を連呼するのではなく、時々でも良いので、子どもと一緒に勉強してみましょう。

そして、親も一緒に、書いて・描いてみると良いでしょう。

算数なら「どう考えるか」を一緒に考えて、実際に書いてみてあげましょう。

これは、

こうやって考えてみると良いよ。

ふ〜ん・・・

そうなんだ・・・

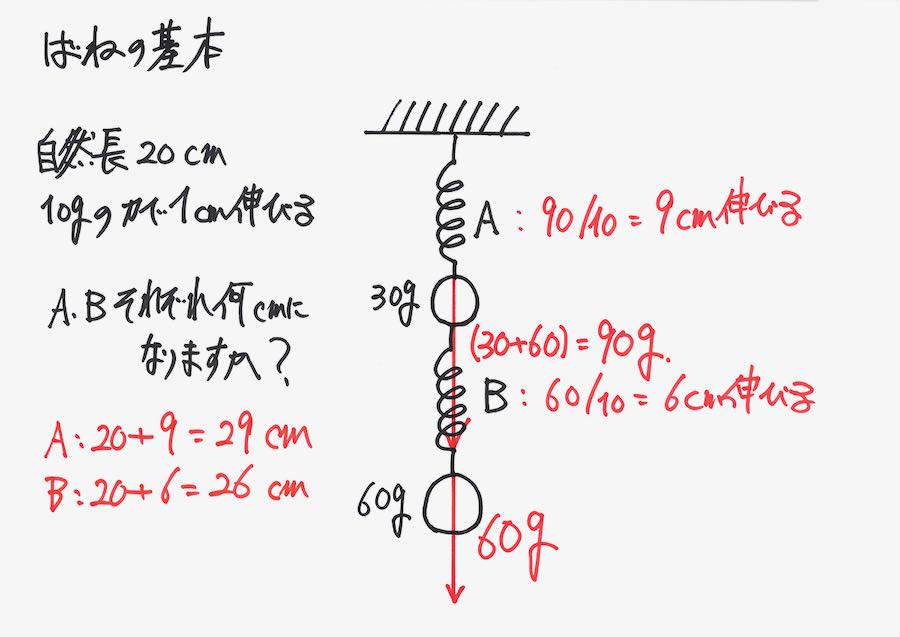

例えば、上の絵のように「グルグルっとバネを描く」こと。

描いてみれば、上手い・そうでもないは別として、大したことではありません。

でも、その「大したことがない」ことでも、子どもにとっては、

難しそう・・・

「難しい」と感じられるものです。

それは、子どもたちにとっては、

やったことが

ないことって、難しい・・・

ように感じられてしまうのです。

水泳も、誰でも最初は難しいです。

自転車も、最初は子どもたちは、

難しい・・・

出来ない・・・

難しくて、出来ないので、何度も転んでしまいます。

慣れて仕舞えば、泳ぐことも自転車をこぐことも、「簡単なこと」に変化します。

両方とも「上手に早く」泳いだり、自転車を漕いだり、競技的要素が加わると話は別です。

このように、「難しそう」に見えて、実は「簡単なこと」は結構あります。

なんだ、やってみれば

そんなに難しくない!

やれば、

出来るんだ!

子どもたちに感じてもらうことが大事です。

一方で、「簡単そう」に見えて「難しいこと」も世の中には、たくさんあります。

そう、算数の問題で、

「出来る」と思ったら、全然できないことがある・・・

試験などでも、「易しそう」と思ったら「実は難問」ということもあります。

いずれにしても、実際に経験することが大事でしょう。

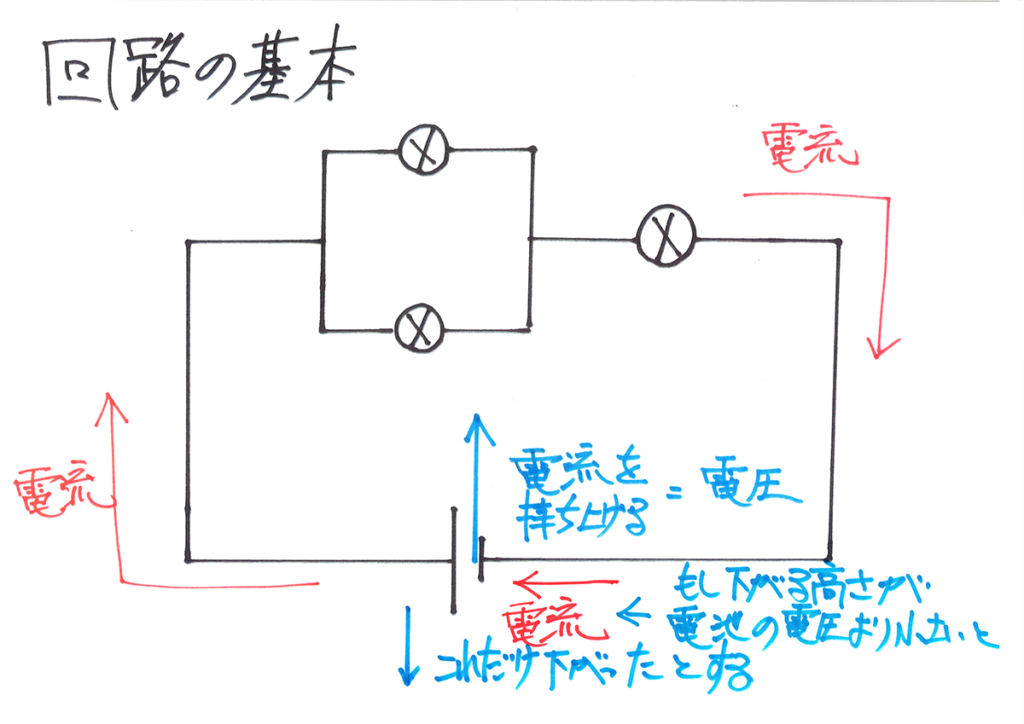

電気・電流の問題などで、回路を描いて、電流・電圧を描くのは「簡単」です。

うん。

これは簡単。

これらがしっかり描ければ、どんな回路の問題だって「同じように考えれば出来るはず」なのです。

まあ、

確かにそうかも・・・

「やれば出来る」という経験・体験を、子どもにはどんどんやってもらいましょう。

そして、親も一緒に「やれば出来る」を子どもと一緒に経験すると良いでしょう。

親も一緒に学んでみる姿勢:子どもに安心感を

親も一緒に学ぶ時、それほど難しい問題でなくても良いと考えます。

足し算・引き算なら、丸を書いて増減させたり、

こういう風に

考えると良いよ。

問題集で出てくるように10のまとまりを一緒に書いてみたり、などです。

子どもが中学受験の算数をやっている時、

これはなかなか

難しい問題だな・・・

大人が一緒にやったり教えたりするのは、一定の学力が必要です。

解き方が分からなかったら、

あれ?

これはちょっと分からないな・・・

そういう時は、先に答えを読んで、こっそり予習しておきましょう。

ああ、こういう

風に解くんだ・・・

それで、子どもと一緒に考えてみたり、解いてみるのです。

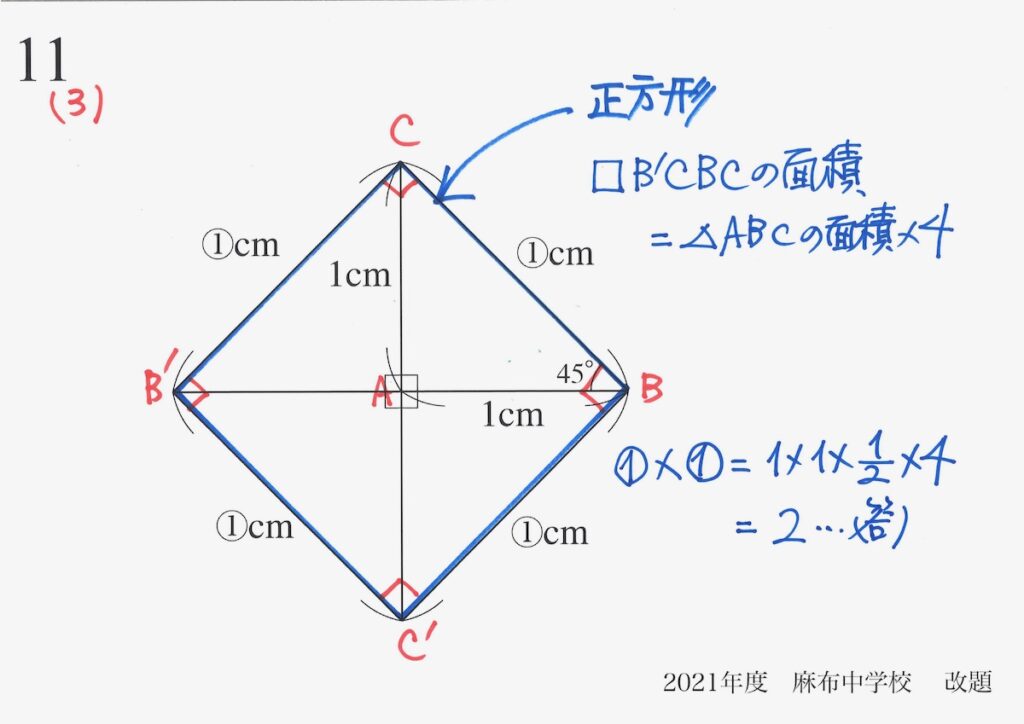

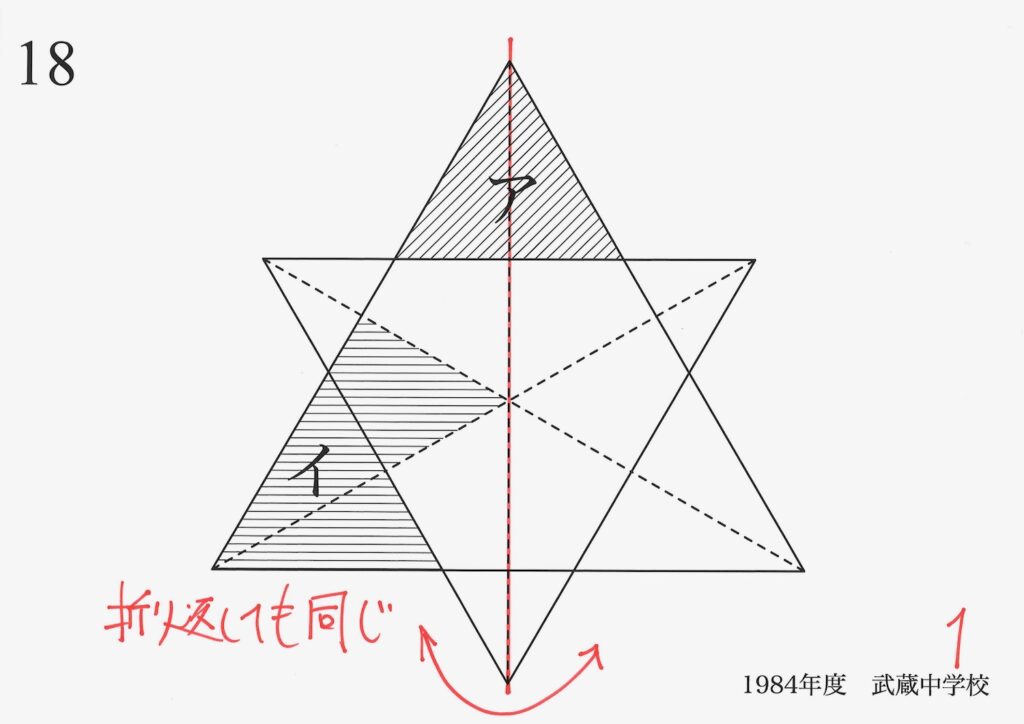

図形の問題なら、

ここに

補助線を引くと・・・

三角形が

見えてくるね!

このように、子どもに話しながら一緒に描いてみると良いでしょう。

図形問題一つとっても、補助線の引き方には様々あり、なかなか面白いです。

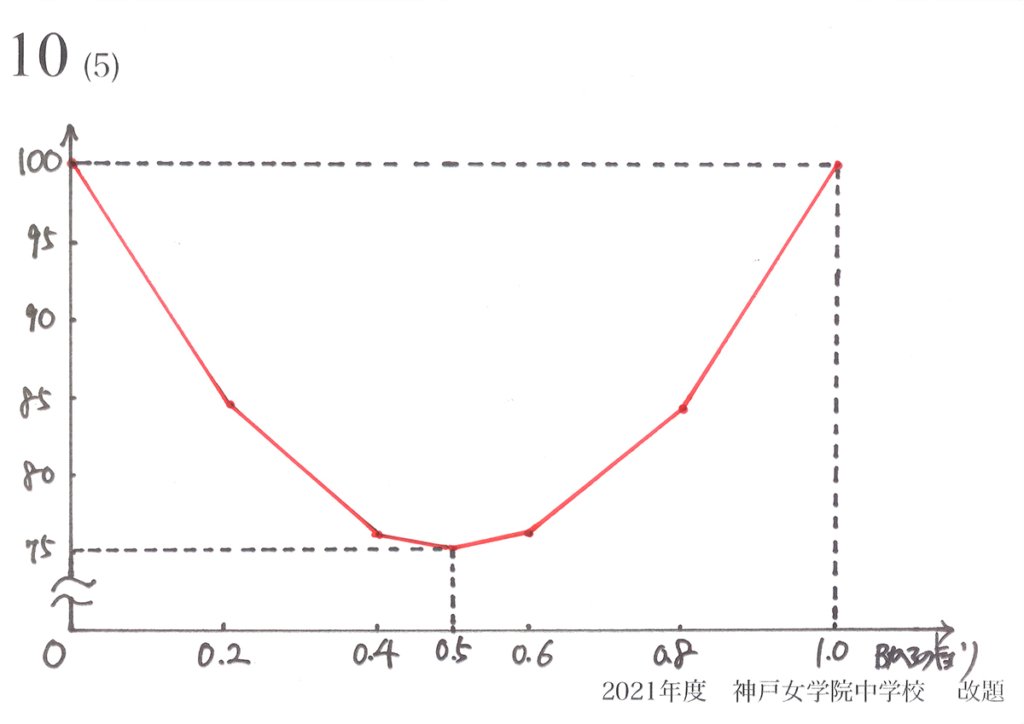

グラフの問題なら、一緒にグラフを描いてみると良いでしょう。

そして、「グラフを描く大切さ」を一緒に考えながらやってみましょう。

こうやって、

グラフを描いてみよう!

問題集・テキストにあるグラフなどを、実際に描いてみると、なかなか難しい時もあります。

グラフって、

なかなか奥深いな・・・

大人も「学ぶ面白さ」を改めて感じることがあるかもしれません。

子どもと一緒に学んだり、勉強するのは、苦労もあります。

それもまた大人にとっては楽しいことで、子どもも充実感あって、よく勉強するのではないでしょうか。

子どもと一緒に問題に取り組めば、大人もまた頭の体操になりますから、一石二鳥です。

算数が得意な方でも不得意な方でも、ぜひ子どもと一緒に勉強してみて、やってみて、考えてみましょう。

いやはや、

結構難しいことをやっているんだな・・・

子どもの苦労も分かるかもしれません。

そして、自身の世界も少し広がるかもしれないです。

意外と図形の問題は

面白いな・・・

子どもと一緒にやってやってみると、意外と「自分が楽しんでしまう」こともあるかもしれません。

そうして一緒にやってみた経験・体験は、貴重な思い出になるでしょう。

次回は下記リンクです。