前回は「「鳴かぬなら・・・」を考えてみる姿勢〜信長・秀吉・家康の性格を表現・時代背景・時代に対する表現・風刺・秀吉に対する評価〜」でした。

信長・秀吉・家康以外の人物に対する「鳴かぬなら・・・」

1800年頃に作成された本に、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康を例える句があります。

「鳴かぬなら・・・」から始まる句です。

織田信長は、「鳴かぬなら 殺してしまえ ほととぎす」

豊臣秀吉は、「鳴かぬなら 鳴かせてみよう ほととぎす」

徳川家康は、「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ほととぎす」

中の句が、三人の特徴を表していると言われています。

「五・七・五」のリズムも大事で、中の句が七文字となっています。

日本史から、あなたの好きな人物一名を選び、中の句を作成し、その理由を書いて下さい。

中の句は七文字である必要はなく、七〜十文字程度で作成して下さい。

今回も、「鳴かぬなら・・・」を考えてみましょう。

この句は、信長・秀吉・家康という「戦国時代三大人物」をまとめている点が大きなポイントです。

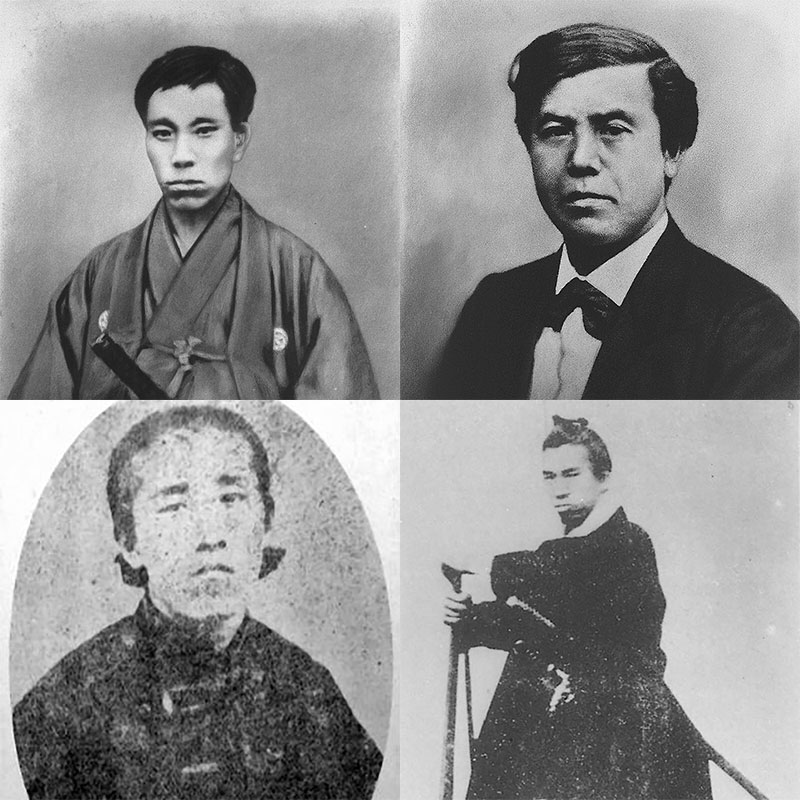

上の写真の中では、北条氏政は「知名度が大きく劣る」存在です。

実際は、現在の日本の中心部である「関東地方を支配した」北条家の最後のボスです。(上記リンク)

「三人をまとめて評価している」から興味深い、この「ほととぎす」の句。

信長・秀吉・家康以外の「ある時代の三人」を「まとめて評価する」のも面白そうです。

「まとめて三人を表現」は大変なので「一人選んで表現」を考えてみましょう。

歴史上の人物の誰を選ぶか:歴史を身近に感じる姿勢

坂本龍馬を選ぶ人もいるでしょう。

信長たちと同じ戦国時代で、武田信玄を選ぶ人もいるでしょう。

男子小学生

男子小学生「好きな人物を選んで」だけど、

誰を選んだら「良い」のかな?

「好きな人を選ぶ」だから、

私の好きな人でいいのかな?

「点数がつく」ことばかり考えると、「どのような答えが点数が良いか」と考えがちです。

このような「自由度が高い記述」に対しても「点数・評価が与えられる」現実があります。

受験生である以上、点数・評価が気になりますが「誰が良いか」は気にしないようにしましょう。

個人的に

坂本龍馬や高杉晋作が好きだ・・・

「出題者・採点者の好み」はありますが、「良い・悪い」とは別の話となります。

歴史と記述が得意になる勉強法:自由な発想

現実問題としては、このような問題が「中学入試で出題される」確率は低いでしょう。

それは、大人・大学生が考えても「難しい」からです。

そして、「採点するのが難しい」こともあります。

実際に記述問題は「採点するのが難しい」面があります。

出題する側は、採点基準をどのように考えているのでしょうか。

何をどのように表現されたら、

どの程度点数をつけようか・・・

採点者の方の性格によりますが、非常に慎重に考えている方が多いと考えます。

学校の定期試験と異なり、「受験生の人生が決まる」とも言える入学試験。

麻布中・武蔵中などの出題者の苦労は大変なものでしょう。

この答えは・・・

何点を与えようか・・・

「自由度の高い」記述に対する採点基準は、「採点者の考え方」や「学校のカラー」によるでしょう。

「採点者の立場になって考える」ことをイメージすると、

6点かな、

いや7点かな・・・

色々と迷うこともあるでしょう。

採点基準はあっても、採点の際に「点数を、かなり考える答案」もあるでしょう。

「一点で合否が分かれる可能性がある入学試験」に対して、

この1点で、この受験生の

運命が変わるかも・・・

こう考える時、「採点する側」の気苦労も大変なものと考えます。

自分でイメージして、楽しく考えてみましょう。

歴史は、年号・出来事・人物が大事ですが、最も大事なのは「流れ」です。

学習マンガで読んだイメージでも良いでしょう。

こういうことを少し考えると、「歴史を深く考える姿勢」が身につくでしょう。

そういう「自分なりのイメージ」を持つと、年号なども頭に入りやすくなります。

すると、歴史が得意になって成績が上がるとでしょう。

「興味を持って好きになって、成績が上がる」キッカケの一つになると良いでしょう。

歴史に限らず、このように「興味を持つ」姿勢を持ってみると得意科目・分野なら、

ますます勉強したくなる

気持ちになる!

このように「勉強の意欲が高まる」可能性があり、不得意科目・分野なら、

ちょっと苦手だけど、

このあたりは少し楽しいかも!

部分的にポジティブな気持ちになれるかもしれません。

少しでも自分が興味を持てる部分を見つけることは、大事な姿勢です。

そのような姿勢を持つことは記述対策にもなり、応用力も伸びるでしょう。

次回は下記リンクです。