前回は「理科や算数を「楽しむ」から「出来る」へ〜ちょっとした実験でワクワクする大事さ・「テストで良い点数を取ること」と「本当の学力」〜」の話でした。

ちょっとした実験から学ぶ姿勢

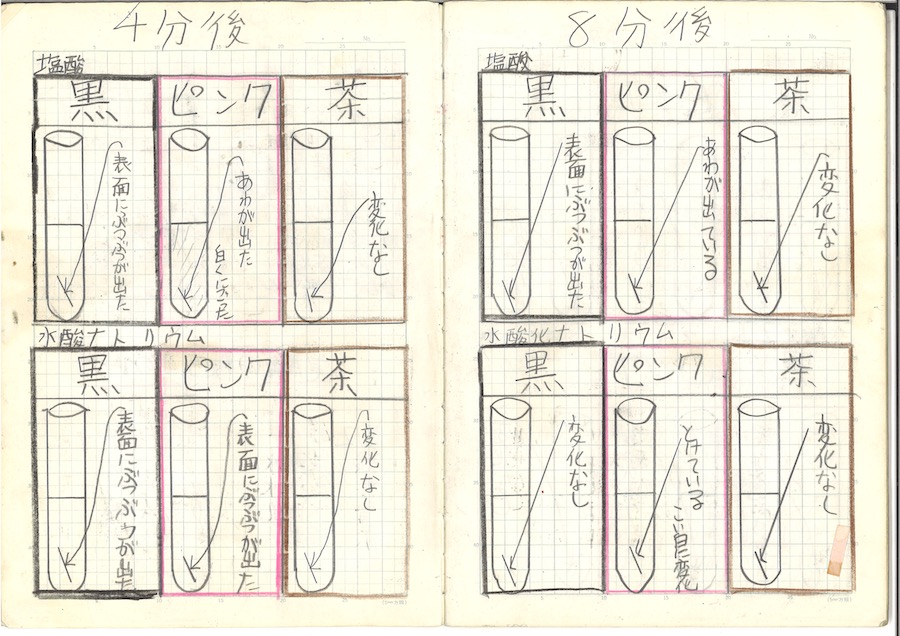

「様々な色を作ってみる」ちょっとした実験をご紹介しました。

色が変わって

面白いね!

小さい頃に「好奇心を持つ」心や姿勢を育むことは、

なぜ、色って

変わるんだろう・・・

子どもの「学びへの意欲」を刺激するでしょう。

そして、中学受験〜大学受験においても大きな力となるでしょう。

小さなお子様と一緒に好奇心持って「小さな実験」「ちょっとした実験」をしてみましょう。

考えて正しかったら「実体験として」大いに記憶に残ります。

「考えてみた結果、間違っていた」としても、その間違えた時の記憶が残るでしょう。

誰しも「間違える」のは「あまり楽しいことではない」ですが、

あっ、考えたことが

違っちゃった・・・

間違えた方が、記憶に残りやすいでしょう。

その意味では、間違えたら、

新しい発見を

したね!

「新たな発見」をした子どもを、褒めてあげると良いと考えます。

「間違えることも大事」な学び方

間違えた方が、良い経験になるし、

頭に入るだろう

筆者は「間違えること」も良いことだと考えています。

教科書や参考書等で「ただ学んだ」ことは、興味がないとなかなか頭に入らないことがあります。

読んでいる時は「分かっている・理解した」気になっていても、

あれ?

これは分かっているはずだけど・・・

問題等で問われると「答えられない」ことは多いです。

「体験する」ことは「身体と頭脳を使う」傾向があります。

なんだか、

最近分かってきた気がする・・・

幅広い能力の向上・記憶力のアップ、そして学力アップにつながります。

実体験と机の上の学び

特に子どもが小さい時は、こういう「体験する」ことが大事と考えます。

「実験」というと大仰に聞こえるかもしれませんが、ちょっとしたことが「なんでも実験」です。

小学校の理科実験を、筆者は大好きでした。

そしてその時の理科の先生が大好きでした。

理科の実験ノートに関する話を、上記リンクでご紹介しています。

筆者が受験生の時は、塾で「理科実験教室」がありました。

塾の実験教室って、

どんな感じだろう?

この「理科実験教室」は、なかなか楽しかったです。

中学校の理科実験教室を借りて、塾が運営していたと思います。

これは「実際に実験を体験してもらい、実験問題などへの対処能力を高める」ことが狙いです。

なんでも「実体験」することは、非常に大事です。

そして、実体験と机の上の学びが相互につながるのが望ましいと考えます。

豊富な実体験は、頭だけではなく「頭脳と身体で学ぶ」姿勢が身に付きます。

その姿勢は、中学受験〜大学受験においても非常に大きな力を発揮するでしょう。

そして、大きな学力向上につながると考えます。

実験の体験によって、実験問題などが解きやすくなるでしょう。

小さな頃からなんでも一緒にやって、何らかの子どもの好奇心を高めることが最も良いと考えます。

次回は上記リンクです。