前回は「理科の成績アップのコツ〜問題を解きながら暗記増強・力や長さを描いて具体的にイメージ・暗記も多い理科〜」の話でした。

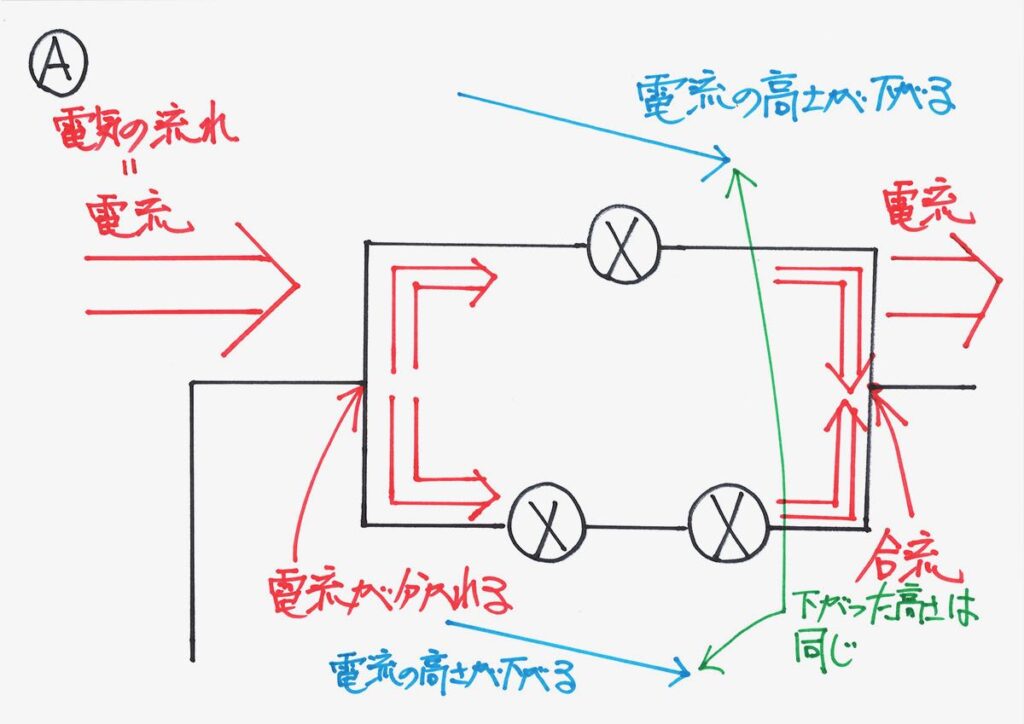

描く大事さ:動くモノが2つ以上ある時

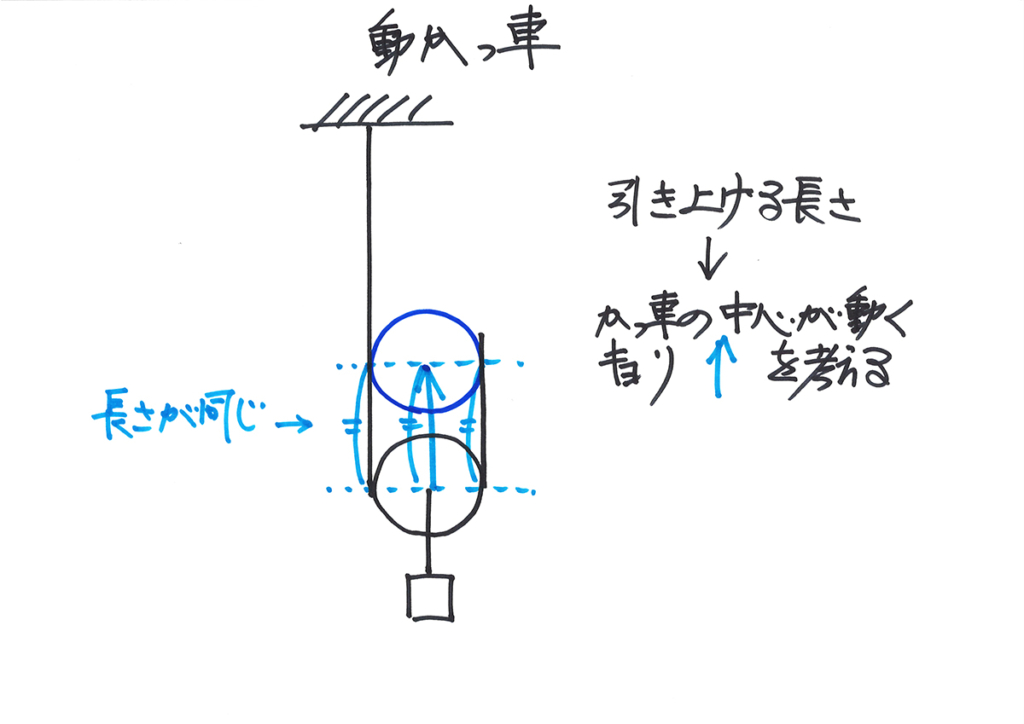

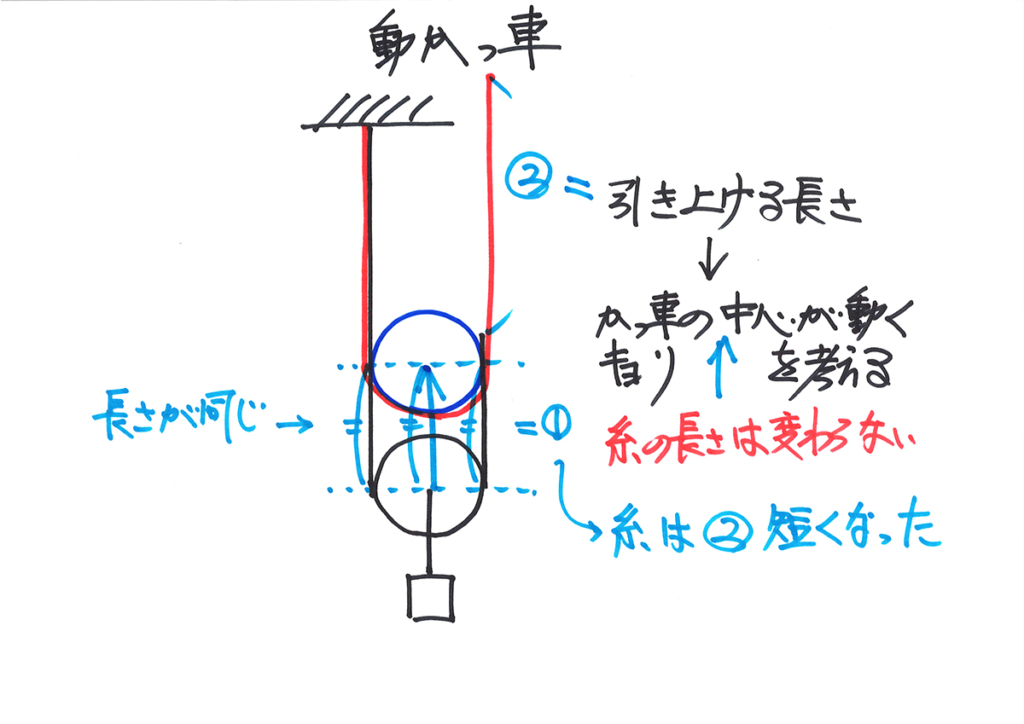

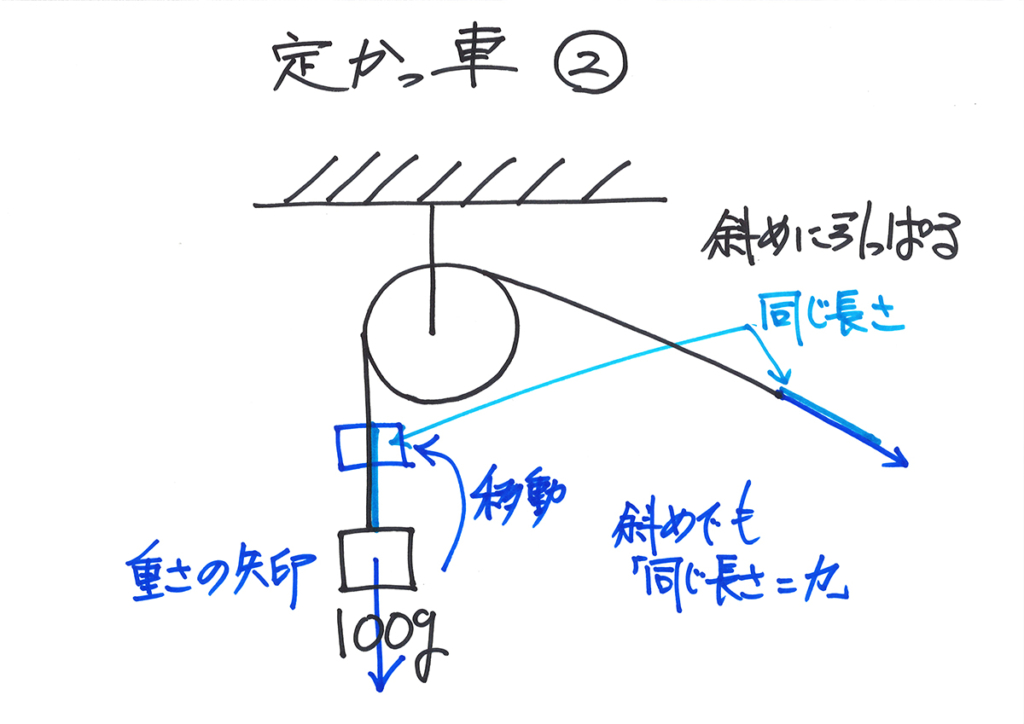

かっ車の問題などでは、かっ車が動く様子を描いてみるとう良いでしょう。

かっ車の問題は、コツが分かれば比較的分かりやすいのですが、かっ車が2つ・3つと増えてくると、

女子小学生

女子小学生かっ車を描いた方がわかるけど、

たくさんあると・・・

困ってしまい、

分からなくなってしまう・・・

動くものがたくさんあると、難しく感じてしまいます。

誰しも「動くものが一つ」までは、対応するのが比較的楽です。

それが「動くものが2つ以上」になると、その動きを追うのは大変です。

「目が2つあるから、2つのモノが追える」ことにはならず、意識は一つに集中しがちです。

動いているモノを止める「鉄則」への考え方

算数で、

「2つ動くときは1つを固定」が

鉄則!

このような「鉄則」や「定石」と呼ばれる様々な考え方があります。

この「1つを固定する」時、

1つを

固定していいの?

このような疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。

ここで、「1つを固定する」を理解できないと、

僕の理解力が

低いのかな・・・

このように感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

そもそも、「動いているものを止める」のが「鉄則」ですが、

なぜ、動いているモノを

止めていいの?

動いているのが問題の状況であって、

「止める」のは、おかしいでしょ・・・

このように感じるの方が、むしろ「普通」と思います。

ここで「止める」が分かりにくいときは、「片方を超高速で動かす」考え方も良いと思います。

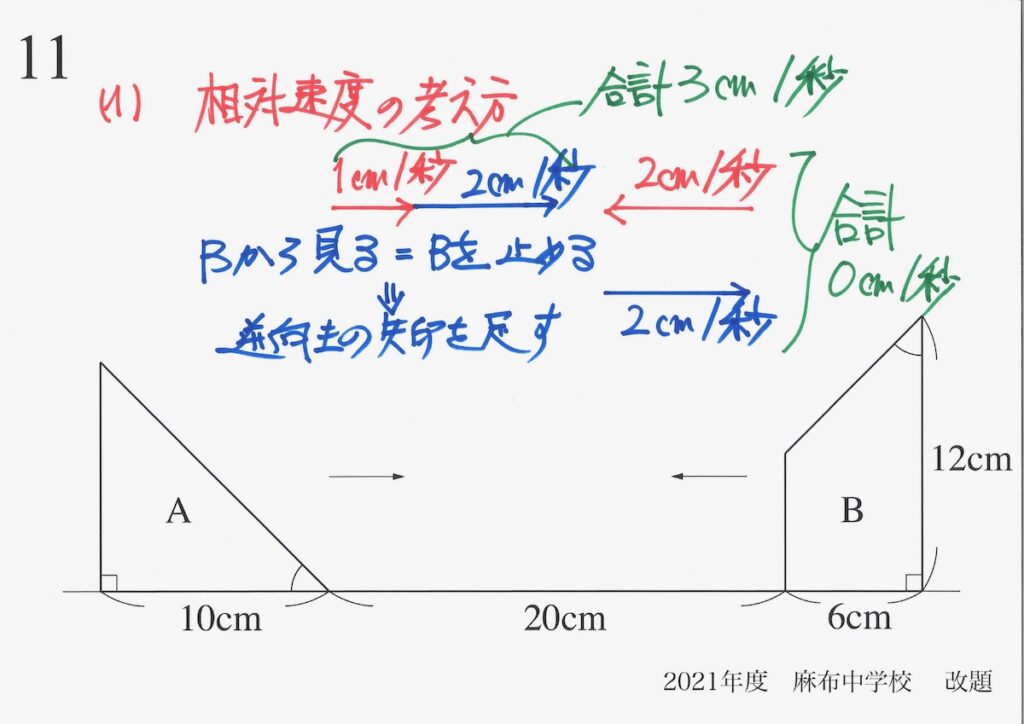

A,Bの二つが動いていると、

分かりにくい・・・

A,Bの二つが動いている時、「Aがゆっくり動き、Bが超高速で動く」イメージも良いです。

そっか、Aが超ゆっくり動けば、

Bを追いかければ良いかも・・・

このように「自分が理解しやすいようにアレンジ」するのも良いでしょう。

大きく描いて少しずつ理解力アップ

かっ車が、たくさん動いて分かりづらい時、動く長さが「少し」だと図を描いても分かりにくいです。

動く長さを長くして、大きくして描いてみましょう。

なんでも、大きい方が分かりやすいです。

大きく描いた方が、

分かりやすい・・・

おもちゃ・プラモデルも「大きい方が断然わかりやすい」です。

ガンダムの大きなプラモデルを

見たことある・・・

おもちゃ屋さんで飾ってあったのを見た時、

すごいな〜って思った。

大きいガンダムは、細かなところも

作られていて、すごくリアルだった!

小さいプラモデルは、作るのが大変ですし、細かなところは表現するのが非常に大変です。

大きいプラモデルも大変な面がありますが、パーツが大きい方が作りやすい面があります。

まずは、大きな紙に大きく描いてみましょう。

「少し大きすぎかな?」くらいが、ちょうど良いでしょう。

小学生は「自分なり」にノートに描くのが良いでしょう。

時には、大きな紙に描いてみるようにしてみましょう。

小学生は馴染みが薄いですが、A3のコピー用紙に「大きく描いてみる」と良いでしょう。

大きく描いてみたら、

ちょっと分かる気がしてきた!

大きなプラモデル作ることは「受験の後の楽しみ」にして、今は勉強してみましょう。

筆者も小学生の頃、最初は「かっ車の問題」がよく分からず、

なんで

こうなるの?

このように「よく分からない」と感じたものです。

こういう問題は分からないと、どんどん苦手意識が増えてしまいます。

そうなってしまうと、「もう嫌!」みたいになってしまいます。

理解できなかったら、「とりあえず真似して描いてみる」と良いでしょう。

大きく描いて、少しずつ理解力をアップすることを目指すのも良いです。

親も一緒に描いて考える姿勢

塾などで子どもが習ってきて分からないとき、親も一緒に描いて考えてみましょう。

ここがこうなって、

〜となるから・・・

塾などでこう言われても、分からない子どもにとっては、

分からないものは、

分からないんだけど・・・

このように感じて、劣等感を持ってしまう方もいるかもしれません。

親も解答などをみながら、

このかっ車が、

こうなって・・・・・

少しでも良いので、一緒に考えてみましょう。

「問題の解答を見てわかる」のと、「実際にやってみる」では大きく違います。

親も一緒にやってみれば、

意外と

難しいな・・・・

このように「小学生がやる問題が難しい」と感じることもあるでしょう。

そういう意識を子どもと共有しながら、一緒に描いて学んでみましょう。

そして、子どもが

あっ、少し

分かる気がする・・・

そういう自分で考えた結果の「分かる気持ち」「分かった気持ち」が大事です。

これは、「解答を見て、分かった気持ち」とは大きく異なります。

「本質的な何か」が「少し分かった気持ち」になった時、学力が飛躍的に上がるでしょう。

そういう気持ちを少しずつ積み重ねていく事が、確実な学力アップにつながるでしょう。

次回は下記リンクです。