前回は「西郷隆盛の個性と精神育んだ郷中教育〜圧倒的個性を持っていた西郷・才能とは何か・寺子屋との大きな違い・郷中教育と現代日本の教育の違い・ディスカッションの重要性〜」の話でした。

郷中教育の特殊性とカラー:薩摩と各藩の教育方針の違い

今回は、郷中教育と先輩・後輩の話です。

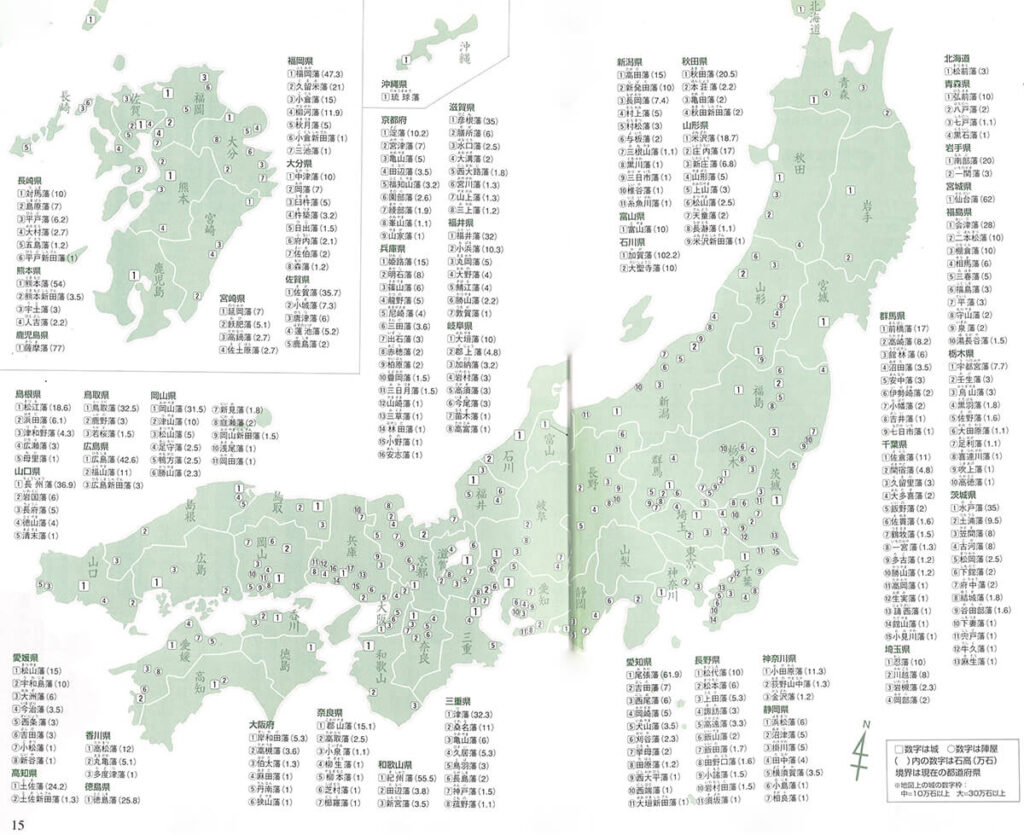

徳川幕府が支配していたとは言え、各藩に強力な自治権が与えられていた幕藩体制の江戸時代。

現代と大きく異なり、日本は「各藩が別の国」のような状況だったのです。

各藩がそれぞれのカラーを持って、運営していた江戸時代。

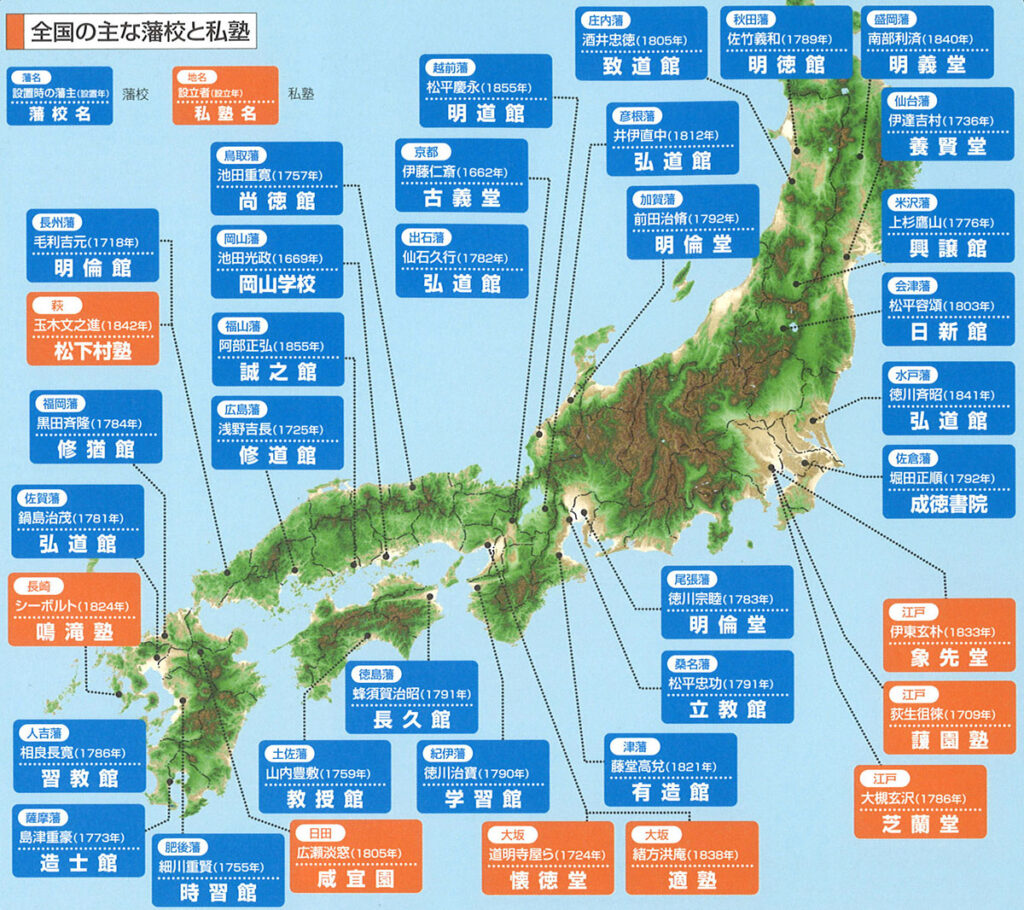

教育のために、各藩は藩校(藩が設立・運営する学校)を整備していました。

そして、藩校を補佐する形式で、独自の教育組織や寺子屋がありました。

吉田松陰

吉田松陰学問とは、

人間はいかに生きていくべきか、を学ぶものだ!

独自の教育組織で最も有名なのは、吉田松陰が教えた「松下村塾」です。

西郷隆盛がいた薩摩藩は、藩校・造士館を江戸後期に設立します。

この造士館は、他の藩の藩校とは少し異なり、大学院・研究所的性格を持った組織でした。

薩摩では伝統的な郷中教育があり、6歳〜20歳までの教育機関が確立していました。

そのため、

我が薩摩では、

郷中でそれぞれ教育しとるが・・・

そうごわすな。

20歳くらいまでは郷中で教育して、そこからは実践ごわすな!

他の藩と我が薩摩は

大きく異なる体制だ・・・

教育に関する組織というより、

もう少し先の学問の場なら作ろうか・・・

名前は「造士館」が

良かごわすな!

そもそも「徳川幕府設立時」の1603年頃から成立した藩が多い中、薩摩は「鎌倉幕府以来」でした。

薩摩「藩」という組織は徳川幕府が管理するための名称・制度ですが、ずっと国家があったのです。

我が薩摩は、源頼朝の鎌倉幕府以来

守護の家柄・・・

他の藩とは

違うごわすな!

確立した国家であった薩摩において、藩校の設立は他の藩より少し遅れていたのです。

郷中教育が生み出した西郷隆盛と大久保利通の個性

二才(にせ):元服(14~15歳)から20歳頃

稚児(ちご):6~8歳頃から元服まで(14歳頃)

二才・稚児に別れ、年齢が異なる子どもたちが皆一緒に、お互い切磋琢磨した郷中教育。

郷中教育と藩校・寺子屋の大きな違いは、「明確な先生」がいないことです。

先輩が後輩を指導して、教えていたのです。

・先生不在:先輩(二才)が後輩(稚児)を指導

・自治教育:青少年たちが熱心に考え、話し合い教育方針決定

・独自カラー:青少年や郷のカラーに合わせた独自方針

「先輩が先生」のようなもので、「先輩と後輩」には非常に厳格な上下関係がありました。

この意味では、「先生と生徒」と「先輩と後輩」の上下関係とは、異なる面も多いでしょう。

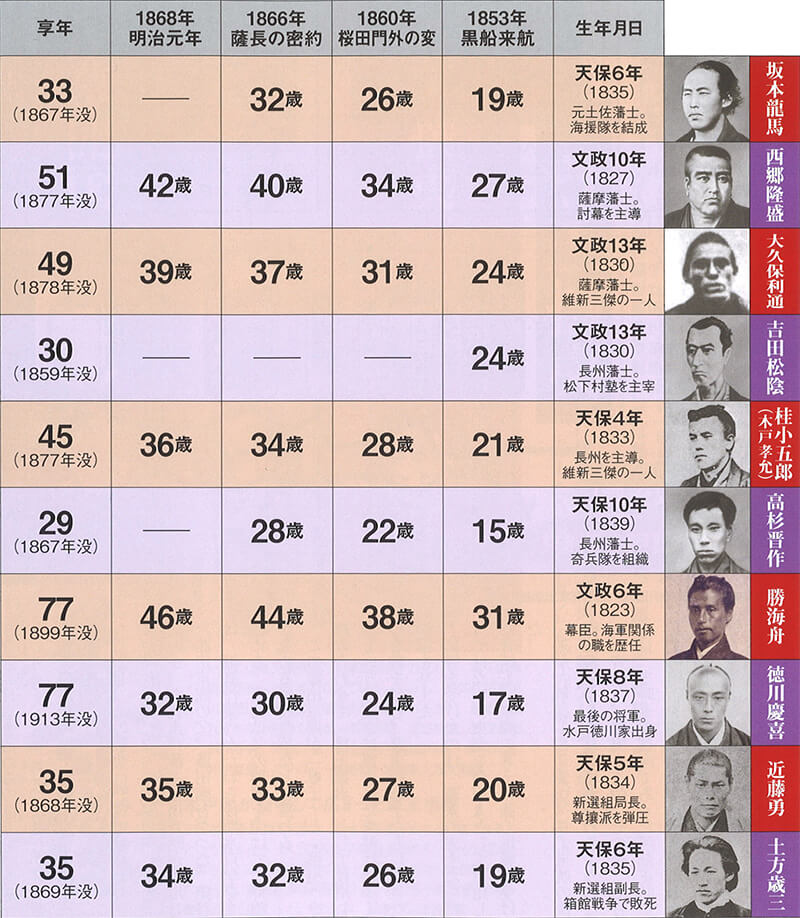

西郷隆盛と大久保利通は、同じ郷中で小さな頃から、ずっと一緒だったのです。

6歳くらいから20歳くらいまで、ずっと一緒で家も近くだった西郷と大久保。

共に貧しいながら、食事も共にすることもあった二人。

一蔵(大久保)どん・・・

吉之助さぁ・・・

大人になった頃には、お互い「何を考えているのか」が「手に取るように分かる」仲だったでしょう。

「先輩が先生」である教育:「教える」や「説明する」大事さ

「先輩が先生」にような関係だった、郷中教育。

先輩が後輩を指導します。

西郷隆盛は大久保利通よりも3歳上なので、西郷が大久保を教えたのでしょう。

3歳の違いは、「小学校3年生と小学校6年生」や「中学校1年生と高校1年生」の違いです。

これは、非常に大きな違いです。

幕末、同志のように描かれる西郷と大久保。

同志ですが、「先輩・後輩の上下関係」があったことは、大事なことです。

郷中教育において、先輩は後輩を教える過程で、自分の学びも進んだでしょう。

その意味では、郷中教育は様々な理想的ポイントがあります。

「人に教える」まで行かなくても、「説明出来るか」は大事なポイントです。

まだ高校生〜大学生くらいの年齢の二才は、後輩の稚児を教えます。

よしっ!

ここはだなあ〜!

威勢よく「後輩指導」をしようとするも、

んっ?

そういえば、ここはどんなことだったごわすか?

こう思うことも多々あったでしょう。

「教える」というのは、意外と大変なことです。

「自分が分かっている」ことを「教えて、理解してもらう」のも難しいです。

そもそも、「自分が分かったつもり」であることも多いのが実際の勉強です。

「説明できる」ようになることを目指すと、学びも大きく進むでしょう。

学ぶ際は「この内容を、自分が説明するなら、どのように説明するか」を考えてみましょう。

「公式を考える・理解する」や「公式を説明する」ことも考えてみましょう。

次回は上記リンクです。