前回は「合格の可能性〜模試の判定と対策・合格の可能性と数学的解釈・高い合格可能性の考え方・合格判定に対する考え方・合格へ向かう姿勢〜」の話でした。

補助線のコツ:勘を磨く

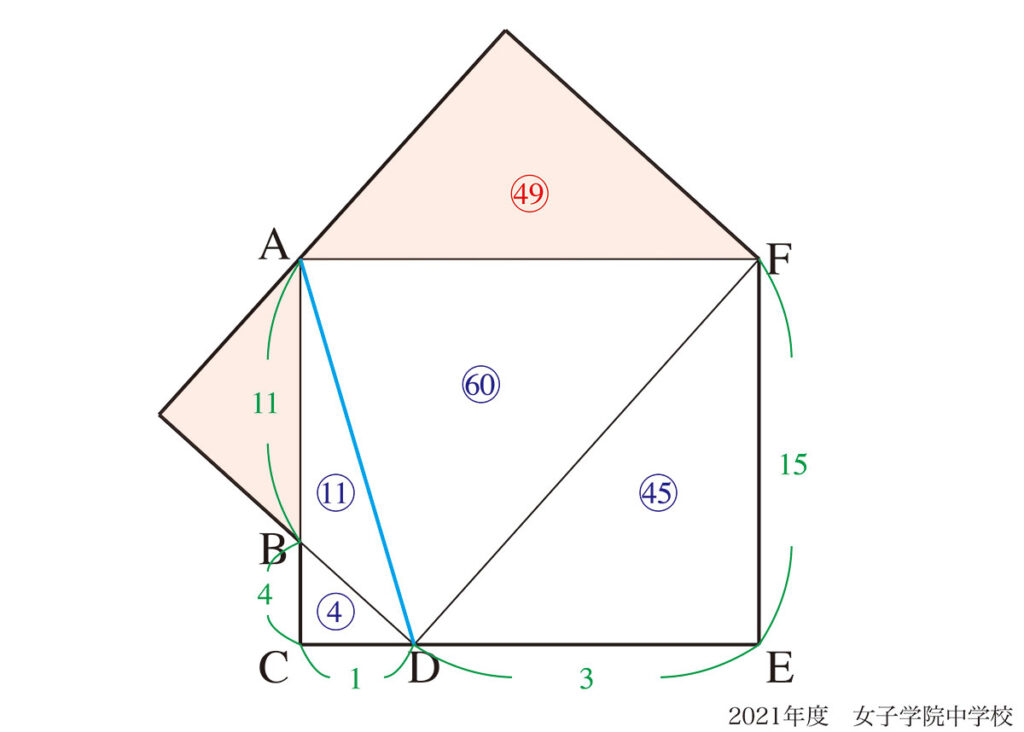

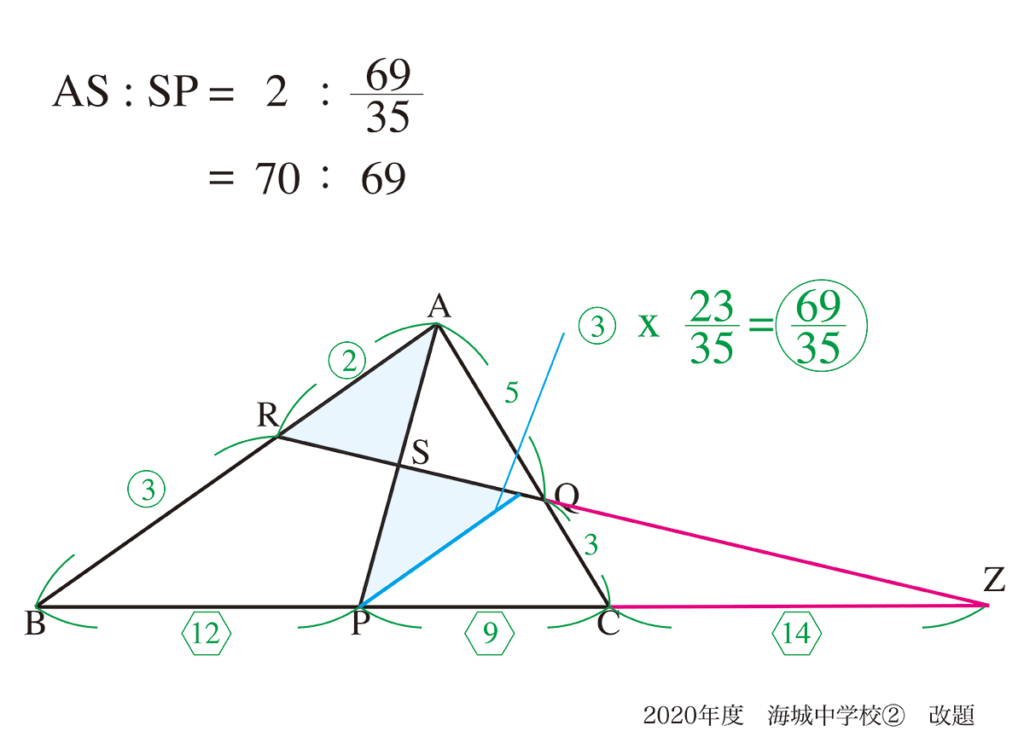

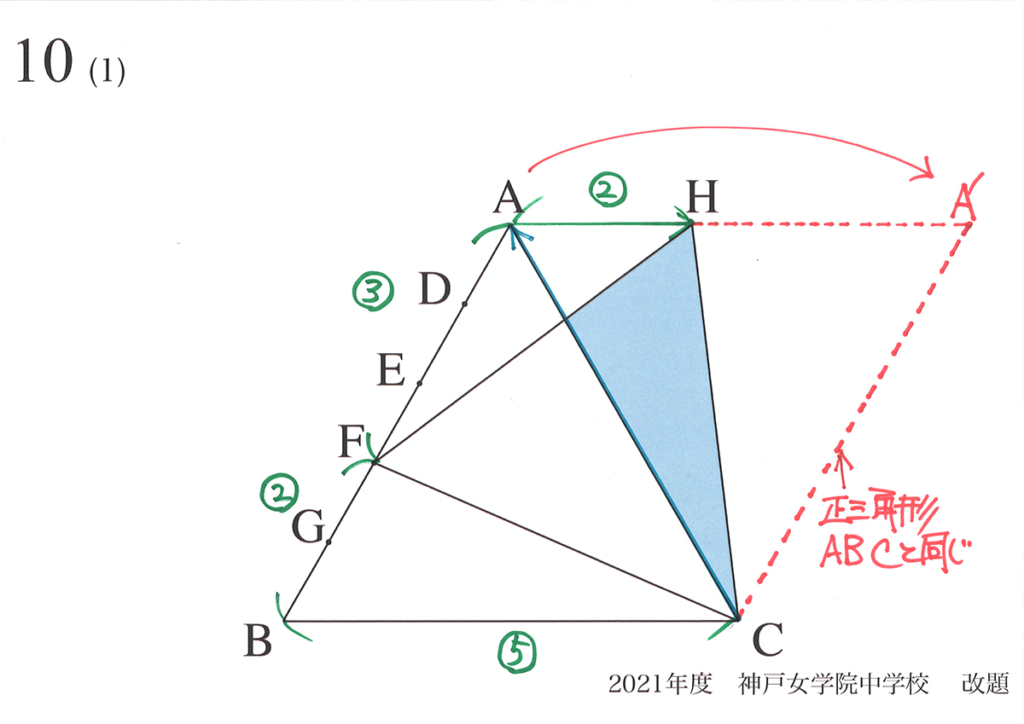

図形の問題で「一本の補助線が解決する」ことが、よくあります。

男子小学生

男子小学生あの「良い補助線」が

なかなか思いつかないんだよね・・・

やっぱり、「良い補助線を引く」のは

算数のセンス次第なのかな・・・

ピッと補助線を一本引くだけで、見通しが「パアッと開ける」感じの「良い補助線」。

どうやっったら、「良い補助線」が引けるように

なるのかな・・・

「良い補助線」に限らず、算数の「うまい解法を思いつく・気づく」ことに悩む受験生は多いです。

筆者が小学生の頃、図形問題の鮮やかな解法を見ると、

これをパッと思いつく人は

すごい・・・

「補助線を思いつく人は特別」と感じたものです。

こういう「良い補助線」や「上手い解法」を思いつくには、コツがあるのは事実です。

そのコツは塾の先生方などが教えてくれると思いますが、自分で試行錯誤するのも一つの手です。

良い補助線以外に、

これ以外に、

良い補助線はないのか?

「違う補助線を考える」ことは、とても良い事です

問題集に掲載されている補助線は、大抵「ベストな補助線」です。

それ以外の「ベストではないが、役立つ補助線」を自分で見つけられたら、

この補助線、

意外といいかも!

すると、図形問題の能力が飛躍的に高まるでしょう。

そして、勉強が楽しくなります。

図形問題を解くコツを、上記リンクでご紹介しています。

受験直前期は誰しも気持ちが沈む時があります。

「勉強することは苦痛だ」ではなく、

大変なだけど、

楽しいところもある!

勉強に対して、ポジティブな気持ちになれることは、とても重要と考えます。

補助線を探すとき、「役に立たない」補助線を試してみる姿勢。

そうした「回り道」も時にはとても良いことで、思考力が高まるでしょう。

引いても「意味がない補助線」はあります。

この補助線は、

なぜ意味がないのだろう・・・

「補助線の意味」を考えることも、とても大事で物事を複眼的に考える視点を育てます。

・自分で試行錯誤して、色々補助線を引いてみる

・「補助線の意味」を考えてみる

・「回り道」を「遠回り」と考えず、「思考力・応用力を高める」と考える

上のような図形の補助線のコツを参考に、図形問題にトライしてみましょう。

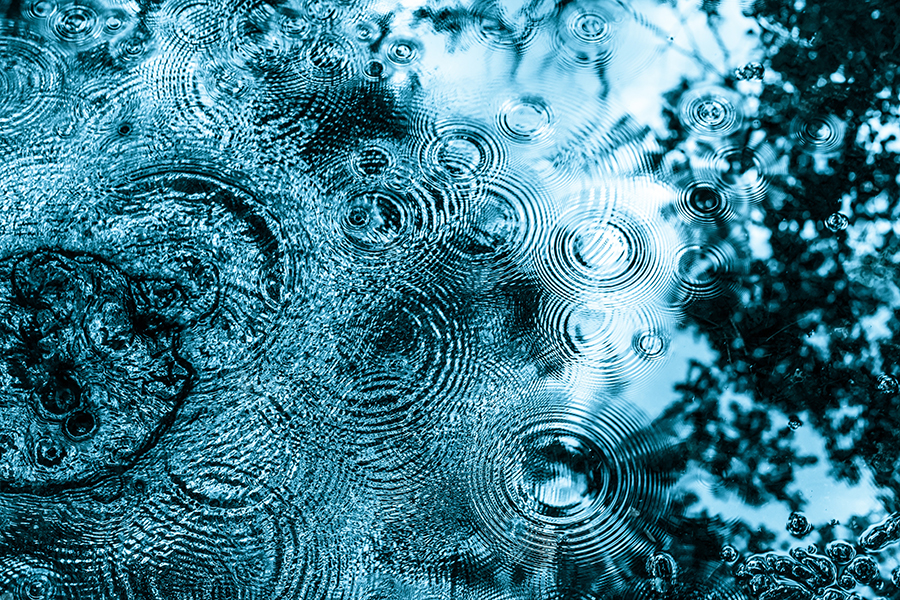

「打ち込んだ点や円が波紋のように広がってゆく」イメージ

これらの考え方は、「たくさんの解法パターンを頭に入れる」とは対称的考え方です。

解法パターンを習得・暗記するのは、「点や小さな点をたくさん打ち込む」ことに近いです。

それに対して、

この補助線は、

なぜ「良い」のだろう?

「なぜ良いか?」を考える姿勢。

それは、いわば「打ち込んだ点や円が波紋のように広がってゆく」イメージです。

広い円の中に、たくさんの点や小さな円を打ち込む(たくさんの問題を解く)のは、とても大変です。

時には、

解法パターンが

沢山ありすぎて・・・

途方に暮れるかもしれません。

「解法パターンを習得・暗記」も良い面があります。

一方で、打ち込んだ点や小さな円を大きくする(波紋を広げる)のは真の学力を育てます。

そして、問題解決能力も高まるでしょう。

算数の学力アップ方法に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

理想は「点と点をつなぐ」と「波紋を広げる」を同時に行うことですが、それはとても難しいことです。

すこしずつ、着実にやってみましょう。

「波紋を広げる」学び方は「点と点をつなぐ」学び方にもつながるでしょう。

この学び方は、大学・社会人に至るまで、一生大事な考え方になると思います。

「波紋を広げる」学び方は、非常に発展的かつ本質的な学び方です。

頭の中でイメージしてみて、様々な学びが有機的に繋がって発展してゆくように考えてみましょう。

良い問題を繰り返し解くと、難問に対する学力が上がる話を上記リンクでご紹介しています。

応用力を高める学び方

このように「応用力を高める学び方」をする方法は、算数の難問解決能力を高めます。

「とにかく多くの問題を解く」方法よりも良いでしょう。

長期的視点に立つ時、近道である場合が多いです。

「すぐに答えを求める」姿勢は「基本的な考え方・解き方を学ぶ」際には良いと思います。

応用問題に取り組むときは、すぐに答えを見ずに少し考えてみましょう。

受験生の最後の一年間は、

時間がない・・・

もっと時間が欲しい・・・

焦る気持ちもあるかと思いますので、考える時間は2~3分など短くても良いと思います。

少しの時間で良いので、自分で考えてみましょう。

解答を読んだ結果、少し考えた自分の方針が上手くない時は、

そうか。

こういうことなんだ。

解法に関して、様々な気づきがあります。

その一つ一つの「小さな気づき」が入試当日で「大きな力」に成長するでしょう。

数多くの問題に取り組むのも良いかもしれません。

慌てず一つ一つをきちんと学び・吸収すると、自分の頭脳の中で様々なことが整理されゆきます。

そのように学んでゆきましょう。

算数・理科は選択問題、記述問題に対しても「問題量をたくさんこなす」より大事なことがあります。

きちんとした思考力を身につける学び方をした方が、より効果が大きいです。

とにかく、

山のように問題をたくさん解く!

この「ひたすら数をこなす」姿勢は、大変です。

それよりも「きちんと一つ一つ理解する」方が、理科・社会の選択肢問題でも正答率が上がるでしょう。

「整数と比の複合問題」などの複合問題に対する総合的学力が上がるでしょう。

そして、より確実に合格へとつながってゆくでしょう。

次回は上記リンクです。