前回は「楽しむ知育・工作 7〜機械への興味を育む「タミヤ楽しい工作シリーズ」・身近な電気と日常生活・電気とモーターの理解〜」の話でした。

男の子兄弟とおもちゃ:似たつくりと仕組み

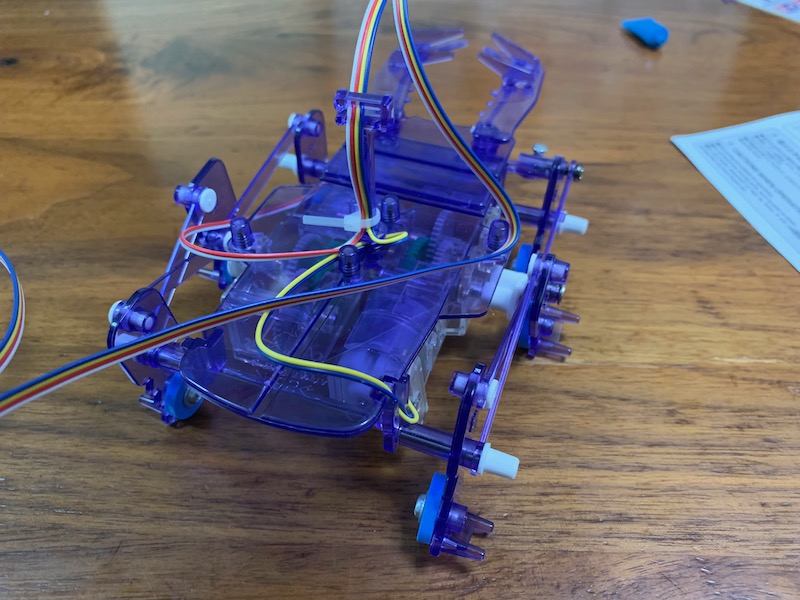

リモコンのクワガタを作り、我が家のリビングをクワガタが闊歩するようになりました。

子ども

子どもラジコンも

面白いね。

無線ではなく、有線の「アナログなラジコン」ですが、 特徴的な動きをします。

「シャカシャカ」っと走る姿は、大人が見ても楽しいです。

これを見ていると、次男は、

僕も

欲しい・・・

「僕も欲しい」と、兄弟喧嘩が始まります。

年の近い男の子兄弟は、

喧嘩ばかりして・・・

「喧嘩ばかり」という話を、「男の子兄弟」を持つ友人から聞くことが多いです。

筆者も見ていると、

よくそんなに

喧嘩するな・・・

こう思うほど、男の子同士というのは、些細なことでもなんでも喧嘩します。

「怪我をしない程度」の喧嘩は、子どもの成長には大事かもしれません。

ただ、こういうおもちゃで喧嘩すると、壊れるかもしれません。

そこで、親は考える必要があるでしょう。

実は「リモコン クワガタ」と同シリーズの「リモコン カブトムシ」を同時に購入しておきました。

カブトムシを

すぐ作るから、喧嘩しないで。

うん・・・

カブトムシは僕だよ!

じゃ、カブトムシ

すぐに作ろう。

形もシステムもリモコン クワガタとリモコン カブトムシはほとんど同じです。

カブトムシは、大きなツノがあって、それがガシガシっと動くようです。

動き方はクワガタもカブトムシも同一です。

ツノのあたりが多少異なる作り方ですが、「ほとんど同じ」作り方です。

リモコン クワガタの経験が役に立ちそうです。

早速、制作を開始します。

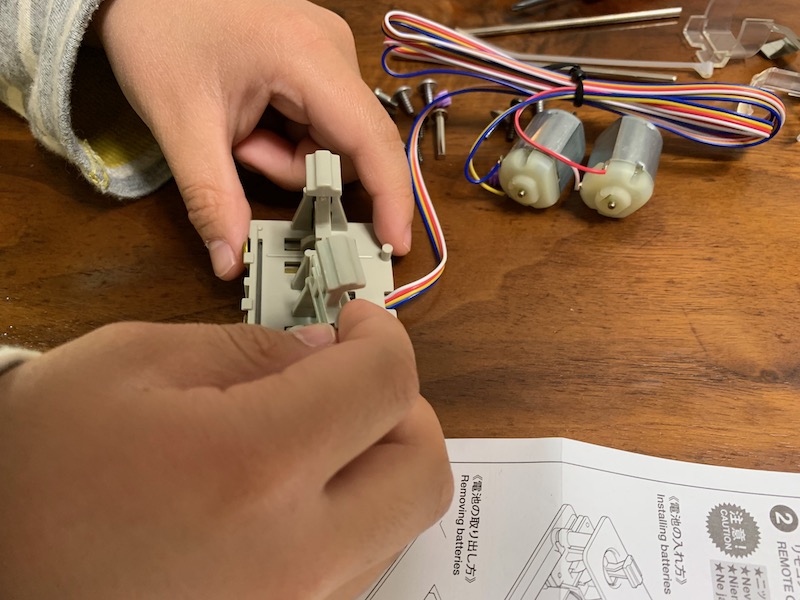

このリモコン、

さっきと同じだよ。

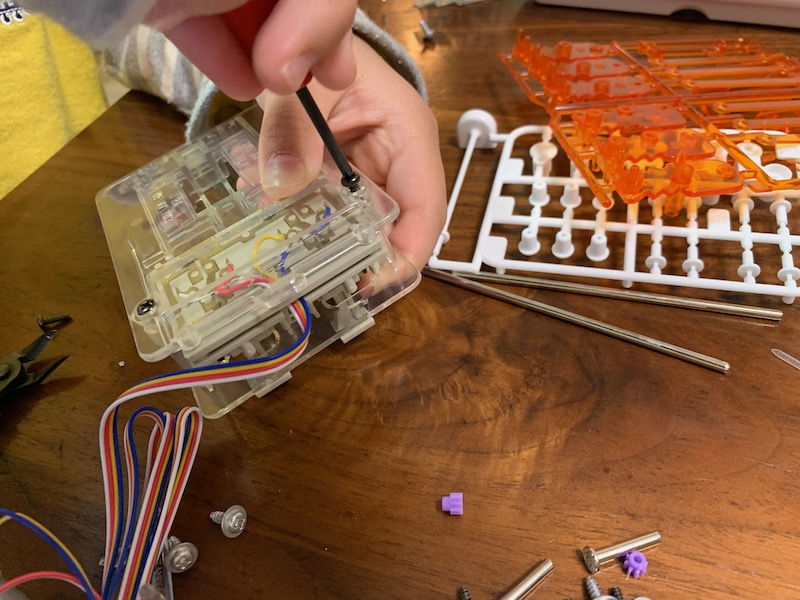

意外と複雑な部分もあるリモコンの制作ですが、クワガタと同じなので、スイスイ進みます。

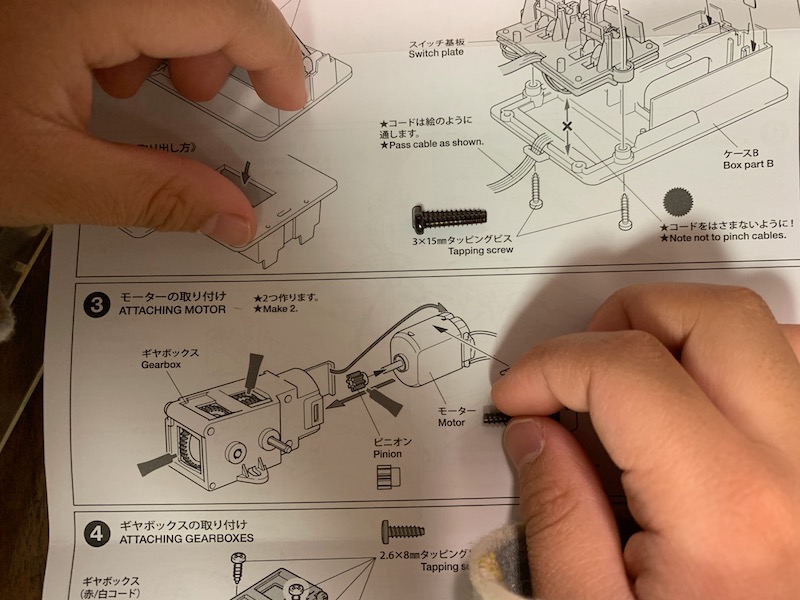

説明書と原寸図:本物のビスを重ねる

このネジで

いいね。

長さ・直径が、様々あるビス。

実に多様ですが、見れば大体は分かります。

上の写真のように、原寸図が描かれている説明書に「本物のビスを重ねて確認」するのが良いです。

慣れると「重ねなくてもわかる」ようになりますが、「一つ一つ確認する姿勢」も大事です。

大抵の場合、「実際の大きさより小さく描かれている」ことが多い説明図。

それは、「実際の大きさで描くと、図が大きくなり、説明図・図面の枚数が多くなる」からです。

合理化の面もあり、実際には「原寸図は大きすぎる」建物の図面。

そのため、建築・建物などの設計図書は、「原寸では大きすぎる図面を、小さく表示」します。

例えば、「100分の1」などの縮尺で表現することが多いです。

同様に、小さく表現するプラモデル・工作の説明書。

「合理化」であると同時に、「小さく表現された図」でイメージできるようになることも大事です。

一方で、「原寸図」を見ることも非常に大事です。

「そのままの大きさ」で描かれている「原寸図」を本物で確認すること。

すると、図や図面の理解が進むでしょう。

こういう「ビス」などの絵を原寸図で表現するタミヤの姿勢は、非常に好ましいと思います。

「同じ」だから分かること:「考え方の軸」を持つ大事さ

さっきと

同じで、こうだったね。

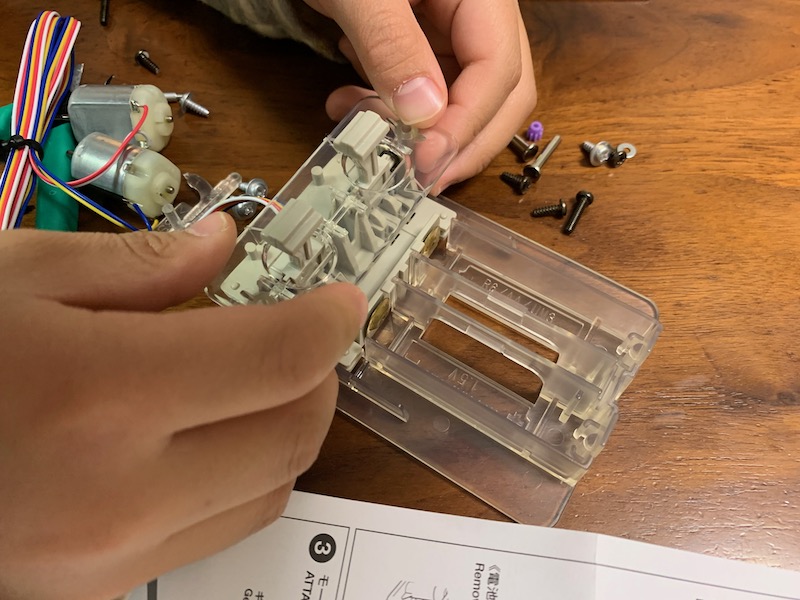

スイスイ制作が進みます。

急いで

作らなくても良いよ。

大丈夫だよ。

同じだから、分かる。

筆者が思っていたよりも、早いペースで制作が進みます。

ネジ・ビスを留める作業も慣れてきました。

リモコンがどんどん出来てゆきます。

モーターも

クワガタの時と同じだね。

こうやって、

モーターに歯車をつけるんだね。

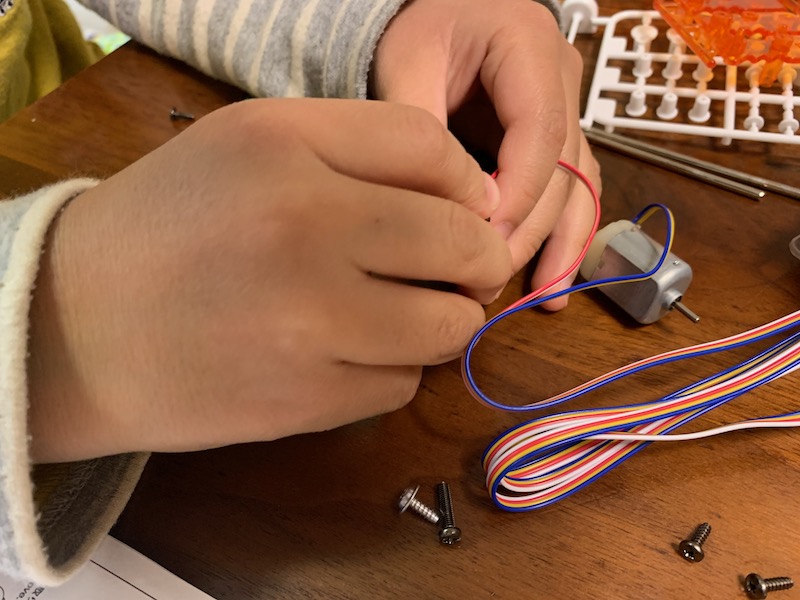

こういう小さな動く工作で多い、モーターに「ピン」という小さな歯車をつけること。

机の上にピンを置いて、上から「グッと」力を入れてモーターの回転軸に差し込みます。

慣れれば簡単ですが、最初は少しコツが入ります。

もう

慣れたから、すぐできるよ。

同じだから、

良くできるね。

早く、〜(弟の名前)の

ために作ってあげなきゃ・・・

どうも急いで作っていると思ったら、「早く弟に作ってあげたい」ことが理由だったようです。

いずれにしても、一度経験した「ほぼ同じ工作物を作る」経験が非常に活きているようです。

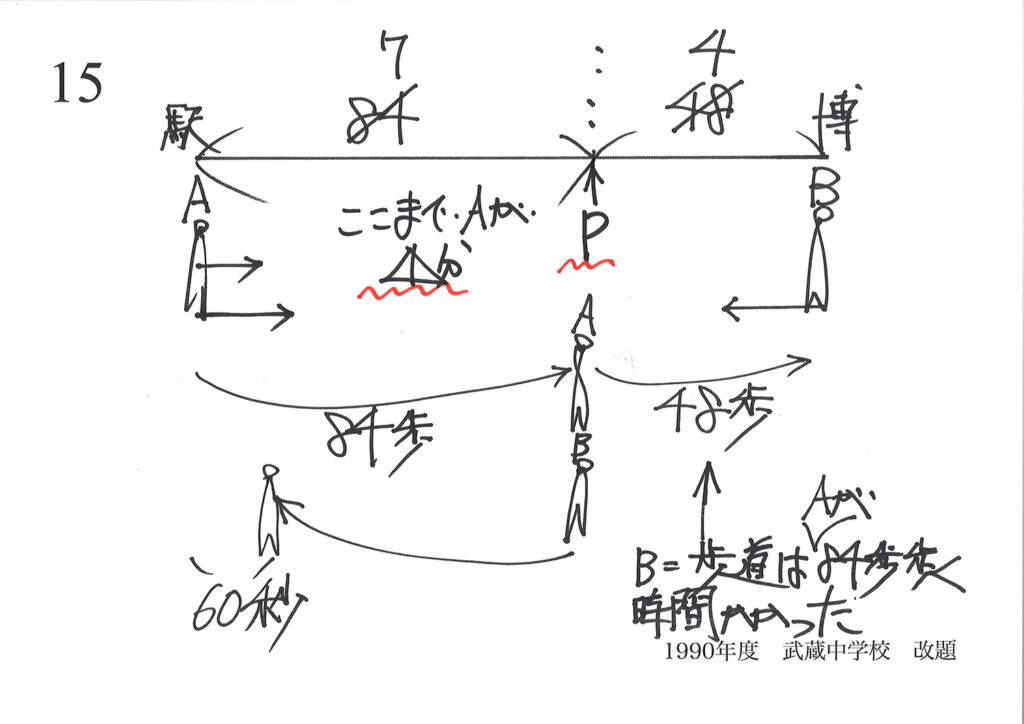

様々な考え方・解法を学ばなければならない、中学受験・高校受験・大学受験の算数・数学。

「たくさんの解法を頭に入れる」方法でも良いでしょう。

それも良いですが、「しっかり考え方の軸を身につける」ことが最も大事です。

そのように「しっかりした考え方」が身につけば、どんどん出来るようになるでしょう。

それは、この「似た工作をする」のと同様な点が多々あると思います。

「考え方の軸」を持てば、ある程度は「類似した考え方」で対応できるようになります。

そうした「考え方の軸を応用・発展させる」学び方だと、問題の応用力が上がるでしょう。

次回は下記リンクです。