前回は「公式を理解して成績アップ〜かっ車の動きを実験・観察する・実験を楽しむ姿勢・実験は貴重な機会・疑似体験から生まれる「学ぶ楽しみ」・実体験と疑似体験〜」の話でした。

考えながら学ぶ姿勢と暗記

理科は「しっかり考えながら、学ぶ」のが良いでしょう。

これは、それぞれの方の志望校の出題傾向にもよります。

志望校の出題の仕方が「小問がたくさんある」場合があります。

その場合、ある程度「公式・暗記」の傾向が強まるでしょう。

一方で、出題校が「思考力を問う問題」が多い時は、「じっくり考える」傾向が強まるでしょう。

現実的には、複数の学校を受験することもあり、「両方する」必要がある受験生。

男子小学生

男子小学生理科の暗記がたくさん

ありすぎて、大変・・・

「考える」実験問題なども

出来るようにならないと・・・

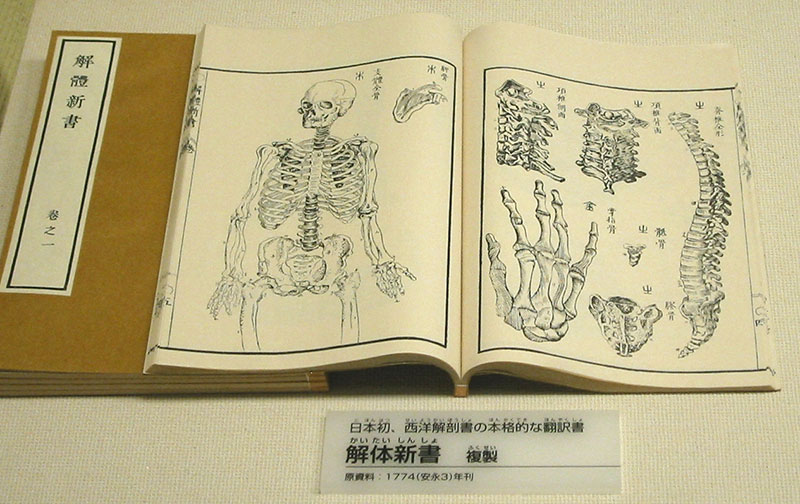

理科の中でも「生物系:人体など」「地学系」の分野は、暗記の傾向が強まると思います。

この分野は「知らなければ答えようがない」問題となるからです。

天体などの地学の分野は「暗記」になりがちですが、○で太陽などを描くと良いでしょう。

すると、天体の動きが「なんとなく」分かるようになります。

「なんとなく分かる」

でも良いの?

最初は「なんとなく」でも良いので、少しずつ理解を進めましょう。

生物系は自分でまとめようとしても、絵を描くのが難しく、また不正確になる傾向があります。

参考書等の絵を見ながら、何度か書き込んでみるのが良いでしょう。

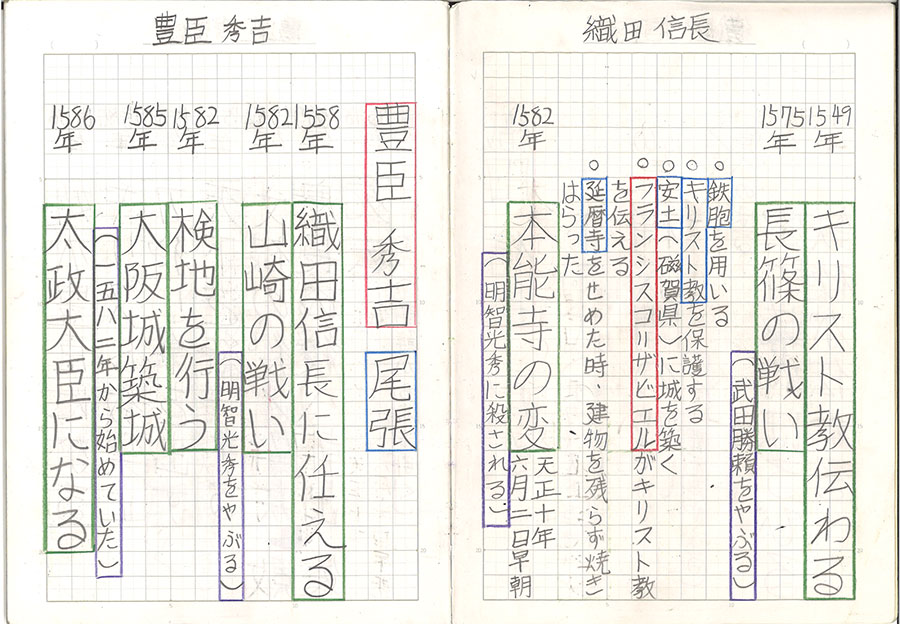

問題集を解いて暗記を増やす

中学受験・高校受験・大学受験の際に、答えが消えるシートで暗記を覚えることが多いです。

赤文字が消える

参考書で覚えているよ!

筆者も学生の頃、英単語・熟語などで、赤いシートで隠して覚えました。

このやり方は何回か反復する必要がありますが、参考書等でこの「隠して覚える」をしても良いでしょう。

「まず覚える必要があり、そのまま覚える」ことが多い英単語・熟語。

生物などは問題によるので、「しっかり暗記していても、問題が出来るかは別」の傾向があります。

そのため、「ある程度基礎を学んだ」後は、どんどん問題集をやった方が良いでしょう。

問題集の暗記で解けない部分は、その部分を、

ここは覚えていなかったから、

これから覚えよう!

少しずつ一生懸命学びましょう。

理科の生物系、あるいは一部の化学系(溶液など)は暗記することが、非常に多岐にわたります。

その「どこが出てくるのか?」が分からないで、ひたすら暗記しても本人は苦痛に感じるでしょう。

暗記の分野を学ぶときは、「ここが大事!」みたいなことが参考書に書いてあります。

「大事!」ばっかりで、

全部覚えるの大変だよ・・・

覚えることが沢山ある中、「出題しやすい分野」というのがあります。

そのため、過去の問題を見てみると、「似たような問題」が沢山あることでしょう。

何回か出た

問題は理解したよ!

「似た問題」を少しずつ、しっかり学んで総合力を上げると良いでしょう。

問題集を「自分だけの参考書」に

「暗記すること」が目的ではなく、「問題が解けるようになること」が目的です。

「問題集は問題を解く」に対して、「参考書は学ぶ」と分ける必要はありません。

問題集を解きながら、学んでみましょう。

「問題集を参考書にする」考え方です。

「解けなかったところ」は問題集に描きこんだり、自分で簡単にノートにまとめたりましょう。

そして、理解しならがら学ぶ・暗記するのが良いでしょう。

このプロセスで塾・市販の問題集は、「自分だけの問題集・参考書」に変化します。

私だけの問題集・参考書に

なるのね!

世界で一つだけの、「自分だけの問題集・参考書」へと変化してゆく過程で、様々書き込みます。

その「書き込む」プロセスで、覚えることも沢山あるでしょう。

「学び方・勉強の仕方」は、ある程度の基本があります。

基本の後は、「良い学び方」は子どもの学力や指向性次第で大きく変わると考えます。

「世界で一つだけ」の自分だけの問題集・参考書を、一生懸命学んでみましょう。

次回は上記リンクです。