前回は「基礎と基本をしっかり固める姿勢〜基本から応用へ・現象・状況を理解する姿勢・「できない」から「できる」へ・大きな流れを理解する姿勢・完璧を求めない〜」の話でした。

勉強する目的とテストの点数

今回は「理科を得点源にしたい」方向けの話です。

「思考力を要する」理科のてこなどの力学・実験問題や、算数の話も含みます。

「試験を受ける立場ではない」大人から見ると、「基本的考え方をしっかり」が大事です。

一方で、「試験を受ける立場」の子どもたちの視点で、考えてみましょう。

男子小学生

男子小学生「基本的な考え方をしっかり」が

大事なのは分かるよ・・・

でも、テストで点数取れないと、

困るんだ・・・

そうなのよね・・・

結局、点数が取れないと・・・

試験で点数が取れないと、

ガッカリしてしまう・・・

勉強の本来の目的は、「学んで成長すること」です。

中学受験・高校受験・大学受験を考えるとき、勉強・学びに「別の目的」が加わる傾向があります。

それは、「試験で点数を取ること」です。

そして、見方によっては、

試験で点数が取れなければ、

勉強する意味がない・・・

「試験の点数が大事」と考える方もいらっしゃるでしょう。

「点数が上がらなければ、学ぶ意味がない」には賛否両論あり、筆者は否定的です。

一方で、「点数を与えられ、合否が決まる」受験生の立場を考える時、

テストで点数取れないと、

なんのため勉強したのか・・・

やっぱりテストの

点数が上がってほしい・・・

「点数を上げたい気持ち」は、「かつて受験生だった」方なら理解できます。

「試験を受ける」側の立場であれば、誰でも、

テストで

良い点数を取りたい・・・

今度こそ、

算数の偏差値もっと上げよう!

「点数・偏差値を上げたい」のが受験生全員の本音です。

大体理解する姿勢:完璧理解ではない姿勢

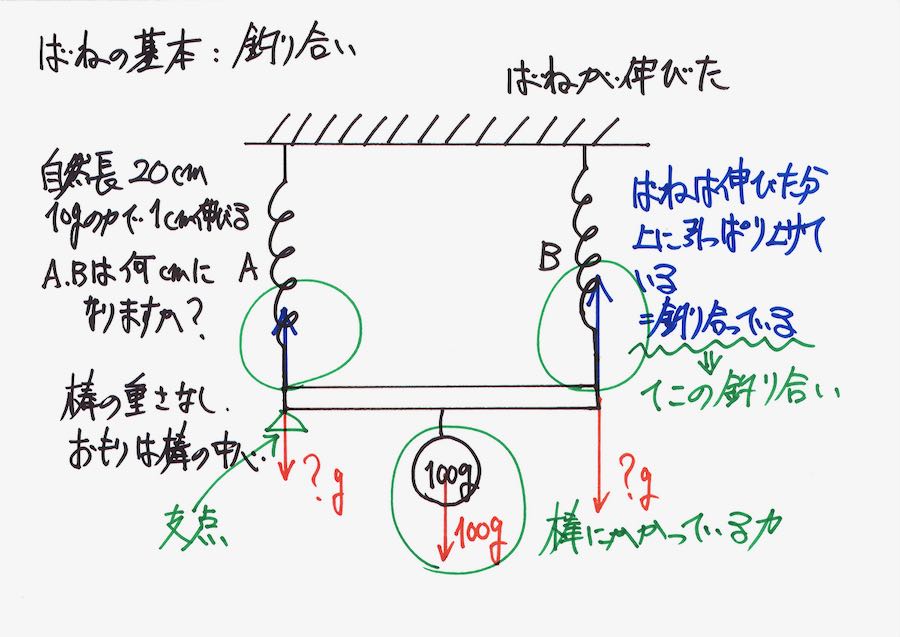

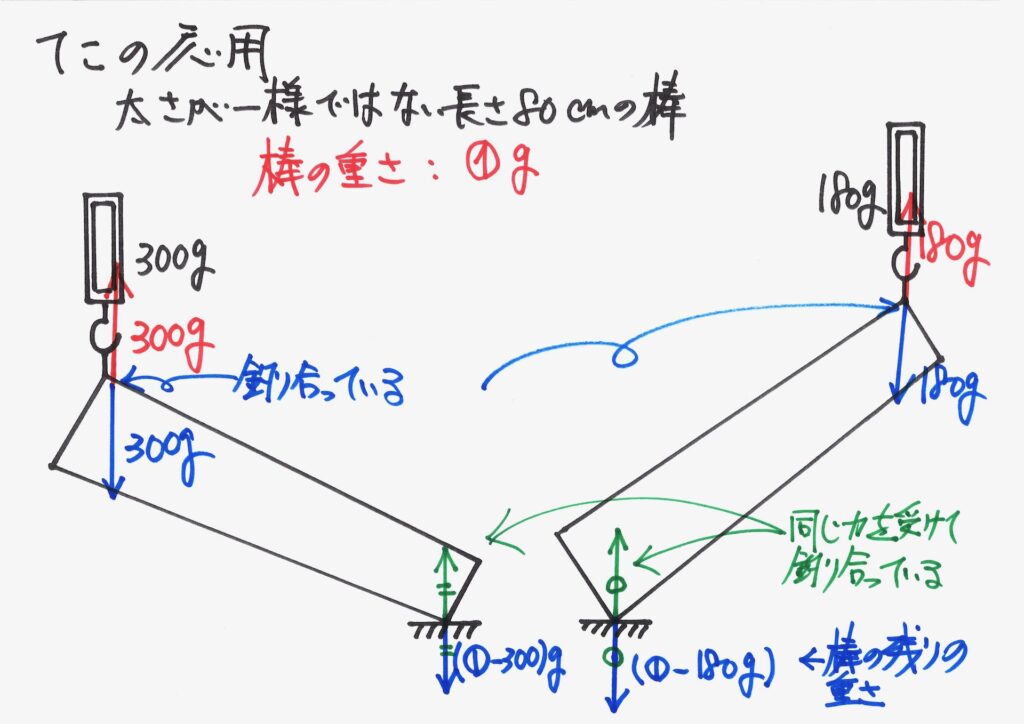

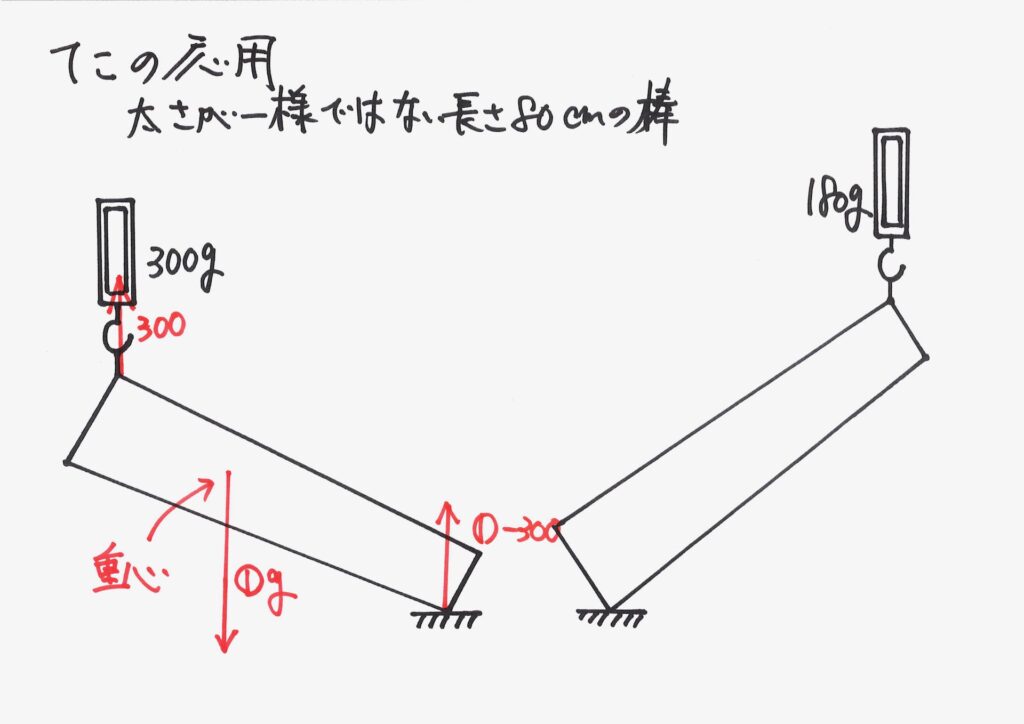

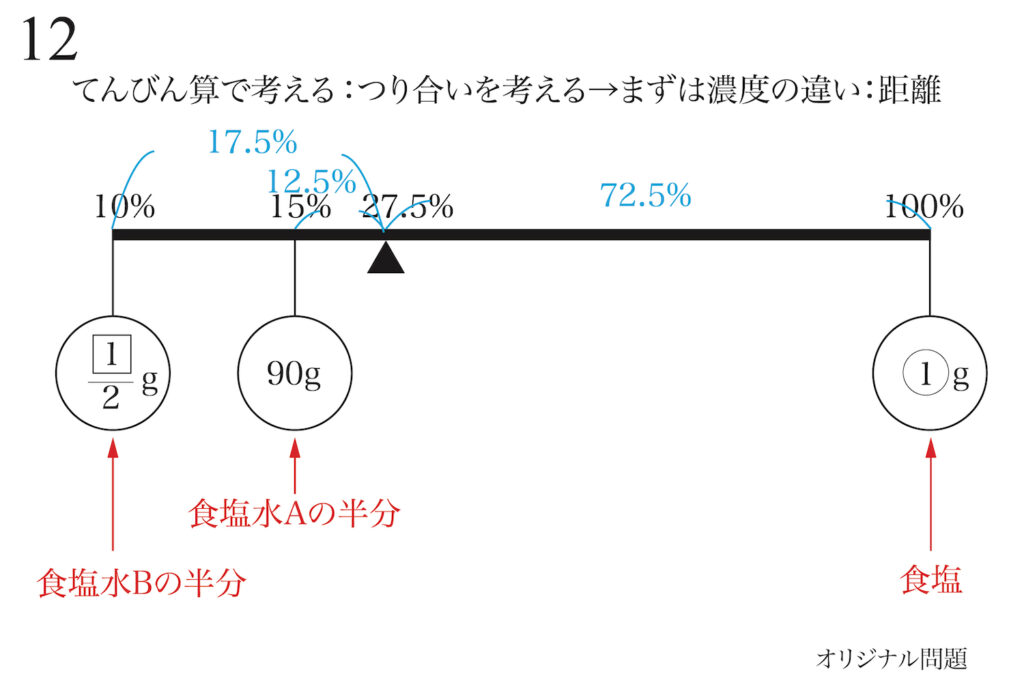

てこの問題で、「釣り合うためには、机から力を受けている」話をご紹介しました。(上記リンク)

なんか、分かったような、

分からないような・・・

ちょっと、

しっくりこない・・・

これは、中学生の物理で習う「垂直抗力」という概念です。

この「垂直抗力」は「力学をしっかり理解できれば分かる」のですが、最初は唐突な感じがします。

だって、机の上に棒が乗っているだけで、

机は棒に何もしてないでしょ・・・

力はバネ、おもりみたいに

「何か引っ張ったり、押したり」しないと出てこないんじゃないの?

こう考える方が多く、それは当然だと考えます。

「机から力を受けている」という話を聞いて、即座に、

確かに

そうだね!

こう理解できる方は、物理のセンスが高い方かもしれません。

「難しい」と感じたら、「完璧完全に理解」ではなく「大体理解」を目指しましょう。

やっぱり、

公式を暗記した方が早いかも・・・

「公式を暗記して、どう公式を利用するか考える」によって、問題を解くこと・出来ることが多いです。

たくさんの問題の解法パターンを

頭に入れた方が点数取れるかな・・・

その方法の場合は、「さまざまな問題の解法パターンを頭に入れる」方向で学ぶことになります。

理科の電気・バネ・かっ車などの問題は「しっかり理解できれば、応用問題も出来る」ようになります。

・基本的内容・公式を理解して、問題ごとに状況に応じて考える

・基礎が分かれば、多少状況が異なっても「同じこと」という視点

一方で、「試験時間内に出来るだけたくさん問題を解く」必要がある受験生。

早く問題を解けるようになることも

大事だよ!

この視点から考えると、ある程度「パターンを頭に入れる」視線も大事かもしれません。

定石を習得する姿勢:解法パターンと定石

「時間内に試験で高い点数を取る」ためには、その方法も良いでしょう。

また、「解法のパターンを学ぶ方法」の方が「合う」方は、その方法が良いでしょう。

学び方に対しても、「個性がある」と考えます。

パターンを

学ぶ!

「パターンを学ぶ」と表現すると、あまり良いイメージはありませんが、

定石を

学ぶ・習得する!

「定石を習得する」と考えると、しっかりした学びになりそうです。

将棋でも算数・理科でも、「基本的な解き方」は「定石」として学ぶ必要があります。(上記リンク)

「定石を身につけないと、将棋が上達しない」というより「上達するはずがない」とも考えられます。

そのため、

将棋が上達するためには、

まずは「ある程度の定石」を頭にいれる必要がある!

「定石を身につけること」は大事です。

中学受験算数の基本の一つの「つるかめ算」は、「考え方」は比較的易しいです。

一方で、「つるかめ算の応用」で難しい問題は、たくさん考えられます。

この「考え方」を「どのように運用する」かは、「基本的な問題の解き方を学ぶ」必要があります。

それが「つるかめ算の定石」となるでしょう。

そして、つるかめ算の応用問題に対しては、

つるかめ算の考え方を、

どう応用して、使うか・・・

こう考えることは「本質的」ですが遠回りでもあります。

・急がば回れ=遠回りして、色々と考えてみる

・「自分で気づいたこと」は忘れないので、大事に

この時、ある程度は「定石・解法パターンを習得して、素早く解ける」ことも大事な視点になります。

「試験を受ける」立場の受験生からすると、「ある程度は効率も大事」なのです。

結局、「しっかり理解」と「定石・パターンの習得」は

どういうバランスがいいんだろう・・・

このバランスは、それぞれの受験生次第で「個性の一つ」と考えます。

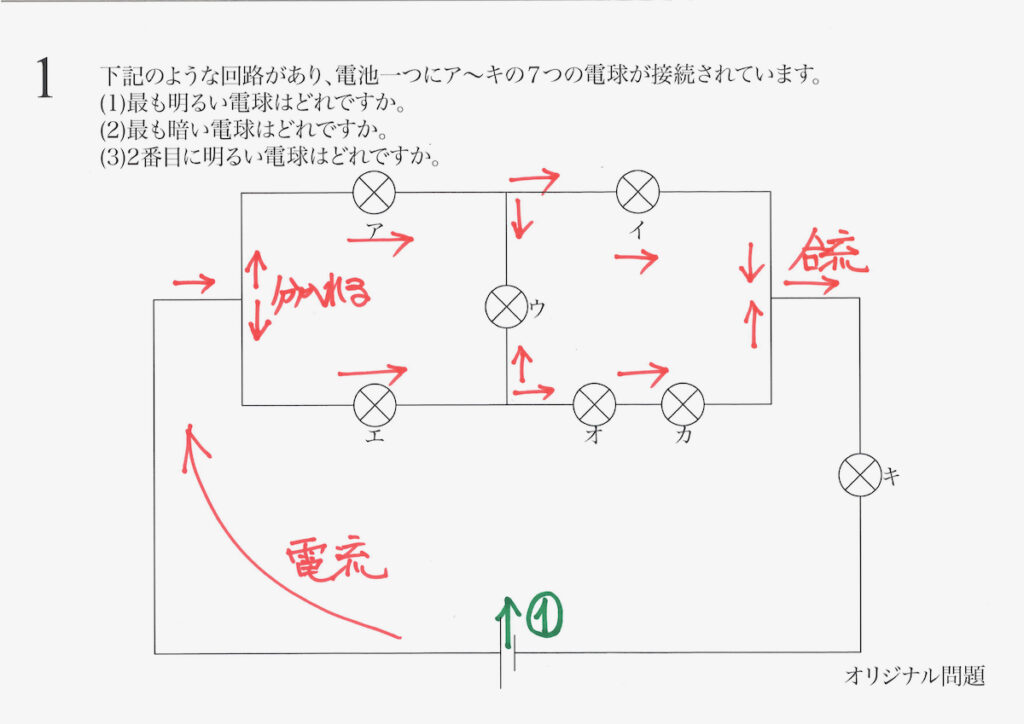

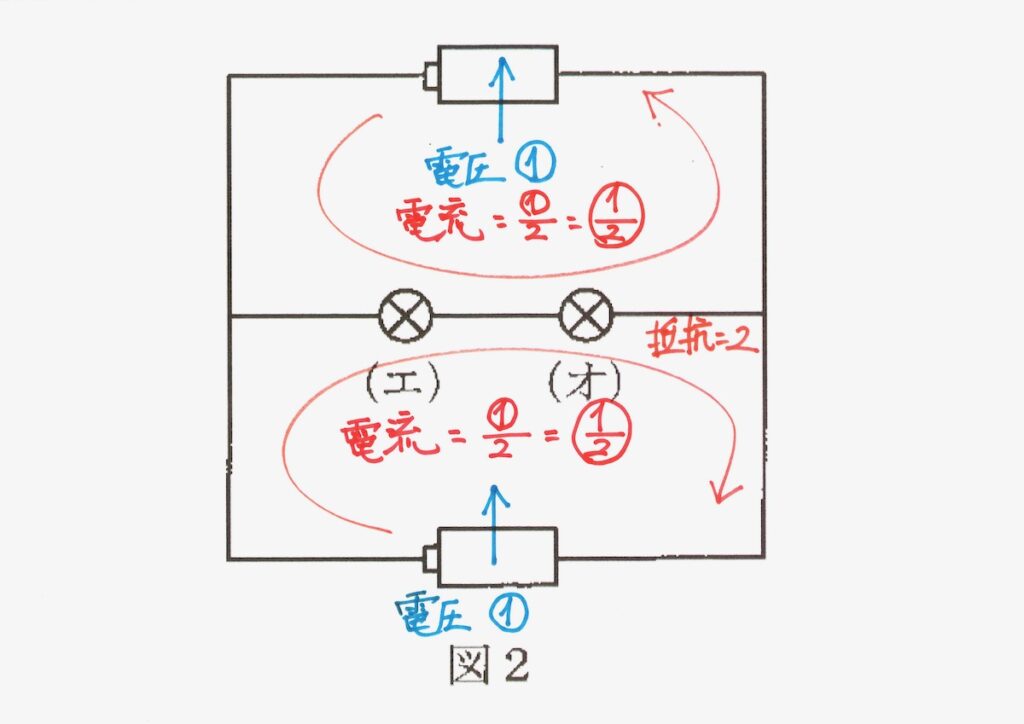

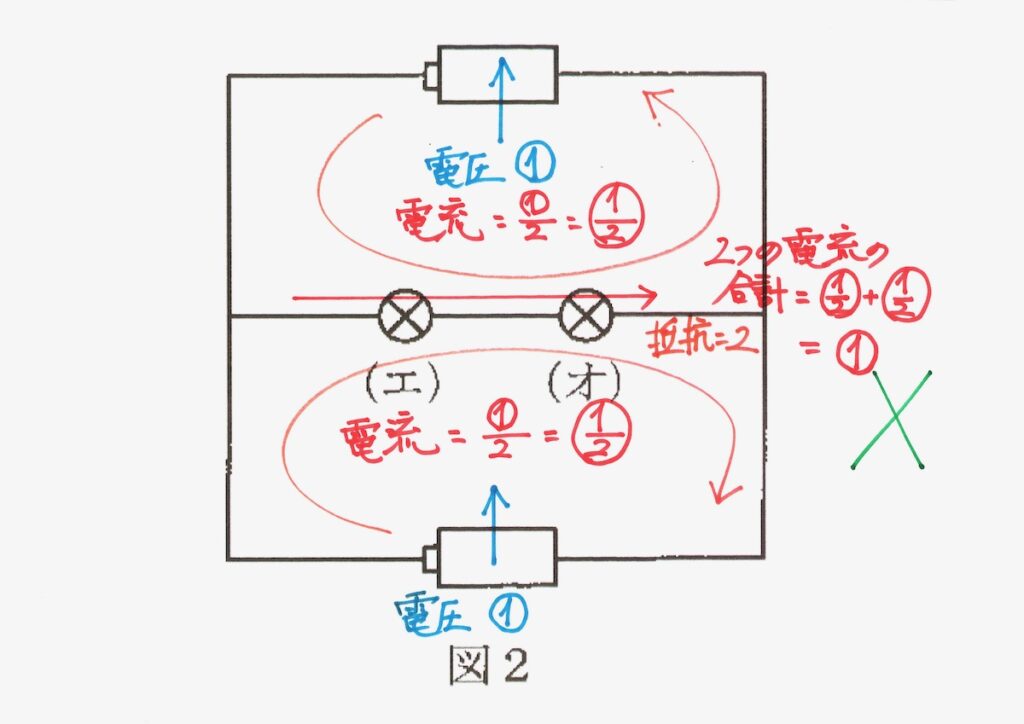

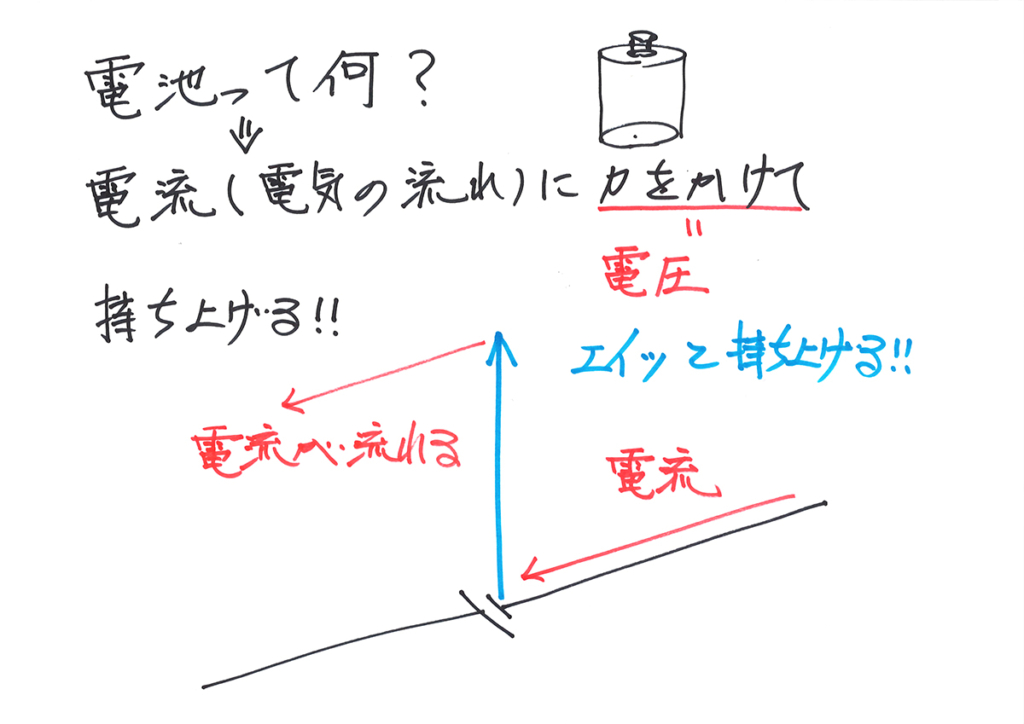

電気・電流の問題では「合成抵抗を考える」と「素早く」解けます。

ところが、「合成抵抗を丸暗記」していると間違うことがあります。

「電圧とは、何か?」をしっかりと理解していることが大事です。

これらの「学び方」は子ども一人ひとりの個性に合わせて教えられ、受験生は学ぶのが理想です。

それぞれの受験生が、親や塾の先生方・家庭教師の方と相談してみるのも良いでしょう。

ある集団・グループを対象とする授業では、「一人ひとりの個性」への対応は限度があります。

受験生の個性・性格・指向性に合わせて学んでゆけると、受験生も安心して学力が高まると考えます。

本試験が近づくにつれて、

今から

間に合うだろうか・・・

不安なところが

まだ沢山あって・・・

多くの方が不安になりますが、「本番で出来れば良い」という考え方が大事です。

「それぞれのやり方」で学んでゆき、試験でも点数が取れるようになりましょう。

次回は下記リンクです。