前回は「応用問題が解けるようになる勉強法〜補助線と答えの関係性・「共通する考え方」と「考え方の軸」を学ぶ発想・応用問題が「難しい」とき・基礎と応用の間に立ちはだかる「高い壁」〜」の話でした。

算数の学力アップ学習法「できない」から「できる」へ

中学受験において、算数が最重要科目であることは、多くの方が「分かっていること」です。

男子小学生

男子小学生算数が、

苦手で・・・

算数の成績が

なかなか上がらない・・・

算数は、なかなか学力が上昇しない科目です。

「志望校を難易度の高い学校に変更する」時は、算数の学力をアップすることが最優先になります。

大学受験においても、数学は最も重要で「数学がかなりできる」のは非常に強いです。

算数が大事なのは

分かっているけど・・・

なかなかテストで

解けるようにならない・・・

このように「算数は難しい」と感じる方も多いと思います。

理科・社会・国語に比べて、算数は「学力がなかなか上がらない」科目なのです。

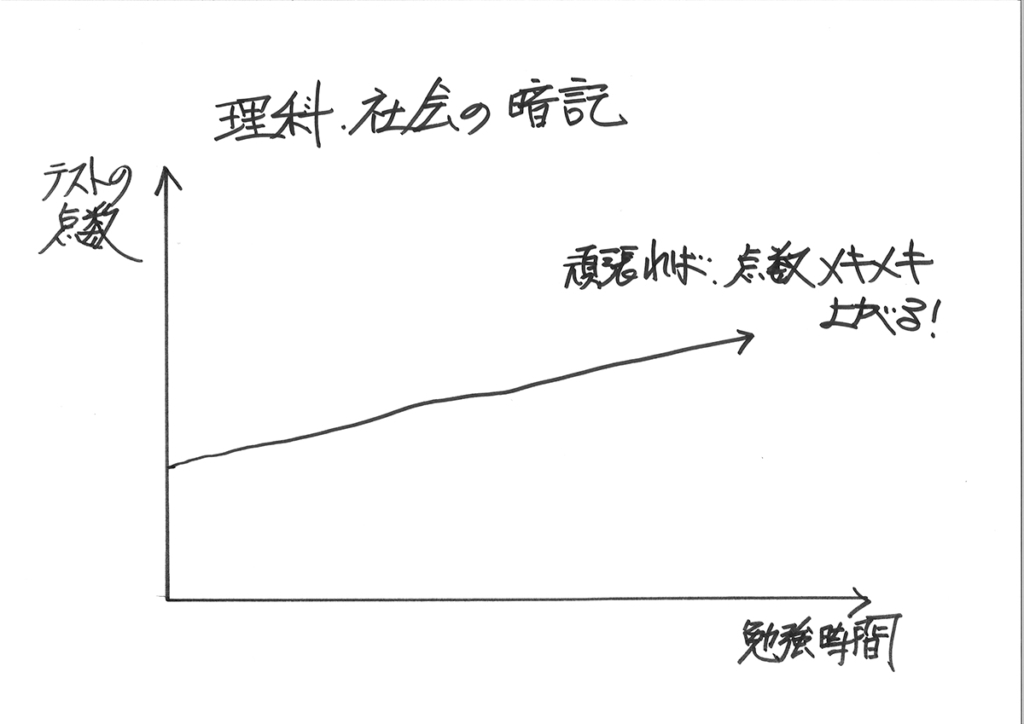

理科や社会の暗記に関しては、「暗記すれば、ある程度は目に見えて点数が上がる」傾向があります。

そして、

最近、理科と社会の成績が

上がってきた!

徐々に点数が取れる様になる傾向があります。

対して、算数は

基本的なことは

学習したけど・・・

応用問題が、

なかなか解ける様にならない・・・

こう感じる方も多いでしょう。

算数が「出来ない」と悩む方が多い中、どうすれば「出来る」ようになるのか、は非常に大事です。

勉強する

しかないよね・・・

「勉強するしかない」のですが、算数は他の科目と異なって「なかなか上がらない」のが現実です。

知識・暗記の問題は、勉強すればするほど学力・成績が上昇する傾向があります。

記述式の場合は、必ずしもこうならない場合がありますが、

最近、色々と勉強してきたから

分かってくるようになったかも・・・

「知識主体」である理科・社会は、学べば学ぶほど理解力が確実に上昇するでしょう。

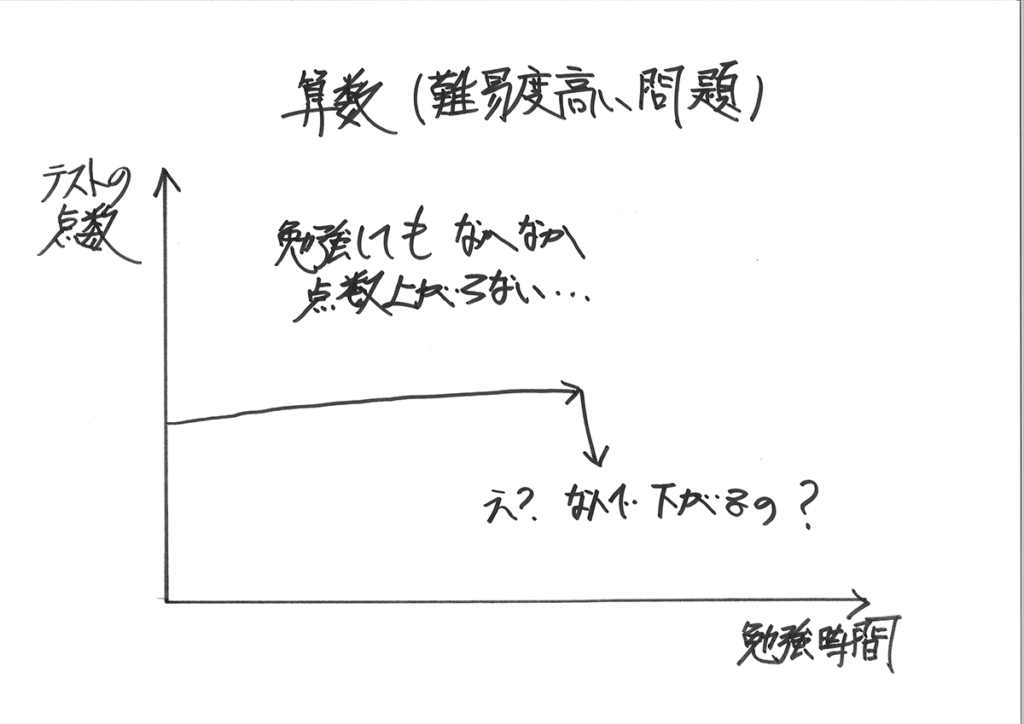

ところが、算数・数学は「勉強してもなかなか成績が上がらない」科目です。

時には、意地悪なように「勉強しているのに、成績が下がる」こともあるのが算数・数学です。

勉強しているのに、

成績下がっちゃった・・・

こうなると、誰しもテンションが下がります。

なんで・・・

私の勉強の仕方が悪いのかな・・・

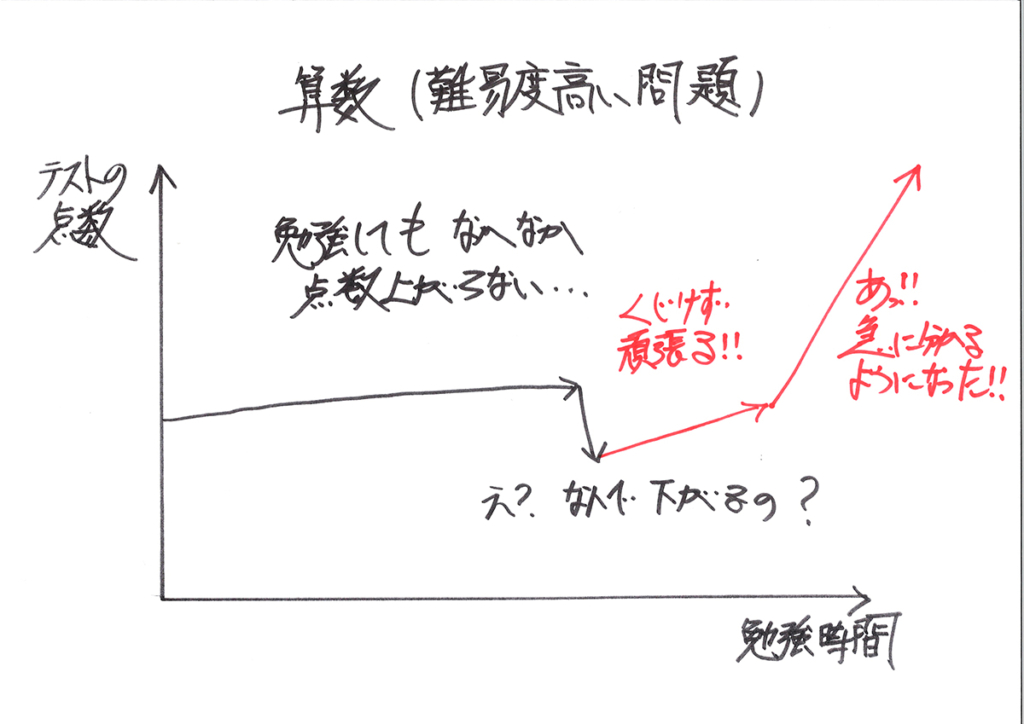

こういう時は「少し易しい問題をしっかり復習」するのが良いでしょう。

うまく行かない時は、これまでのテキスト等を総復習する話を、上記リンクでご紹介しています。

算数・数学は「最もスランプに陥りやすい」科目です。

成績が少し振るわない時は、「少し易しめ」「基本的な」問題をしっかり理解するようにしましょう。

すると、算数・数学は勉強を続けると、「総合的視野が広がってゆく」傾向があります。

この「視野が広がる過程」で、思ったように成績が上がらず、下がることもあるのが現実です。

そこで、具体的に「算数・数学をどのように勉強するのが良いか」を考えてみましょう。

成績を上げるポイント:「状況を的確に理解」と試行錯誤

特に難関校以上の学校は、出題者が工夫して

初めて取り組むように

見える問題にしよう・・・

出題する問題を「初めて見るような問題」を作ります。

そういう問題に対しては、解法やノウハウを学ぶことよりも大事なことがあります。

それは、「状況を的確に理解する」ことが最も重要です。

早く問題を解いて

次に行こう!

試験では、誰しもこういう気持ちになりがちです。

模試など「時間制限がある」時は、これで良いですが、日頃の勉強ではしっかり取り組んでみましょう。

「初めて見る」問題は色々と描いてみて試行錯誤してみましょう。

こうしたら、

どうなるかな?

これでは、

答えと違うのかな?

焦らずに「理解して、試行錯誤する」姿勢が大事です。

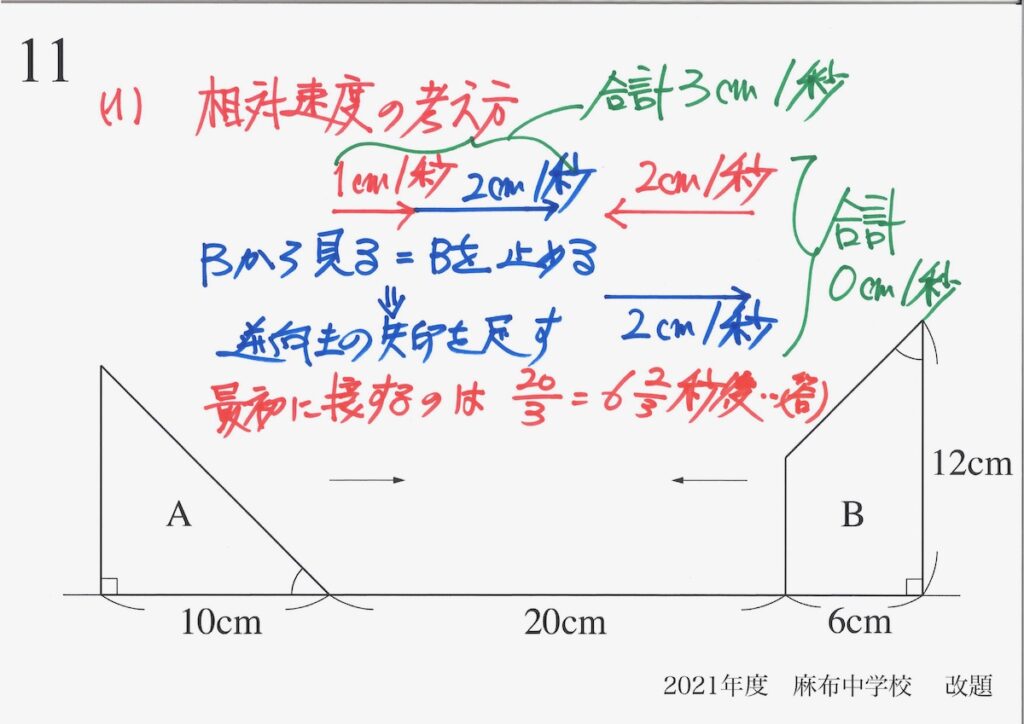

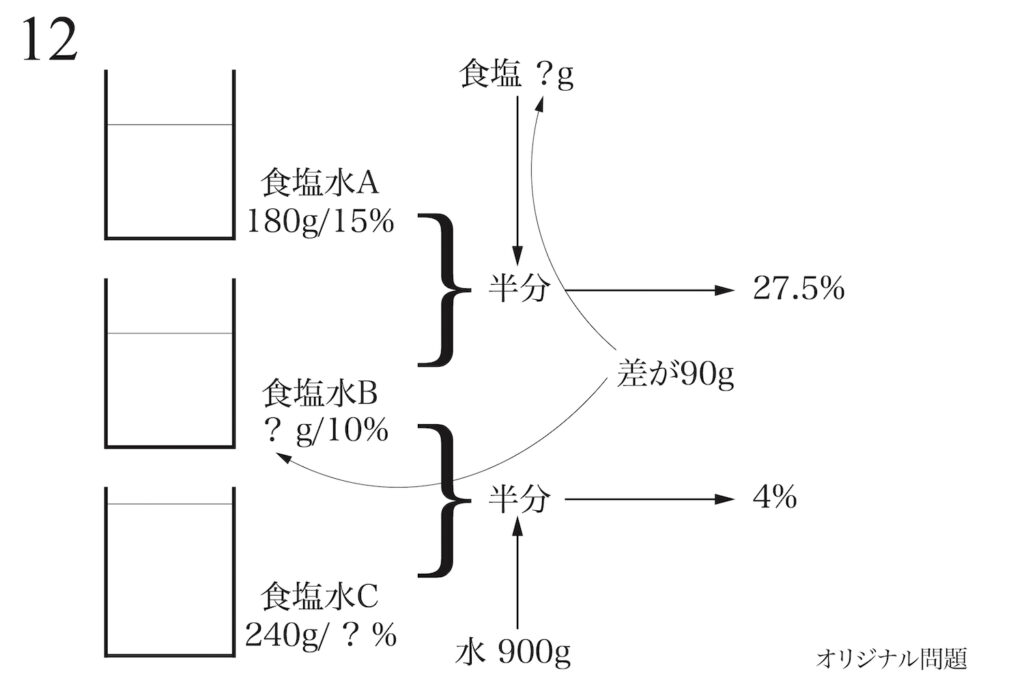

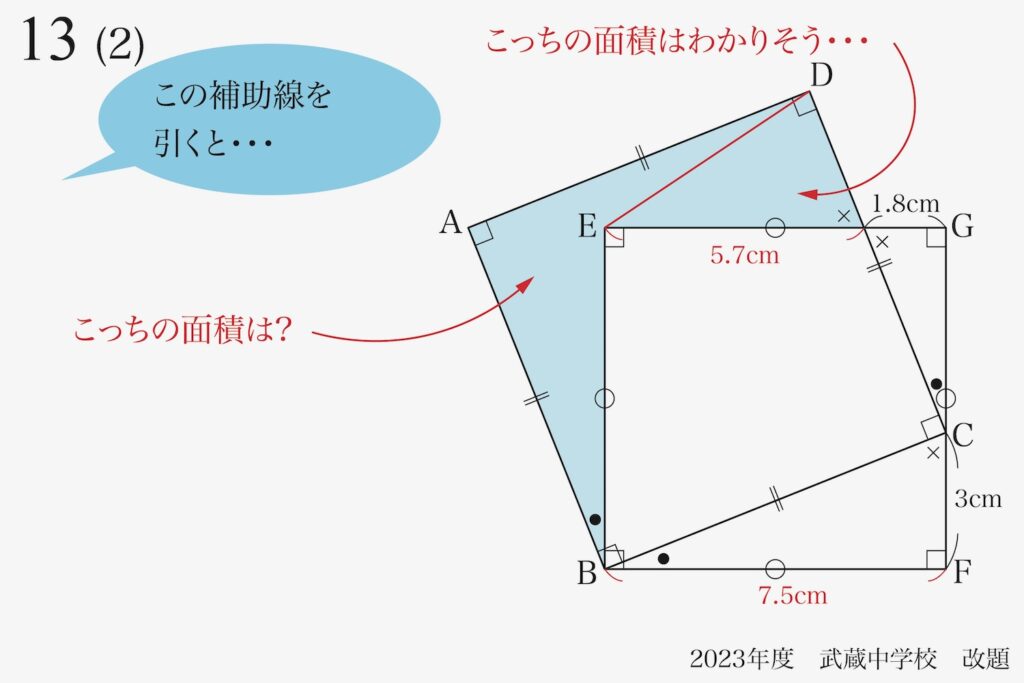

あるいは、上のような「状況のまとめの図」を自分で描いてみると良いでしょう。

ぜひ、「状況を把握する学び方」を実際にやってみましょう。

受験生の秋頃までは「早く解けること」よりも、「しっかりと理解すること」を意識しましょう。

そして、秋以降は「時間内で解ける」ことは模試でしっかり演習しましょう。

このように「少しずつ、しっかり理解する」考え方で算数を学んでみましょう。

「考え方の軸」を習得:手を動かして「しっかり理解」

学力がなかなか上がらない算数は、最も受験生たちが悩む科目です。

難関校〜最難関校合格のためには、算数は「志望校受験生の平均+α」出来るのが望ましいです。

最難関校合格を目指す方は、やはり算数は「ある程度得意」になることが大事です。

中には算数が不得意で、

算数が得意になるのは

無理そう・・・

算数はある程度出来ればいいから、

社会で頑張ろう!

他の科目で挽回する方もいるでしょう。

「他で挽回」という視点も良いですが、まずは、

とにかく算数は、

しっかり固めよう!

とやってみましょう。

算数が得点源になると、非常に頼もしく、長い受験勉強を安定した気持ちで続けられます。

塾のテキストでも市販の問題集でも「自分に合う」問題集をしっかりやりましょう。

沢山の問題集・参考書がありますが、特に算数は「手を広げすぎない」姿勢が大事です。

そして、

ふ〜ん・・・

そうなんだ・・・

「解法を見て・聞いて納得する」のではなく、しっかり書いて・描いて、

あ・・・

こういう解き方もあるんだ・・・

「考え方・解法を習得して、自分で出来るようになる」ようにしましょう。

そうなんだ・・・

ふ〜ん・・・

解答を見て、「納得して終わり」では、学力は上がらないのです。

図形問題の補助線のコツ・ポイントの話を上記リンクでご紹介しています。

そうしたコツ・ポイントを塾などでは、それぞれの講師の方が工夫して教えてくれるでしょう。

そうして「教えてもらう」のも良い学び方ですが、時には自ら学んでみましょう。

最も良いのは「試行錯誤しているうちにポイント」に気づくことです。

こういう図形問題は、

ここがポイントだ!

自分で気づいたポイントは絶対に忘れないので、確実に大きな力になるでしょう。

手を動かして、あれこれ悩んで、

この問題は

こういうことかな・・・

「こういうことかな」という「自分なりの発見」があると、とても良いでしょう。

そして、一歩一歩踏み固めるように学んでみましょう。

「考え方を習得して、自分で出来るようになる学び方」を実践してみましょう。

次回は上記リンクです。