前回は「親も子どもと一緒に早起きの効果〜「早起き算数」で学力増強・親が一緒で安心する子ども・親も学びのきっかけに〜」の話でした。

子どもが成長するプロセスと義務教育:西郷と大久保を育てた郷中教育

今回は、子どもの個性を大事にして育む話です。

多くの親は、自分の子どもに対して、

父親

父親持って生まれた個性を大事に、

自分らしく生きて欲しい・・・

「個性を大事に自分らしく」と考えると思います。

それぞれの国で生まれて成長してゆく中で、子どもたちは、

僕がいる世界は、

こんな風で出来ているんだ・・・

私の国は、

こういう国なんだ・・・

子どもなりに、色々と感じて育ってゆくでしょう。

そして、小さな頃から幼稚園・保育園に通い始めます。

そのプロセスにおいて「社会で生きてゆくために基本的な姿勢・素養・学力」を身につけます。

そのために、義務教育があります。

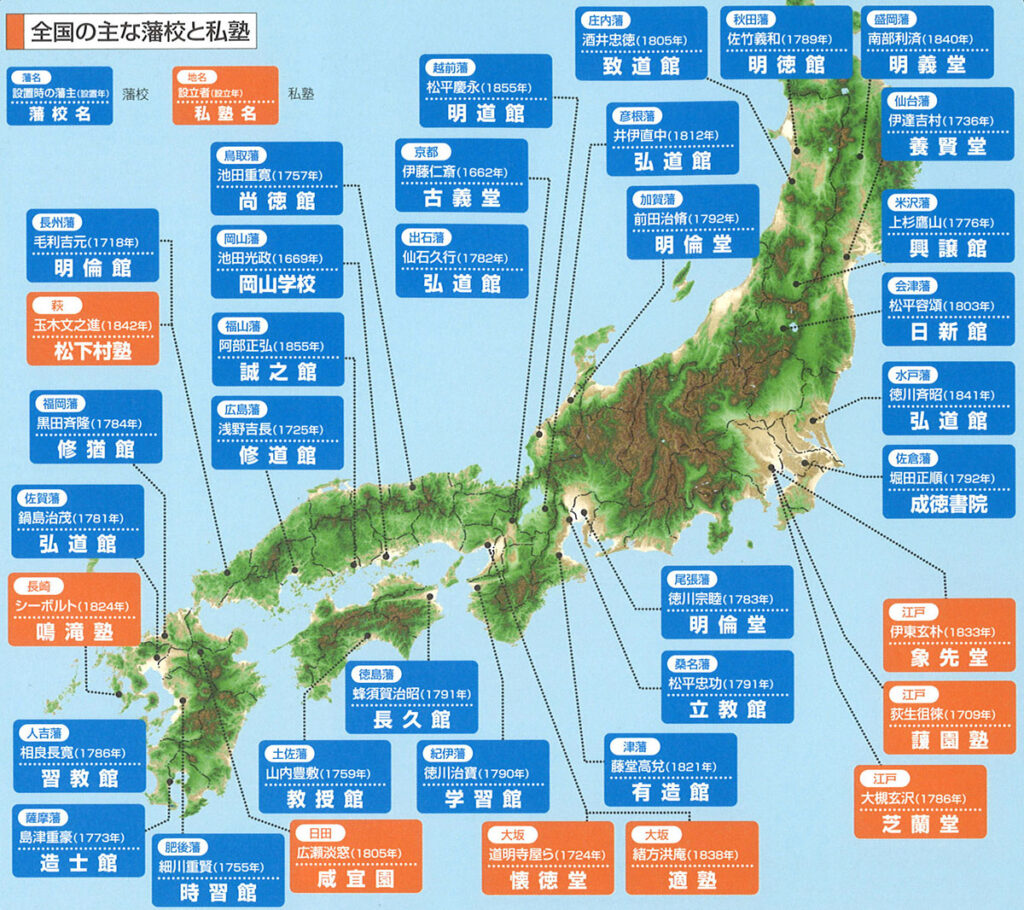

江戸時代時代においては、日本の教育は世界と比較して、かなりしっかりした体制でした。

多くの子どもが、近くの寺子屋や藩校に通って学びました。

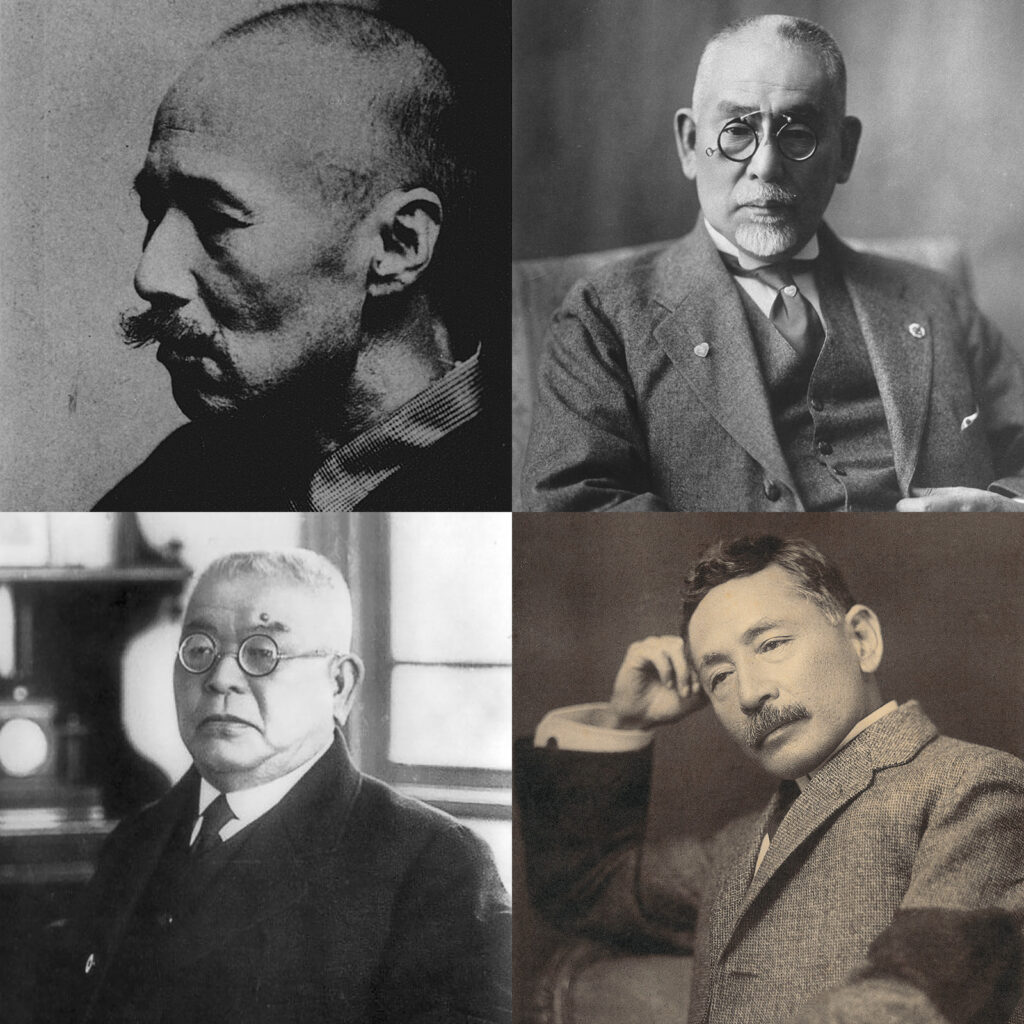

明治維新から明治における威人たちの西郷隆盛・大久保利通らは、郷中教育で成長しました。

おいどんは

郷中教育で育ったごわす!

付近の下加冶屋町の郷中教育を受けながら、西郷は8才ごろから藩校にも通いだしました。

二才(にせ):元服(14~15歳)から20歳頃

稚児(ちご):6~8歳頃から元服まで(14歳頃)

近くで皆で

学ぶもよか!

さらに藩校で

算術などの基礎をしっかり学んだごわす!

郷中教育に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

江戸時代は、寺子屋や藩校が百花繚乱のように多数存在し、それぞれが強烈なカラーを持っていました。

中でも、群を抜いて強烈な藩風を持っていた薩摩の郷中教育と藩校・造士館。

この頃は、現在のように「教育を受けなければならない年齢」が決まっていませんでした。

うちの子も

そろそろ8歳だから・・・

寺子屋に行かせようかしら・・・

それとも藩校がいいかしら・・・

子どもの成長や雰囲気に合わせて、親が寺子屋・藩校などを決めました。

そして、それらの寺子屋・藩校で子どもたちは一生懸命学んでいました。

そしての、その「学びの開始時期」は「それぞれ」であり、一律ではありませんでした。

「寺子屋・藩校のカラーがバラバラ」であり「教育開始時期もバラバラ」であったのです。

これらが「バラバラ」であったことは、ある種の多様性をもたらしていて良い面があったと考えます。

「色を自由に塗れる」米国の教育と「100点を求める」日本の教育

現代日本においては、義務教育は「小学校6年+中学校3年=9年」となります。

そして、その開始時期は決定しており「全員の子どもが6歳になる歳から」です。

江戸時代の「何もかもバラバラ」ではなく、明治新政府以降は、

子どもはしっかりと

統一して育てるのだ!

主に「西洋の学びを吸収する教育による国力増強」という方針が明確となりました。

とにかく

西洋に追いつかなければ・・・

我が国は

欧米列強の植民地にされてしまう!

当時、アジアで猛威を奮っていたのが、米国・大英帝国などの欧米列強でした。

アジアの国々は次々と列強に支配されて、植民地化されてゆきました。

とにかく、しっかり学ぶ人物を

「育てる」というより「作る」のだ!

明治期には「優れた人物をつくる」ことが最優先され、大勢の方々が留学しました。

上のように個性的で非常に優秀な人物も多数成長しましたが、おおむね「型にはめる」方針です。

文科省調査では、2020年度の大学進学率54.4%であり、半分以上が大学に行く時代です。

そして、

うちの子を、

どのように育てようか・・・

「どのように育てるか」と考える親が多いと思います。

「個性を考える」にあたり、興味深い記事がありました。

天才ドラマー「よよかさん」の話です。

子どもながら、非常に優れたドラマーの才能を持つ相馬よよかさん。

「答えが最初から決まっている教育をする」日本を離れる決意をしました。

私には

日本の教育は合わない!

そして、ご家族4名で米国へ移住する決断をした話です。

詳しくは本記事をご覧ください。

この記事では「日本の教育の本質的な問題点」が数多く指摘されています。

あるいは「色を自由に塗れる」米国に対して「100点を求める」日本という対比で紹介されています。

移民族国家である米国と、単一ではないものの「ある一定数の民族にほぼ限られる」日本。

双方の「多様性が全く異なる」のは当然です。

教育においても「多様性を求める」姿勢の米国の方が「優れた教育」であることは論を待たないでしょう。

ドラムを叩いたことのない僕には、ドラマーのよよかさんの思いはよく分かりません。

「多種多様な事」が認められる米国に対して、「個性を求めない」日本という気持ちは共感できます。

個性認めない日本の教育:「ある一定の枠組み」と個性

教育においては、「ある一定の枠組み」は教えられるべきです。

持って生まれたそれぞれの子どもたちの個性を活かすことが重要です。

このことは、筆者が中高生だった30年ほど前から言われていたと思います。

当時は、まだ日本が世界において、かなり強力であり相応の立場だった時代でしたので、

日本は、

これでいいんだ・・・

「変化しない」役所的思考で文科省は、「そのまま突き進んだ」のでしょう。

そして、1990年代のバブル崩壊を迎え、日本中が大変な事態となり、

やっぱり、日本の教育はまずいから、

バブル崩壊に至った!

そう思っていたら、突然「ゆとり教育」となって、

もっとゆっくり「ゆとりを持って」学んで、

個性的になろう!

「円周率は3」と

学びましょう!

この様な極端な話になりました。

それもまた「行き過ぎ」となって、再び振り子のように戻りました。

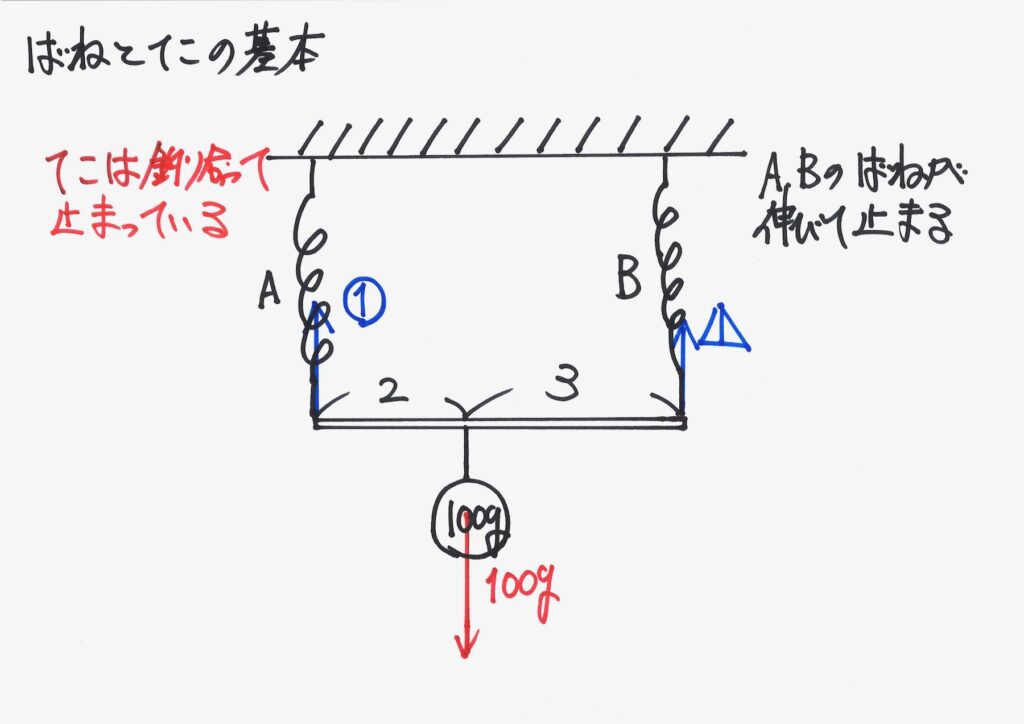

教育において最も大事なことは「学ぶ内容」ではなく「学ぶ姿勢」であることです。

そのことに、文科省の方々は気づいていないのです。

だから「内容」ばかり議論になり、教育の本質から遠く離れた話になります。

試験内容に関しても、

共通テストでも、

単なるペーパーテストではなく・・・

記述式を導入して、

きちんとした学力を見よう!

「共通テストに記述式を」みたいな見当違いな話を延々と協議した結果、

やっぱり、採点基準の統一が

難しいので、「共通試験への記述導入」は中止・・・

結局中止になりました。

特に小学生〜中学生のお子様には「自由に考える」事と「持っている個性」を大事にして欲しいです。

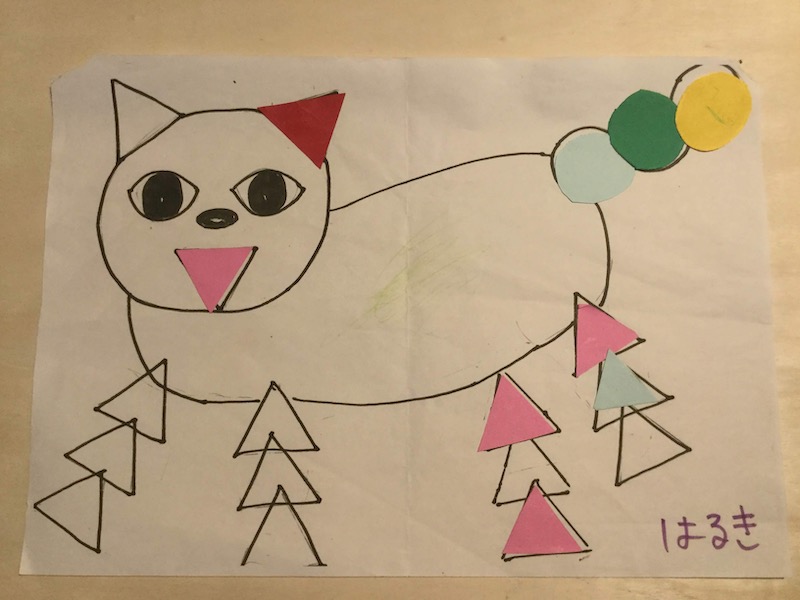

未就学児たちは、結構良い絵を描きます。

算数や理科を学ぶときには、どんどん描いてもらうようにすると良いでしょう。

描くって、

難しいよ・・・

子どもたちは「描く」となると「上手く描かなければ」と考えます。

これこそ、まさに上の「100点を求める」教育の方針そのものでしょう。

日本の教育において、子どもたちは皆「100点を求める」気持ちになります。

僕の絵は

80点くらい?

そもそも、「絵に点数をつける」ことは、とても難しいことです。

ぜひ、絵でも図でも大きく描いてみて「好きに描いてみる」ことをやって欲しいと思います。

次回は下記リンクです。