前回は「楽しく工作しよう 4〜モーターとギヤボックスが連動・遊んで育む創造力・知育玩具・ギアの動きを確認・仕組みを知る姿勢・丁寧に取り組む姿勢・おもちゃ作りと勉強・楽しい工作シリーズ〜」の話でした。

電池ボックス作成:「電線を見る」機会

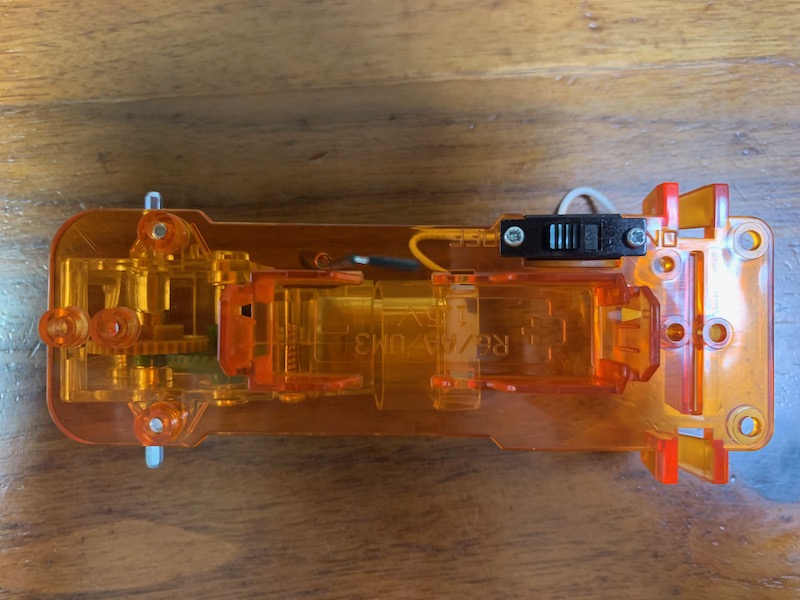

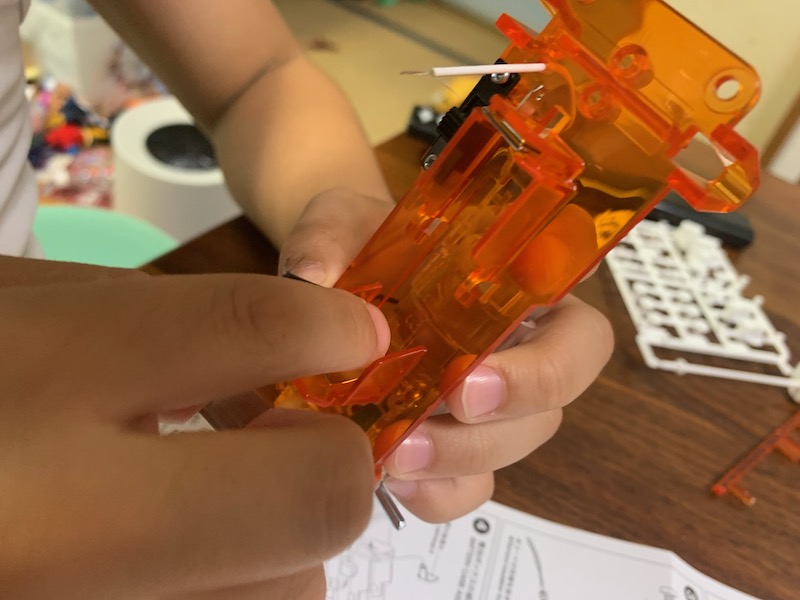

ギヤボックスとモーターを本体につけたので、いよいよ電池ボックスを作ってゆきます。

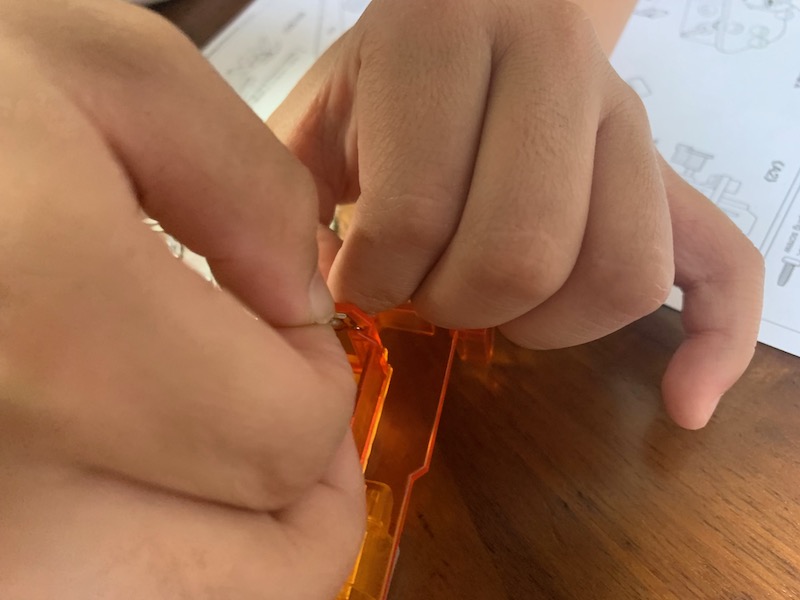

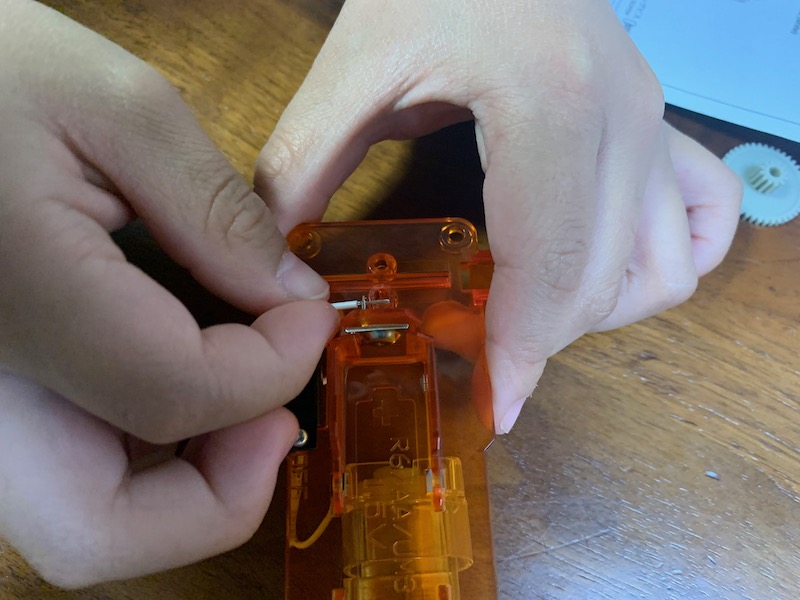

スイッチについている黒と白の導線(電線)があります。

まずは、本体の穴に導線を差し込んで、電池ボックス側に配線を通します。

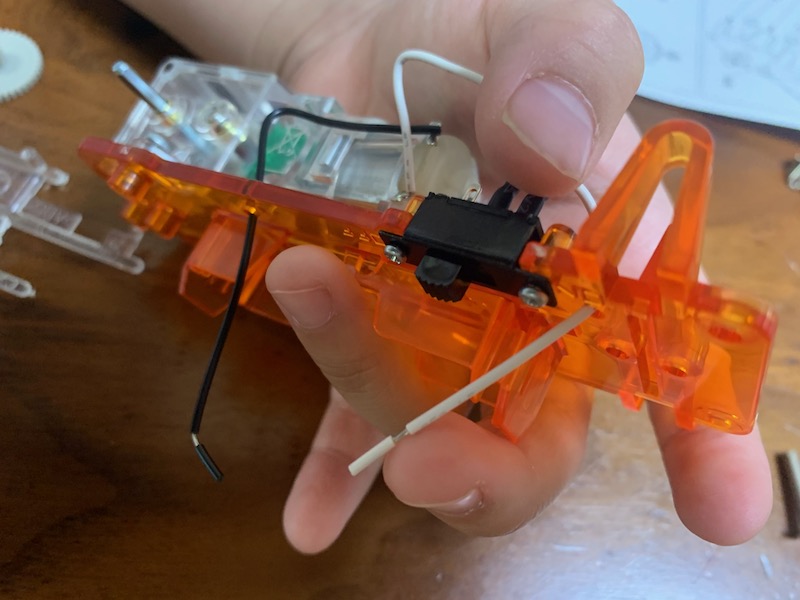

色が分けられているのは、「プラスとマイナスを間違えないように」配慮されていて、分かりやすいです。

導線の先端部分のカバーをとって、電池に接続します。

内野吉貴

内野吉貴この先の部分のカバーを

取ってみて

出来る

かな・・・

カバーの一部が切断れているので、このカバーを取れば、電線が姿を現します。

筆者が小さかった頃も、タミヤのシリーズを作りましたが、

昔は、こういう切れ目が

なかったと思うけど・・・

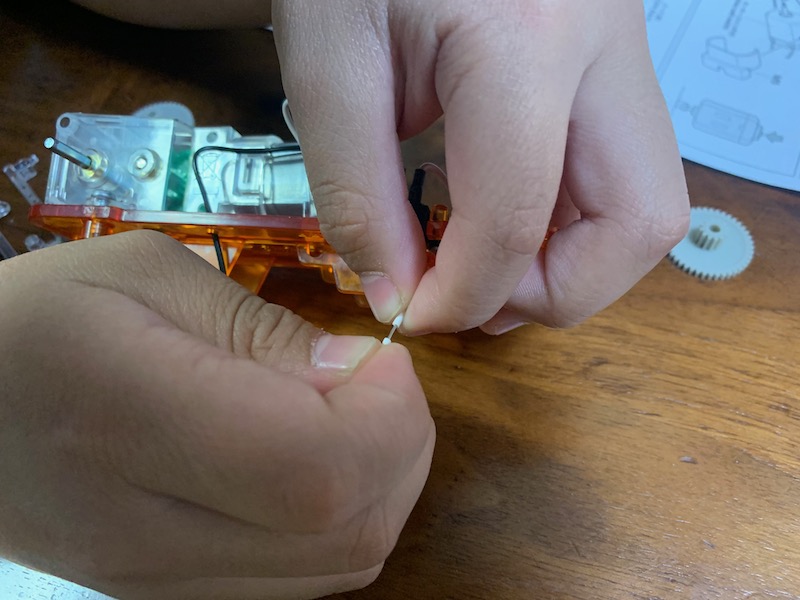

当時は、このような「切れ目」がなかったように思います。

外側のカバーに、ニッパーなどで少し切れ目を入れて、カバーを外すのですが、意外と難しいです。

慣れるまでコツが必要で「全部切ってしまう」ことも多いので、

あっ、間違えちゃって、

線が短くなっちゃった・・・

導線が、どんどん短くなることもありました。

そういう「失敗」もまた経験で、必要なことだと思います。

小さな子どもでも出来るように、切れ目が入れてあるのは「子ども向けプラモデル」として良いです。

あ、

出来た・・・

これが、

電線かな?

電気を使用するもので囲まれている日常生活ですが、なかなか「電線を見る」機会は少ないです。

電線って、

ピカピカして細いんだね。

そうだね。

こちらも外してみて。

金物で電線を留める:プラスとマイナス

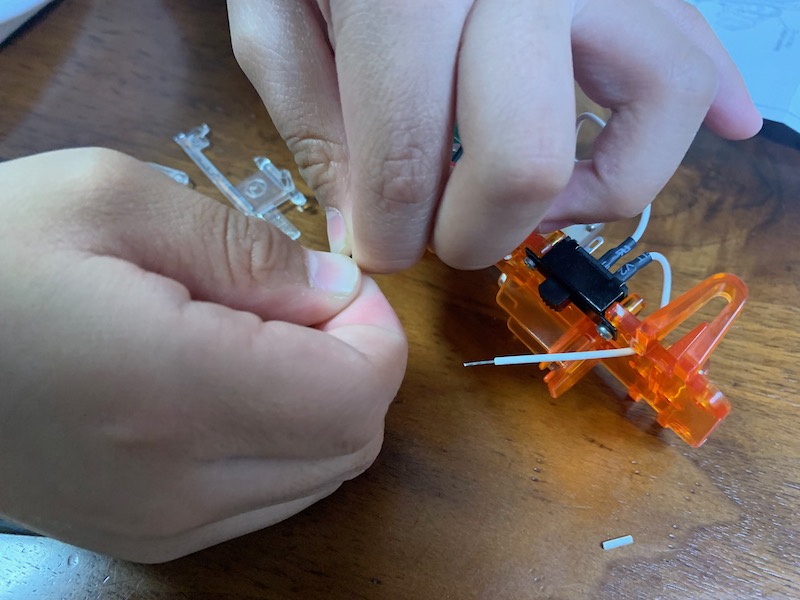

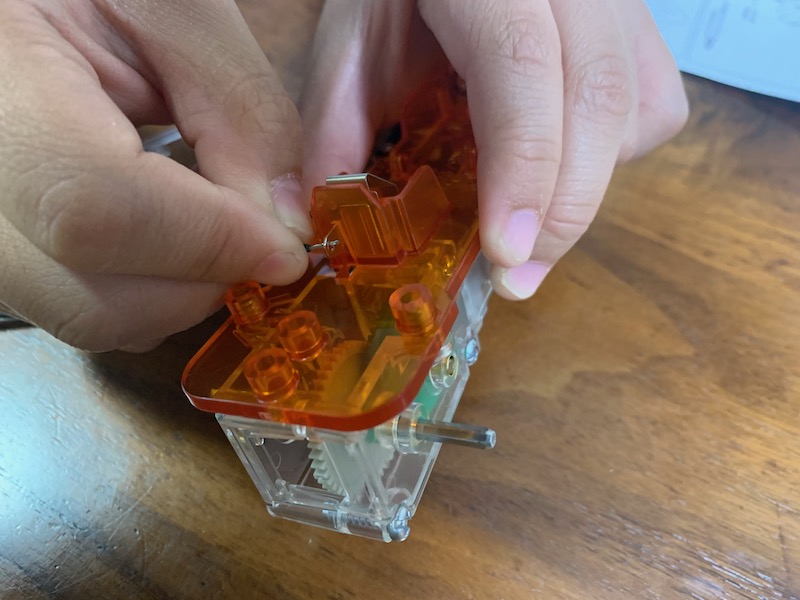

白の導線から電線が出てきて、黒い導線もカバーを外しました。

次に、電池ボックスの金物をつけてゆきます。

金物はプラス、マイナス共に、「導線と接続する金物」と「電池と接触する金物」に分かれています。

それらの金物を設置してゆきます。

基本的な仕組みで、こういうところも「しっかり再現」するところがタミヤの良いところです。

これで

いいの?

まだ、押さえる金物をつけていないので、不安定なので、子どもも少し不安そうです。

大丈夫だよ。

説明書の続きをやってみよう。

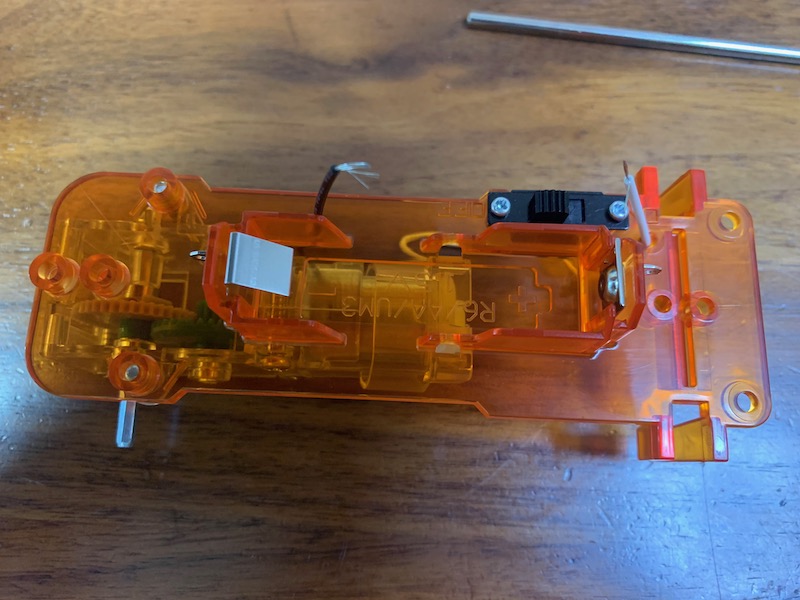

「接続用金物」の前面に「電池のプラス用金物」を差し込んで、止めます。

よしっ、

出来たよ。

上の写真で、右上の電池プラス部分の金物が二重になっています。

次に、マイナス側も同様に作ってゆきます。

ちょっと難しかったけど、

出来たよ。

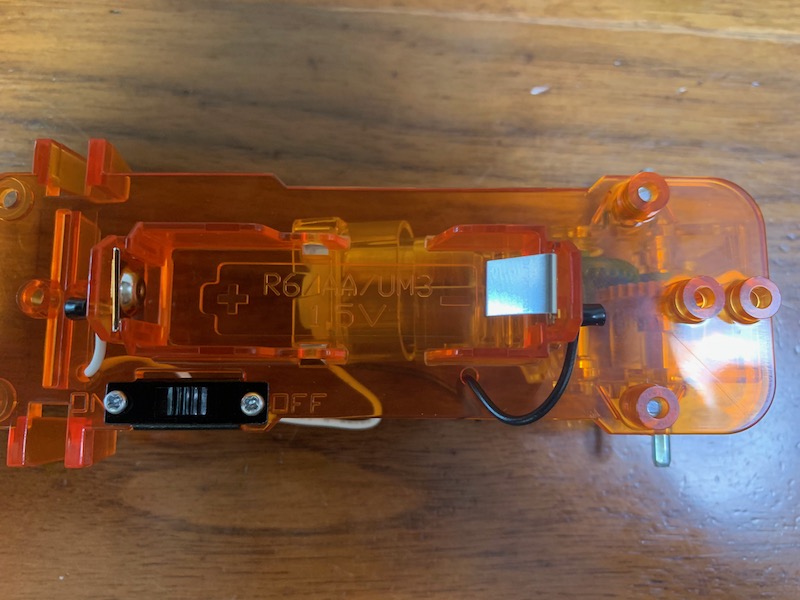

これで、電池ボックスが出来たので、導線を接続します。

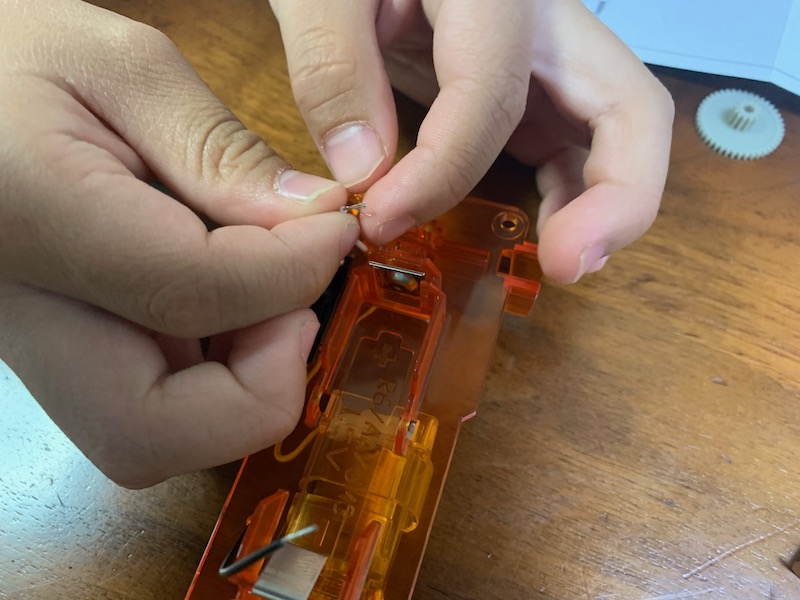

この小さな穴に、

電線を差し込んでみて。

ちょっと

難しそうだけど・・・

直径2mmほどの穴に、細い電線の束を差し込みます。

慎重に電線をスッと差し込んでみます。

出来たよ。

少し難しく、初めての経験ですが、なんとか出来ました。

ここで、電線を金物に、ゴム状のパーツで止めます。

これは、

出来ないよ。

これは、難易度が高いので、筆者がやりました。

基本をしっかり理解してイメージする姿勢

今、このゴムで

止めるから見ていて。

電線をしっかり金物にとめて、電池ボックスとモーターが導線でつながりました。

これで、モーターと

電池がつながったね。

色々なモノを実際に見る・体験することは、非常に大事です。

小学校の理科実験でも、電気・電流などの実験があるでしょう。

実際に体験せず、「電圧=電流 x 抵抗」と言われると、子どもは、

なんだか

つまらない・・・

「身近な電気」がつまらなく感じてしまうかもしれません。

電気・電流を考えるときは、電圧を主体に考えれば良いのです。(上記リンク)

電圧・電流・抵抗の3つが登場するので、「分かりにくい」のが電流です。

さらには、「直列・並列」や「合成抵抗」が出てくるので、多くの子どもは混乱してしまい、

電気や電流って

難しい・・・

「難しい」と感じてしまいます。

このような工作を小さな頃にしておくと、理科で学ぶことが理解しやすくなるでしょう。

受験生は、このような工作をする時間はないでしょうから、イメージすると良いです。

そして、身の回りの電気製品を見て、

コンセントから電圧がかかって、

電流が流れるんだ・・・

「電流が流れる」現象をイメージしてみましょう。

電気、ばね・てこなどは、基本をしっかり理解して、イメージする姿勢が大事です。

そのように「しっかり理解」すれば、応用問題でも出来るようになります。

様々な問題で、文章題で電池・電球・コンデンサーなどが登場して「アレンジされて」います。

基本が理解できていれば、どのような「アレンジ」にも対応できるようになるでしょう。

次回は下記リンクです。