前回は「動くプラモデルを作る体験 2〜動きを楽しむ姿勢・ピョンピョン飛ぶのを実体験・同じモーター・違うギア・違う部分と似ている部分・「正しい」か「正しくない」かは別〜」の話でした。

楽しく工作しよう:創造力を伸ばす・楽しい工作シリーズ

タミヤの楽しい工作シリーズを、子どもと作った話をご紹介します。

同シリーズをご紹介した際には、筆者が全て作成して、子どもには遊んでもらいました。

子どもが小学校2年生になったので、

内野吉貴

内野吉貴2年生が作るのは、

難しいかもしれない・・・

こう思いつつ、

これ、

作ってみたい?

子どもに問いかけてみました。

これで、子どもが乗り気でなかったら、来年にしようと思いましたが、

うん。

作ってみたい。

意外と、子どもはやる気満々でした。

では、

作ってみようか。

早速作成することにしました。

タミヤの「楽しい工作シリーズ」は、ゾイドよりも難しい傾向があります。

「出来なくても良い」気持ちで、子どもに作ってもらうことにしました。

まずは「出来る!」と思う:パーツを整理

ゾイドをいくつか作成したので、プラモデルを作ることに自信が出来たのかもしれません。

上手くゆかないこともありましたが、「自信をもつ」ことは大事です。

「出来る!」と考えずに、「出来てしまった」ことは意外と少ないからです。

まずは「出来る!」と思うことが大事です。

どういうプラモデル作るのか、

よく見てみよう。

うん。

どんな感じかな?

「対象年齢は10歳」なので、8歳では少し早いかもしれません。

面白そう

だね。

出来ないところは、

一緒に作ろう。

「対象年齢より早い」ですが、「早期教育のため」とは考えていないのが実情です。

「何かを作る」のが筆者が好きなので、

子どもと

一緒に作ってみたい・・・

「子どもと一緒に」と考えているのが最も大きな理由です。

説明書を

読んでみよう。

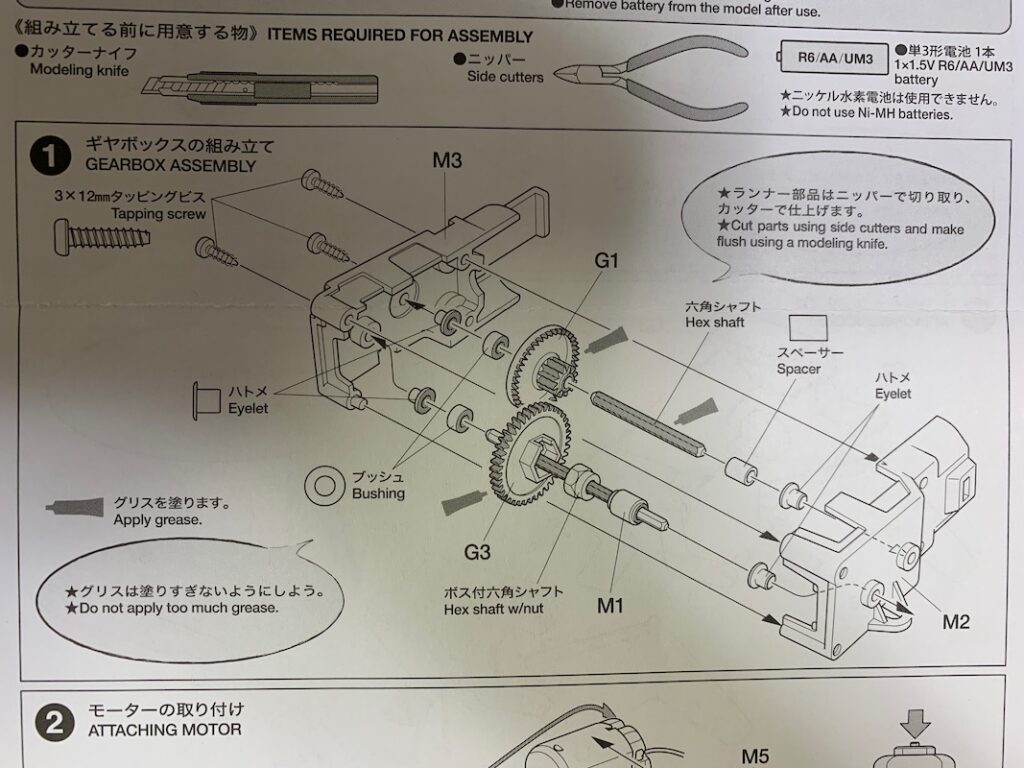

タミヤの工作シリーズで非常に良い点は、「ギヤボックスやスイッチボックスを作成する」ことです。

これらのボックスは、動力の原動力であり、これらを作ると仕組みが良く分かります。

ゾイドのモーター部分も、もう少し「子どもが作る余地」があると面白いです。

タミヤは、これらの「工作するおもちゃ」と方向性が異なります。

タミヤは「おもちゃ」という位置付けではなく「半教材」なので、こういう姿勢なのでしょう。

複雑なギヤボックスで、いくつかのギヤが複雑に関わってゆくのが、よく分かります。

ちょっと

難しそう・・・

ちょっと小学校2年生には早く、4年生くらいがちょうど良さそうです。

パーツを

整理して置いてみよう。

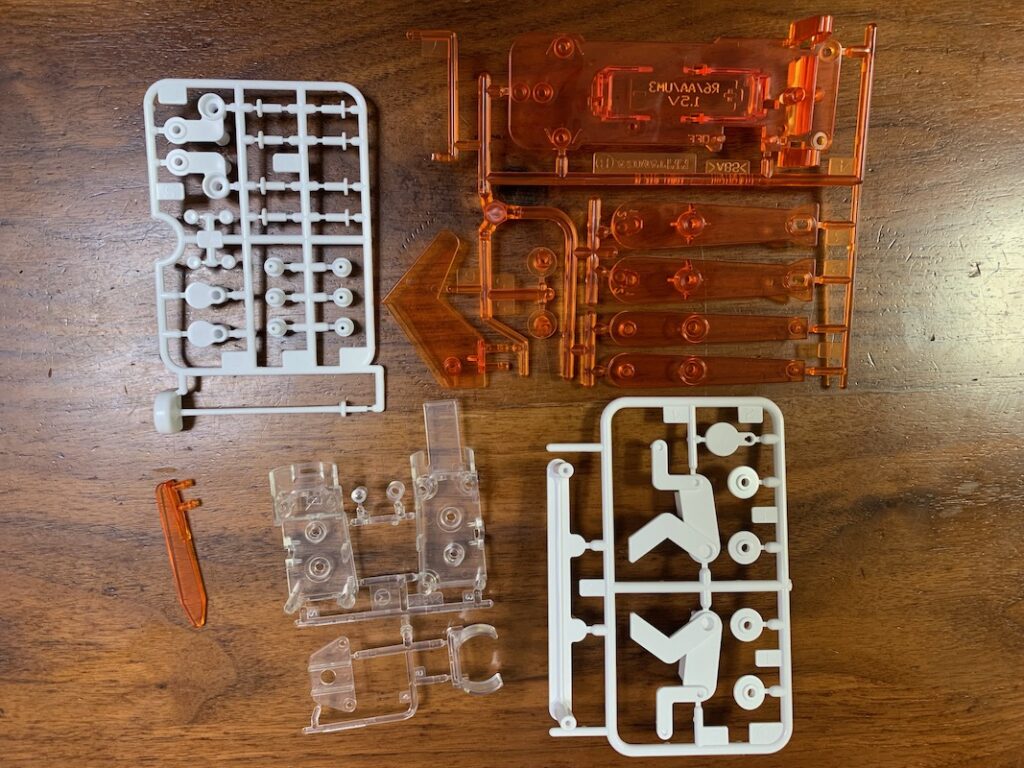

プラモデル部分のパーツです。

これは、

作れそうだよ。

ガンダムや軍艦を作り、たくさんのプラモデルを作ってきた子ども。(上記リンク)

特に軍艦の細かなパーツにも見慣れ、たくさんのパーツがあっても大丈夫そうです。

パーツを接着した、はめるだけのプラモデルと異なり、工作シリーズは難易度が高い面があります。

「出来そう」と思うこともまた、大事なので出来るところまでやってもらいます。

パーツの役割を理解:パーツをよく見て観察する

うわっ。

小さいネジだね・・・

これらのパーツが、楽しい工作シリーズの心臓部です。

直径2~3mmのネジや、ハトメ(上の写真で、右下の金色のパーツ)があります。

これは

モーターだね。

大人が見ても「うわっ」と思ってしまうくらい、小さなパーツがたくさん並びます。

これ、

作れるかな?

一緒に

作ってみよう。

ネジやハトメを袋から取り出して、一箇所に集めます。

あっ、

落ちたよ。

回転しやすいので、机から落ちてしまうこともあります。

大事なパーツがなくなると、途中で作れなくなる可能性があるので、

小さなパーツは、

ここにまとめておこう。

机の一角か、プラモデルが入っていた箱に、これらのパーツは入れておきます。

このパーツで、

ギヤボックスを作るよ。

うん。

出来るかな。

小学校2年生には、ハードルが少し高いので、

出来ないところは、

パパが作るね。

とりあえず作ってみます。

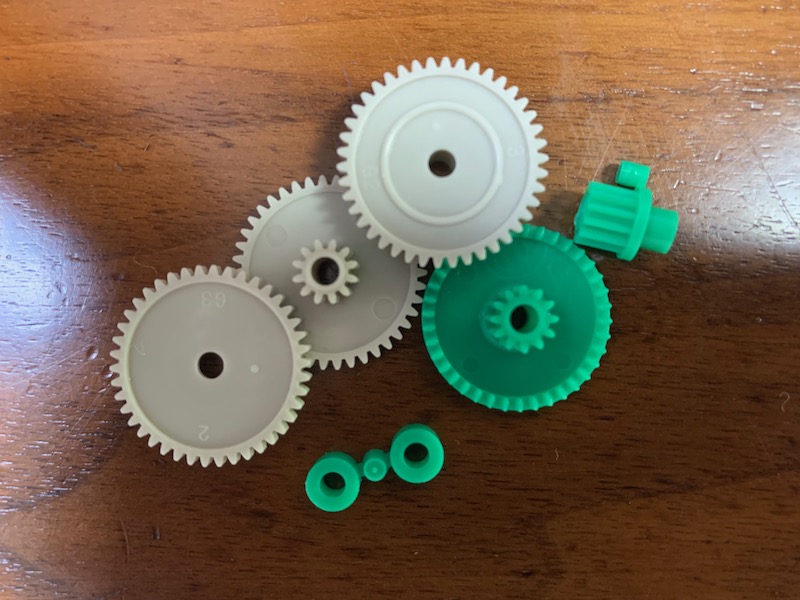

ギヤを

見てみよう。

このギザギザのところで、

ギヤ同士がつながるんだよ。

うん。

上のギヤを机の上で並べて、繋げて回してみせると、ギヤが回ります。

面白いね。

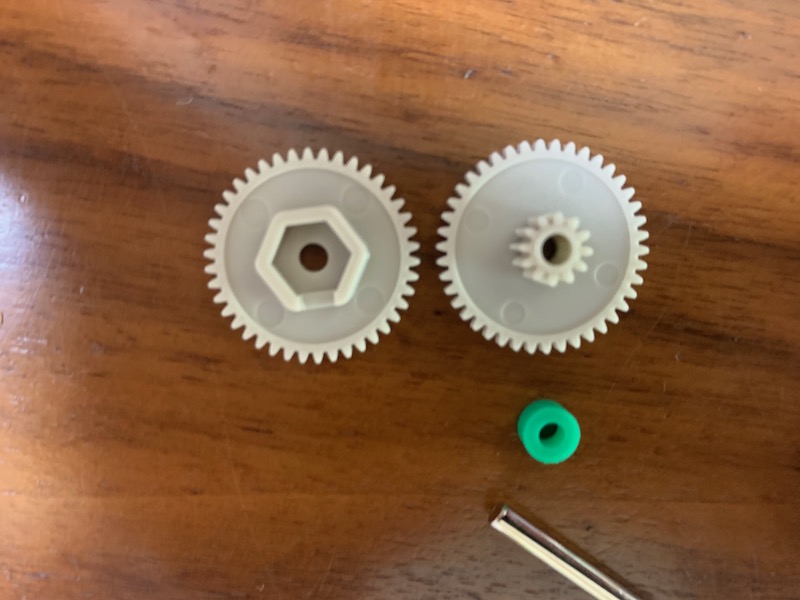

同じ色で、似ているけど、

この二つのギヤは違うね。

どこが違うと

思う?

う〜んと。

ここがちょっと違うかな・・・

外側のギヤは同じですが、内側の部分が左側は六角形で、右は小さなギヤになっています。

これで準備ができました。

こういう複雑でたくさんのパーツがあるプラモデル・工作は、パーツをよく見て観察することが大事です。

それによって、

このパーツは、

こういうことかな。

子どもなりに、パーツの役割を理解するでしょう。

そして、作り始めたら似ているギヤなどのパーツがありますが、事前によく見ておくと、

これは、

このギヤだ。

色々気づく可能性が高くなります。

「似ているけど、違うパーツが違う役割を持つ」ことは、理科では大事なことだと思います。

小学校高学年で習い、「難しい」と多くの子どもが感じる電気・電流・回路の問題。(上記リンク)

「一番大事なのは電圧」と理解して、一つずつ考えてゆけば、難しい問題も必ず出来るようになります。

プラモデルよりもさらに、「一つずつ着実に」が大事な工作シリーズ。

次回は下記リンクです。