前回は「しっかり習得する姿勢〜学んだこと・出来ることを明確に意識・算数・数学を学ぶ目標と手段・自分で「やったことをまとめる」ノート・コピー用紙〜」の話でした。

算数の問題集への効率的取り組み方

「問題集をたくさんやる」ではなく、「一題一題しっかりと理解する」ことが大事です。

男子小学生

男子小学生でも、塾の宿題も、

たくさんあるよ。

本屋さんで

買った問題集もあるし・・・

中学受験の算数の学力を上げるためには、月刊誌「中学への算数」がベストです。

月刊誌だけでも、膨大な問題数があり、増刊号も含めると非常に多くの問題があります。

それらの問題を「やればやるほど学力が上がる」気がします。

だって、

そうじゃないの?

たくさんやれば、

解法のパターンが沢山身につくと思うけど・・・

「解法のパターンを沢山身につける」学び方も、一つの学び方です。

一方で、それを目指すと「沢山問題を解く」ことばかりに意識が向いてしまいます。

本来の目的である「学力を上げること」ではなく、

これも

やらなきゃ・・・

あれも

やらなきゃ・・・

このように焦ってしまうことがあります。

そして、「問題をたくさんやること」が目的になってしまいます。

大事なことは「学力を上げること」であることを、もう一度意識しましょう。

・(第一)志望校に合格する学力をみにつける

・志望校の合格点を獲得する

・出来れば得点源にする

・問題集・参考書をたくさんやる

問題を「たくさん・全部解く」ではなく「選んで解く」姿勢

自分が好きな算数の問題集は、全部ではなく「問題を選んで取り組む」のが一番良いでしょう。

選ぶのは難しいですが、自分なりでも、お父さん・お母さんと相談するのも良いでしょう。

家庭教師がいる場合は、家庭教師の方に

僕は、どこをどのくらい

やったら良いでしょうか?

相談するのが良いでしょう。

僕は「自分が家庭教師に教わった」経験はないですが、家庭教師をしたことがあります。

家庭教師の大事なことは、「子ども一人ひとりの個性を把握している」ことです。

この子は、〜の分野が

少し弱いから・・・

この辺りの問題をしっかり

理解してもらうと、良いだろうな・・・

プロの家庭教師は、子どもの「得意・不得意科目・分野」をしっかり把握しています。

子どもの学力や個性に応じて、「その子だけの勉強法」を提示してくれるでしょう。

この点が、家庭教師が非常に効果的である面だと考えます。

私、家庭教師は

いないから・・・

自分で問題を選ぶのは、

難しいけど・・・

僕も、いないから

「自分で選ぶ」のは難しいよ。

あまり難しく考えずに、自分なりに選んでみましょう。

実は、「自分を一番知っているのは、自分」なのです。

小学生は「客観的に自分を見る」ことは難しいですが、「気になる」問題をやってみましょう。

自分が「解けそう」な問題よりも、チラッと問題を見てみて、

これは

どうやるのかな?

少し悩みそうな問題をやってみましょう。

チラッと見て、

これは出来そうだな、

解けそうだな・・・

このように「出来そう」と思う問題は、特に算数では、やらなくても良いでしょう。

志望校の過去問をどんどん解いてみる姿勢

そして、過去問もどんどんやってみましょう。

過去問をやるのは「志望校の問題がどの程度出来るか、学力を測る」ではありません。

第一・第二志望校の過去問は、「最も大事な問題集」です。

過去問を解く時期によりますが、過去問が「スラスラ解けるはずがない」と考えましょう。

「スラスラ解ける」場合、もう勉強しなくても良いかもしれません。

大抵の方にとって、「高いハードル」である第一・第二志望校の過去問。

やってみて解けない時は、

解けない・・・

僕の学力は、まだまだだ・・・

などとガッカリする必要は、全くありません。

「出来なくて当然!」くらいの気持ちで、

よし!

しっかり学んで、考え方を身につけよう!

このように「過去問から学ぶ」姿勢で学びましょう。

算数(数学)や理科は、きちんとノートに書かなくても、良いでしょう。

早期に過去問に取り組む話を、上記リンクでご紹介しています。

コピー用紙でもなんでも「どんどん描いて、書いてみる」ようにしましょう、

そして、「考え方を習得する」ようにしましょう。

小学生にとっては、「コピー用紙に書く」よりも「ノートに書く」方がやりやすいでしょう。

その際は、きれいに描くのではなく「落書き帳」のように自由に描いてみましょう。

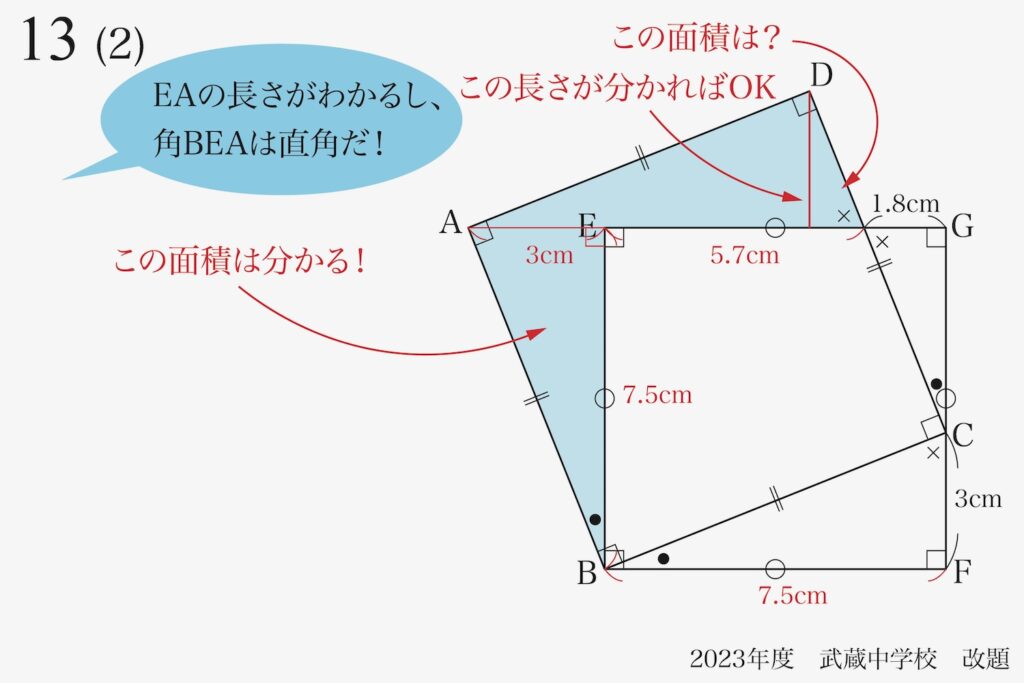

算数の図形問題なら、ポイントとなった補助線を赤線で引いて、

これが

大事!

このように、ノートに書いてみましょう。

場合によっては、参考書や問題集に「自分なりのポイント」をマークすると良いでしょう。

すると、それらの参考書・問題集は「自分だけの参考書・問題集」になるでしょう。

動く点のように「移動する」問題だったら、移動する状況をしっかり描きましょう。

図形問題を描いて理解して、学力アップする話を上記リンクでご紹介しています。

大事なことは、目で読んで「分かったつもりになる」のではなく、「しっかり理解する」ことです。

一題ずつ、しっかりやってみましょう。

すると、少しずつ「目に見える形」で学力が上がるでしょう。

次回は上記リンクです。