前回は「歴史・地理の記述問題の考え方・解答例と対策〜前座の選択肢問題より本題である後の記述問題を重視・学校制度と軍隊・自衛隊のイメージ模範解答と記述・真似て書く練習〜」の話でした。

記述問題が「書けない」から「書ける」へ:前の問は後の問のヒント

小問に分かれる算数では、前の問が「後の問のヒント」になっていること多いです。

算数の問題で「前の問題がヒント」の例を、上記リンクでご紹介しています。

これは、中学受験に限らず大学受験の数学でも、よく見受けられることです。

出題者が、

出題者

出題者この問題は、

ちょっとハードル高いかな・・・

「少し難しいかな」と考えた時、

ヒントを

出してあげよう。

「ヒントを出すこと」を考えます。

これならば、「本当に聞きたい最後の問題」を

解ける人が増えるかな・・・

出題者には様々な狙いがあります。

「ある程度の点差がつかなければ困る」試験・テスト。

出題した結果、「ほとんど全員が出来なかった・出来が悪かった」のでは、

これでは、有意な点数差が

つかない・・・

出題者は困ってしまいます。

問いを分けて、少しずつハードルを上げてゆき、それによって、

問を分けると、

点差がつきやすい。

「適度な点差をつけたい」と考えます。

試験では、ある程度「有意の点差が開いてくれる」方が、採点者側から見ると良いのです。

記述式出題校では、「少しずつハードルを上げてゆき、最後に聞きたいこと」となる形式が多いです。

イメージして考える:奥様とキュリー夫人

そこで、記述式問題に取り組む時は、「イメージして、よく考える」ことがより大事になります。

その「考えたこと」を意識しながら、次に進むと良いでしょう。

問4に進みましょう。

戦前、「女性の進路が大きく制限されていた」話です。

幕末から明治の日本人女性の進学に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

これは、欧米でもその傾向があり、あのキュリー夫人も進学に苦労をしました。

能力ならば、自信が

あるのだけど・・・

ここから、先に

進学するところがない・・・

日本より「遥かに進んでいた欧州」においてすら、「女性の学びの道」は閉ざされていました。

戦前の日本では、キュリー夫人の時代の欧州よりも遥かに「女性に進学の機会が少なかった」のです。

日本では特に「女性は家を守る存在」という概念が強かったのです。

江戸時代には江戸城で「大奥」という存在があり、「女性は奥(中)を支配」という感覚がありました。

「江戸城の将軍周辺の女性軍団」が存在し、大きな力を持ちました。

その感覚が続き、現在でも、妻のことを「奥様」と呼びます。

僕たちも大人になって、相応の年齢になると、友人の妻に対しては、

ああ、最近

奥さん、元気?

みたいに話します。

少し丁寧になると、

ああ、最近

奥様は、お元気にしてる?

このように「奥さん」ではなく「奥様」ということもあります。。

「奥様」というと、「様」がついている分「丁寧な印象」があり、使いやすい日本語です。

丁寧な印象もある一方で、「奥」は文字通り「奥」であり、「果たして現代社会に適切か」は微妙です。

意味は「奥(家の中)の方」であり、まだこの感覚が強い日本です。

戦前の時代と女性の社会的役割:自分の考え方を大事に

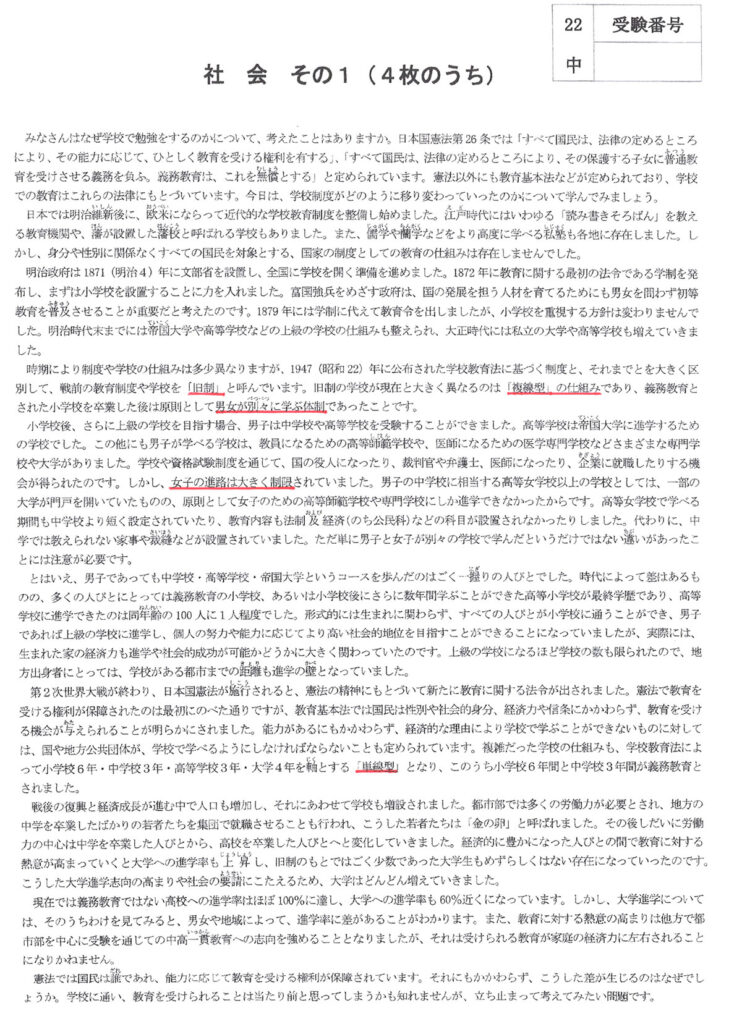

問題では「戦前、女性はどのような社会的役割を求めれていたか」です。

戦前というのは、現代とは「全然違う」時代です。

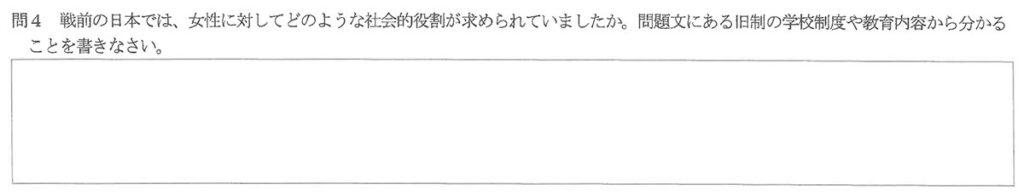

軍服を着た軍人が「国家を守る立場」として、極めて高い社会立場を持っていました。

「軍人こそが最高」だった時代であり、軍国主義であった日本は、特にその傾向が強かったのでした。

現代日本では、少なくとも「言論の自由」があります。

戦前の日本は、「言論の自由は全くない」時代でした。

一方で、満州事変(1931年)頃から陸軍中心に「軍部の体制」が強化されました。

憲兵隊・特高(特別高等警察)が周辺をウロウロして、言論統制する中、

おい!

なんだ、これは!

ちょっと

来てもらおうか!

「反政府的」なことを言おうものなら、「即連行」が日常茶飯事でした。

さらに「政府的に強く反抗すること」を話したら、

おい!

お前は逮捕だ!

「即逮捕」という時代でした。

すごく

怖い時代だね・・・

そんな時代、

イメージできないけど・・・

問題文には「代わりに、中学では教えられない家事や裁縫などが設置されていました」とあります。

問題文をヒントにして、歴史で学んだことを頭に思い浮かべて、イメージしましょう。

・家を守って(支えて)、子を育てる母親としての役目

・夫を支える役目

・家事・裁縫などがしっかり出来ること

「家を守って(支えて)、子を育てる母親としての役目。夫を支える役目。」が最も大事なポイントです。

そして、その具体的例として、「家事・裁縫などがしっかり出来ること」です。

前半が最も大事で、後半の「家事〜」は問題文に書いてあることなので、書かなくても良いでしょう。

男子と比較して進路が限定されていた女子は就学期間も短く、家事や裁縫などの教科を学び、外で活動する夫を支える役目、家を守って子を育てる母親としての役目が求められていた。

国語では、

「書いてあることを抜き出す」ことも大事だけど・・・

国語の読解力等で、「書いてあることを適切に理解して、抜き出す」考え方があります。

そして、その「抜き出す」ことに対して○となります。

じゃあ、問題文に書いてあることは

「書いた方が良い」のでは?

これに関しては、学校の採点者の判断によります。

採点者によっては、問題文からの「抜き出し」に対して、

よし!

問題文をよく理解している!

「良い」と考える教員・教師もいます。

あるいは「抜き出し」に対して、

聞きたいのは、「あなたの考えること」であって

「抜き出し」ではない・・・

問題文の「抜き出し」には、

良い点は与えられない・・・

「あまり良くない」と考える教員・教師もいます。

これは、各学校の校風・教育理念・カラーによりますが、武蔵中は明確に後者です。

武蔵中は「知っていること」や「書いてあることの理解力」に対しては、

そういう能力は、

大して興味がない・・・

あなたが、

「何を感じて、何を考えたか」を聞きたい!

「あなたの考えを聞きたい」という思考性です。

麻布中も似た面があるかもしれません。

武蔵中などの校風の学校を受験する方は、「抜き出し」などにこだわらないようにしましょう。

出題者が「何を感じて、何を考えたか」を尋ねている以上、答えるべきことは、

僕が

「何を感じて、何を考えたか」だね!

「自分の考え・感じたこと」をハッキリ書くようにしましょう。

「抜き出し」を「理解力と考えて是とする」校風の学校を受験する方は、

私が理解していることを

「抜き出して」書くようにしよう!

「しっかり抜き出す」姿勢が良いでしょう。

これらは「良し悪し」ではなく、単なる「校風・教育理念・カラーの違い」と考えます。

次回は下記リンクです。