前回は「合格する記述の書き方〜大事なポイントをしっかり説明・秀吉の大飛躍と朝鮮侵攻・「中国の冊封体制とアジアの秩序」への大挑戦〜」の話でした。

海外の視点で「超異常」だった鎖国

hs09MSS1990_25ts

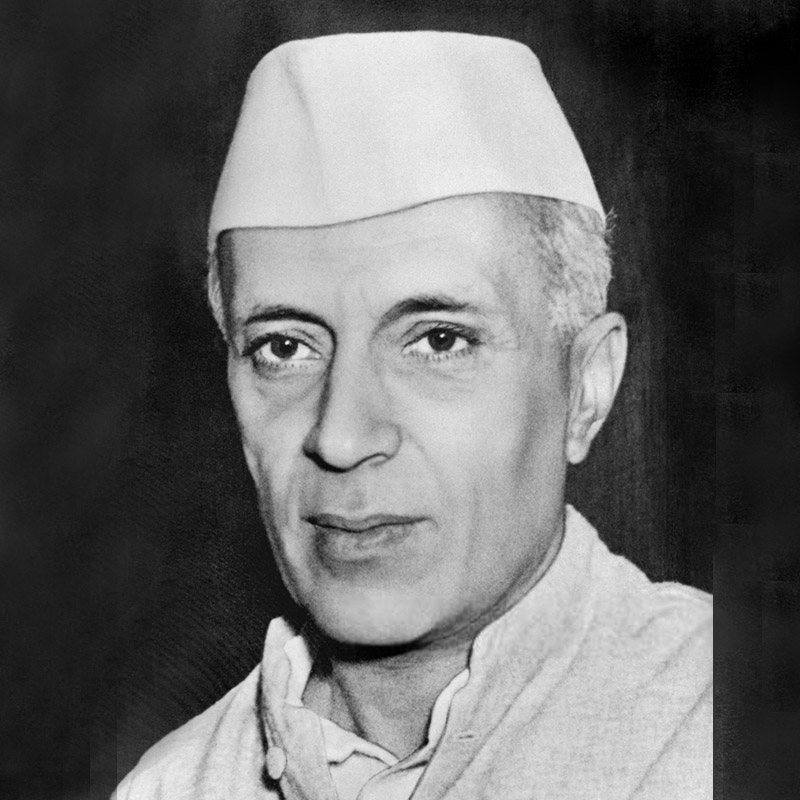

Aに続いて、インド初代首相ネルーの「本心の吐露」が続き、Bへと入ります。

ネルー

ネルー200年以上、日本は

世界と国交を断絶した・・・

この鎖国は

まことに異常な現象で・・・

日本史を学んで「鎖国」を知ると、確かに日本人の視点から見ても「かなり意外」と感じます。

それが、外国の方から見れば「まことに異常な現象」と表現されている点が、興味深いです。

ひとり孤立することは

危険なことだ。

国家の外交関係を考えたとき、確かにネルーのいう通り、「孤立は危険以外の何ものでもない」でしょう。

Aと比較すると、佳境に入るBは少し分量が多く、読むのが大変です。

AとBをまとめて

聞きたいが、分割した方が読みやすいだろう・・・

そして、最初のAを短めにすれば、

問題に入りやすいだろう・・・

A,Bに分割して、最初のAを短くしているのは、出題者の配慮と考えます。

問題によっては、「A+Bが一気に出題される」こともあるかもしれません。

受験生の皆さんは、「AとBに分割」または「A+Bまとめて」どちらも対応できるようにしましょう。

・出題文は二度読んで、しっかり理解

・気になる点・単語はアンダーラインや「丸で囲う」

問題文を二度読みながら、自分なりに理解して、解釈する姿勢が大事です。

長崎の出島に「海外との接点を限った」徳川幕府の鎖国という「異常な」政策。

鎖国に関する、選択問題の話を上記リンクでご紹介しています。

いかなる国にも

別の例を求めることは出来ない・・・

いわば、ネルーは、

この超異常な現象が200年以上

続いたのは、世界で日本だけ!

と驚愕の視線で、当時から見ても「過去の日本」を分析します。

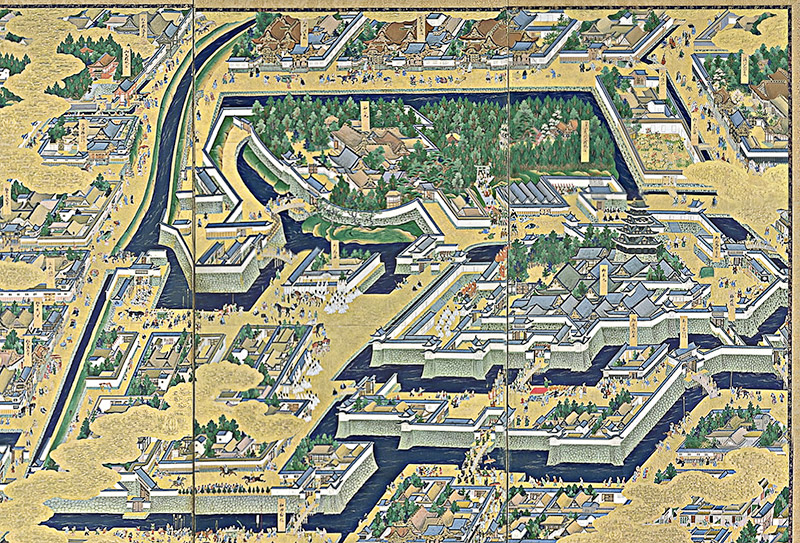

ただ一つではなかった外国への窓口:江戸期の四つの「外国との窓口」

「長崎のみがただ一つの窓口」と表現される鎖国政策ですが、実は他にも「窓口」がありました。

1.長崎・出島:徳川幕府の公式窓口(オランダ・中国)

2.対馬・宗氏:徳川幕府が公認・間接的関与(朝鮮)

3.蝦夷・松前氏:徳川幕府が半公認・間接的関与(蝦夷及びアイヌ)

4.薩摩・島津氏:徳川幕府は非公認・事実上黙認(琉球・中国・東南アジア)

実は、当時の日本は「孤立」ではなく、上の4つの窓口がありました。

これらの中で、中学受験生は1,2の「出島と対馬」は知っていた方が良いでしょう。

出島は徳川幕府が公認した対外最高機関であり、対馬もまた幕府公認であったと思われます。

半公認・非公認の3,4の「窓口」もまた、当時の日本にとって、非常に大事な窓口でした。

徳川幕府のある江戸は「日本の中心」ではなく、江戸時代も「日本の中心」は京でした。

江戸時代は「天皇の実権」が曖昧でした。

天皇の権限・実権が限定的であったとはいえ、天皇と将軍では比較にならない立場でした。

日本を握っていた徳川将軍でしたが、将軍より遥かに上であり「雲の上の存在」だったのが天皇でした。

「蝦夷と薩摩」は、ちょうど当時の日本の国家像の「北の端と南の端」にあたりました。

当時、蝦夷は日本の領土ではなく、アイヌの方々が有していました。

松前氏は蝦夷の端・現在の函館周辺を占領し、アイヌの方々と交易していました。

幕府に比較的従順だった松前氏に対して、幕府は公認とまでいかなくても「半公認していた」状況でした。

「書きにくい」記述が得意になるコツ:歴史への理解と解釈

幕末、米国・英国・フランスなどから、大勢の方が来て交渉が持たれました。

実は、日本と最初に交渉を求めたのは、ロシアでした。

現代日本において、日本が西側・欧米陣営にいるために、「米英仏中心の歴史」の視点になっています。

ロシアからはラクスマンなどがやってきて、俄に日本周辺が賑やかになってきました。

そこで、徳川幕府は、

蝦夷を松前藩に任せて

置くわけにはいかないな・・・

蝦夷は、幕府の直轄領として、

北方のロシアに対応しなければ!

蝦夷周辺は、幕末に幕府直轄領となりました。

「4.薩摩」の対外窓口は徳川幕府の「完全非公認」であり、ある意味で「違法行為」でした。

どうやら、琉球を支配下にした

薩摩が、中国やアジアと接触しているらしいが・・・

時の日本政府であった徳川幕府は、薩摩が「無断で海外と接触している」のをしっかり感じとりました。

ただ、「南の端」で遠く、薩摩の異常な藩風と反抗的姿勢から、

その証拠が把握できないし、薩摩に

物申しても「シラを切る」だろうな・・・

仕方なく「黙認せざるを得なかった」のが幕府の本音でした。

この「鎖国の中、四つの海外との窓口の一つ」を非公式ながら握っていた薩摩。

徳川を

ぶっ潰すごわす!

そろそろ、徳川の時代は

終わりだ!

薩摩が次の時代の主役となるのは、「ある意味必然だった」かもしれません。

「国内の平和、長期の内戦の痛手を

いやした」とは、どのようなことですか?

これは、概ね平和で文化が成熟していった江戸時代を指します。

江戸時代が200年以上の長期であり、「平和の中で痛手をいやした」は様々な解釈ができます。

文化文政の(化政文化)

様々な繁栄かな・・・

確かに、アジアやヨーロッパと

比較すると、戦いは少なかったかも・・・

これは、様々な視点から書けるので、一例として書いてみましょう。

「様々な視点」だと「書きにくい」と思うかもしれません。

こういう「解答が様々考えられる記述」に慣れて、逆に「自分の思う通りに書こう」と考えましょう。

A.江戸時代初期に島原の乱が起こった以降は、大規模な内戦がなく平和が続き、江戸を中心とする文化が成熟してゆき、人口も増えたこと。(最も良い例:「平和」と「いやした」内容が説明されている)

B.大塩平八郎の乱など小規模な戦いはあったものの、大きな内戦はなく平和な時代で、化政文化などの町人文化が発展し、浮世絵や歌舞伎など日本独自の文芸が栄えたこと。(最も良い例:町人や民間の成熟の説明)

C.江戸時代は大きな内戦が全くなく、徳川幕府のよる幕藩体制が平和をもたらし、町人から大名に至るまで戦争を意識することが少なく、文化の成熟に至ったこと。(良い例:平和の根幹である幕藩体制の説明がある)

D.江戸時代に平和が続き、様々な日本的文化が栄えたこと。(やや悪い例:抽象的で説明不足)

E.大規模な内戦がなく平和が続いて、皆が楽しく過ごした時代だったこと。(悪い例:説明が簡潔すぎ、江戸時代ならではの現象の説明がない)

これ以外にも、「比較的平和が続いた江戸時代」に対する様々解釈が可能です。

良い例を少し簡潔にしてみましょう。

A.島原の乱が起こった以降は大規模な内戦がなく平和で、江戸中心の文化が成熟し、人口も増えたこと。(最も良い例:「平和」と文化の成熟の表現)

B.大きな内戦はなく平和な時代で、化政文化などの町人文化が発展し、浮世絵などの文芸が栄えたこと。(最も良い例:町人文化と浮世絵などの具体例)

C.幕藩体制が平和をもたらし、町人から大名に至るまで概ね平和で文化の成熟に至ったこと。(良い例:平和の根幹=幕藩体制と「文化の成熟」の表現)

「書きにくい」と思ったら、「自分なりに考えて書く」ようにしてみましょう。

次回は上記リンクです。