前回は「図形の性質を理解と解き方〜直角二等辺三角形の性質・正方形と直角二等辺三角形・図形の性質と最大・最小の面積・問題11(3)(4)(5)〜」の話でした。

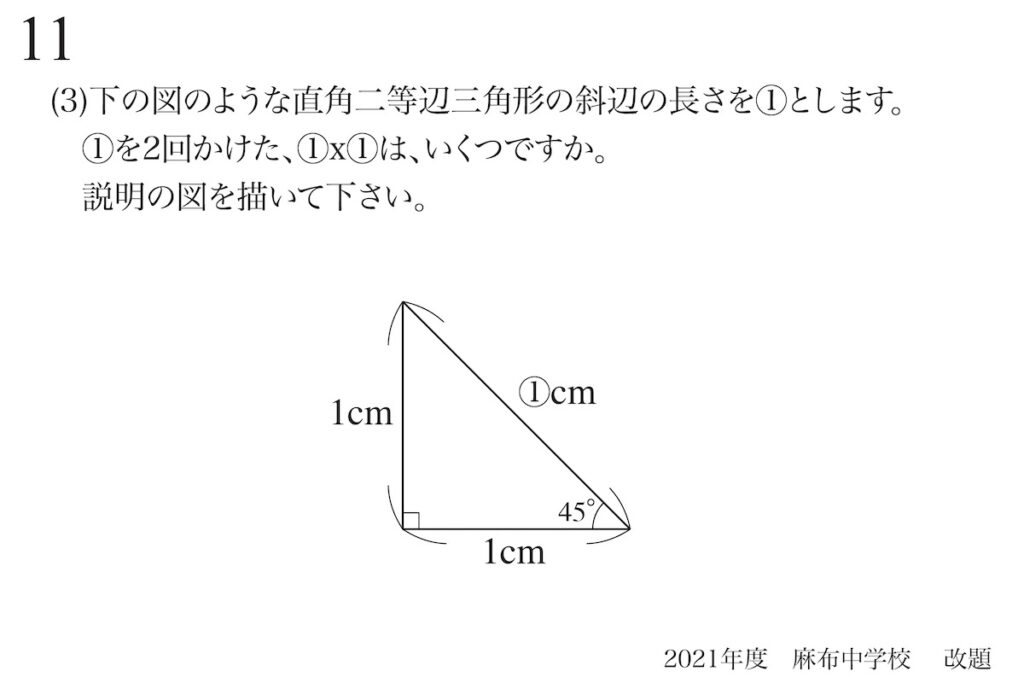

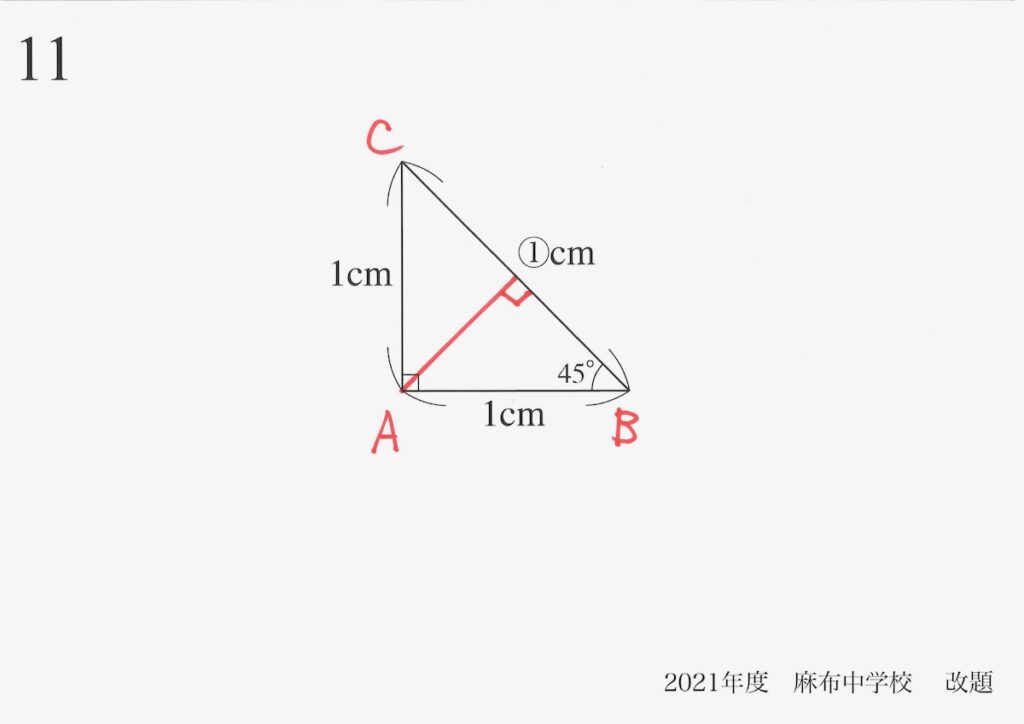

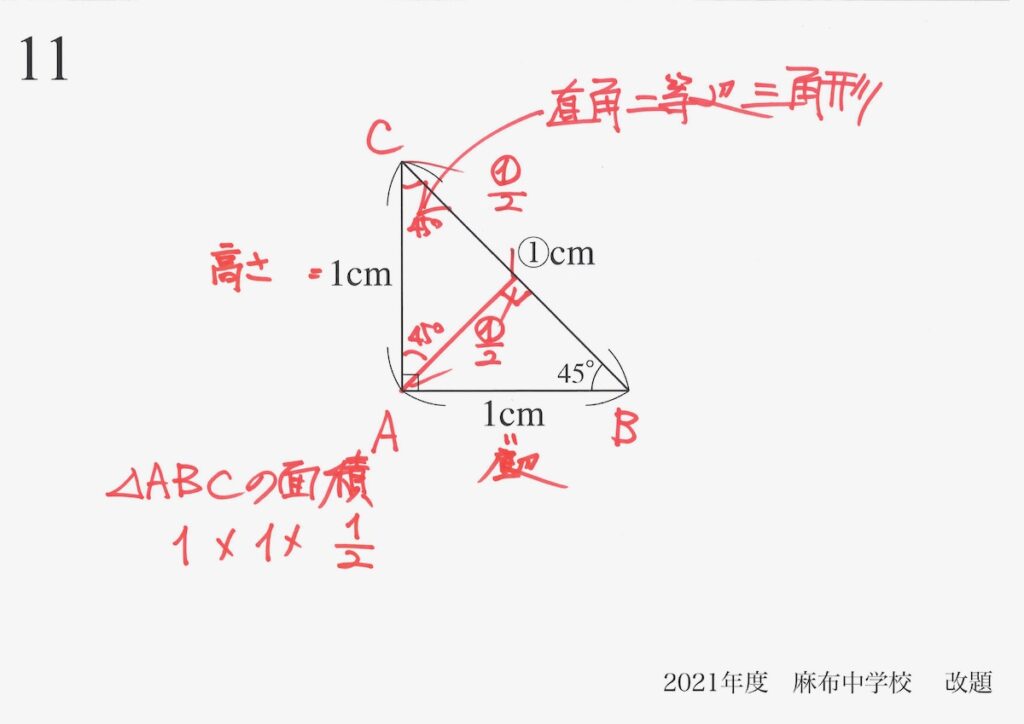

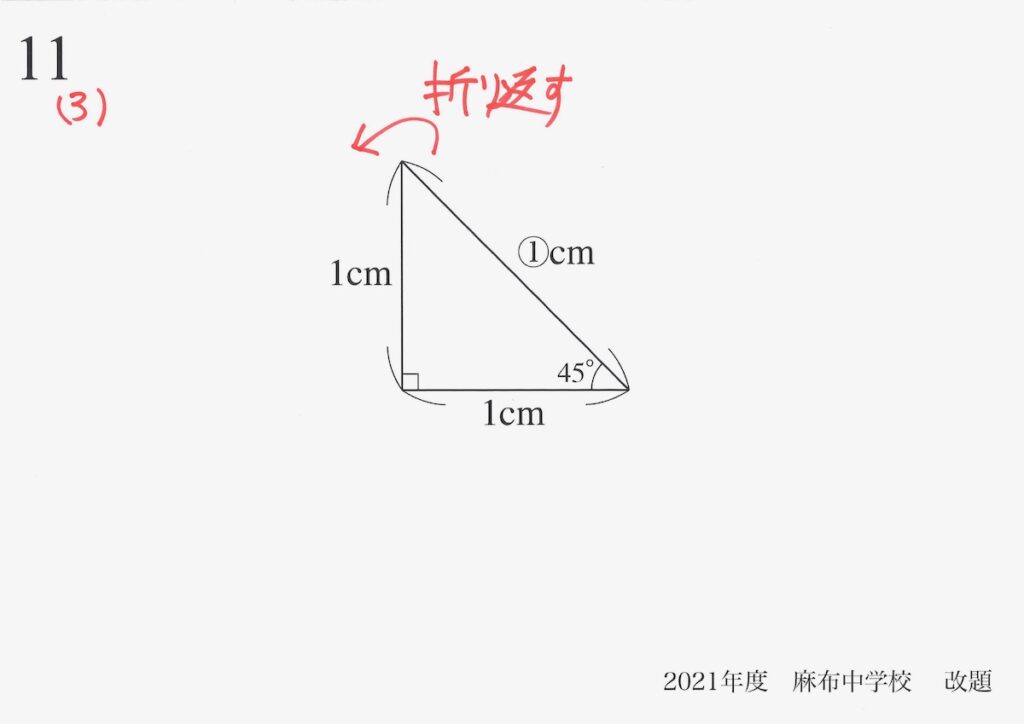

問題11(3)(再掲載)

直角二等辺三角形の辺の長さ

基本的な図形は、三角形と四角形です。

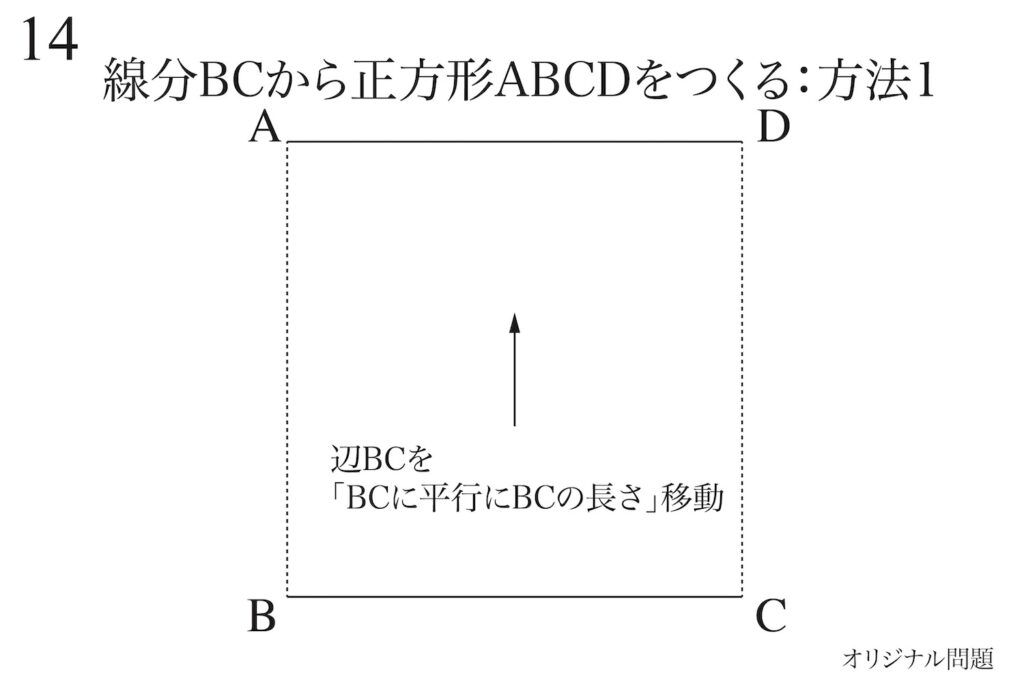

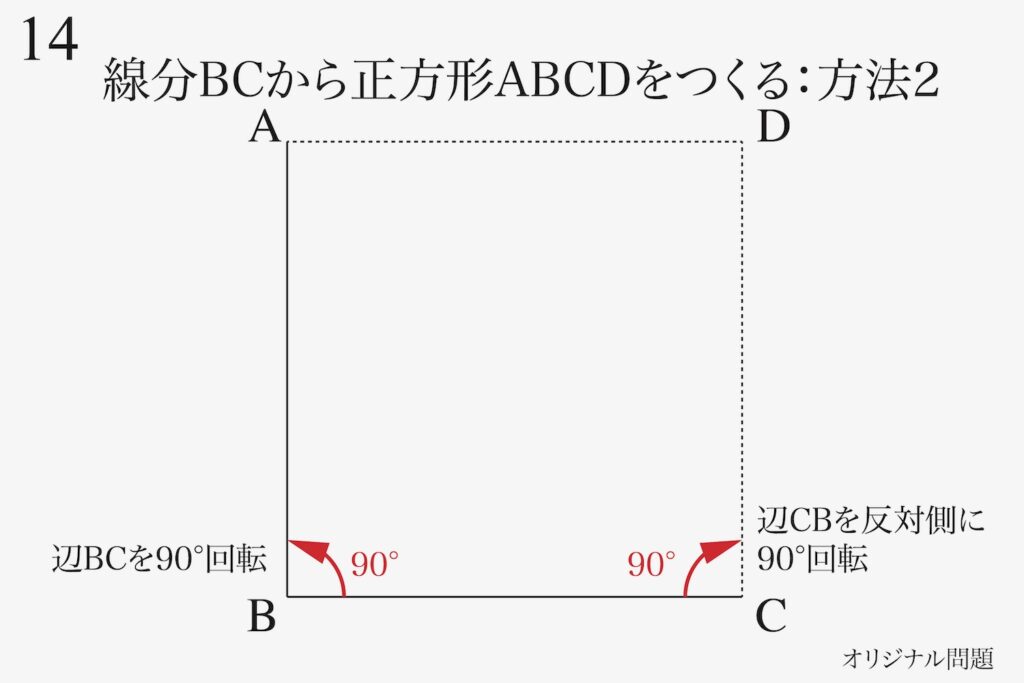

特殊な四角形は長方形で、さらに「全ての辺の長さが等しい」のが正方形で「かなり特殊」です。

・全ての辺が同じ長さの四角形

・全ての角が同じで直角の四角形

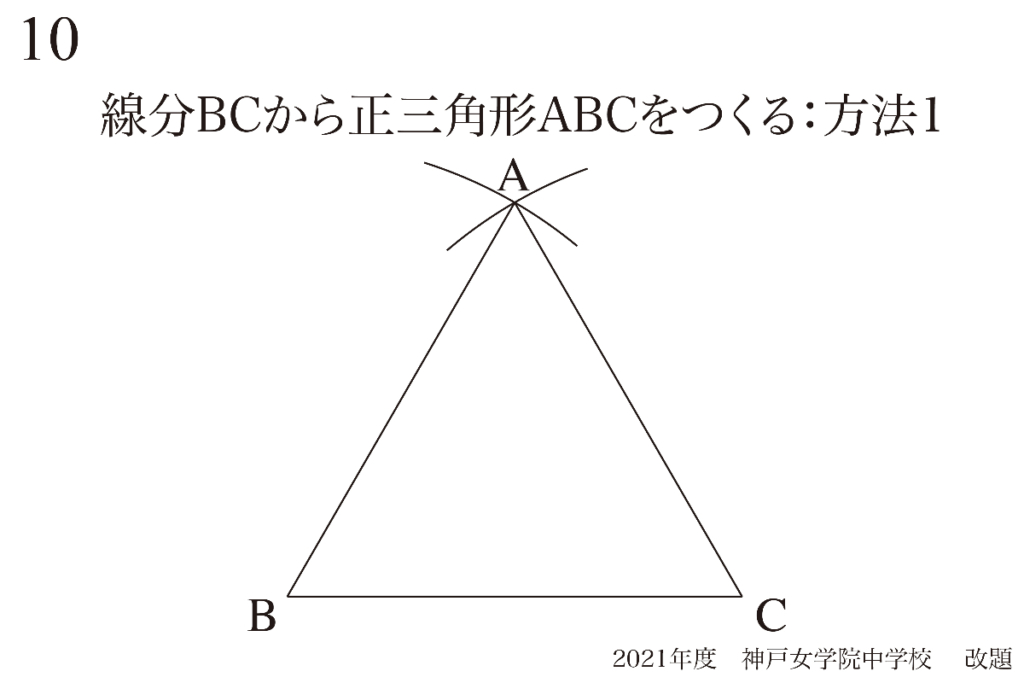

三角形の中で特殊なのは、二等辺三角形と直角三角形、そして正三角形です。

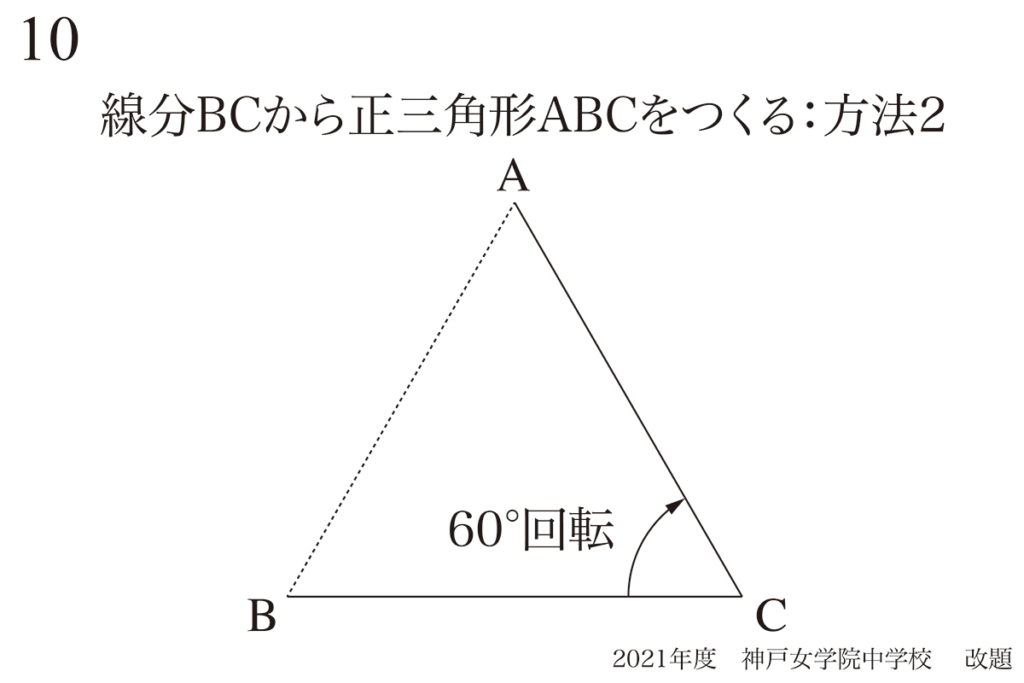

正三角形は「全ての辺の長さが等しい」と「全ての角度が等しい(60度)」非常に特殊な三角形です。

「全ての辺の長さが等しい」と正三角形になり、「全ての角度が等しい(60度)」と正三角形になります。

・全ての辺の長さが同じ三角形

・全ての角度が等しい(60度)三角形

この条件は「どちらかを満たすと正三角形」となります。

この性質は大切なので、しっかり押さえておきましょう。

・直角を挟む辺の長さが同じ三角形

・直角以外の角度は45度(直角の半分)の三角形

二等辺三角形と直角三角形は別の条件です。

「二等辺三角形だけど、直角三角形ではない」三角形はたくさんあります。

「直角三角形だけど、二等辺三角形ではない」三角形もたくさんあります。

その中、「直角二等辺三角形」は非常に特殊です。

男子小学生

男子小学生三角定規の

片方だよね!

皆さんが三角定規をつかっているので、馴染みがあると思います。

ところが、直角二等辺三角形の斜辺の長さは「算数では分からない」長さです。

そのため、直角二等辺三角形の「斜辺しか分からない」図形問題は、難問になる傾向があります。

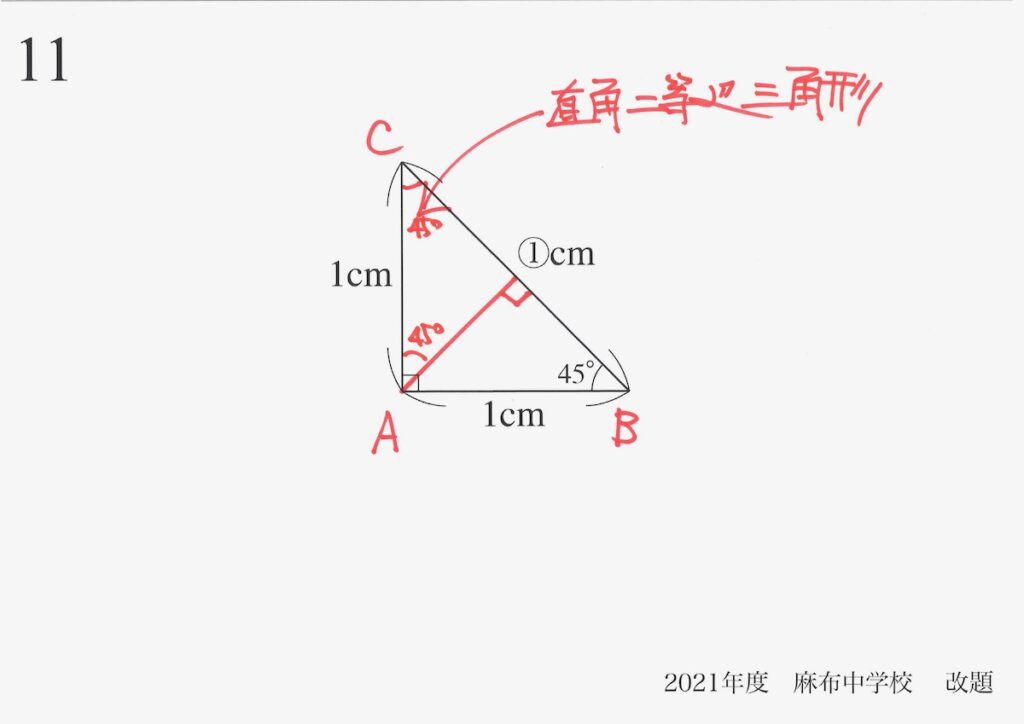

図形を分割:「直角二等辺三角形が次々と生まれる」性質

直角二等辺三角形は、正三角形と同様に「特殊な三角形」です。

直角二等辺三角形からは、「直角二等辺三角形が次々と生まれる」性質があります。

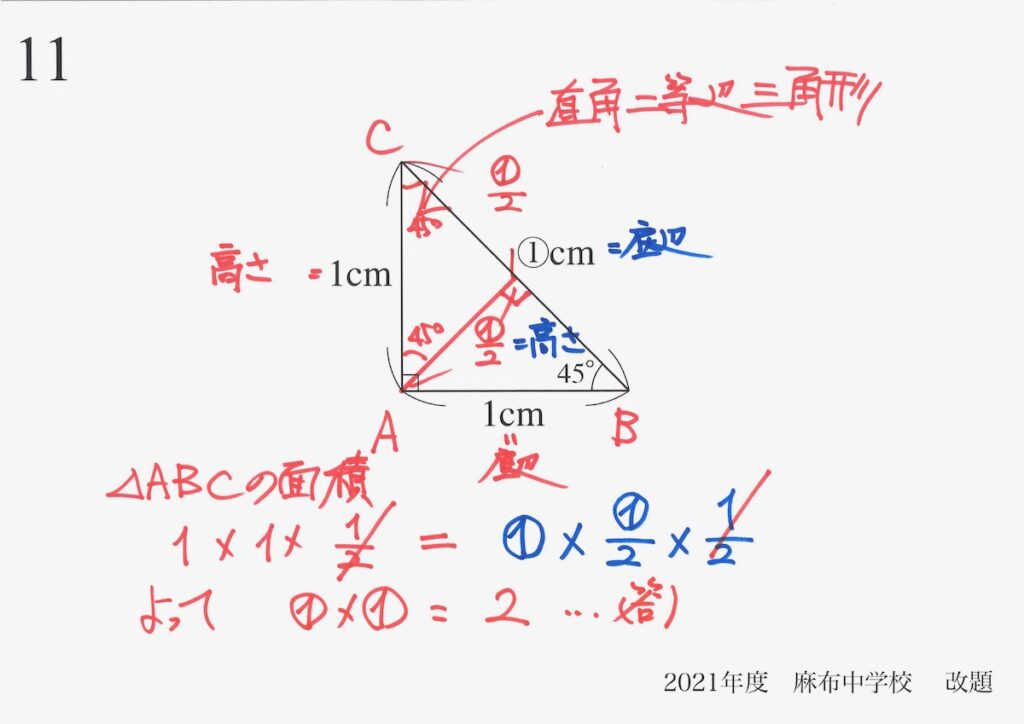

直角二等辺三角形の頂点にA,B,Cと名前をつけて、Aから辺BCに垂線(BCに垂直な直線)を引きます。

すると、どのような三角形が出てくるか、考えてみましょう。

二つに等しく分割された三角形は、両方が直角二等辺三角形になります。

直角二等辺三角形は、「直角を挟む辺の長さが同じ」なので先ほど引いた垂線の長さが分かります。

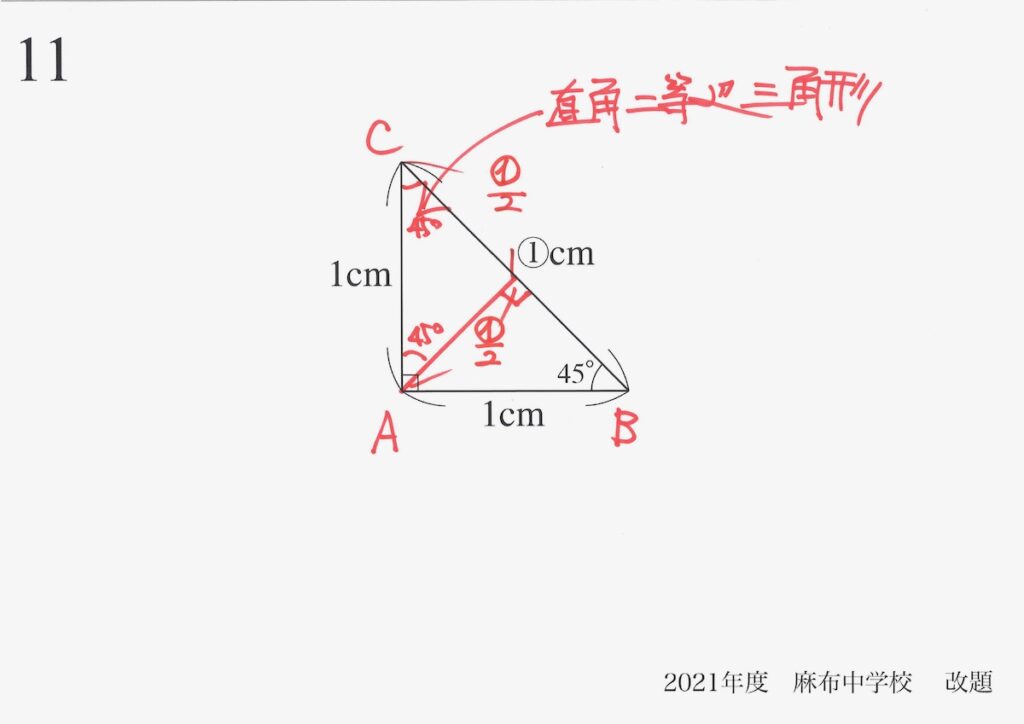

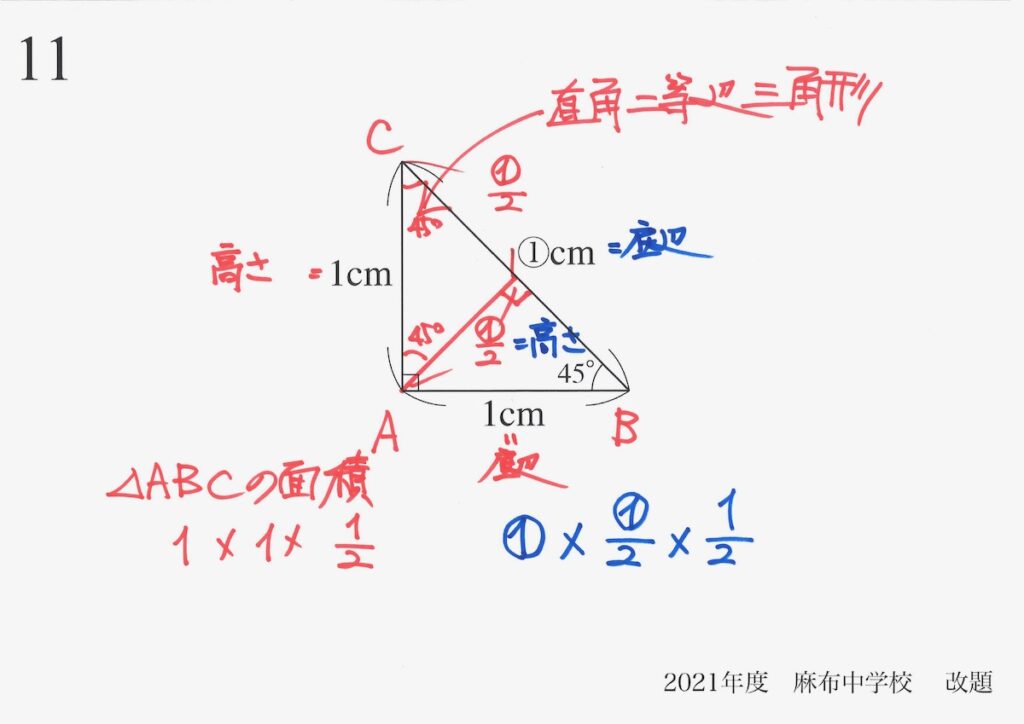

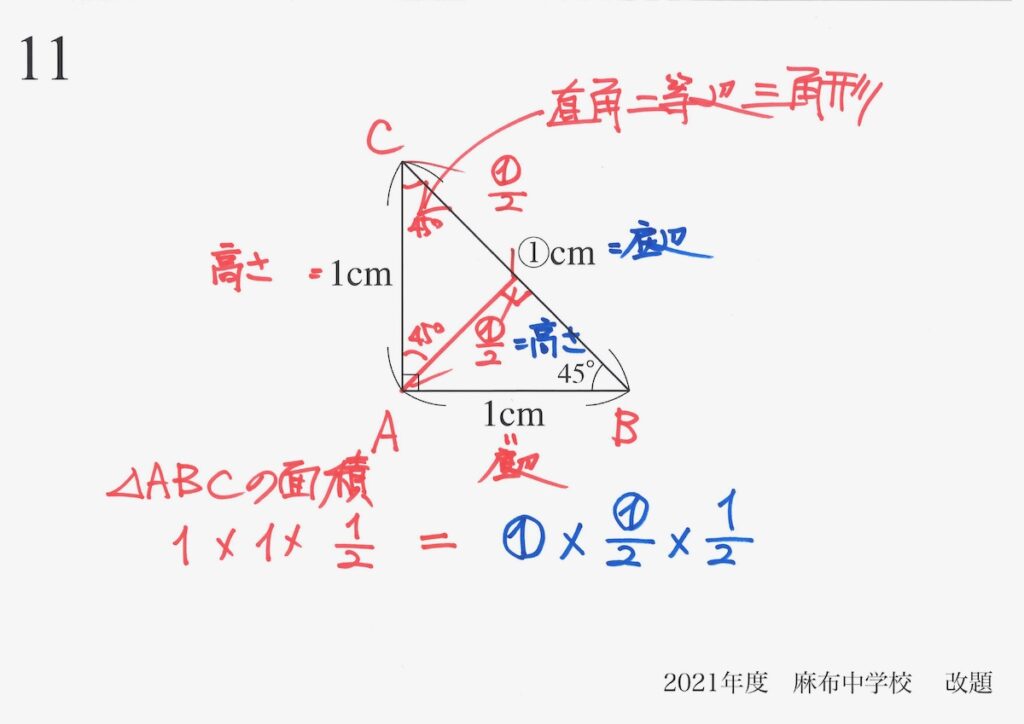

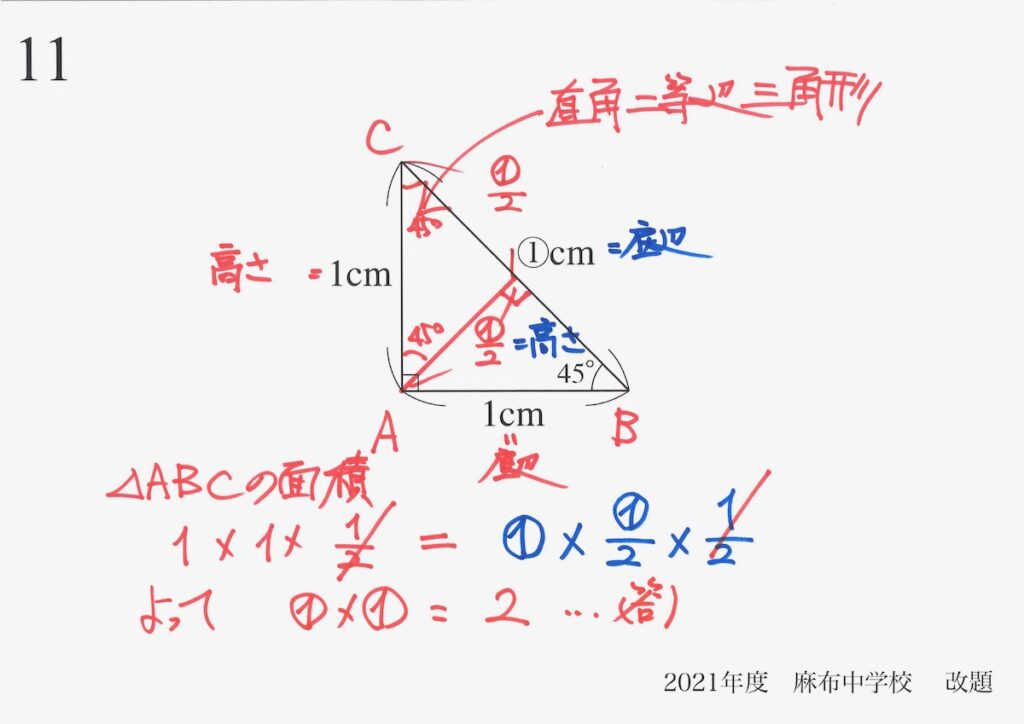

直角二等辺三角形ABCの面積を、二通りの方法で表してみましょう。

底辺と高さを考えると、

赤色の「底辺・高さ」で考えて、△ABCの面積が求まります。

青色の「底辺・高さ」で考えて、△ABCの面積が求まります。

考え方は異なっていても、「面積は同じ」ですから、二つの式は等しいはずです。

これで、両辺を比較すると答えが求まります。

・図形の形を三角形・四角形に分割

・底辺と斜辺の見方を変えて、面積を計算

斜辺の長さが分かったけど、

「かけて2」じゃ分からないよ・・・

同じ数字をかけると、

4とか9になるはずだけど・・・

中学以降の数学では、この時「①=ルート2 」と習いますが、ここでは「かけて2」が答えです。

・①x①=2

直角二等辺三角形の「斜辺しか分からない」とき

今回の考え方は、「図形の中で相似形を作る」考え方でした。

次は、図形の外に出てみましょう。

「図形の外に出る」考え方は、下記が基本となります。

・線を延長して、平行な直線と組み合わせて相似形を作る

・図形を折り返して、同じ図形をもう一つ作成

直角二等辺三角形を、折り返して考えてみましょう。

この考え方は次回ご紹介します。

直角二等辺三角形の「斜辺しか分からない」時は、

斜辺をかけたら、

元の直角二等辺三角形の面積の4倍!

このような公式を習った方もいるでしょう。

直角二等辺三角形の「斜辺しか分からない」時は、この考え方で大体出来ます。

今回の「図形を分割する」考え方でも、その理由が分かると思います。

次回の「図形を外に展開する」考え方だと、より「斜辺と面積の関係」が分かるでしょう。

次回は下記リンクです。