前回は「歴史の事柄や出来事を考えるコツ〜年号ではなく前後の流れから推測・同時代の出来事を考えるポイント・「同時期の出来事」を推測〜」の話でした。

歴史の大事なポイントを理解するコツ:飲料水と都市の関係

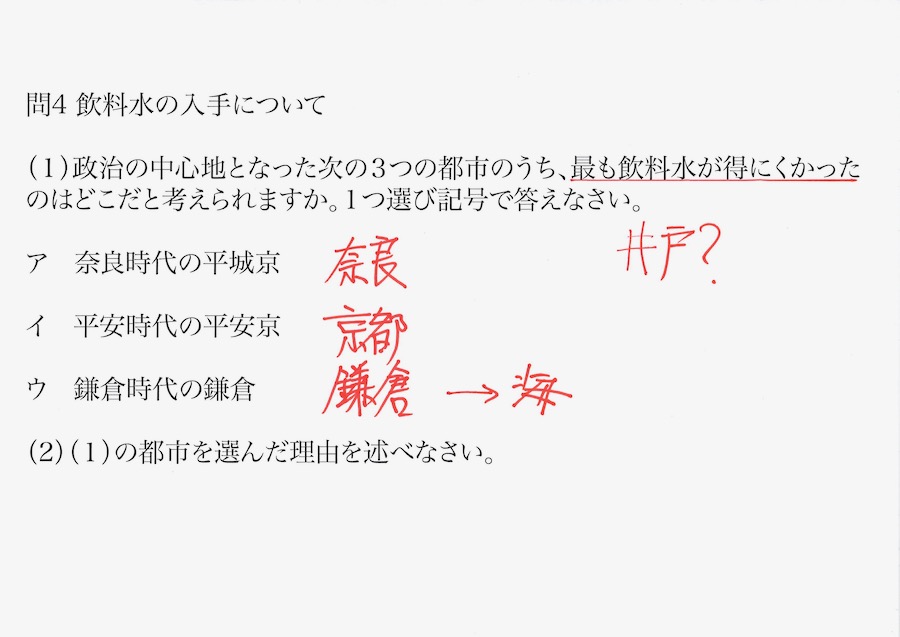

水や井戸に関する問題の問4を考えてみましょう。

「最も飲料水が得にくかった」都市を平城京・平安京・鎌倉から選びます。

日本が倭国から発達してゆき、中国の都市構造を参考にして作った都市が平城京でした。

その後、平安京に遷都して、平安時代が続きました。

そして、前回の問3で登場した中臣(藤原)鎌足の直系である藤原道長が栄華を誇りました。

「貴族の時代」が長く続き、源平の戦いが勃発して「武士の時代」となって行きました。

そして、源頼朝が鎌倉に「最初の幕府」を開き、武家政権が成立したのが1192年(1185年)です。

この時から「為政者は征夷大将軍」が定着しました。

そして、室町(足利)幕府、江戸(徳川)幕府と続き、幕末の1868年まで680年ほど続きました。

徳川慶喜

徳川慶喜私は、日本史上

「最後の征夷大将軍」なのだ!

考えてみれば、「初代征夷大将軍」に近い印象の坂上田村麻呂は文字通り「戦う将軍」でした。

当時、東北地方は「蝦夷」と言われて、日本の中心だった京・朝廷から見れば「辺境の地」でした。

私が蝦夷どもを

退治して、朝廷の領土を広げるのだ!

実は後々の時代の「帝国」を思わせるような荒々しい発想で、領土を広げたのが平安時代でした。

そして、時代が下るにつれて「征夷大将軍」が変化・変質して行ったのが歴史です。

今回、問われていることは「都市と水」という非常に大事な問題です。

飲み水は「上水(じょうすい)」と言われ、トイレなどの水は「下水(げすい)」と言われます。

これら、上水・下水は「都市の基盤」であり、特に飲料水なくして都市は成立しません。

ここでは、平城京・平安京・鎌倉という比較的昔の都市を取り上げ、「都市の基礎」の理解を考えます。

平城京から平安京への流れと「幻の長岡京」:遷都の大きな理由

まず、それぞれの都市の位置を押さえておきましょう。

平城京は奈良、平安京は京都、鎌倉は現在も同じ地名・位置です。

「飲料水」で井戸のことも登場しましたが、「鎌倉は海が近い」がまず思い浮かびます。

「海水」は飲料水には適しませんが、海が近いと雲が湿るので雨が降りやすいです。

海の近くの鎌倉は

飲料水は大丈夫そうだな・・・

こう考え、まずは鎌倉は答えではないです。

そして、平安京と平城京の飲料水に関しては、「地域の特殊性」を考えてみましょう。

現在の京都、奈良は内陸部にあるため、海とは遠い位置にあります。

さらに、いずれも盆地にあるため、比較的雨が少ない地域です。

盆地は、海水を含んだ雲が山に遮られてしまうため、雨雲が比較的来ないエリアです。

すると、京都も奈良も「似たような状況」ですが、京都の方が奈良よりも川など水は豊富そうです。

そこで、付近に奈良よりも川が多い京都はOKなので、答えはア:奈良時代の平城京です。

答:ア

さらに、「平城京→平安京」の流れも考えてみましょう。

「都を移す・移動する」のは、かなり大変なことです。

平城京から平安京に移動した理由は、当時の政治的要素や占い・迷信による要素がありました。

それらの要素は重要で、特に昔の時代は「吉凶」による考え方が強かったので、

平城京よりも

平安京の方が、何だか良い方向だぞ!

よしっ!

じゃあ、平安京の方にしようか!

このように「縁起が良いから」だったかもしれません。

平城京が「人が住むのに安定している都市」なら「わざわざ移動した」のは理由があるはずです。

もし、平城京が「極めて住みやすい都市」であれば、「わざわざ移動しない」でしょう。

ならば、平城京が「住みにくい点があった」と考えられます。

その理由の一つは「都市の最も大事な水に問題があった」でしょう。

そもそも、710年の平城京から794年の平安京まで、高々84年しか経過していません。

そういえば、長岡京って

あったね!

歴史に詳しい方なら、この間に「784年遷都の幻の長岡京」があったのをご存知でしょう。

長岡京を考慮すると、710年の平城京から784年遷都まで「たった74年」です。

平城京には、「住むに適さない大問題」があったとしか考えられません。

この「平城京から平安京へ」の流れからも、答えはア:奈良時代の平城京です。

記述の模範解答例への考え方:飲料水と都市の地形

(2)の「(1)を選んだ理由を答えなさい」を考えてみましょう。

これは選択肢ではなく記述であり、問題として簡潔で、とても良いです。

上のように、「盆地で雨が少ない」ことと「川が少ない」ことを考慮すると、下記になります。

盆地にあるため雨が少なく、付近に飲料水に適した川がなかったから

ここで、「飲料水に適した川」に関して、考えてみましょう。

上の平城京の模型を見てみると、平城京を南北に貫くように川が流れています。

対して、平安京には「平安京を貫く川」は見当たりません。

ということは、

平城京は「川があって、飲料水にもなった」のでは?

そういう考え方もできそうです。

そもそも、上の復元模型は多分に予想・推測が含まれており、実際に川があったかは議論があります。

この時、問題の流れを考えると「飲料水は川よりも井戸」という考え方もできます。

この視点から考えると、「盆地と雨」を答えれば良さそうです。

盆地にあるため、雨が少なかったから

解答欄の大きさにもよりますが、あっさり書いた場合、これもまた解答例の一つとして成り立ちます。

一方で、歴史がメインですが「社会の問題」なので、少し地理的要素を加えてみましょう。

盆地にあるため、海からの湿った雲が山で乾いてしまい(飲料水になる)雨が少なかったから

筆者は、解答例Cが最も良いと考えます。

問題集によっては、

A,B,Cなど答えが考えられるけど・・・

どれでも

満点になるの?

この「どれが満点?」は「採点者の考え次第」です。

そのため、採点者本人以外分からないのが実情でしょう。

それじゃ、どうやって

考えたら良いの?

試験当日「どういう答えを書くか」が最も重要な受験生。

記述においては「高い点数をもらえる解答」を求める気持ちになるのは当然です。

そこで、こういう問題を解いたときは、「しっかり理由を考えて、解答例をまねる」のが良いでしょう。

その上で、

これも解答例としては

良さそうだな・・・

自己流で少しアレンジしても良いでしょう。

・しっかり理由を考えて、解答例をまねて書いてみる

・理由に自己流でアレンジして、解答例と少し異なる表現を考える

次回は下記リンクです。