前回は「日本の旧国名の覚え方・暗記のコツ 3〜名前の由来・近い国と遠い国・古来から重要な地・近江・太閤検地による各国石高確定・石高1位の近江〜」でした。

京・山城の強い影響:中心の京都

昔の地名において、「京・山城を中心とした」考え方でした。

様々な国名が「京・山城からの位置」で名前が決められていました。

・越前と越中と越後

・備前と備中と備後

・豊前と豊後

・筑前と筑後

・肥前と肥後

・陸前と陸中と陸奥(奥=後のさらに遠いイメージ)

・羽前と羽後

・上野と下野

・上総と下総

・近江と遠江

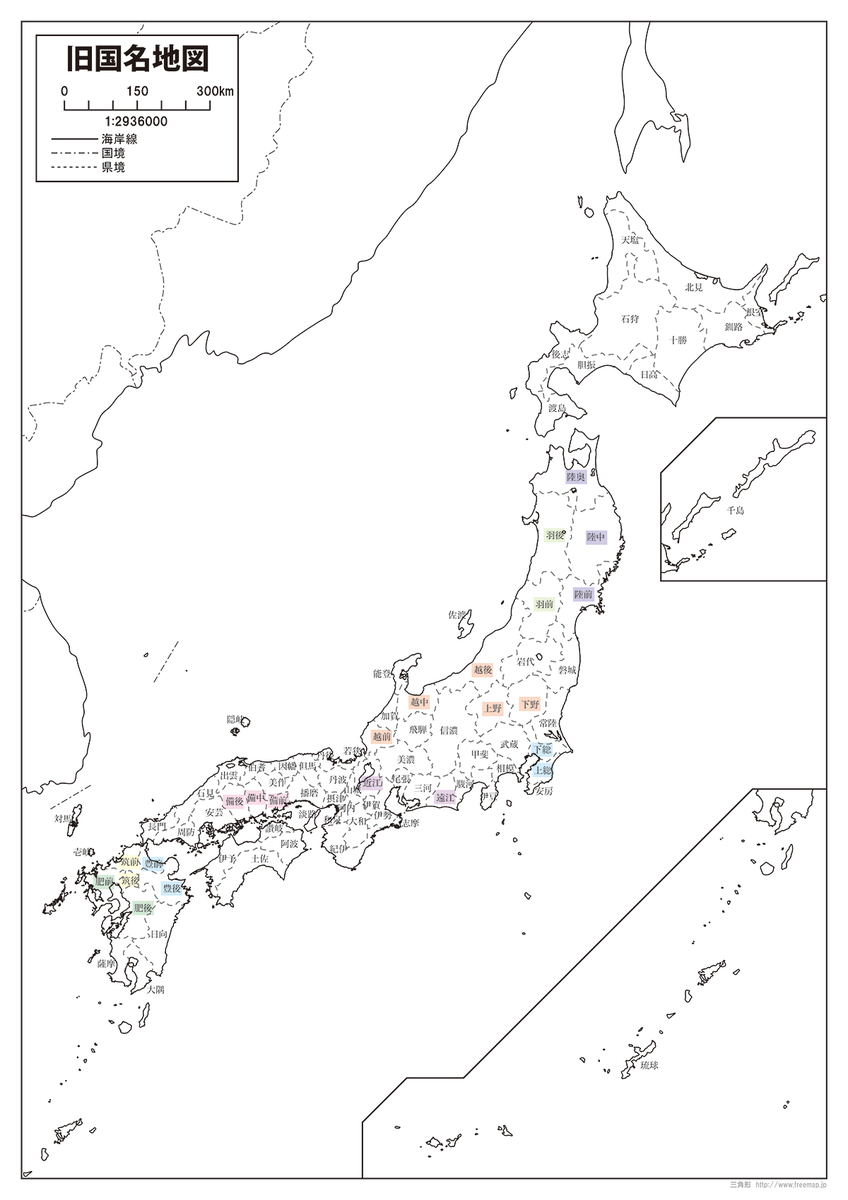

明白な影響のある地名を、全て色付けしたのが上の地図です。

昔の日本全体が、見えてきました。

旧国名を大体覚えている人は、この内容を知っておくとより、理解が深まるでしょう。

まだ旧国名があやふやな部分がある方は、「京・山城中心」のイメージを頭に入れましょう。

戦国時代末期の1600年ごろまでは、「日本の中心は明確に京都」だったのです。

その後、江戸にいた徳川家康が徳川幕府を開き、日本の中心・重心が大きく東によりました。

家康が出身の三河周辺から、関東に移動した(させられた)話を上記リンクでご紹介しています。

もし、秀吉が家康を「無理矢理、関東・江戸に領土移動を命じた」歴史がなかったら。

「そもそも家康が天下を取れたか」の問題がありますが、「江戸幕府にはならなかった」でしょう。

保守的な家康のこと、幕府を開くとしたら、

徳川家康

徳川家康自分が生まれ育った、

松平先祖代々の三河か・・・

いやいや、流石に

「東の小京都」と言われた駿河か・・・

「江戸」幕府ではなく、家康がいた「浜松」幕府や「駿府」幕府になっていたかもしれません。

その結果、現在の愛知県か静岡県に、「日本の首都」になった可能性もあります。

他の国々の国名の由来:自分なりのイメージ

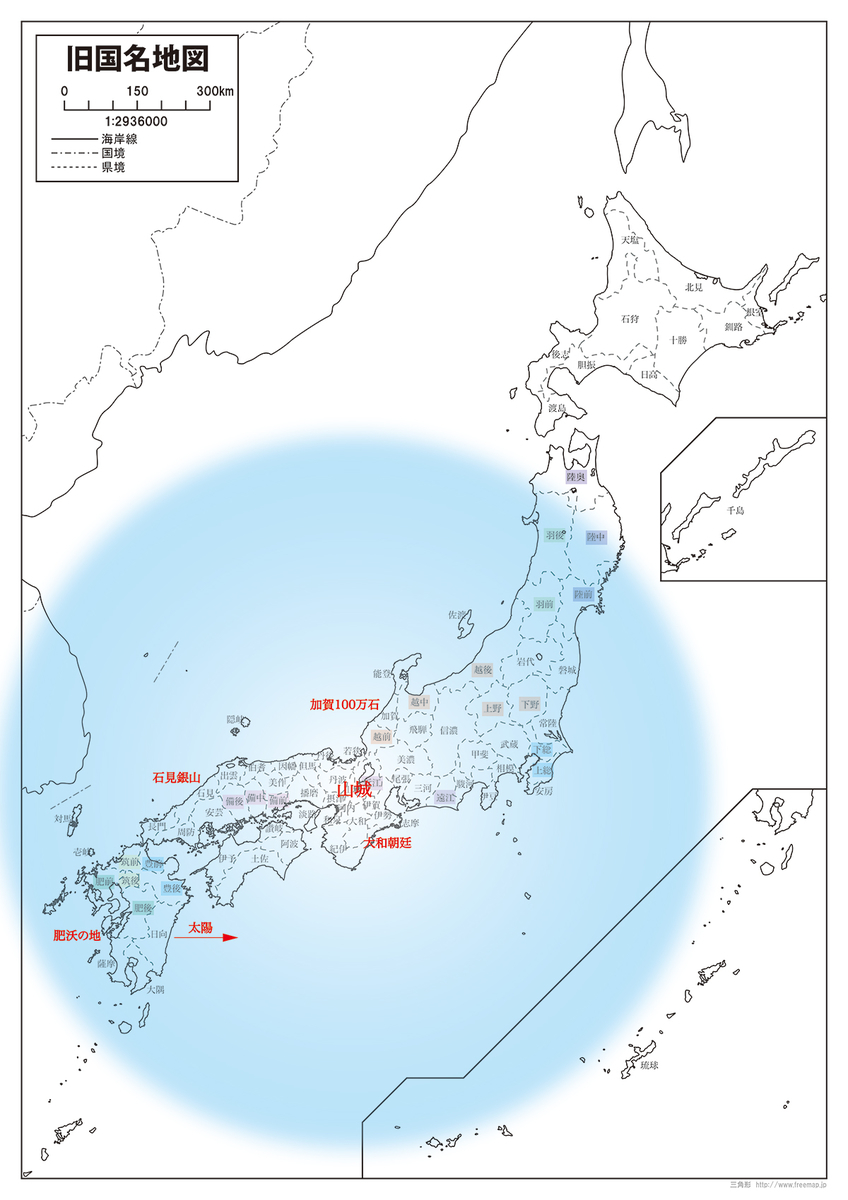

今の宮崎県、日向は「日に向かう」です。

日向の位置は東は太平洋に開けていて、「東から昇る太陽」を国全体で受けるイメージです。

「東から昇る太陽」は、古来から日本が非常に重視していたことです。

聖徳太子が隋の煬帝に、

日出処の天子、

書を日没する処の天子に致す・・・

「日出処の天子・・・」という書簡を送りました。

今の熊本(隈本)県=肥後は、昔から非常に様々な食物が実る肥沃の地でした。

肥沃の地から「肥」という名前で、「京から遠い」ので肥後です。

豊臣秀吉が天下統一した際に、加藤清正に肥後半国与えましたが、半分で25万石です。

当時、熊本=肥後は一国で50万石ほどあった、非常に生産力が高い国で、日本有数でした。

50万石以上の国は近畿圏に多く、近江・美濃・尾張・伊勢・越前、あるいは関東の武蔵でした。

我が築城術の

粋を集めて・・・

豪華絢爛よりも

壮麗で極めて堅固な熊本城を築く!

そして、清正は壮麗で、極めて堅固な熊本城を築きました。

城を作るのは技術もさることながら、非常に大きな費用がかかります。

そのコストを出せたのもまた、「肥後が豊かな国だったから」なのです。

日本の中心・重心の移動:京から江戸へ

今の石川県〜福井県の加賀は「加賀前田100万石」です。

今の奈良県、大和は大和朝廷があったと考えられる場所(諸説あります)です。

今の鳥取県、石見は「石見銀山」という世界的に有名な銀山がありました。

これらのことを知りながら、地名と位置を考えると楽しいですし、覚えやすいでしょう。

そして、京=山城の影響を描いた図が上の地図です。

昔は蝦夷地と呼ばれていた北海道。

北海道が、明確に政権内で位置付けがされたのは江戸時代に入ってからです。

1600年頃までの日本は、今より少し小さな領域でした。

「南は九州は鹿児島県まで、北は東北地方の青森県の手前まで」が、概ね「我が国(日本)」でした。

ちょうど、京・山城を中心とする円にすっぽりと入ります。

地図から見ても、「京・山城が日本の中心・重心」であることは合理的だったのです。

そして、秀吉が「徳川の力を削ぐ」ために、家康の領土を関東・江戸は移しました。

その結果、現代日本の「東京中心の国家」となったのでした。

日本の国家の姿も

色々と変わってきたんだね・・・

京都から東京に

日本の中心が変わったけど・・・

京都は日本人にとって

「精神の故郷」のような場所だね。

次回は下記リンクです。