前回は「日本の旧国名の覚え方・暗記のコツ 2〜名前の由来・上と下・中心の京都・京・山城からの距離・文化の香り豊かな「上野」という地名〜」でした。

近い国と遠い国

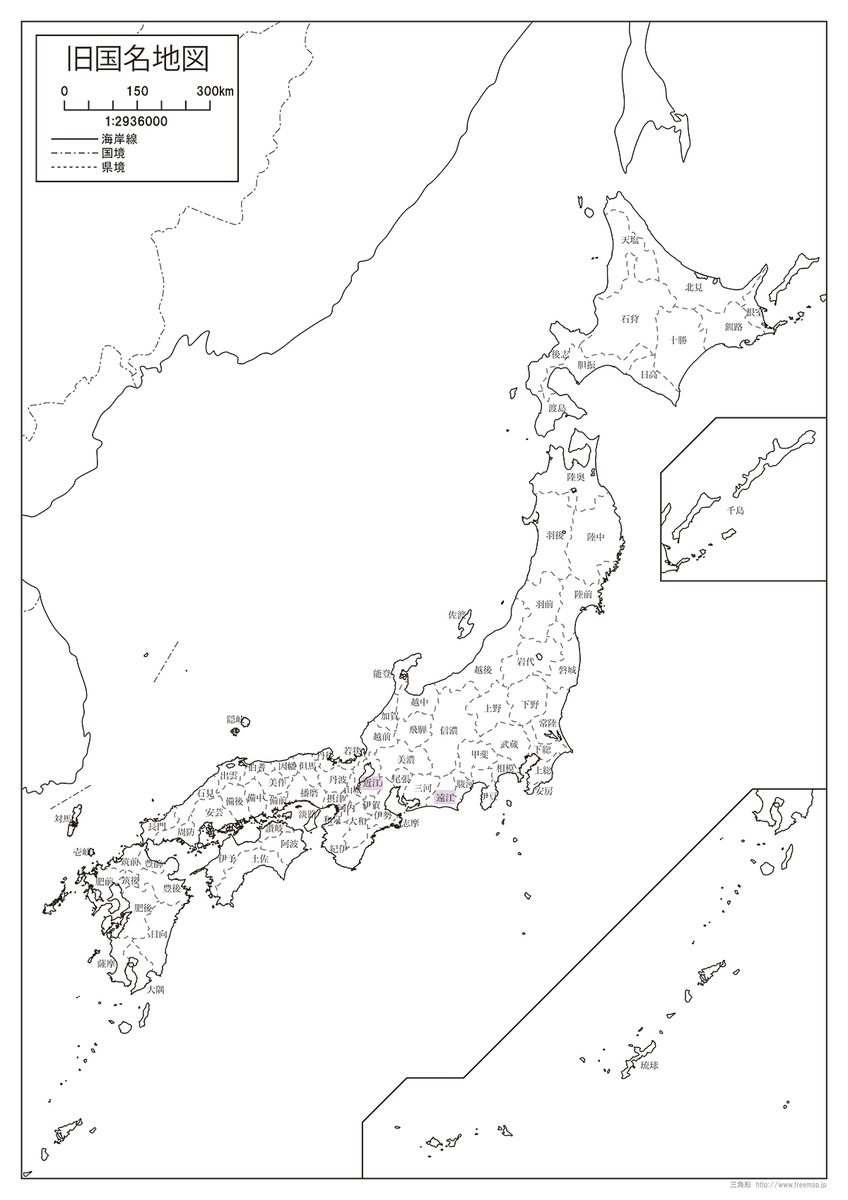

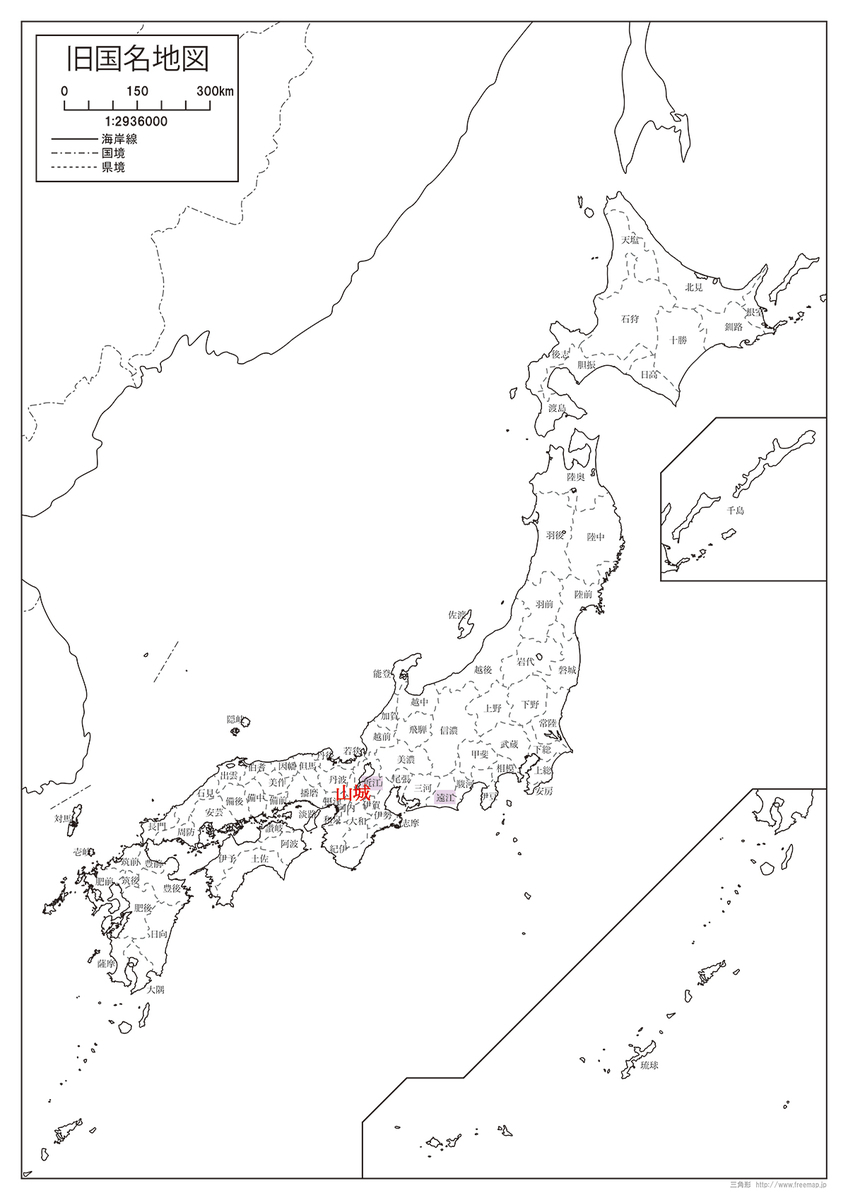

日本の旧国名は、「京・山城を中心とした考え方」でした。

・越前と越中と越後

・備前と備中と備後

・豊前と豊後

・筑前と筑後

・肥前と肥後

・陸前と陸中と陸奥(奥=後のさらに遠いイメージ)

・羽前と羽後

・上野と下野

・上総と下総

「前・中・後」と「上・下」がつく旧国名は、それぞれ「京・山城から見た位置」です。

他に、京=山城との位置関係の国名があるか、考えてみましょう。

男子小学生

男子小学生「前・中・後」と「上・下」が

あったから・・・

「京・山城から見た位置」で

位置に関する言葉だと思う・・・

それは、近江(おうみ)と遠江(とうとうみ)です。

京=山城から「近い湖」と「遠い湖」です。

「近い湖」の湖は、日本最大の湖=琵琶湖です。

「遠い湖」の湖は、湖ではありませんが、遠江の湾のことです。

古来から重要な地:近江

昔は水運が非常に重要で、琵琶湖は近江国の水瓶的役割をしていました。

豊富な水を背景に、稲作等が非常に盛んであった近江。

近江において、琵琶湖の存在は非常に重要な意味を持っていました。

特に近江国(滋賀県)は、古来から戦国期・江戸時代において、非常に重要な地でした。

近江周辺では、古来から大きな合戦が行われ、その勝利者が時代を動かすことが多かったのです。

壬申の乱に始まり、源義経率いる軍が木曾義仲の軍を破った「宇治・瀬田の合戦」も近江です。

戦国時代には、姉川の合戦・賤ヶ岳の戦いなどの合戦がありました。

姉川で浅井・朝倉を

叩き潰して、ようやく包囲網を脱した・・・

賤ヶ岳で、宿敵の柴田勝家を倒して、

私が正式に織田家の後継者となった・・・

これらの合戦に勝利した織田信長・豊臣(羽柴)秀吉が、台頭する契機となりました。

そして、豊臣から徳川へ権力が移行した関ヶ原の戦い。

関ヶ原の合戦で、

豊臣の時代から徳川の時代へ!

関ヶ原は美濃ですが、実態としては「近江周辺での戦い」であったと言っても良いでしょう。

太閤検地による各国石高確定:石高1位の近江

天下を統一するからには、

各土地の生産力を把握する必要がある!

天下人となった豊臣秀吉は、「太閤検地」を実施しました。

「検地を実施する理由」は、年貢を確定させるために必要だったからでした。

当時の税金である年貢。

年貢こそが、国力のもとでありました。

太閤検地において、堂々の1位となった近江国。

近江は77万石以上の石高を有し、ダントツの生産力を誇りました。(広大な陸奥を除く)

さらに、近江は鉄砲生産地である国友村などがある、商業盛んな地域であったのです。

お米が沢山収穫できて、商業が盛んなだけでも「非常に重要な地」です。

さらに、「近江が重要な理由」がありました。

それは、京都から近畿圏・東国へ向かう「街道・流通路の結節点」となっていたことです。

つまり、人の流れ・物流の要衝であった近江。

極めて重要な地であった近江は、織田信長も目をつけました。

琵琶湖付近に、

新たな城・安土城を築くぞ!

安土城を築いた信長。

安土城趾を訪問した話を、上記リンクでご紹介しています。

日本で「京・山城に次いで重要な地」とも言える国だったのが近江でした。

そして、その近江に、織田信長は豪華絢爛たる安土城を建築したのでした。

地名には色々な由来があって、面白いです。

近江と遠江は、京から「近い江」と

「遠い江」なんだね・・・

ただ丸暗記するよりも、

こういうことを知ると覚えやすい!

こういうことを知ると、地図から色々と新しいこともわかり、暗記にも役立つでしょう。

・近江と遠江

次回は下記リンクです。