前回は「記述問題への対策とコツ・勉強法〜「考えたこと」「感じたこと」を書く・「しっかり書いて・描いて」理解力強化・「理解している日本語」なのに難しい記述〜」の話でした。

学力・成績アップへの勉強法:問題文と「にらめっこ」ではなく手を動かす

今回は「問題文とにらめっこではなく、手を動かして学ぶ」話です。

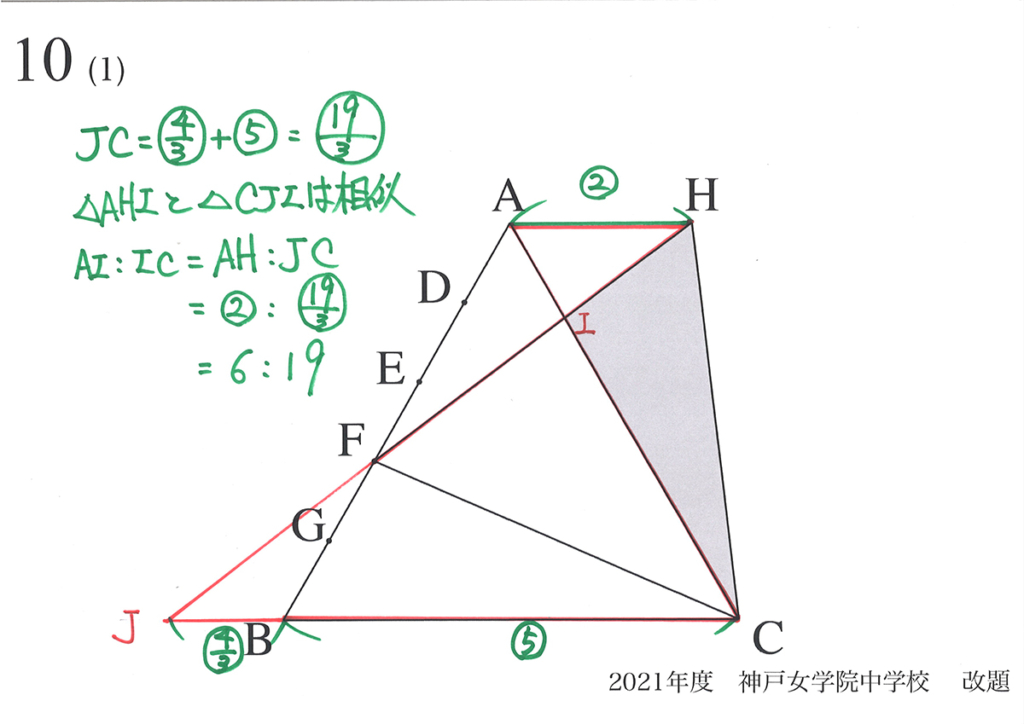

図形問題では、補助線などを「実際に引いてみる」ことが最も大事です。

答えを見て、

男子小学生

男子小学生ふ〜ん、

そうなんだ・・・

このように「理解したつもり」になっても、出来るようにはならないことが多いです。

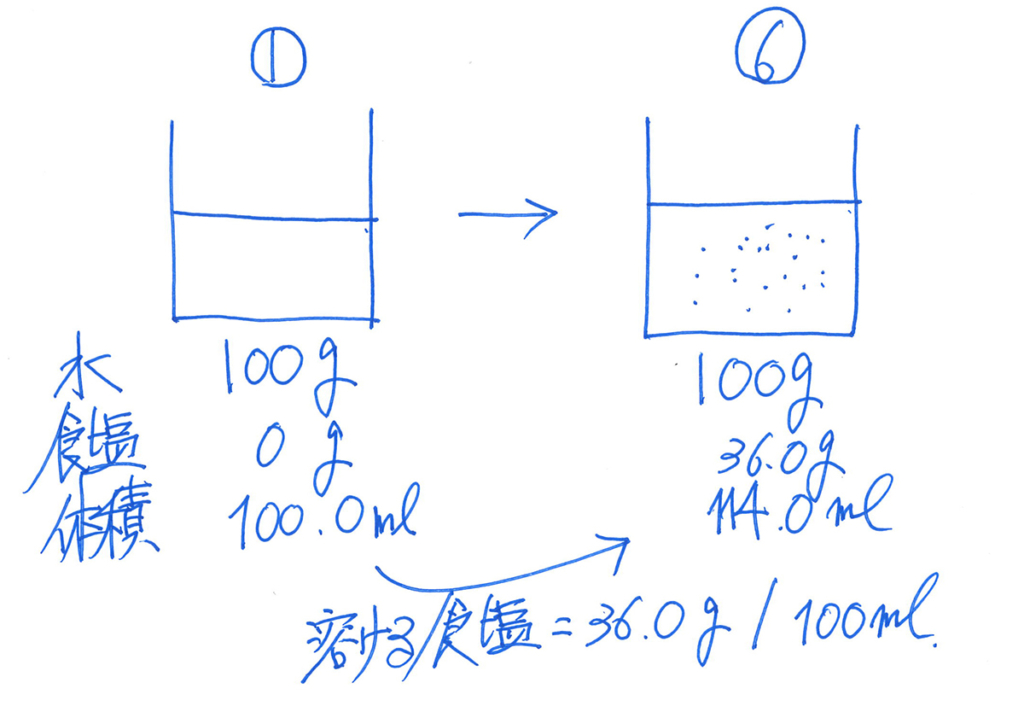

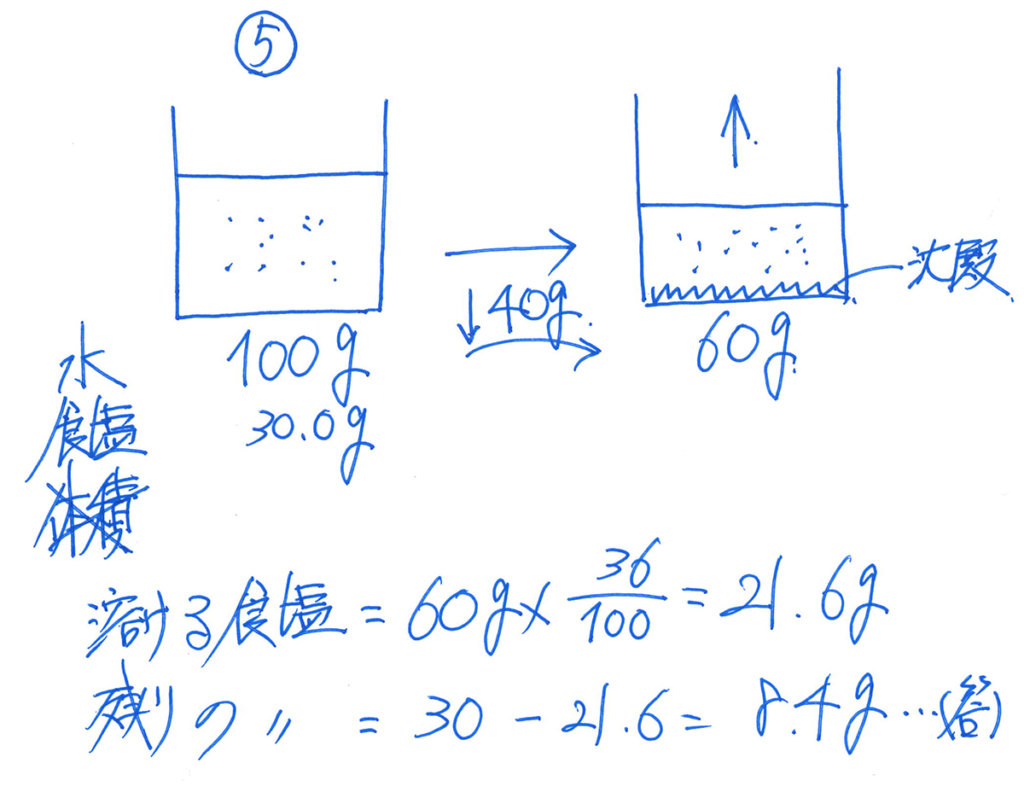

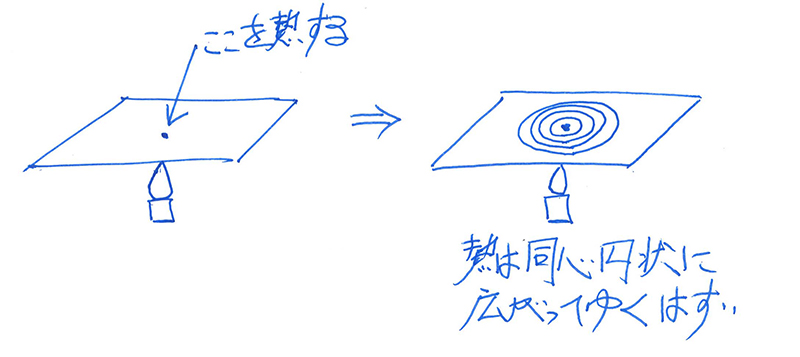

理科の実験問題では、実験の状況を簡単に描いてみると良いでしょう。

「問題文を読んで解く」よりも「実際に実験しているイメージ」が大事です。

問題などを解く際、僕が手描きで描いた解法をご紹介しています。

手描きのままご紹介している理由は、「こんな感じで描いてみる」という一つの具体例です。

ビーカーの絵でしたら、定規を使ってビシッとした直線を描いた方が見やすいかもしれません。

ここでは、フリーハンドでサッと書いています。

線が少し曲がっていても良いので、「きれいに描こう」と考えすぎない方が良いでしょう。

細かいことは考えすぎずに、ビーカーや箱などが登場したら、書いて・描いてみましょう。

小学校などで実験をした経験を活かして、問題を考えて解く姿勢が良いと思います。

「具体的にイメージする」ためには、このように自分で書く・描くのが最も近道でしょう。

ノートや紙に書く・描く大事さ:試験でも「同じように出来る」へ

塾などの解説を聞いた際に、ノートに書いていると思います。

実際の試験・模試の時も、このように手を動かしてみましょう。

絵が上手な人、そうでない人様々ですが、

この程度の

ラフな感じでいいんだ。

これだったら、

私も描ける!

このように、まずは描いてみる姿勢が大事です。

これらの絵を、上手に・きれいに描く必要はありません。

「上手な・きれいな方が良い」のは事実です。

絵でも字でもきれいな方が読みやすいですし、採点者から見れば、

きれいな、丁寧な

字の方が読みやすい・・・

このように考えるでしょう。

一方で、採点者は「時間制限のある試験」であることは、十分理解しています。

多少、上手でない字であったり、走り書きであっても、

もう少し

丁寧な字の方が読みやすいけど・・・

時間制限があるんだから、

それは仕方のないこと・・・

このように「受験生の立場」を理解する採点者は、書いてあることは一生懸命読んでくれるでしょう。

日頃から、そのようにノートや紙に書く・描く姿勢を身につけていることが大事です。

そうすれば、試験でも、

いつもノートに書いているのと同じように、

答案用紙に書こう!

いつも勉強している方法と

同じ感じで!

「同じように」試験でも出来るようになるでしょう。

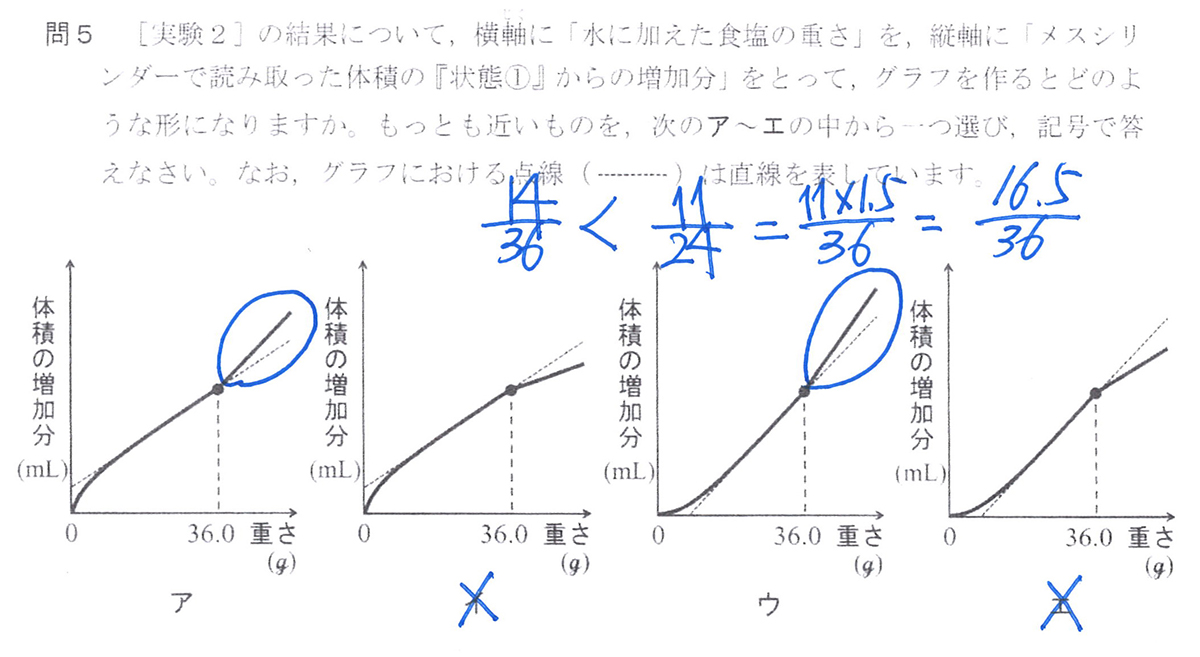

グラフの問題で「傾き」を計算する際に、割り算をしない方法をご紹介しました。

「分母を揃えて、分子を比較する」考え方です。

具体的な問題の解き方の説明は、下記リンクをご参照下さい。

これは、分母が分かりやすい関係(1.5倍、2倍など)でなければ、パッと出ないかもしれません。

分かりやすい

数字ならいいけど・・・

ちょっと分かりにくい

数字の時は、どうすればいいの?

実験などでは、大雑把な把握は大事です。

算数・理科では「大体の見当をつける」ことも大事です。

この問題のように「1.5倍」などでない時は、「目星をつけて、比較」する視点も大事です。

合理的で計算時間が少なくなり、さらに計算ミスも少なくなるので一石二鳥です。

こういうことも「目で追って、分かった気になる」のでなく、きちんと「自分で書いて」みましょう。

算数でも理科でも、

これは、

どういうことだろう・・・

これは、どこが

ポイントなのかな?

このように問題文とにらめっこしても、なかなか進まないことが多いです。

にらめっこしている時間があったら、どんどん手を動かしてみましょう。

手を動かして考えているうちに、

あっ、ここが問題を

解く鍵じゃないかな!

ここに補助線をこう

引いたら良い気がする!

手を動かすと「問題を解くキッカケをつかめる」可能性が飛躍的に高まるでしょう。

選択問題も手を動かして:合理的思考で正答へ

hs08JG19mt社会の選択問題では、具体的に選択肢を詰めてゆく例をお話ししました。

具体的に下記リンクで、女子学院中2024年社会の問題を解くプロセスをご紹介しています。

「正しいもの」でも「誤っているもの」でも、

よしっ。

答えはこれだ!

このように分かれば一番良いです。

ところが、なかなかそうもいかない場合も多いです。

出題者側は、

すぐに分かったら、

選択肢問題の意味がない・・・

多くの方が出来てしまっても、多くの方が出来なくても試験問題としては、イマイチです。

「学力に応じて、適切な点差がつくような試験」が最も良いのです。

そこで、出題者は、

少し迷うように、

ここの部分は工夫しよう・・・

このように考えて、暗記・選択肢の問題を「少しひねる」ことが多いと考えます。

「正しいもの」を選ぶということは、

まずは「間違っている」のを消そう!

その時はキーワード等を確認して自分の知識と照らし合わせて、答えを絞ってゆきましょう。

着実に答えを見つけてゆくので、正答率が上がるでしょう。

日頃、学ぶときは、これらのことをノートに描いても良いでしょう。

あるいは、本番の試験を意識してコピー用紙のような紙に描いてみても良いでしょう。

問題を解く時、

本番・模試でも

こうやってみよう!

試験でも、勉強している時と

同じ!

このようにイメージしながら描いたり、書いてみましょう。

試験本番でも「いつも通り」で、きちんと着実に得点をあげて、合格へしっかりと近づきましょう。

次回は下記リンクです。