前回は「実験問題攻略法 2〜水溶液の実験のポイント・状況の大きな変化をチェック・簡単な絵や状況を描く・食塩が溶ける量・大事な単位・変化したモノに注目〜」の話でした。

グラフを理解する大事さ

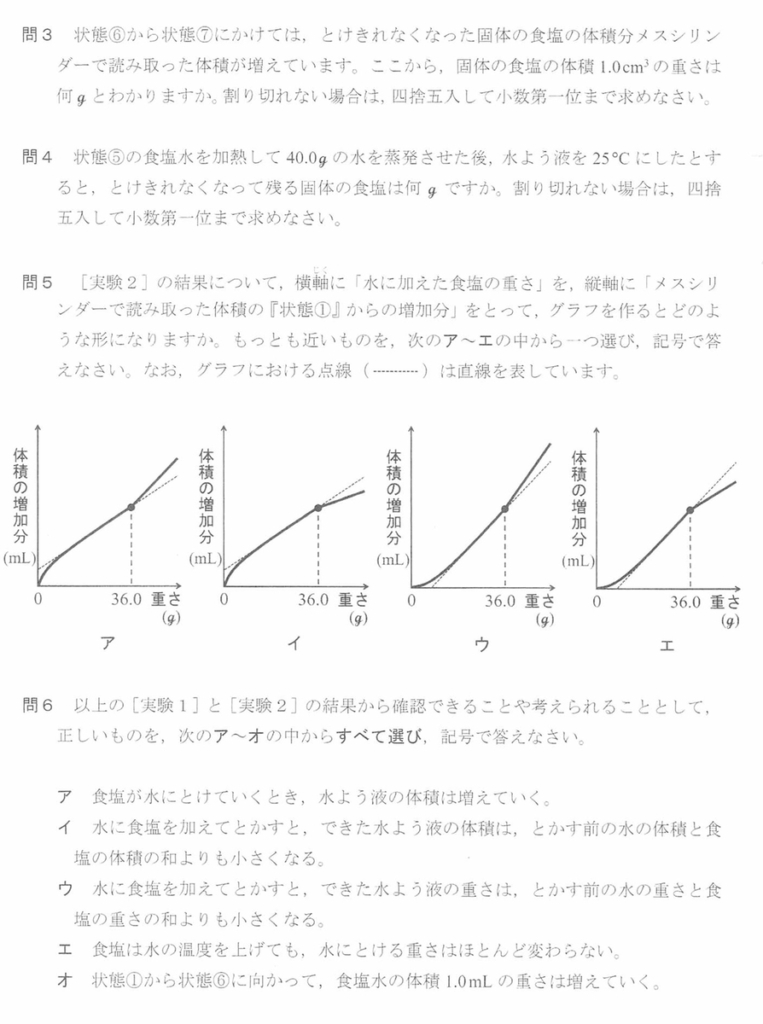

開成中学校の2020年理科の問題3、最後の問5,6を考えてみましょう。

ますは、問5を考えましょう。

グラフがいくつかあります。

男子小学生

男子小学生グラフって、

難しそうだよ・・・

物理・化学現象におけるグラフは、非常に本質的です。

ある現象を理解するには、グラフに描いてみることが最も良いのです。

学校でグラフを

描いたことがあるけど・・・

あまりやったことが

ないから、ちょっと難しい。

ここでは、4つのグラフから選びます。

最も分かりやすいところを比較して、消去法で攻めてゆきましょう。

グラフでは、6の前後が大きなポイントになっていますから、1→6と6→7の違いを考えましょう。

グラフの傾きに注目:大きな方向性を把握

1→6、6→7のそれぞれで、食塩の量と体積が変わっています。

グラフでは横軸に食塩の量(g)ですから、「グラフの傾き」に着目しましょう。

1→2、2→3・・・・と順に考えても良いのですが、

4つのグラフを比較すると、

形が違うけど・・・

こういうときは「大きな方向性を把握する」のが大事です。

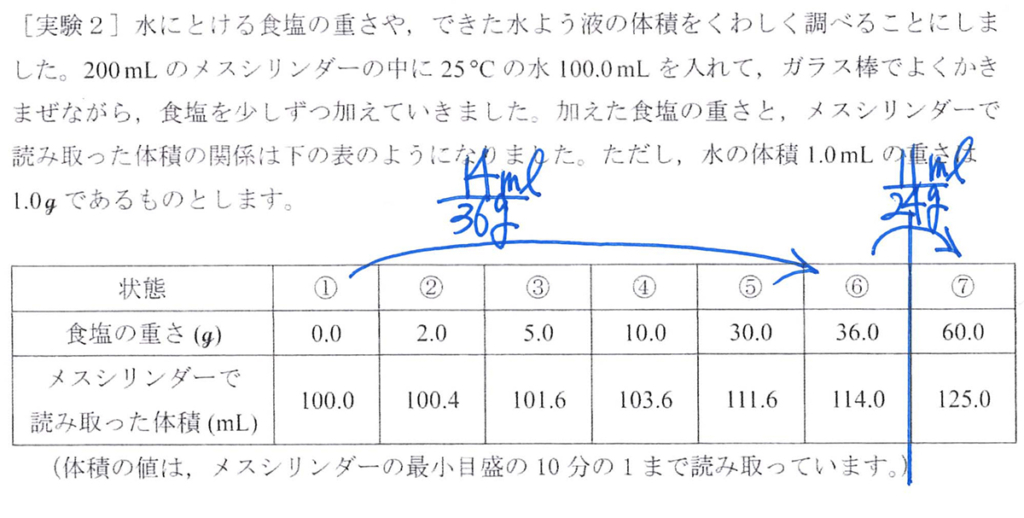

1→6:食塩の量36g増加、体積14ml増加

6→7:食塩の量24g増加、体積11ml増加

ここから、それぞれで、1g食塩が増加するときの、体積の増加量が計算できます。

1→6:食塩1gあたり、体積は、14ml/36g増加

6→7:食塩1gあたり、体積は、11ml/24g増加

この「どちらが大きいか」で、グラフの6の前後での「直線の傾き」が比較できます。

14/36と11/24の大小を比較するので、「割り算をすれば良い」です。

ただ、こういう割り算を「筆算で行う」と計算ミスをしてしまう可能性があります。

「計算結果を求める」必要がある場合は、計算するしかありません。

この問題のように「大小を比較する」など「必ずしも計算する必要がない」時は、

出来るだけ簡単にして、

計算量を減らしましょう。

テストの時、計算は少ない方が楽です。

どうやって、

計算を減らすことが出来るの?

36=24×1.5ですから、上記のように大小関係を把握できます。

割り算するよりも、だいぶ時間が減らせます。

このように、「しっかり計算」だけではなく、「だいたいを計算」することも大事です。

すると6前後で、6→7の方が「傾きが大きいはず」ですから、イとエは✖️になります。

ここから答えは「アかウ」になります。

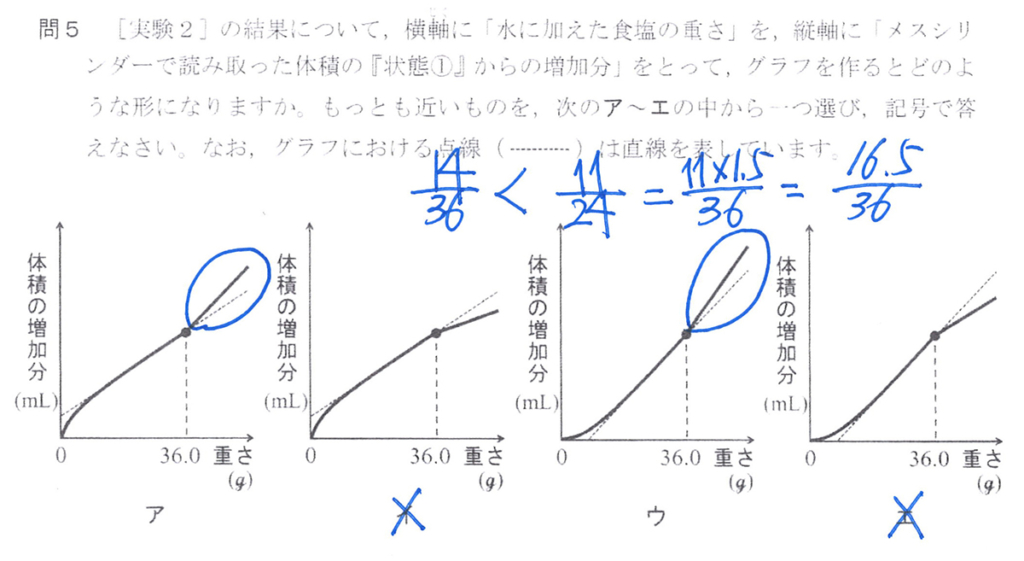

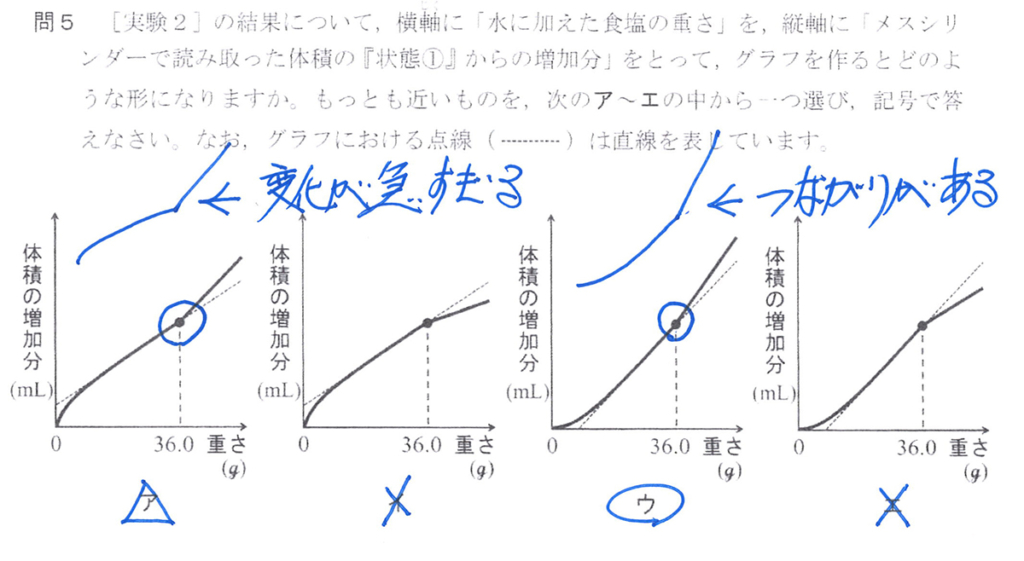

急激な変化と自然な変化:自然現象をイメージ

上記の1→2、2→3などの状況と比較しても考えられますが、このように考えましょう。

36gの前後でアのグラフは、少し不自然に急激に上がっています。

ウのグラフは、36gの前後でそれほど急激な変化がなく、自然な感じです。

ウの方が自然な感じで、「つながりがある」感じです。

答えはウです。

ウ

「食塩が溶ける」というのは、海などで起こっている「自然現象」です。

アのグラフは6(36g)の前後で少し尖った、急激な変化をしています。

自然現象では、アのような不自然な急激な変化が生じることは、可能性として非常に小さいです。

例えば、「加熱した」などの「外からの大きな変化」を加えれば「不自然な変化」は起こりうるのです。

そういうことがなければ、「自然になめらかに繋がって連続しているグラフ」が正しいです。

このように考えて、正しいグラフを選びましょう。

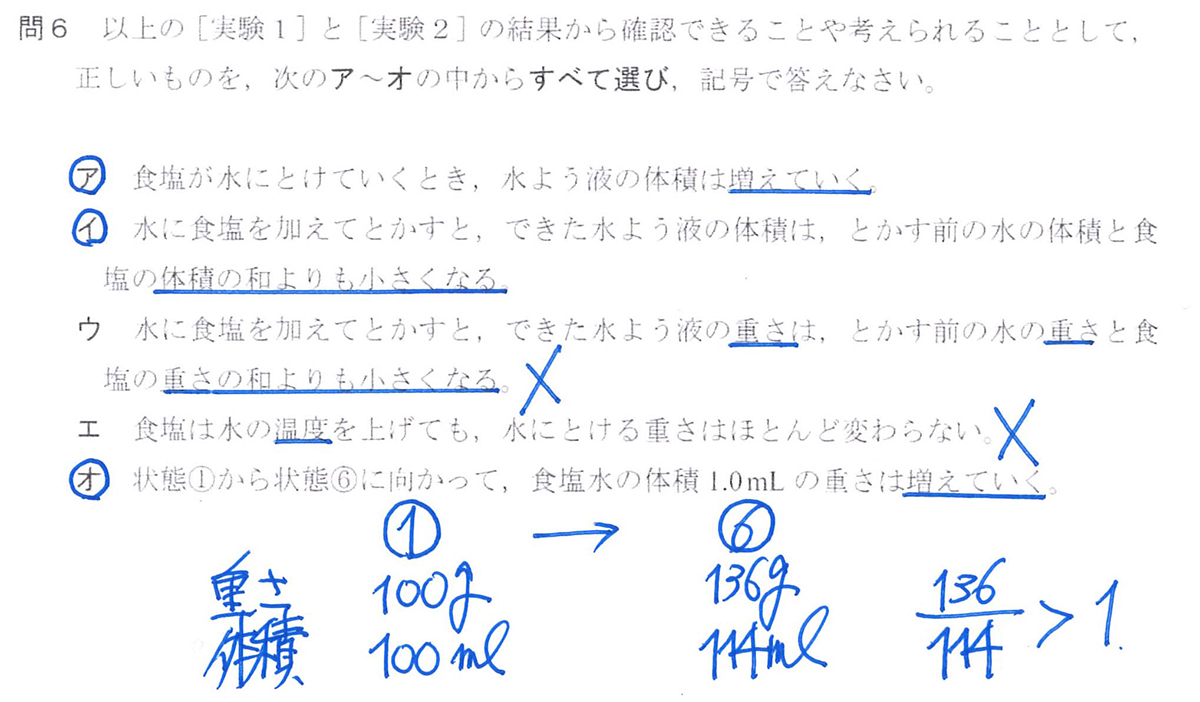

最後の問6です。

ア:表から正しい。

イ:体積は確かに溶かす前後で、和は小さくなっています。

ウ:重さは変わらないはずですから、✖️です。

エ:温度の変化は問4でありましたが、実験としては対象外ですから、✖️です。

こういう時、「問題で出ただけ」と実験の流れを混同しないように気をつけましょう。

オ:1→6の過程で、重さは100g→136gに、体積は100ml→114mlに変化しました。

136/114>1ですから、正しいです。

このように、実験に関する問題は、自分で状況を思い浮かべながら、絵を描いてみましょう。

そして、単位を含め、自分で状況の変化をまとめてみましょう。

ア、イ、オ

グラフが出てきたら、最も大きな変化が起きているところに着目しましょう。

大きな変化の前後で、

何がどのように、状況が変化したのかな?

「大きな変化」に着目すると、大事なことが分かります。

・傾きなど、状況が大きく変化する前後を比較

・自然現象は緩やかに、滑らかに変化する

「変化に着目」すると様々な実験の問題に対して、問題が解きやすくなります。

そして、得点力が大幅にアップするでしょう。

「変化に着目」して

考えると分かりやすい!

次回は下記リンクです。