前回は「記述問題のポイント〜絵・写真などを「理科実験のように」観察・「切り口」を習得・大体の方向性を大事に・模範解答は一例・鹿鳴館の実態〜」の話でした。

状況をイメージして想像:戦時中と戦後の日常生活

麻布中学校の2020年社会の問題です。

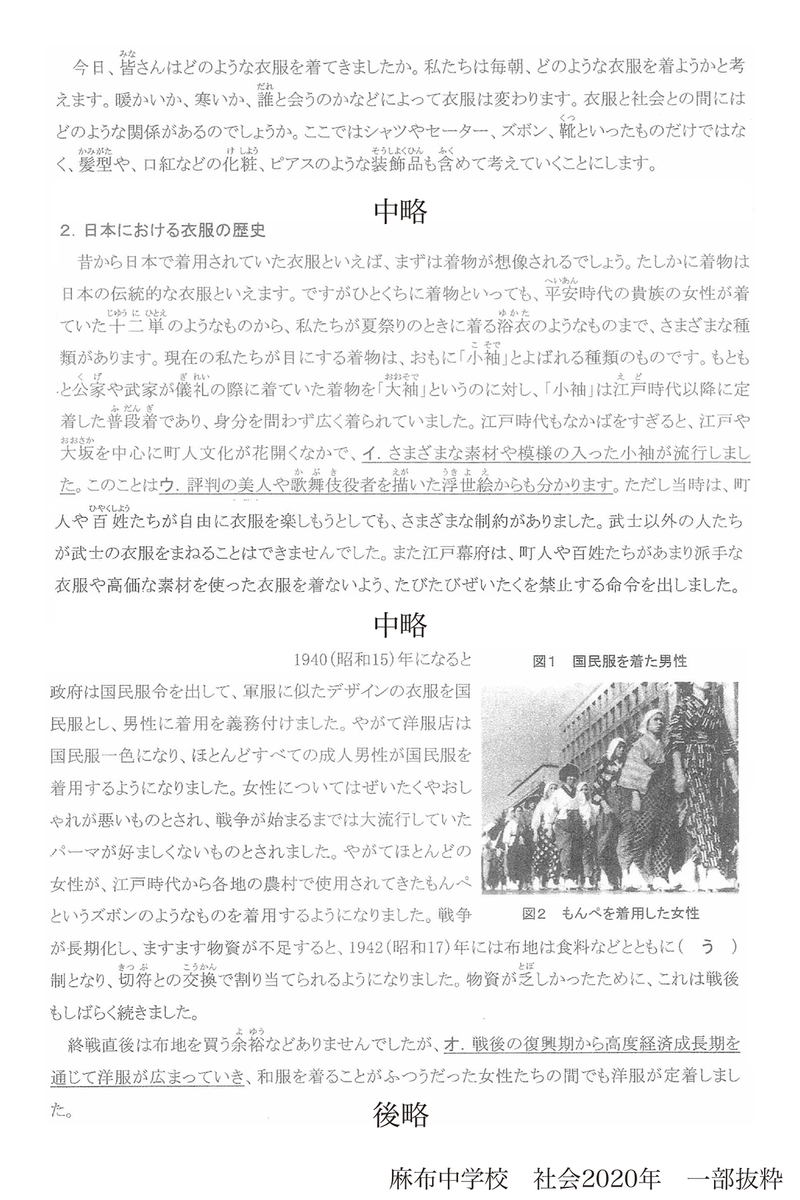

戦時中には食糧や衣類など生活必需品は配給制((う)の答え)になり、国民は大変な思いをしました。

男子小学生

男子小学生配給制って

配られることだよね。

配給制は文字通り「配って、支給される」ことです。

漢字を習い始めた頃に、学校で、

漢字にはその形に

意味があるのです。

例えば、「山」という字は、

山の形から生まれています。

このように「漢字には意味がある」ことを習います。

これを聞いた時は、みんな

そうなんだ。

確かにそうだね!

「漢字の意味」に興味を感じますが、だんだんと覚えなければならない漢字が増えてゆくと、

とにかく、

丸暗記しなければ!

「漢字をひたすら暗記」になってしまう傾向があります。

これは「覚えなければならない漢字の量」を考えると、やむを得ない面があります。

漢字と同様に、このような「配給制」などの言葉も、

とにかく

覚えなきゃ!

「とにかく覚える」となりますが、漢字の意味を考えると暗記の負担が減ります。

平安時代以降、しばらく存在した「国司」という役職がありました。

この「国司」は、「国を司る」という意味がそのまま職名になりました。

このように社会の歴史・地理等の言葉(人名等以外)は、漢字の意味をイメージしながら覚えましょう。

・漢字の意味を考えながら覚えると、暗記の負担が減る

・漢字の意味から、その言葉の本来の意味を理解して、応用力を広げる

漢字の意味を考えると、「言葉の意味」が分かるので理解力が上がり、応用力が広がるでしょう。

生活必需品が「配って、支給される」体制だった配給制。

食糧等を「お金を持っていても自由に買えない」中、国民たちは、

前線の兵隊さんたちは、

アメリカと戦っているんだ!

私たちも銃後(じゅうご、銃の後:戦場ではない場所)で、

懸命に頑張りましょう!

欲しがりません、

勝つまでは!

「欲しがりません、勝つまでは」というスローガンのもと、物資の欠乏を国家国民総出で凌いだのでした。

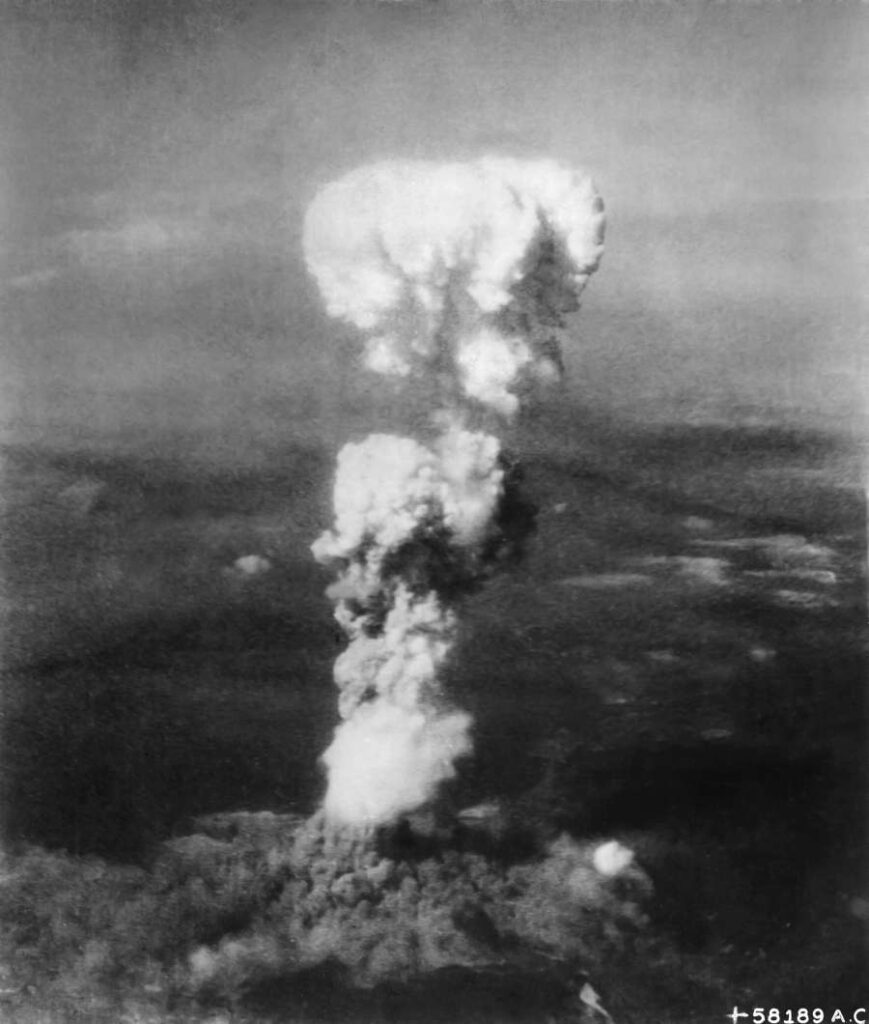

ミッドウェーで致命的大敗北を被ったのち、旧日本軍は米軍に押され続けました。

もともと資源が少なく、勢力圏が減少し続けていた当時の日本。

対して、米国は「資源が豊富」というよりも「資源が有り余っている」状況でした。

戦場の武器・弾薬や食糧に関しては、米軍は日本軍とは比較の対象にならないほど豊富だったのでした。

日本軍は、

ひもじい・・・

食べ物も弾薬もない・・・

に対して、米軍は、

食糧も弾薬もあり過ぎて、

運ぶのが大変だな・・・

莫大な資源が将兵たちに配られていたのでした。

状況によっては、米軍の兵士には、

食糧と武器弾薬で、

一人当たり1トンくらい配っておくか!

「信じられない量」を将兵たちにポンと配った米軍。

このような「戦いにならない戦争」で、旧日本軍の前線の将兵は戦い続けました。

日米戦争開戦後、4年弱に渡った「国家国民総出の戦争」は、日本の敗戦で終了しました。

1945年5月のドイツ降伏後、3ヶ月ほどの期間は「世界中を敵に回して戦った」日本でした。

試験の文章内に歴史や地理などに関する文章がある時、

この状況は

こんな感じかな・・・

この文章は

こういうことを説明しているのかな・・・

状況をイメージして想像しながら読むと良いでしょう。

・文章の内容だけではなく、その背景(歴史の流れ)などをイメージして想像

・イメージして問題を解くと、知識や理解が深化する

「なぜですか」を考える姿勢:イメージを膨らませる

上の問6を考えてみましょう。

「なぜですか」と尋ねれられています。

このように文章が提示されて、「なぜですか」と尋ねられると、

「なぜか」という

理由を知っていなければならない・・・

「なぜは理由を尋ねられている」と考える方もいるかも知れません。

「知識として知っていること」は大事なことです。

一方で、記述でも選択問題でも文章が提示されたら、状況をイメージして考えましょう。

戦後の復興期を、まず考えてみましょう。

東京大空襲などで日本は敗戦(終戦)直後、まさに焦土となりました。

焼け野原のようになってしまったのです。

ほとんど、何もないけど、

ここはどこ?

隅田川が見え、当時にしては比較的高い建物が多いのが特徴ですが、神田周辺と思われます。

その状況から、なんとか頑張って高度成長期を迎えました。

今の日本に住んでいるとイメージしにくいです。

敗戦直後の日本は、世界において「貧しい国」とも言える状況だったのです。

えっ、

日本って貧しかった、の?

現代では

考えにくい・・・

その状況をイメージしてみましょう。

対して、敗戦直後に日本を占領した米国は、まさに世界最強国で抜群に豊かな国でした。

洋服は「欧米の服」という意味ですが、日本にとって最もイメージしやすいのは米国の服です。

ならば、なぜ多くの人が洋服を支持したのでしょうか。

これは様々な理由が考えられますが、下記のような理由が考えられます。

・洋服の本拠地とも言える米国に対する強い憧れがあったから

・急速に経済状況が良くなる中、カジュアルな洋服が新しい文化に感じられたから

あるいは、物資に関して触れられているので、

・物資が不足していた戦時中、敗戦直後に比べ、物資が豊かになったから

・米国などの外国の服が、たくさん日本に入ってきたから

女の子なら着物を着たことがあるかもしれません。

私は、

着物を着るのが大好き!

着物は日本の文化で非常に大事ですが、着るのが大変です。

・和服に比べて、着るのが容易で扱いやすかったから

・新しい時代を予感させるイメージがあったから

これも理由に挙げられるでしょう。

文章内のキーワードをヒントに

・文章内で大事なポイントとなるキーワードを探す

・キーワードは「作者が主張したいこと」なので、何度か登場する傾向がある

・キーワードをヒントに考えて、考えを展開する

文章内に「ますます物資が不足すると・・・」「物資が乏しかったために・・・」とあります。

このような、わかりやすい「キーワード」のような表現には注意します。

文章の流れから「物資が乏しかった」ことが予想されます。

そういうキーワードをヒントに考えてみるのが良いでしょう。

記述問題の採点が「どのように行われているのか」は各中学校次第です。

各学校の教育理念が反映されると思います。

解答が

色々と考えられそうだけど・・・

このような記述式問題に出会ったら、まずは問題文の流れをヒントにしましょう。

その上で、あまり考えすぎずに自分の感じたことを素直に書いてみましょう。

考えすぎて、

分からなく

なっちゃった・・・

「分からないから」と、こういう問題を「白紙で出す」ことがないようにしましょう。

何らかの感じたことを、自分なりに堂々と書いてみましょう。

採点者は、ある程度の「想定される答え」を用意しています。

大体こういう内容が

「解答」になるだろう・・・

ちょっと想定してないなかったような答案があると、

こういう視点があるのか・・・

面白いな・・・

まあ、ちょっと違うんだけど、

面白いから、いいんじゃないか・・・

「違うけど、良い視点」と考えて、良い点数をくれるかもしれません。

記述式問題は文脈から状況をイメージして、

こういうこと

かな?

考えてみて、はっきりと書いてみましょう。

・出題された文章を「こういう視点もあるんだ」と楽しく読む

・自分の歴史・地理などの勉強の「一つのまとめ」として学ぶ

勉強する際は、こういう「過去問の文章」をしっかり理解して学力を上げましょう。

次回は上記リンクです。