前回は「選択・暗記問題の解き方・コツ・ポイント 5〜暗記問題を合理的に考える姿勢・状況から選択肢を推測・イメージして暗記を増やす方法・歴史の「作用反作用の法則」〜」の話でした。

記述問題の攻略法:文章を楽しく読む姿勢

記述問題の攻略法を、具体的に麻布中学校の記述問題で考えてみます。

麻布中学校の2020年社会の問題です。

大問1題で、歴史や時事問題など広範な内容を含んでいます。

基本的に記述式の答え方には、かなり幅が広いのが現実です。

様々な過去問題集で「解答例」が記載されていますが、解答例は「一例に過ぎない」です。

どのように採点されているのかは各学校伏せていますが、出題者・教員の考えが強く反映されます。

この年は「衣類」から、歴史と現代社会など様々なことを考えている非常にバランスが良い出題です。

男子小学生

男子小学生記述問題は、こういう長い文章をしっかり理解して、

「文章を書く」のが大変・・・

社会の問題なのに、国語の問題みたいに

文章が長い・・・

選択肢や穴埋め問題中心の場合も、「出題者が作成した文章」が登場することがあります。

こういう文章は国語のように「しっかりとした文章」で読むのが大変かも知れません。

長い問題文を作成する出題者は、

衣類をテーマにして、歴史や現代社会に関する

出題をしたいな・・・

まずテーマを決めて、

ここはこう表現して、

こんな感じに展開しようか・・・

一生懸命文章を考えています。

おそらく、出題者が日頃考えている問題意識が反映される場合も多いでしょう。

だから、読むのが

大変なのかな?

プロの教員である出題者が「力を入れて」作成している文章。

こういう記述問題等の「横断的文章」を解くときは、「楽しみながら」読んで考えましょう。

「過去問を解く」から

楽しい気分より、緊張するけど・・・

「こういう視点もあるんだ」と考えて読んでみると良いでしょう。

衣類に関して平安時代から江戸時代、そして現代に至るまで話が壮大に展開します。

・出題された文章を「こういう視点もあるんだ」と楽しく読む

・自分の歴史・地理などの勉強の「一つのまとめ」として学ぶ

「一石三鳥」の学び方:歴史的背景を考える

楽しみながら「一つのまとめ」として、こういう記述問題を解くと社会の学びも整理されるでしょう。

すると「一石二鳥」にも「一石三鳥」にもなるでしょう。

a.文章を読んで、自分の思考のまとめに役立てる

b.記述問題を具体的に解いて、記述に対する考え方・書き方を学ぶ

c.文章から「新たな気づき」を得て、学びを深化させる

このように学ぶと上の「aとb」が得られるので「一石二鳥」です。

cの「新たな気づき」は、気にし過ぎない方が良いですが、

あ、なんか、

ここ面白いかも・・・

こういう見方も

あるんだ・・・

少しでも「面白いかも」感じることがあったら、それだけでも「新たな気づき」です。

すると「一石三鳥」にもなるので、とても良い勉強になるでしょう。

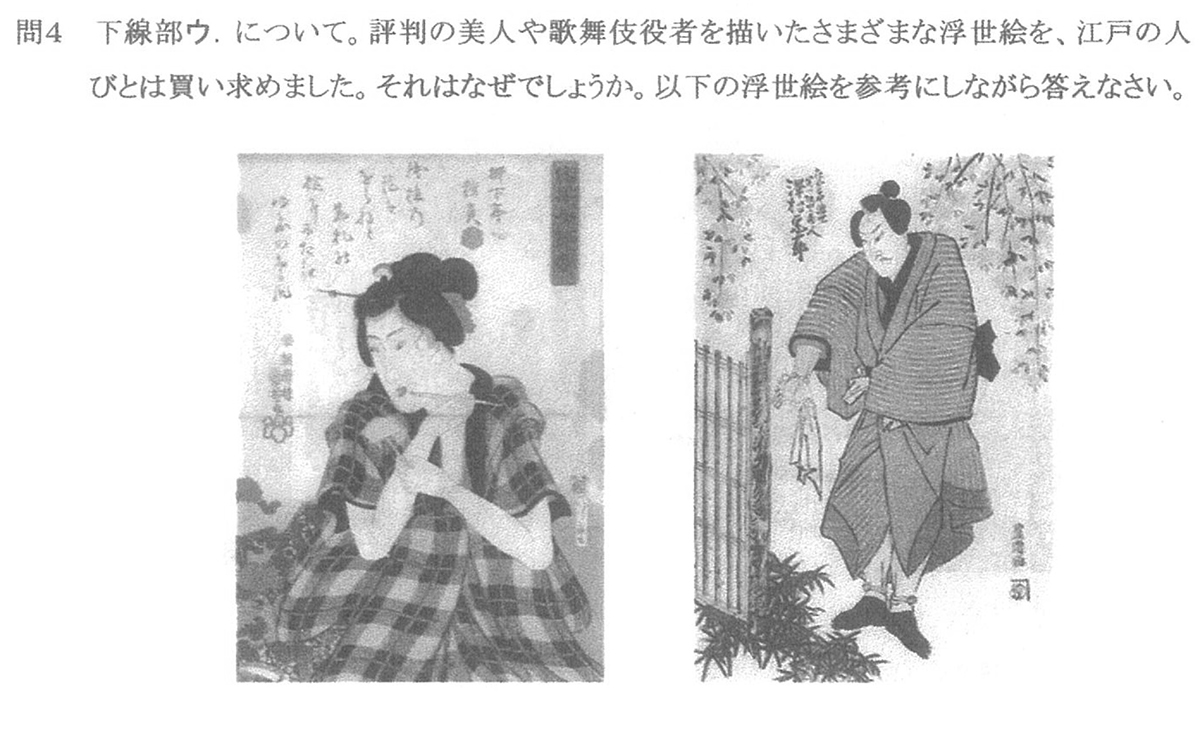

上の問4を考えてみましょう。

浮世絵が「非常に流行した理由」を、出題しています。

これは様々な複合的な理由があると思います。

歴史的背景から考えてみましょう。

歴史的背景?

難しいよ・・・

具体的に浮世絵をイメージしましょう。

富嶽三十六景を例にしましたが、他の絵でも良いでしょう。

難しく考えずに「当時と現代の違い」を考えてみましょう。

コピー機や印刷機のなかった当時、こういう浮世絵を持つことは時代の最先端であったことです。

浮世絵を持つこと自体が、憧れの対象であったのかもしれません。

いわゆる「ステータス」です。

また、現代においても好きな芸能人の写真を持っていることにも通じるかと思います。

美人や歌舞伎役者の浮世絵を持つことは、以下のような理由があると思います。

・最先端の文化や風俗を感じられる

・どのような衣類が流行かがわかる

・流行を反映した絵を持つことがステータス

これらの理由をポイントして念頭に置き、自分なりに解釈して書くと良いです。

模範解答としては、やはりテーマがファッション性のある衣類であることを考えます。

すると、最も大事なポイントは「最先端の衣類・文化の流行がわかるから」となります。

解答例は下記です。

・最先端の衣類・文化の流行がわかるから

・流行っている浮世絵を所有すること自体が、有名画家の絵を持つようなステータスであったから

これ以外にも、解答の仕方は様々あると思います。

考え方として、まず「何が主題か」の軸は持つべきでしょう。

この場合は、「衣服の話」ですから「衣服」に話を結びつけることが最も考えやすいです。

その上で、文化・流行・風俗などは庶民生活の大きな興味の対象となります。

歴史の中で庶民の話が出てきたら、このあたりのキーワードは考えましょう。

・問題文からキーワードを拾う

・問題文のテーマとキーワードを軸に考える

「自分の考え」を文章で自由に表現

麻布中学校の解答用紙は、ある制限された枠があります。

そのため、「出来るだけ簡潔に書く」ことが求められています。

麻布中など記述問題を出題し解答用紙に枠がある時は、簡潔に書く練習も大事です。

簡潔に書くのが

難しい・・・

簡潔に、と思うと

手が止まってしまう・・・

「簡潔に書く」のは大人でも難しいことです。

あまり難しく考え過ぎずに「簡潔に=簡単に」と考えて、端的に書いてみましょう。

武蔵中の場合は、解答用紙に大きな余白があります。

「自由に表現・自分の考えを書きなさい」というスタイルです。

何をどのように描いても、採点者は採点してくれます。

武蔵中を受験する方は、

こんな感じで

書いてみよう!

「まずは書いてみる」ことを心がけましょう。

ちょっと違うけど、

この子、面白いこと考えるな・・・

「ちょっと違う」場合でも、武蔵中の場合は「面白い発想」だと点数が入る可能性があります。

「正しい答え」を求め過ぎず、記述問題は「自分の考えを自由に表現」してみましょう。

志望校の解答用紙の形式にもよりますが、多くは「ある枠が設定されている」ことと思います。

この枠をはみ出して書いた場合は、採点上どのように考えられるのか?は各校によって様々でしょう。

筆者個人の考え方では、

少しくらい枠から

はみ出しても良いのではないか・・・

「はみ出ても良い」と考えます。

学校によっては、「解答用紙をはみ出てはダメ」という場合もあるでしょう。

「ある一定の枠内でまとめる能力も大事な学力」という考え方もあります。

「簡潔に説明すること」も確かに重要な学力です。

このあたりは志望校が明らかにしている場合もあり、塾の先生がご存知でしょう。

「枠からはみ出したら✖️」は、武蔵中では原則として考えられません。

他の中学校や教員・採点官の考え方によっては、減点はあるかもしれません。

「解答の枠内に納めなければならないのか」は重要なことですから、事前に確認しておきましょう。

そして、記述問題の過去問を勉強するときは、「小説や物語を読むように楽しく」勉強してみましょう。

次回は下記リンクです。