前回は「算数の効果的勉強法〜中堅校志望者向け・「できない」から「わかる」へ・「しっかり理解」する・書く・描く・再現する・考えながら書く〜」の話でした。

一題一題しっかりと理解する姿勢:状況をしっかり理解

日々、目の前の景色や事柄を眺めていて、人間は「分かった」つもりで行動しています。

上の写真で、横断歩道を渡った左手向こうに、少し特徴的な建物があります。

男子小学生

男子小学生あの建物

面白い!

こう思っても、建物・建築がとても好きな方以外は、それ以上はあまり見ないでしょう。

さっき面白いと思った

建物の特徴的な色は何色ですか?

見た直後に、このような質問を受けた時、

え〜と、

なんだっけ・・・

もう一回

見れば分かるけど・・・

すぐには分からず、「改めて建物を見なければ分からない」人が多いのが現実です。

あの建物

面白い!

大いなる興味を引かれても、人間はそれほど詳しくは認識していないことが多いです。

勉強する際には、全ての科目に共通することですが、「分かったつもり」にならないようにしましょう。

解答を見れば、

なんだ、

この補助線で良かったんだ・・・

「これで良いんだ」で終わりになりがちなのが、算数です。

解答読めば「分かる」ので、「理解したつもり」になってしまいがちです。

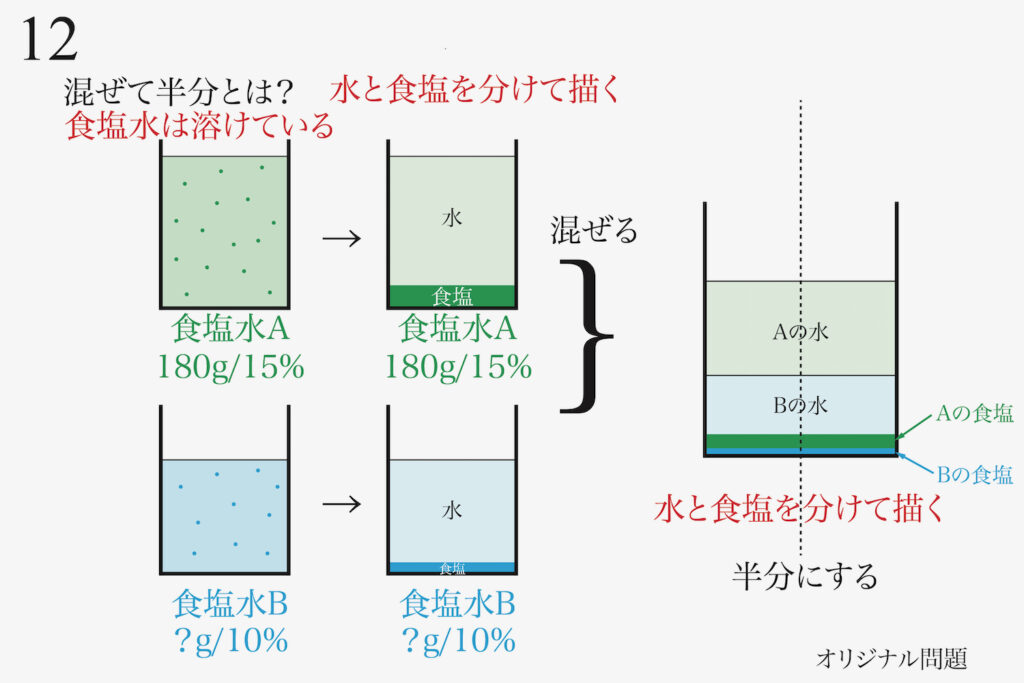

てんびん算「二つの食塩水を混ぜて半分にする」の考え方を図で説明しました。(上記リンク)

この「混ぜて半分」は「半分して混ぜる」と同じ話は、言われてみれば、

確かに

そうかも・・・

ふ〜ん、

じゃ、それで考えよう!

「分かった気持ち」になって、こういう図を「見て終わり」「見て理解」する方が多いです。

先ほどの「特徴的な建物」のように、「興味を持って見る」は「頭に入っていない」ことが多いです。

食塩水の問題を見ると、

よし!

てんびん算だ!

私は、食塩の量を計算で

考える!

すぐに「解こう」と立式するよりも、状況をしっかり理解しましょう。

小問などで「状況が明らかに簡単」な場合は、

これは、状況は

すぐに分かるけど・・・

「すぐ解く」で良いでしょう。

上記のような、応用問題・複合問題は、図を描くのが大事です。

ぜひ、コップの絵などを描いてみましょう。

日頃やってないと、こういうことは試験で、なかなか出来ないでしょう。

状況を整理=ポイントを整理:自分の手で考え方をメモ書き

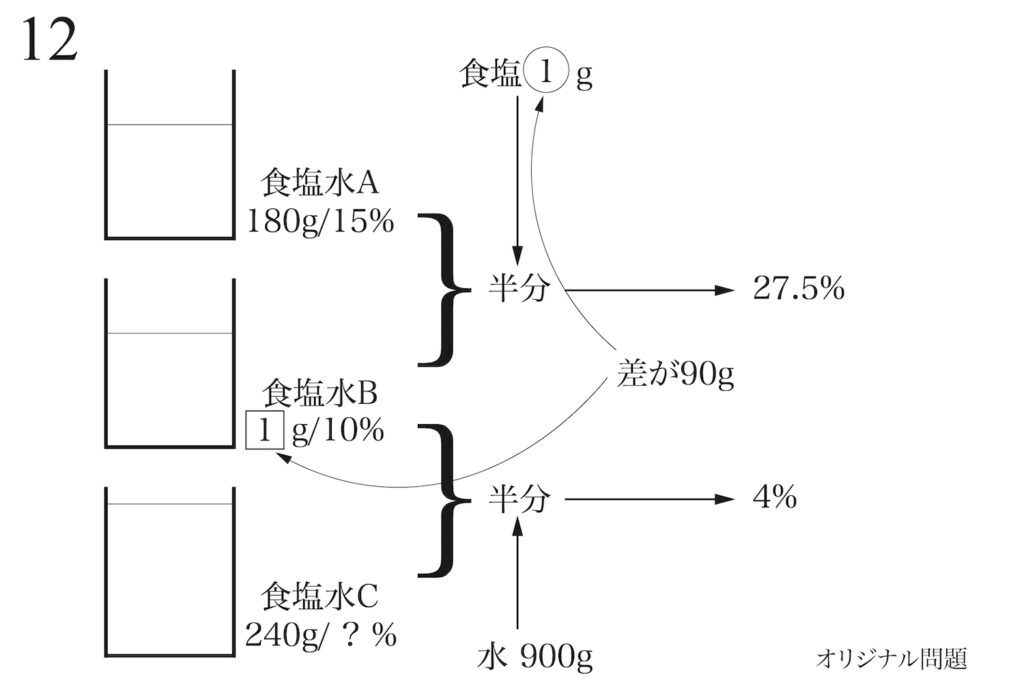

あるいは、そもそも「三つの食塩水がどのように関わるか」を図示すると良いでしょう。

別に書かなくても

分かるし・・・

という方もいらっしゃるかもしれませんが、こういう「状況を整理する」姿勢は大事です。

自分で「状況を整理」することは、「問題のポイントを整理」することに繋がります。

確かに、

こういう風に書いてみると、分かりやすい・・・

算数や理科は、実は「何と何が分かっていて、何を求めるのか」が非常に大事です。

まずは、「分かっていること」を理解して、「求めること」をはっきり認識すること。

特に問題文が長くて、複雑な問題は「整理すること」がとても大事です。

「自分なり」で良いので、走り書きでも整理してみましょう。

でもさ、

時間かかるよ・・・

テストでは、

一秒でも欲しいよ・・・

確かに「一分一秒を争う」面があるのが試験・テストです。

このように「遠回りする」ことは「時間のロス」につながります。

ところが、算数では

これは、どう

考えるんだろう・・・

手が止まってしまうことが、良くあります。

それは、

よくあるけど・・・

「手が止まって進まない」くらいなら、「手を動かして、少しでも進める」方が良いでしょう。

特に記述式問題では、上記のような「状況整理」だけでも、部分点が入る可能性があります。

まだ、何も

解いてないけど・・・

算数・数学・理科では、「状況を認識する」ことが大きな一歩になります。

部分点が入るかどうか、あるいはその点数は、各校の教育理念・カラーによります。

武蔵中などならば、「状況整理」だけでも、1~2点はいる可能性が高いでしょう。

・「図や絵を描く」ことを大事に

・上手くなくて良いので、丁寧に描く

・図形問題の場合、「図形全体と補助線」を描く

難関校合格へ向けて

今回は「難関校へ向けて」具体的な話です。

難関校受験生向けの学習法です。

1. 問題に挑戦!少し考える(出来たらOK)

2. 解答の要点をメモしながら読む

3. 解答を閉じて、再度挑戦!出来なければ、2をもう一度

前回は「解答の一部を」でしたが、難関校受験生は「理解して、要点」を考えながらメモしましょう。

3は記述式試験を想定すると、ある程度「実際に解答を作る」感じで紙に書くのが望ましいです。

分かっていれば、

表現することは出来るよ!

自信がある子どもは、「自分が分かる」書き方で良いです。

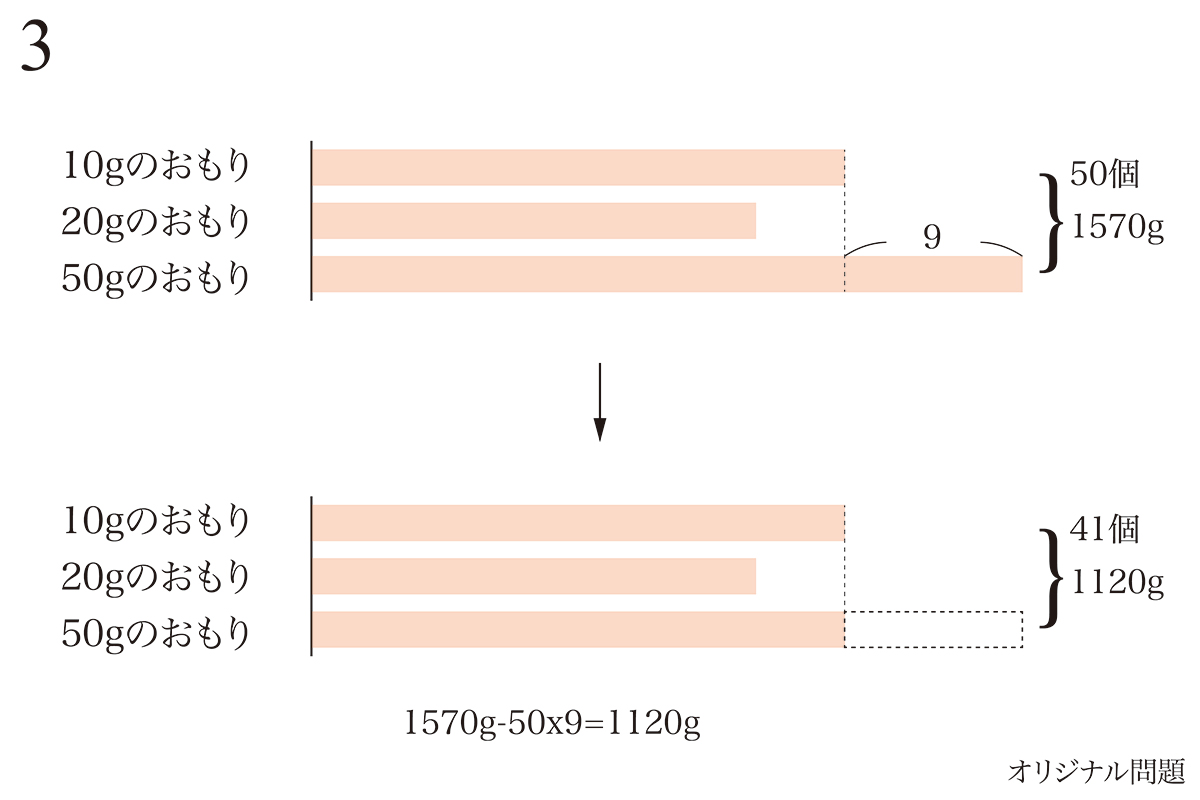

算数実践・問題3の解法Bで、棒グラフを描く解法を上記リンクでご説明しました。

この解法において、棒グラフは「本質的」です。

こういう問題が解けない時、棒グラフを自分の手で再現しながら解答を理解しましょう。

上記のような棒グラフを描いて「解こう」としている場合。

「50gのおもり9個を除外すると」がポイントです。

そこで、そのようなメモ書きでも良いでしょう。

「考えている」ことは表現するようにしましょう。

記述式において「明確に表現する」ことは大事ですが、適当に略しても良いでしょう。

自分流で略しても、

採点者は分かるかな・・・

採点者はプロなので、一目で大抵分かります。

メモ書きであっても、採点者は、

どうやら、この子は、

こういうことを考えているらしいな・・・

ちょっとまだ途中だけど、

方針は正しい・・・

これは、

5点だな・・・

そして、「一生懸命答案を見て、考えている事を評価しようとする」のです。

未知数を色々考える:自分の考えやすい方法

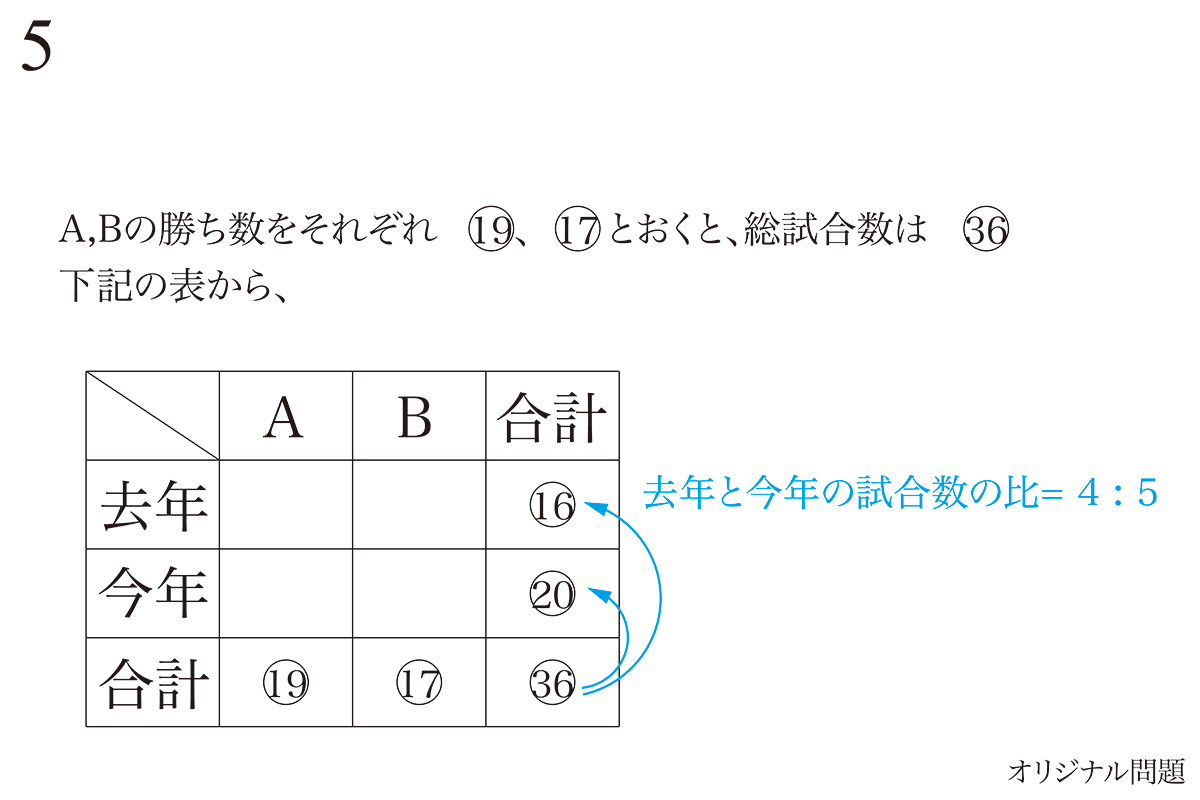

問題5の解法Bで、表を作成する解法の話をしました。(上記リンク)

解法のポイントは、上の表です。

ここでは、「特徴的な比=19 : 17」に着目しました。

同様に、表を作成して「別な比に着目してスタート」しても解けます。

未知数の設定に、「解きやすい設定」「考えやすい設定」はあります。

一方で、未知数設定の仕方は自由なので、自由に考えてみましょう。

僕は、

この量に注目したよ!

私は、

この値に着目したい!

それぞれの好みで、良いでしょう。

自分なりに自由に設定して、同様の解法でも「少し異なる視点」で解いてみることは大事です。

問題を多角的に見る視点は、学力アップにつながります。

次回上記リンクです。