前回は「細かなプラモデルを作る体験 6〜プラモデルを様々な角度から見る体験・「手を動かす」学び・プラモデルとペーパークラフト〜」の話でした。

日本の駆逐艦のプラモデル製作:「ちょっとした知識」の楽しみ

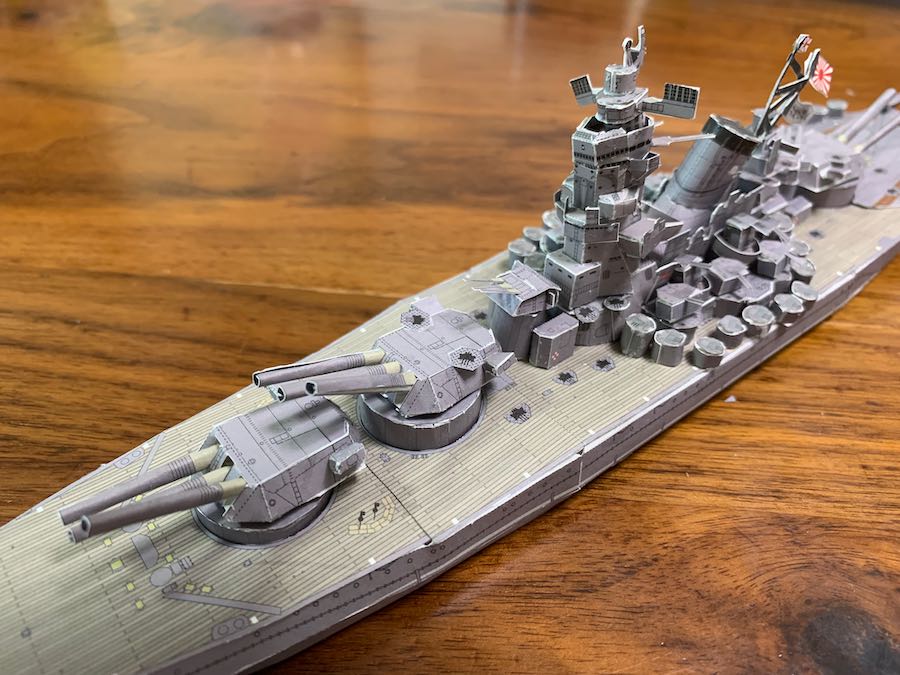

タミヤのWaterlineシリーズで、米国の駆逐艦を作成しました。

今度は、日本(旧海軍)の駆逐艦を作ろうと思います。

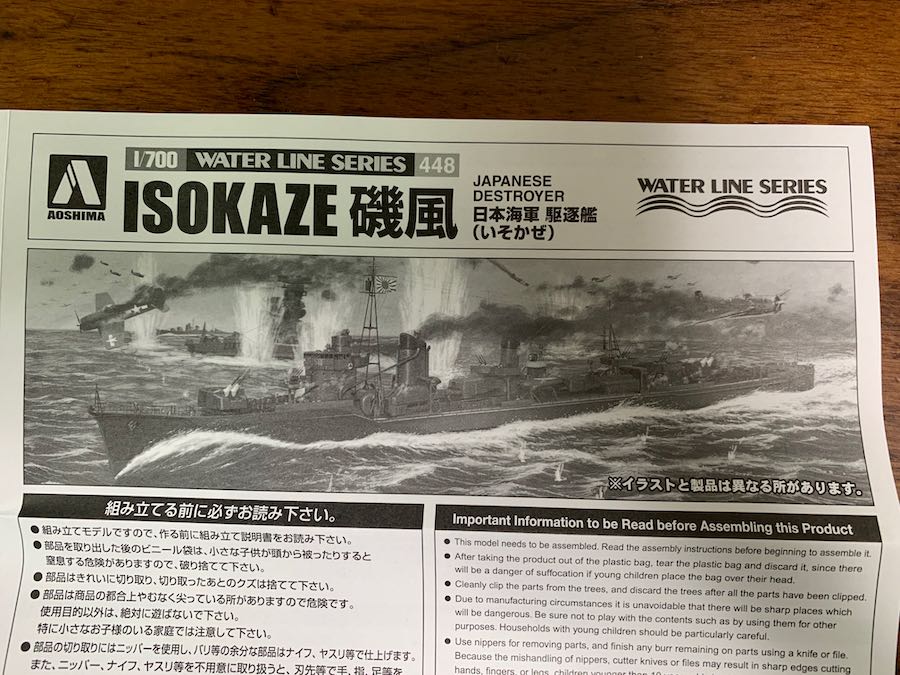

今回は、青島模型の駆逐艦「磯風」です。

この駆逐艦「磯風」は、子どもと一緒に量販店(おもちゃ屋)に行って、選んでもらいました。

子ども

子ども駆逐艦

って何?

大人は、なんとなくイメージできますが、説明するのは、意外と難しいです。

海の上で戦う船の中で、

一番小さい船だよ。

潜水艦を除く軍艦では一番小さく、英語では”Destroyer”と言います。

「駆逐」よりも、”Destroyer”の方が強そうなイメージです。

前に作ったのと、

形がだいぶ違いそうだね。

とても

楽しみだね。

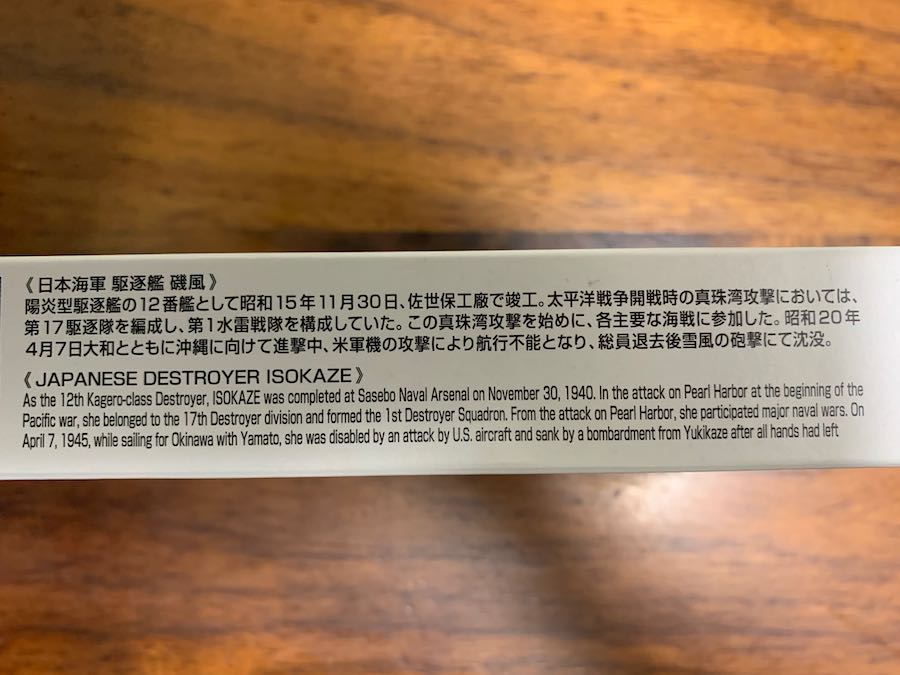

“Water Line Series”で、アオシマの駆逐艦「磯風」の箱の側面です。

箱の側面に、簡単な説明が書いてあります。

ふ〜ん、

そうなんだ・・・

こういう説明は、大人も勉強になります。

歴史が好きで、軍艦もある程度は知っています。

主力の戦艦・空母のことは知っていても、数の多い駆逐艦・巡洋艦は、知らないことも多いです。

「磯風」は、戦艦大和とともに、事実上「大日本帝国海軍の最後の戦い」で沈みました。

こういう「ちょっとした知識」を知ることも、とても楽しいことです。

プラモデル作成で大事な「パーツの整理」

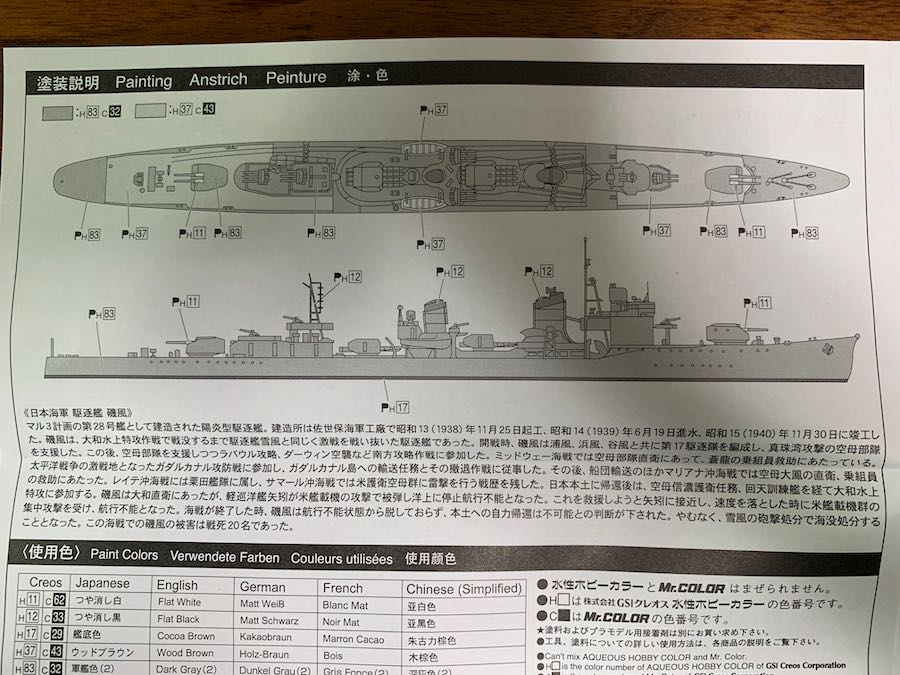

説明書の冒頭には、さらに細かな説明があります。

子どもは、こういう部分は読みませんが、改めてよく読むと「塗装色」など非常に細かく記載あります。

この説明書を作成するのも、

大変だな。

作成者の方の苦労が、しのばれます。

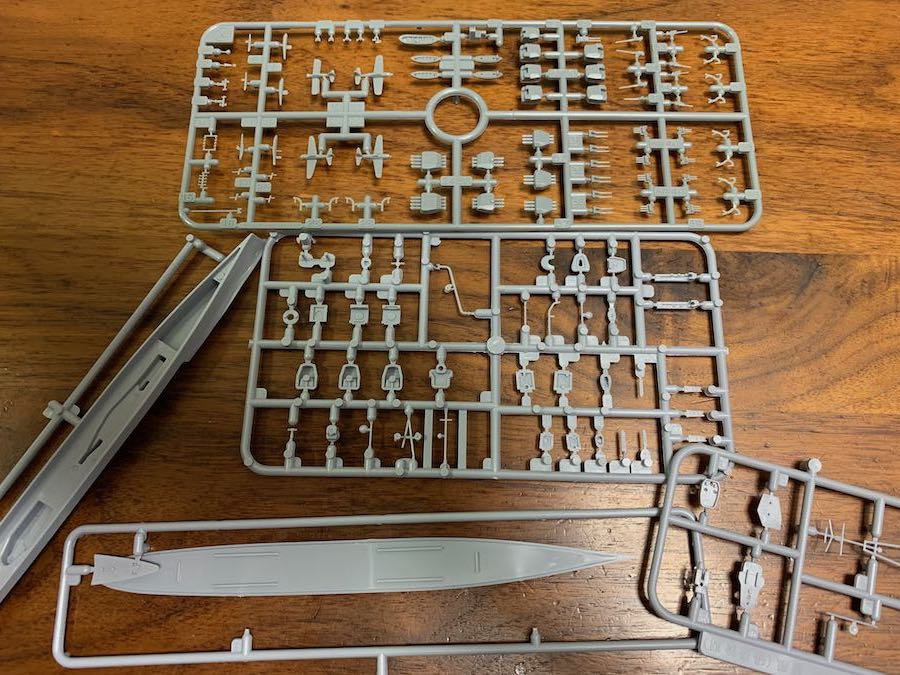

一番大事な、「パーツの確認」などは本人にやってもらいましょう。

説明書通り、パーツがあるか

確認しよう。

うん。

やってみる!

確認したら、

記号順に並べよう。

うん。

分かったよ。

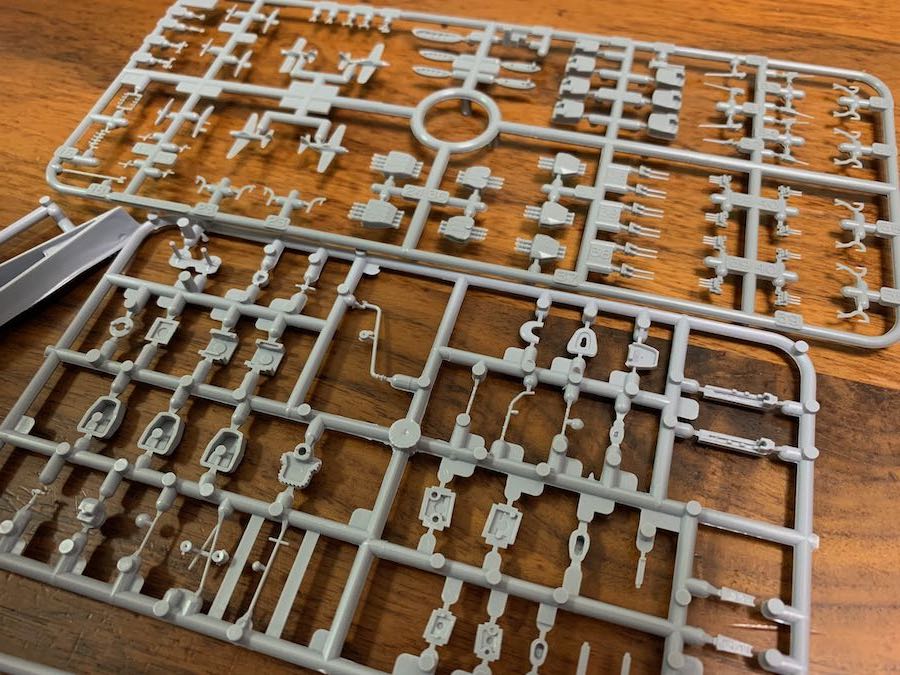

また、非常に細かなパーツが多いです。

まずは「記号に従って、左から並べる」をやってもらいます。

上の写真では、パーツの番号が裏側になっています。

パーツの数字が、

表になるように並べてね。

うん。

分かったよ。

この整理の仕方は、様々な方の考えがあると思います。

分かりやすいように、

並べてね。

うん。

大丈夫だよ。

参考となる考え方を教えて、あとは子ども自身が「自分なりのやり方」を作ってくれれば良いと思います。

上記リンクでは、「のびのびした賢さ」に関する話をご紹介しています。

自分なりの「やり方」や「型」が、少しずつ出来ると良いと思います。

次回は下記リンクです。