前回は「算数の総合力を上げるポイント〜「遠回りな勉強」で鍛えられる応用力・面積を求める複数の視点・様々な辺の比・算数の腕力を鍛える姿勢・少し遠回りでも解答にたどり着く〜」の話でした。

算数の「しっかりした思考力」を育てる勉強法:複数の視点

様々な考え方があることが多い算数。

問題集などで、大抵は「一つの解法」が記載されていることが多いです。

その「一つの解法」は、最も見通しが良い解法であることが多いです。

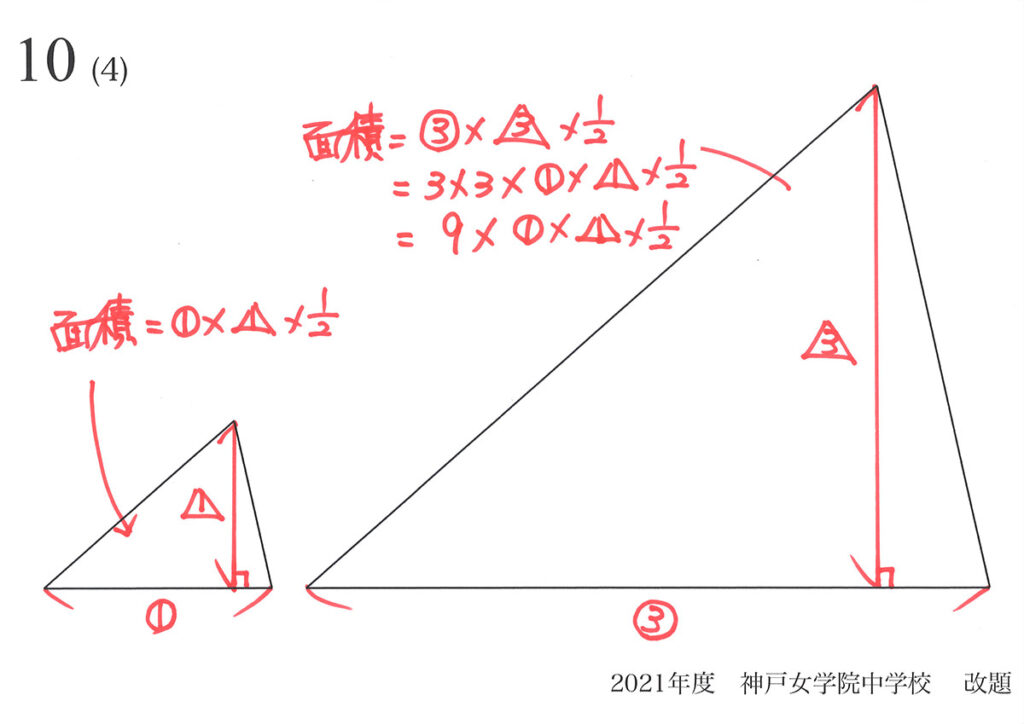

「見通しが良い」解法の方が良いですが、「見通しがそれほど良くない」解法も大事です。

男子小学生

男子小学生でも、「見通しが良い」のは

一番簡単に解けることでしょ。

「見通しが良い」と一番簡単で、最も短時間で問題が解ける傾向があります。

そのため、試験当日は「見通しが良い」解法で解けることがベストです。

ところが、なかなかそうもいかないことがあります。

少し遠回りでも「しっかり解答に至れる」力を育てることも大事です。

そのように「複数の視点」で考えられるようになると「思考の軸」が育つでしょう。

・分野ごとに共通する「考え方=思考の軸」を考える

・問題ごとのバリエーションの違いは「同じ」と考えられる思考力育成

計算量を減らす戦略:棒グラフなどを描く姿勢

様々な視点で考える力は大事ですが、試験は「時間制限がある」ことが大事です。

時間がかかり過ぎると「解答に到達できるかどうか」が大きな問題になります。

そう。時間制限があるから、

算数では焦ってしまうことが多いよ・・・

焦って、計算ミスして

✖️になることがある・・・

問題の形式が「記述式か答えのみか」で、大きく変わるでしょう。

「答えのみ」が多い出題形式ならば、「見通しの良い解法=要領の良さ」が大事になってきます。

様々な解き方を考えてみて、「見通しの良い」解き方を習得するようにしましょう。

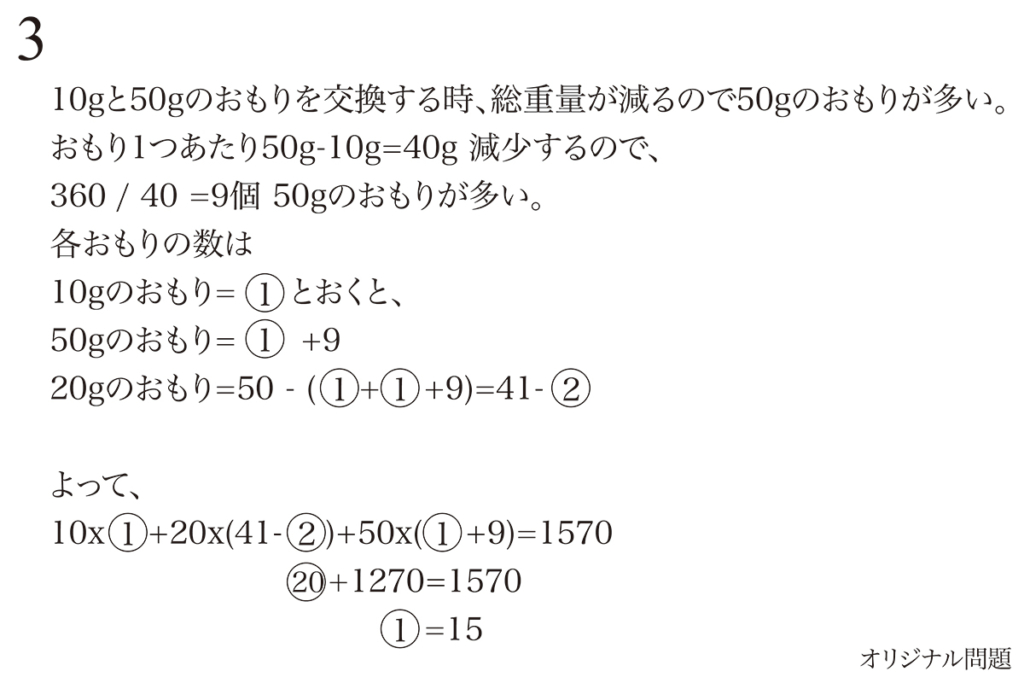

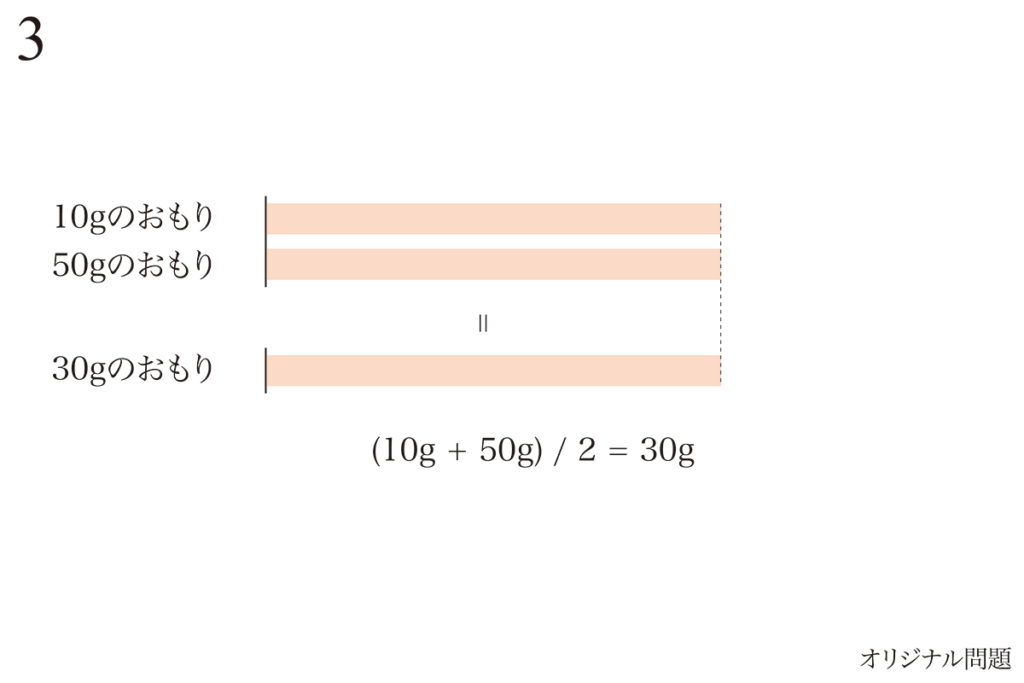

上のような「未知数を設定して方程式で解く」考え方は、しっかりと習得したいです。

ところが、計算ミスが起こる可能性があります。

「答えだけ」の場合は、「計算ミスをしたら0点」になります。

「考え方が合っていても、計算ミスをしたら✖️」というのは、

この間の模試で、

そう言うことがあった・・・

ちゃんと出来ていたのに、

最後の最後で計算ミス・・・

受験生側から見ると、とても切ないことです。

計算ミスを防ぐには計算力をつけることが大事ですが、試験では「焦る気持ち」があります。

そこで、出来るだけ「簡単にする」姿勢は大事です。

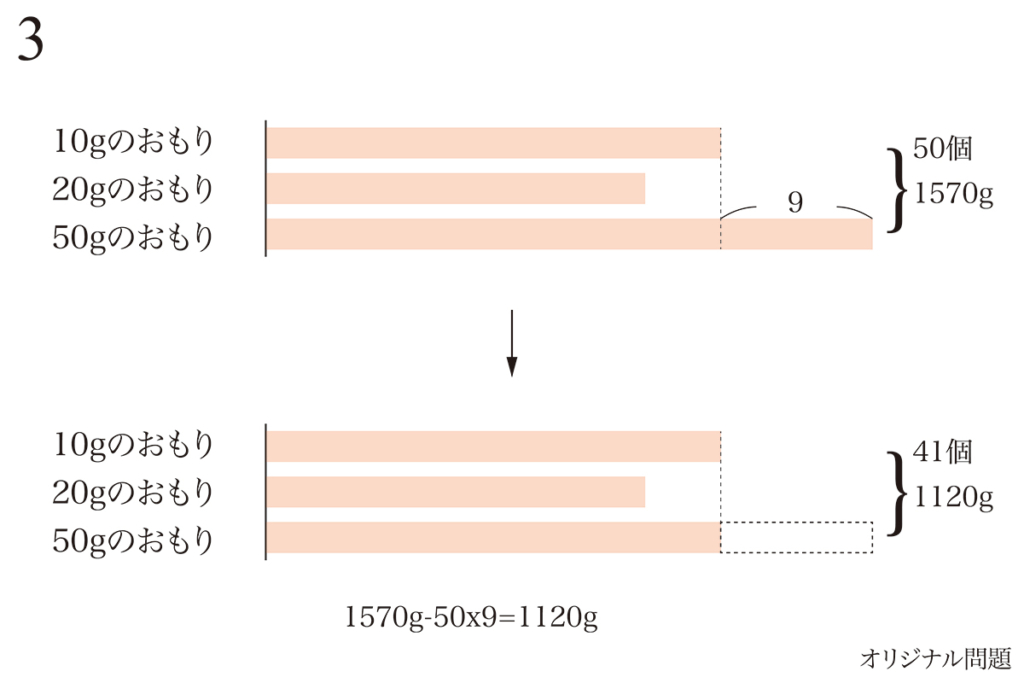

棒グラフを描く考え方は「基本中の基本」ですが、意外と書かないものです。

これくらい、

棒グラフ書かなくてもわかる!

こう思って、「棒グラフを描く時間を惜しむ」傾向があります。

少し複雑な大問では、棒グラフなど描いて「しっかり解く」ようにしましょう。

そこで「ちょっと気づいたこと」があれば、とても大きな力になるでしょう。

そして、このような「ちょっとしたグラフ・図を描く」と計算ミスも減らせます。

上記リンクで、棒グラフを描く話をご紹介しています。

・沢山の未知数を設定しない(未知数は2つまでが基本)

・簡単な棒グラフなどをサッと描いて「ポイントをつかむ」姿勢

記述問題への対応:小学生らしい姿勢でしっかり描く

「記述式」が多いならば「見通しの良い解法=要領の良さ」も大事ですが、「答えだけ」と少し異なります。

記述式・記述問題の場合は、「しっかり分かっていることを表現」することが大事です。

算数で記述が多い学校を受ける方は、「しっかり考える力」を育てる視点が良いでしょう。

本来はペーパー式の試験であれば「記述式の方が、答えのみの試験より遥かに望ましい」でしょう。

様々な新たな試みが増えている中学入試。(上記リンク)

記述式は、採点に

手間・時間がかかる・・・

出題者側からの視点では、大変な記述式ですが、

だが、面接等よりは手間・時間が少なく、

対応しやすい点はある・・・

面接等よりは「記述の方が出題者・採点者は対応しやすい」です。

従来のペーパー試験において、「プロセスや自分の考えを述べる」記述式が徐々に増えてゆくと考えます。

志望校がこれまで「答えのみ」の試験形式であっても、突然「記述式」が出題されるかもしれません。

僕の志望校は、

「答えだけ」が多いよ。

でも、突然記述式が出たら、

困るかも・・・

当日、「記述式が出題」されても、日頃から考えておいて対応できるようにしておきましょう。

「こういう問題は出ない」と考えていて、突然「そういう問題が出る」と慌ててしまいます。

第二次世界大戦で日本敗北のきっかけとなったミッドウェー海戦。

「米空母は絶対出てこない」と思い込んでいた司令部に対して、

先に発見せる

敵は・・・

後方に

空母二隻を伴う!

ば、

馬鹿な!!!!!!!!

この「勝手な思い込み」が致命傷となり、日本は「考えもしなかった」大敗北をしました。(上記リンク)

このように「出ないだろう」という勝手な思い込みはしないようにしましょう。

今まで私の志望校では、

記述は出なかったけど、確かに突然出るかも・・・

どのように「準備」しておけば

良いのかな・・・

一つの対応方法は、記述式試験のある学校の過去問をやってみると良いでしょう。

この時、志望校の問題のレベルや出題傾向も考慮した方が良いです。

そこで、志望校と「似たようなレベル・傾向」の問題が良いでしょう。

あるいは「答えだけ」の問題を解く時に、「記述式」を想定するのも良いでしょう。

計算式だけ羅列せずに、図や絵、あるいは簡単な説明文を書くようにするのが良いでしょう。

最初は模範解答を「真似て書いてみる」と良いでしょう。

小学生が受ける中学受験では「論理性」は、あまり問わないでしょう。

「僕は・私はこう考えます」ということを「小学生らしく」しっかり描くこと。

それが、記述式問題への最も良い姿勢です。

次回は下記リンクです。