前回は「住まいから日の出を見る体験〜実際に体験する大事さ・自宅で日の出をみる体験・実際の体験・経験と知識・学びへの好奇心〜」の話でした。

色々興味を持つ大事さ:テスト以外に大事なこと

九州の五島で子どもと一緒に日の出をみる体験の話をしました。

だいたい球体である太陽(ガスの塊)は、目で見ると「だいたい円」です。

その円の一部が見えてきて、少しずつ大きくなってゆきます。

やがて太陽が昇って、「だいたい赤い円」がはっきりと見えてきました。

子ども

子どもまん丸の太陽が

出てきたよ!

こういう体験をすると、子どもは喜びます。

大人も楽しいことが多いです。

こういう経験をすると「ただ知識があること」は「それほど大事ではないこと」がわかってきます。

「知識があること」は大事ですが、もっと大事なことがあるでしょう。

たくさんの知識がある、あるいはたくさんの問題を解いて訓練する結果、テストの点数は良くなります。

その結果、「テストの成績・点数・偏差値」が上がることを目指すだけになると、

とにかく

覚えなきゃ!

「とにかく暗記」となる傾向があります。

そして、

覚えるのが

大変・・・

「勉強すること」が苦痛になってしまうかもしれません。

成績アップにつながる体験:日の出と理科の天体

理科の天体も問題があります。

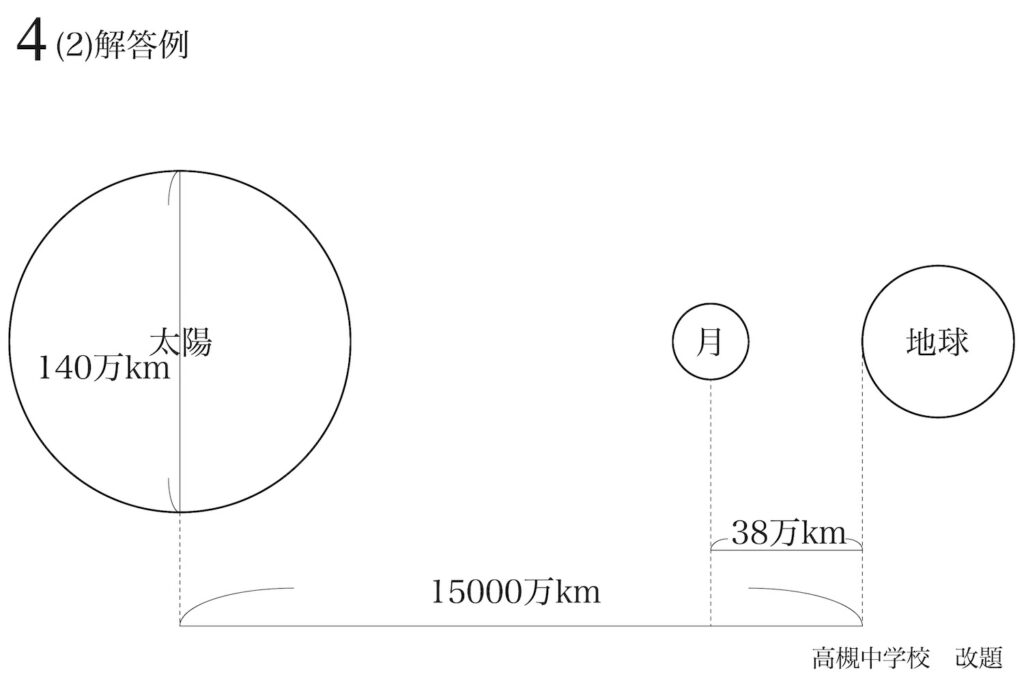

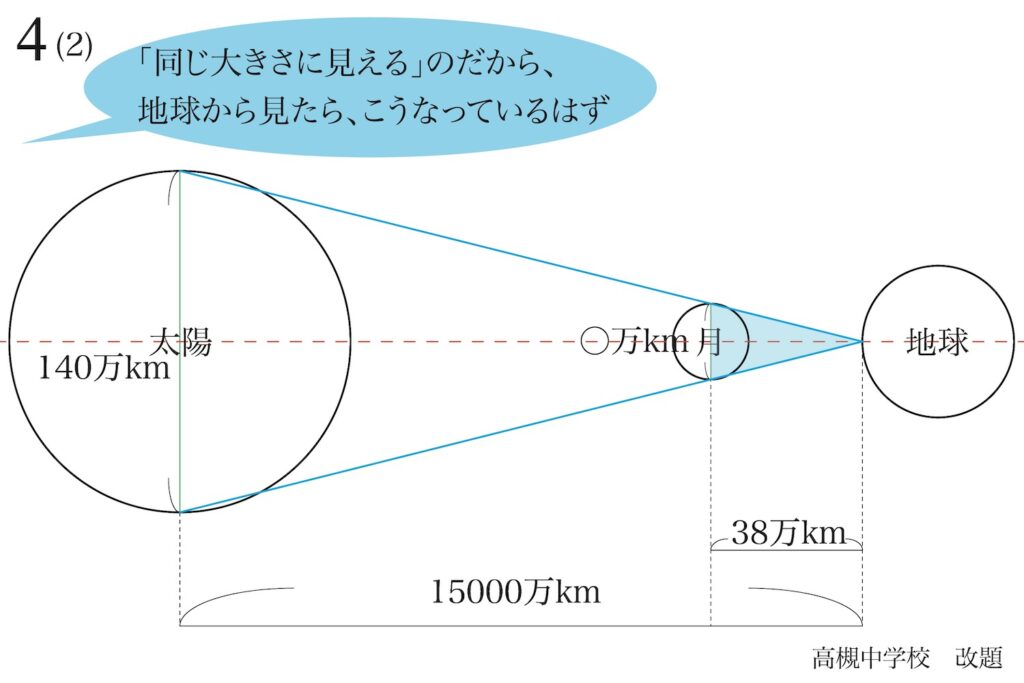

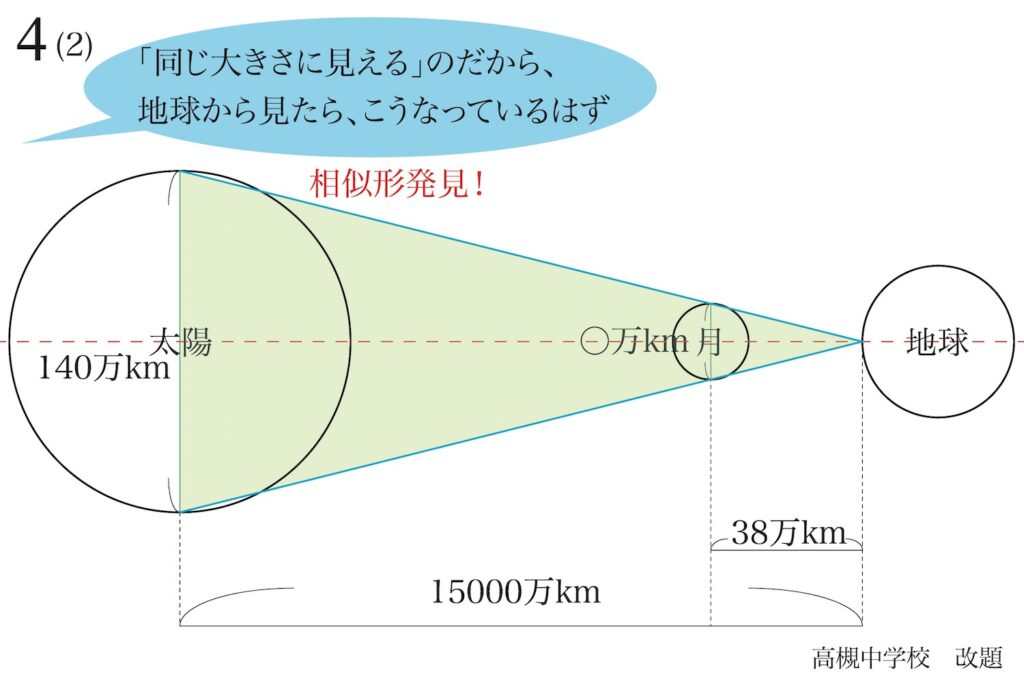

太陽の動きや、太陽・地球・月の位置関係から距離を考える問題が多いです。

夏至・冬至・春秋分での太陽の動きなどを学ぶと、

色々あって

大変だ・・・

これを

全部覚えないと!

こう感じると大変な面が多いです。

こういう天体の距離や半径の問題は、位置関係をイメージすることが大事です。

位置関係がはっきり分かれば、そこから先は算数となります。

この時、太陽と地球は遥か遠くの約15000万kmという距離にあります。

この「約15000万km」という長さを具体的にイメージすることは、大変難しいことです。

それほど遠くにある太陽を「実際に見ている」と認識しながら、日の出をみる体験をすると良いでしょう。

太陽の動きの図解などを理解する際、日の出で太陽が少しずつ昇ることをイメージすると良いでしょう。

このように、本質的体験は「成績アップにつながる体験」にもなりうると考えます。

・子どもの好奇心や興味を喚起して、学びへの意欲を高める

・具体的イメージから「成績アップにつながる」体験へ

「成績アップ」が目的で、このような体験をするよりも、

太陽が昇るのって、

こんな感じなんだ・・・

そういえば、理科で

「太陽の動き」を勉強したけど・・・

太陽の動きを実際に見たら、

少し分かった気がする・・・

「成績アップは副産物」くらいが良いでしょう。

「学ぶことへの興味」から「学力の増強」へ

テストの点数をあげることは、学ぶこと・勉強することのプロセスの一つにしか過ぎません。

「プロセス」が「目的になる」ことは避けたいことです。

小学校高学年から大学生の間、大抵の子どもたちは、テストやレポートなどに追い立てられます。

それらの成績をあげることで、頭がいっぱいになってしまいます。

小学校低学年までの間に、出来るだけ視野を広げられるような教育をすることが最も望ましいでしょう。

小学校低学年でしたら、記憶にも残っているでしょう。

こういう貴重な経験をした際は、ぜひ写真や動画に残して、何度か見せてください。

「実際にやってみる」ことは貴重な経験となり、財産となり、自信となります。

あの時、

こんな実験やってみたな・・・

それらが複合的に繋がった時、勉強することが好きになって、さらに発展・飛躍するでしょう。

中学受験する方は小学校5年生の後半くらいからは、受験ばかりになってしまいます。

うまく中高一貫校に合格したら、中1〜2の間くらいの間は羽を伸ばしても、今度は

数年後の

大学受験が・・・

中3くらいからは、今度は大学受験がチラチラしてきます。

小学校4年生位までは、「のびのびとした教育をして、やるべき勉強はきちんとやる」が一番良いでしょう。

そういう生き方をしている人が、将来にわたって伸びてゆきます。

「学ぶことへの興味」は、子どもの遠い将来の様々な「発見をする力」などが伸びます。

さらに、「学ぶことへの興味」はダイレクトに「学力の増強」にもつながります。

こうして生まれた学力は、中学受験・高校受験・大学受験においても、大いなる力となるでしょう。

次回は下記リンクです。