前回は「子どもの大いなる学び・伸ばす学力〜大事な子どもの作品・絵と作品を大事にする・一緒に「作品を振り返る」大事さ・「大事な作品」を選ぶこと〜」の話でした。

「作ること=一つのことを成し遂げた」という自信:立体感を養う

今回は、中学〜大学受験から少し離れて、未就学児〜小学校中学年の本質的教育に関する話です。

内容としては、小学校5年生以下の中学受験生にも役立つ話です。

子どもたちは保育園や幼稚園、あるいは小学校では図工で結構手の込んだものを作ります。

「作ったもの」は大事にして、リビング・子どもの部屋に飾ってみましょう。

それを見て、子どもは、

男子小学生

男子小学生自分が

作ったんだ!

子どもは楽しい気持ちになるでしょう。

なにより「作ること=一つのことを成し遂げた」という自信にも繋がります。

特に立体的な工作物は、大事にしたいです。

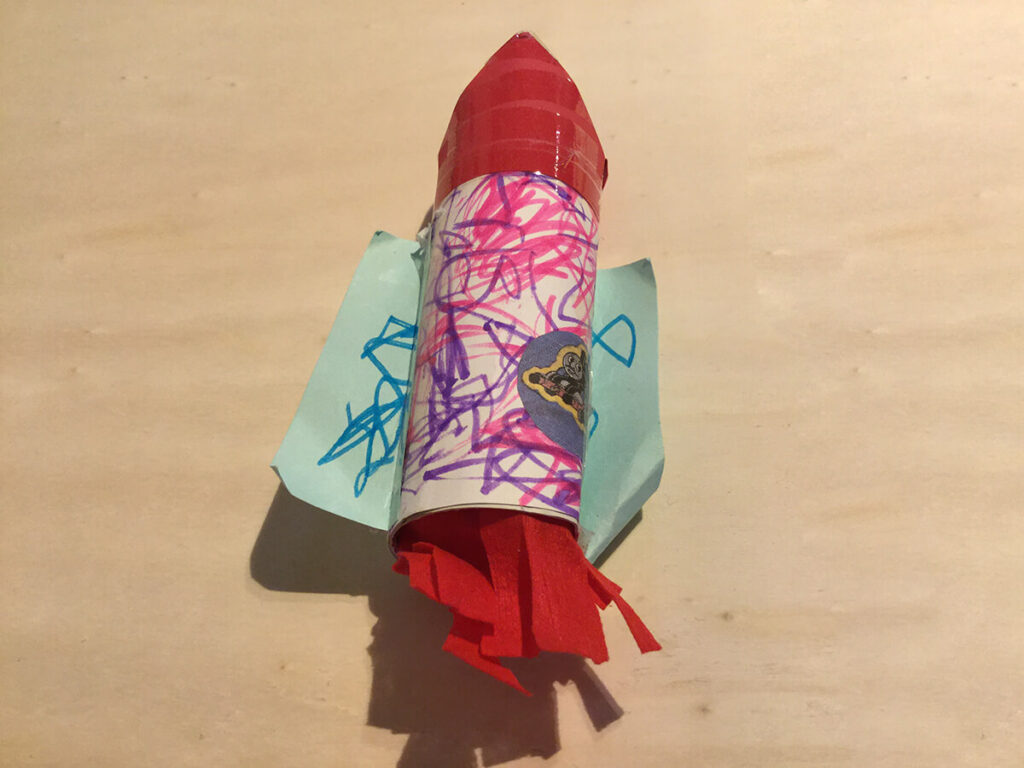

この写真の「ロケット」のように紙を丸めれば円柱になり、立体が作られます。

大人にとっては「当たり前のこと」ですが、子どもにとっては新鮮味があるでしょう。

「2次元と3次元の世界が簡単につながることがある」ことを経験するのは、とても大事なことです。

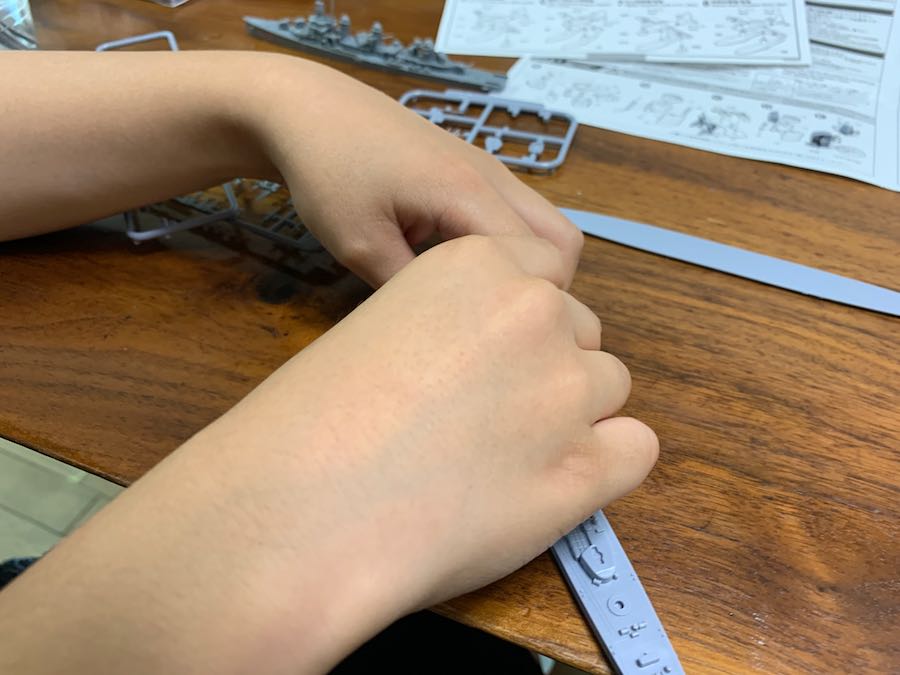

ペーパークラフトを作ると、「紙の二次元が立体模型の三次元へ変化する」様子がよくわかります。

ペーパークラフトやプラモデルを作成するのは、とても良いことです。(上記リンク)

そして、日々の子どもたちが幼稚園・保育園などで制作したものを一緒に見て、

このロケット

どうやって作ったの?

「どうやって作ったのか」を聞けば、

これはね、

紙を丸めてね・・・

子どもは楽しそうに説明します。

この「説明する」プロセスで、子どもたちは、

そういえば、

紙を丸めたらロケットになるんだ・・・

作成したプロセスをしっかりと理解して、頭の中に刻み込むでしょう。

三次元から二次元へ:立体図形への視線

中学受験の算数で、立体物を切断した切断面などの問題が出ることがあります。

これら立体の問題は大人でも難しい問題が多く、点差がつきやすい分野です。

受験勉強の際に厚紙で立体をつくったり、描いたりして立体感を身につける訓練をします。

「切断面を切って二次元にすると考えやすい」ので、三次元から二次元にして解くこともあります。

立体図形でも平面図形でも、図形問題はシンプルに「思考力を問う」問題をつくりやすいです。

図形問題の解き方を、上記リンクでご紹介しています。

中学受験〜大学受験で、よく登場するのが図形問題dせう。。

大学受験においても、立体問題は難問になりやすく、「しっかり解ける」方は非常に少数です。

中学受験の小学生の方で、

僕、立体図形が

苦手なんだよね・・・

僕って、

頭が良くないのかな・・・

「図形問題が苦手」と考えている方がいるかもしれませんが、大人でも立体図形は難しいです。

大人にとっても、大学生にとっても難しい立体図形。

小学生が「簡単に理解できる」のは、非常に困難です。

そっか。

僕の頭が悪いんじゃないんだ・・・

「立体図形は二次元の平面で考える」は、「鉄則」「定石」と言われます。

それは、実は「当たり前のこと」です。

「二次元の方が、三次元より遥かに考えやすい」から、「三次元から二次元にして考える」のです。

じゃあ、立体は

二次元で考えるのに、慣れれば良いのかな・・・

立体図形の回転・切断などの問題をよく見かけますが、結構難しいです。

「難しい」のですが、一つ一つ慎重に「立体と切断面の交点を考える」と良いでしょう。

・「二次元の方が、三次元より遥かに考えやすい」ので、二次元の平面で考える

・立体図形の切断は、切断面と立体図形の交点を少しずつ考える

・立体図形の回転は、回転軸に対して、立体図形の部分(面・線)がどのように動くか考える

小さな頃にこういう立体的な工作をたくさん作ることは、とても大事なことです。

そして、自然な形で立体感覚が養われるでしょう。

子どもたちは楽しく、学力も向上するので一石二鳥です。

ちょっとした自信の積み重ね:自分のしたことを大事に

「作品を大事にする」ことは、「自分のしたことを大事にする」ことです。

それは、子どもにとって自信につながるでしょう。

そういう「ちょっとした自信の積み重ね」は、大変重要なことです。

「やれば出来る」ことを、子どもが小さな間に体験させてみましょう。

体験することは、本を読んだり机の上で勉強するよりも遥かに大きな影響を持ちます。

そして、頭脳と身体で刻まれます。

こうやって

切ってつなげると出来るんだ・・・

小学校中学年から高学年になると、学校のテストでも点差がついてきます。

体育や音楽などの分野においても、力量の差が出て通信簿にも表れます。

誰しも子どもの時を思い出せば一緒だと思いますが、

Aくんは算数が

とても出来る・・・

Bさんは、

図工がとっても得意・・・

そういう「差」は子ども心なりに敏感に感じるものです。

ある程度得意・不得意は出てくるもので、それは自然なことです。

それでも、「大体のことはやれば出来るのだ」と考えるようにしたいです。

「作品を大事にする」のは「ものを大事にする」ことにもつながります。

大人が大事にする姿勢を見せれば、子どもは子どもなりにそれを感じるでしょう。

子どもの「ちょっとした作品」は大事にしてみませんか。

次回は下記リンクです。