前回は「整数問題のコツ・ポイント〜「入れ替える」ことを具体的にイメージ・物々交換とコイン・具体例で実験・状況を理解・奇数と偶数・対象を半分にする・簡略化した書き方・採点者へのメッセージ〜」でした。

手を動かして学ぶ姿勢:しっかり書いて・描いて理解

今回は算数の学び方、特に「復習の仕方の話」です。

志望校の出題形式が「答えだけ」中心でも、一部・全てが「記述式」の場合も大事なことがあります。

それは、手を動かして紙に書いて・描いて理解する姿勢です。

特に、模試の問題や塾のテキストの復習の時は、紙に書いて・描いて復習しましょう。

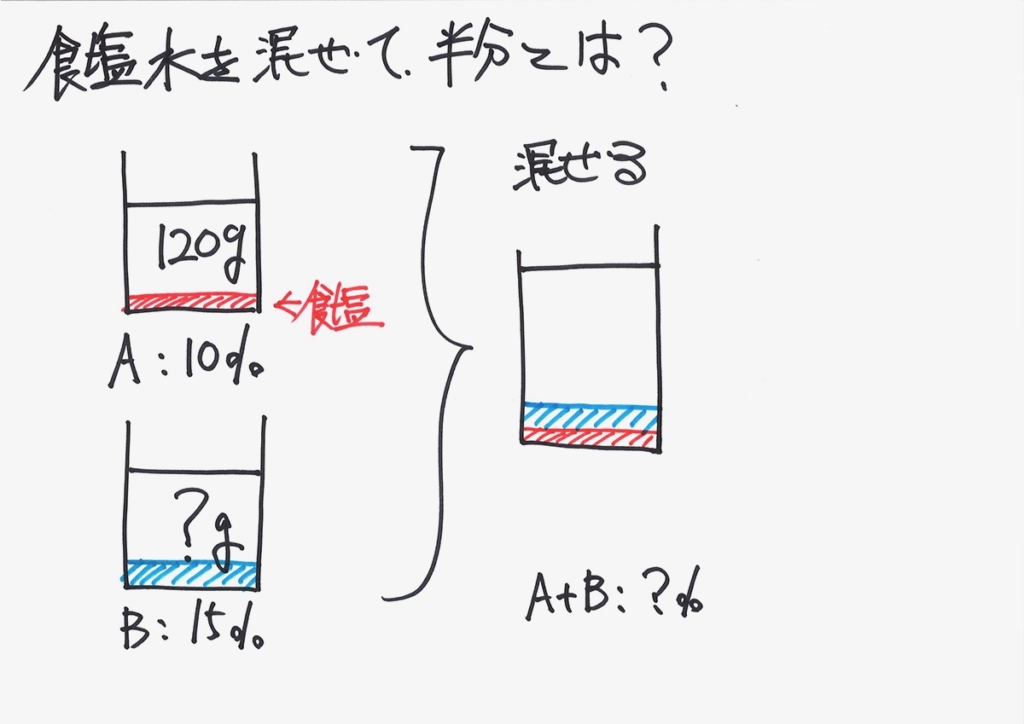

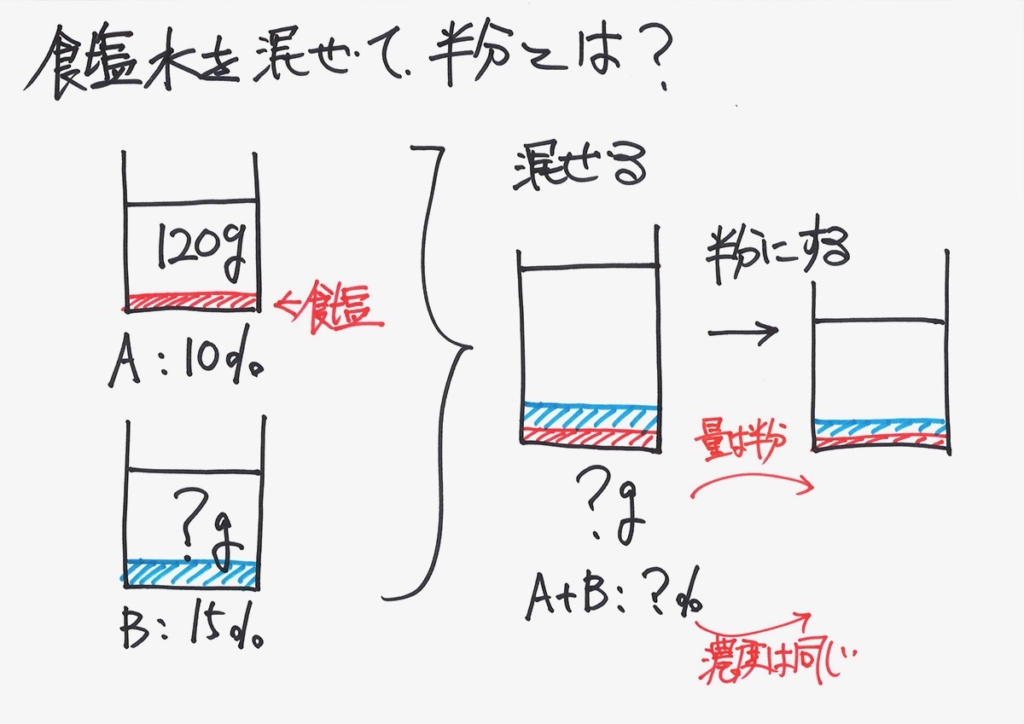

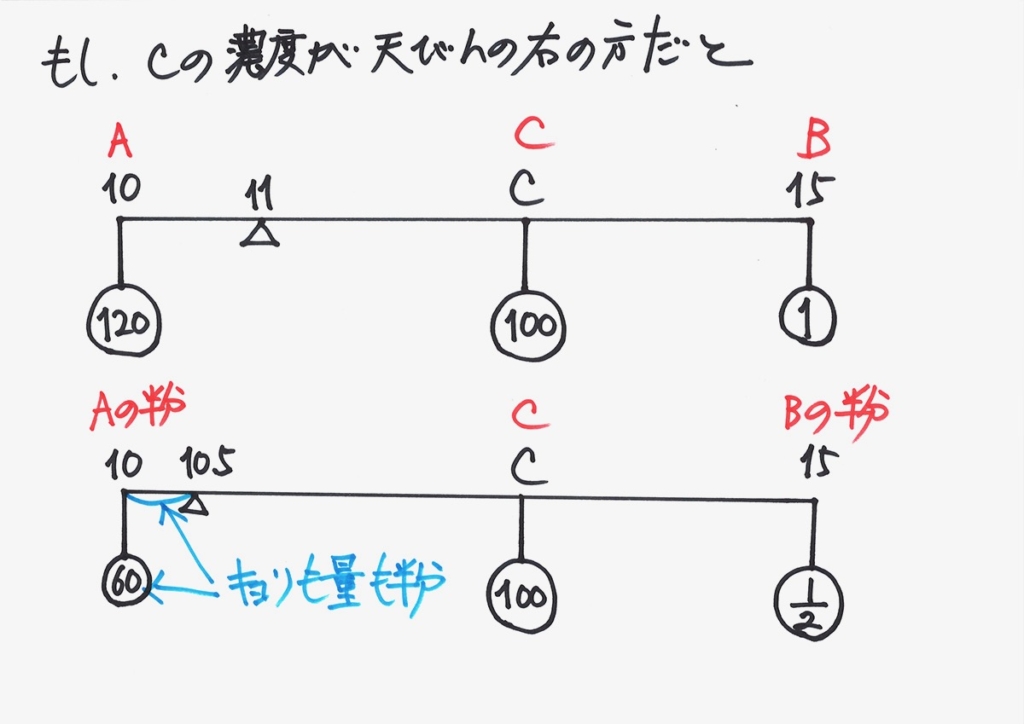

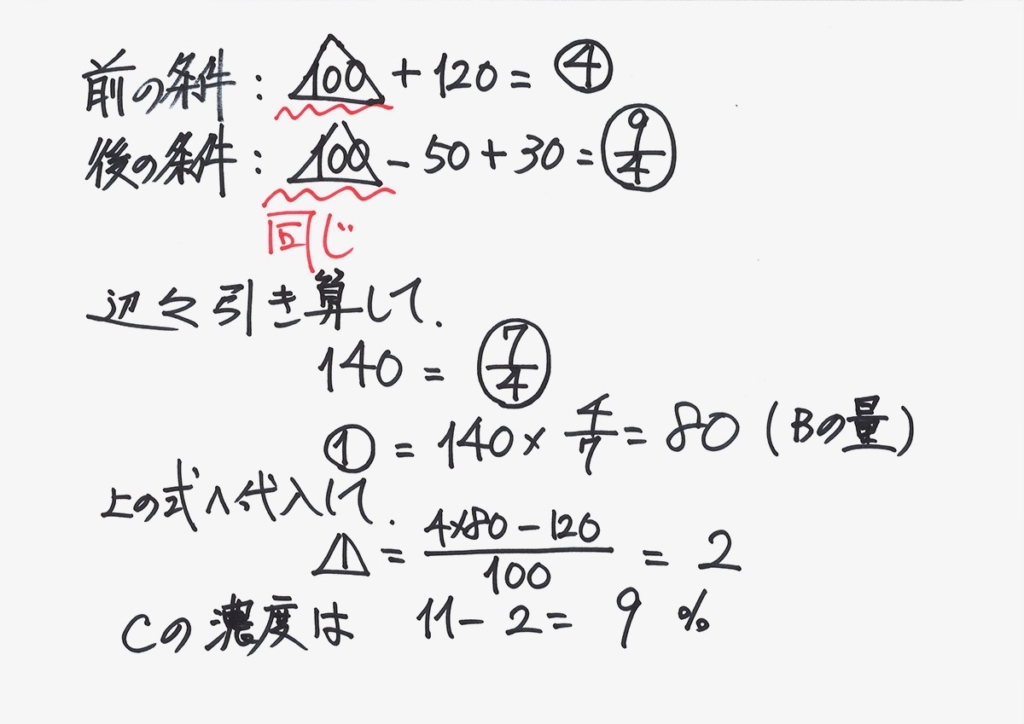

「食塩水を混ぜる」問題の時、

男子小学生

男子小学生別に、こういう図を

描かなくても、意味は分かるし・・・

上のような図を描かなくても、状況を理解することは出来ます。

「描いて気づく」話を、上記リンクでご紹介しました。

確かに、問題文の

意味は分かるけど・・・

問題が解けないことが

あるよね・・・

このような図を描くことは、「しっかりした理解」につながります。

時間を惜しんで「たくさんの問題を中途半端に理解する」のは、一定以上の問題では効果が薄いです。

特に応用問題・難問などの復習では、状況や図形を描いて、きちんと理解しましょう。

確かに描いてみると

より分かるね・・・

きちんと状況を理解するのって、

大事だね!

「簡単なこと」が「難しいこと」に変化する算数

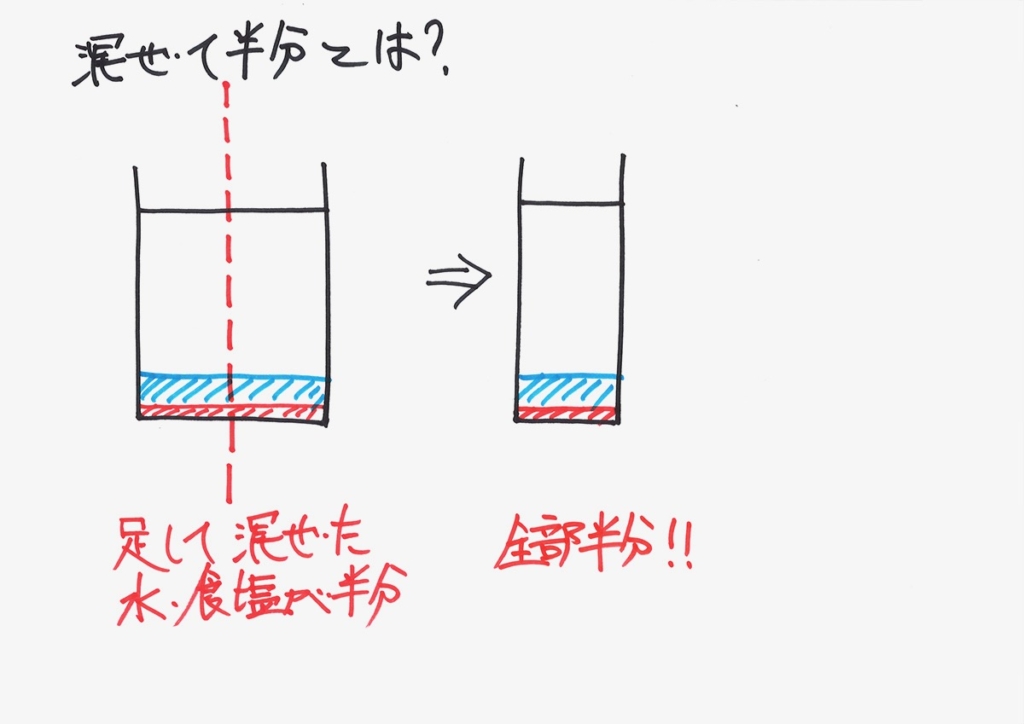

「半分にして混ぜる」という行為自体は、「小学校低学年でも分かる」簡単なことかもしれません。

ところが、この「簡単なこと」なのに「難しいこと」に変化する算数の問題。

確かに「半分にして混ぜる」のは、

簡単だけど・・・

この「簡単なこと」が文章題になると、

「難しいこと」がよくある・・・

なぜ「簡単なこと」が「難しいこと」に変化するのか?というと、認識の問題もあります。

「半分にして混ぜる」という事実は、認識することが簡単です。

ところが、この「半分にして混ぜる」を「具体的に数値で考える」ことは別問題となります。

単に「目の前の食塩水を半分にする」ということは、大抵の方は出来ます。

一方、「目の前の食塩水を半分にする」ことは「どういうことなのか?」は認識することを超えます。

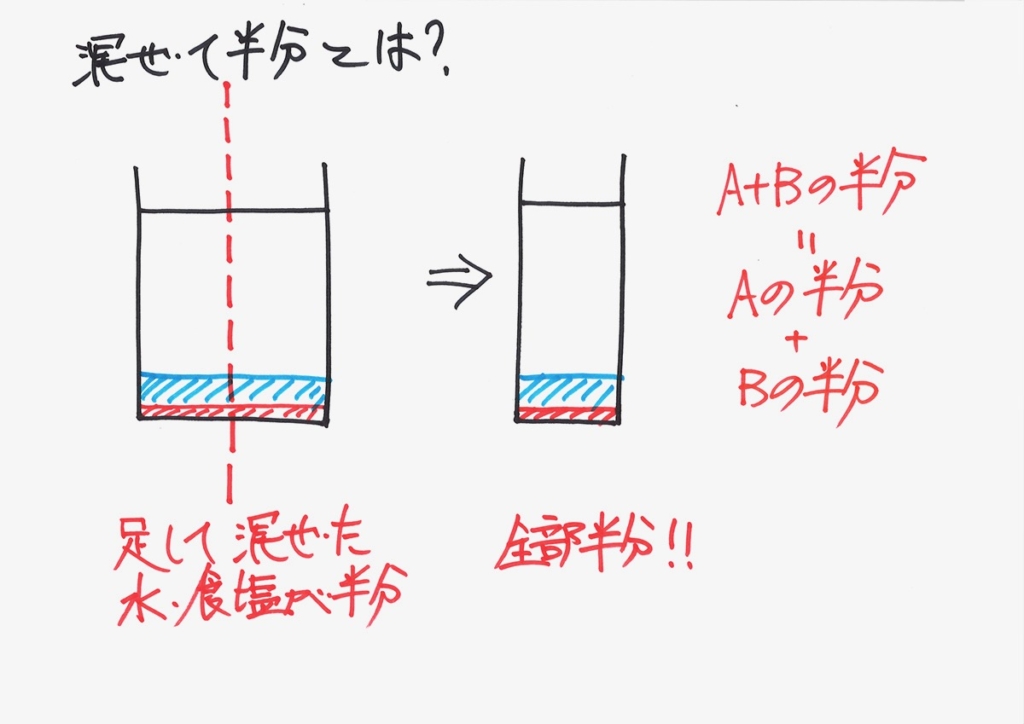

算数の問題を解く際は「状況や事実を認識する」だけではなく、「状況や事実を理解する」事が大事です。

この「認識する」と「理解する」間には、非常に大きな差があります。

状況や事実を理解してノートや紙に書く・描く:計算ミスをなくす

そこで、状況や事実を「認識から理解」するためには、書く・描くことが一番良いです。

手を使って書く・描くと「目で見ているよりもはるかに理解力が上がる」傾向があります。

それは、「紙の本とタブレットの本」の違いにも似ている要素があるかもしれません。(上記リンク)

「鉛筆を握って、紙に書く・描く」ことは「頭だけではなく、身体全体で学ぶ」ことになります。

ノートに書いてもいいですし、コピー用紙でも、どんどん書いて、描いてみましょう。

コピー用紙よりもノートの方が管理がしやすいですが、大事なことは「理解する」ことです。

「ノートに書く」と「ノートに綺麗に書く」ことを意識しがちです。

「ノートに綺麗に書く」ことと「理解する」ことは異なるので、意識しすぎないようにしましょう。

・大事なことは「理解する」こと

・「ノートに綺麗に書く」ことを意識しすぎない

・ノートだと「綺麗に書く」を意識してしまう方は、コピー用紙等に書く・描く

字は綺麗な方が良いですが、時間が限られている以上、あまり綺麗さにこだわらないようにしましょう。

記述式でも「ある程度判読できるレベル」であれば大丈夫です。

自宅や塾で算数を勉強している時、文章題に対して理解して立式して、あとは「計算するだけ」の時、

ここからは、

ただの計算だし・・・

もう分かるから、

大丈夫!

「ここから先は計算だから」と手を止めてしまわない姿勢が大事です。

途中で止めないで、きちんと最後まで立式・計算もしましょう。

日頃、「最後まで計算して正答にたどり着く」姿勢が大事です。

字は綺麗でなくても良いですが、「自分で見間違える」ことはないようにしましょう。

例えば、急いで書いていて、

0と6を

見間違えて計算しちゃった・・・

「0と6を見間違える」ことがあります。

大人でも、自分のメモを見て、

これは0か6か、

どっちかな・・・

間違えると良くないので、

ちょっと確認・・・

このように「0と6を確認」することもあります。

計算中に、自分で書いた字を間違えないようにしましょう。

書く速さは早めで、字は綺麗でなくてもいいですが「自分は必ず読めるように」が大事です。

そして時間を気にして急ぎながらも、着実に進めましょう。

試験場で慌てないように、事前にイメージしてトレーニングしておくことが大事です。

そうした地道な努力が、算数の学力と成績を上げるでしょう。

次回は上記リンクです。