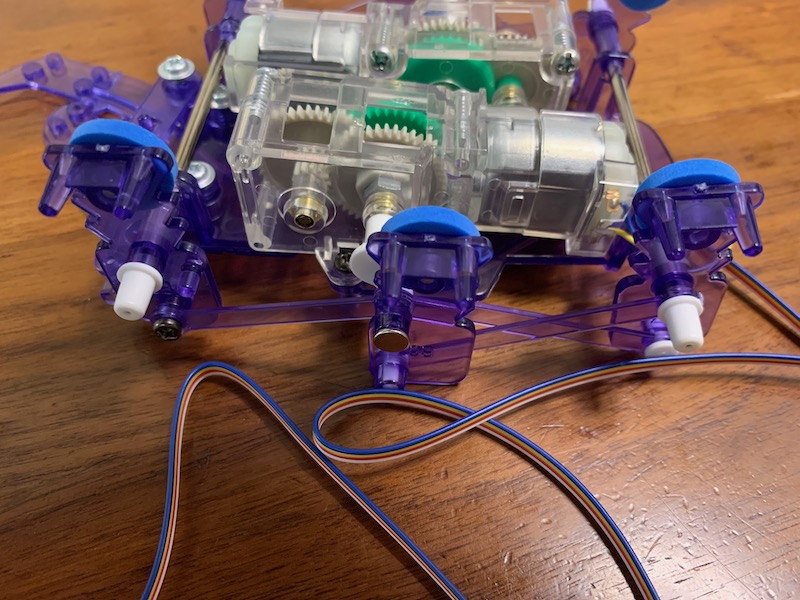

前回は「ミニ四駆の製作と算数や理科の「解くプロセス」の理解〜スイッチと電池の機構作成・機能の確認と理解〜」の話でした。

ゴム動力とモーター動力の違い:身の回りのゴム製品

今回は、ゴム動力で動く「3輪カー工作セット」を作ってみたいと思います。

「タミヤの工作キット」と言えば、モーター付きの電動です。

「ゴム動力」である点が、面白いと思いました。

「ゴムのおもちゃ」というと「輪ゴムを飛ばす銃のおもちゃ」が多いです。

木製のリボルバーを作る話を、上記リンクでご紹介しています。

「輪ゴムを飛ばす」のと、「ゴム動力で車などを動かす」のは、大きな違いがあります。

そして、「ゴム動力」と「モーター(電源)の動力」は、いくつか違いがあります。

男子小学生

男子小学生確かに、モーターと

ゴムだと全然違うね・・・

やっぱりゴムが

動力だとモーターより弱そう・・・

「ゴムの動力」は「モーターの動力」よりも、「弱い」印象があります。

一方で、ゴムの本数によっては「大きな動力」が得られる可能性があります。

ゴムの種類によって、強さが

色々違うかもね・・・

普通使っている輪ゴムは

同じくらいの力だけど・・・

強いゴムって

あるかもね・・・

身の回りのゴム製品を考えてみましょう。

ゴム製品というと、

何があるかな・・・

車のタイヤも

ゴムだね!

タイヤに触ったことが

あるけど、すごく硬かったから・・・

ああいうゴムだと、

強そうだね。

ゴム動力にも色々な強さがありそうですが、「輪ゴムを何本かまとめて動力にする」ことを考えてみます。

輪ゴムも沢山まとめれば、

動力になりそうだね。

ひょっとすると

モーターと同じくらいの力が出て・・・

輪ゴムの車も

早く動くかもね。

ここで、「ゴム動力」と「モーター動力」の違いをもう少し考えてみましょう。

輪ゴムは、伸びた分が

動力になるね・・・

ということは、縮むと

動力は止まっちゃうね!

「モーター動力」は電池があれば、どんどんエネルギーが補填されて動きます。

一方で、「ゴム動力」は「ゴムが縮んだら、動力は停止」します。

・動力の大きさ:ゴムの強さ次第では同じくらい?

・動力の時間:モーターは電池があれば続き、ゴムは縮んだら終わり

ゴムの動力を理解する知育玩具:ゴムが伸びて戻る力=復元力

早速作ってゆきたいと思います。

この「ゴム動力3輪カー」は、プッシュロッドを押して、輪ゴムを伸ばします。

そして、「伸びた輪ゴムが戻る力(復元力)で車が前進する」タイプです。

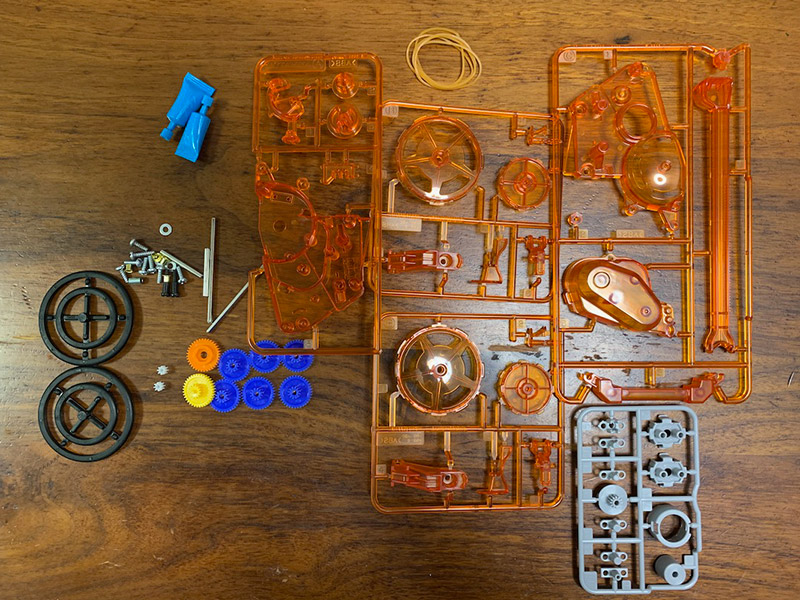

箱を開けると、様々なパーツが出てきました。

まずは、パーツを

整理して、並べてみよう・・・

こうやって

置いてみれば良いかな・・・

箱からパーツを出したら、並べて「どんなパーツを使用するか」を考えてみると良いでしょう。

今回は、ゴム動力で、タイヤもゴム製品です。

この黒いタイヤは

硬いね・・・

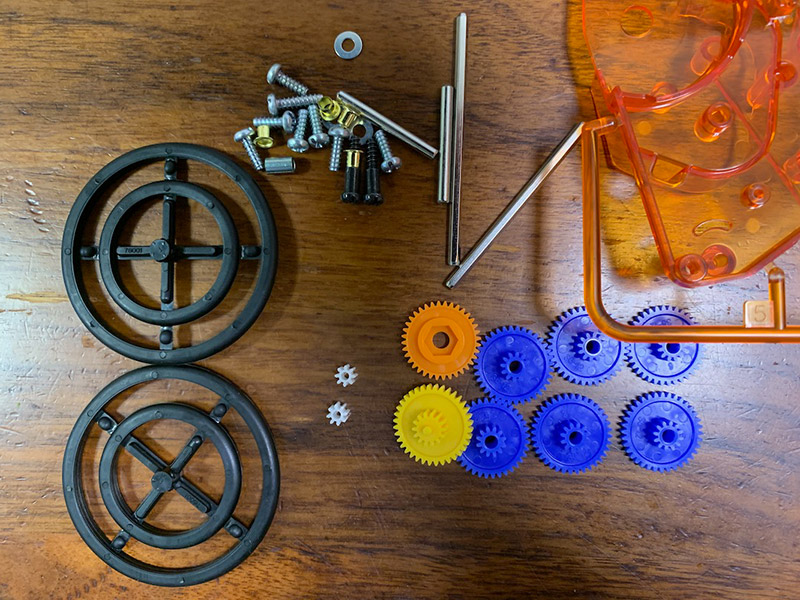

そして、8種類のギアがあり、たくさんのビスなどの金物があります。

ビスなどの金物は、サイズによって役割が違うので、「同じサイズはまとめておく」のが良いです。

タミヤの説明書の良いところは、「原寸大」で金物やギアの説明がしてあるところです。

ビスとギアを説明書の

置いてみて・・・

こうやって

置けば良い?

たくさんあるギアは、それぞれ役割が大きく異なります。

このキットは、子どもでも分かりやすいように、「ギアの色」が青やオレンジで表現されています。

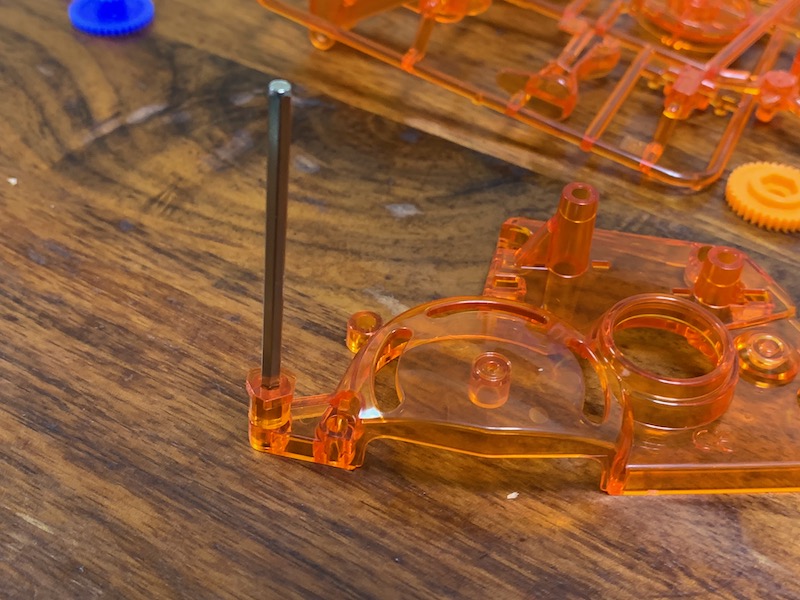

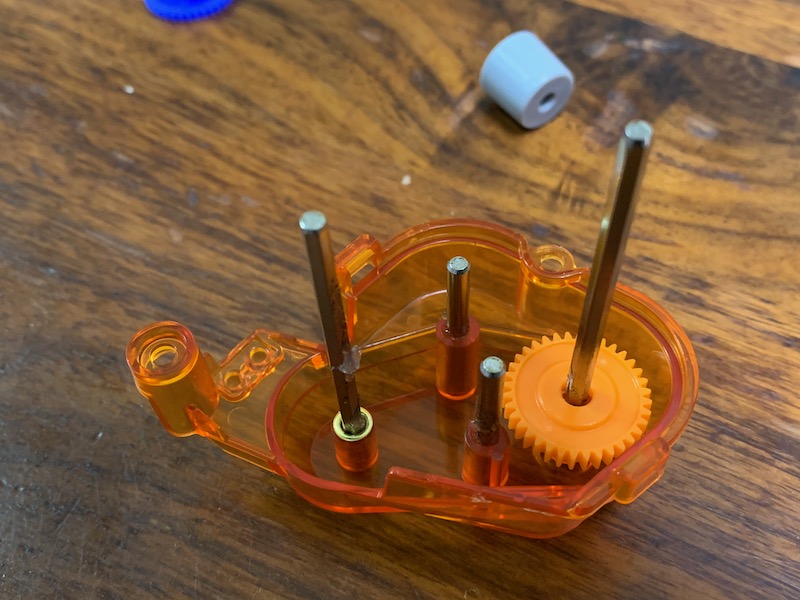

早速、大きな車体に、長い金属のロッド(棒)を差し込んでゆきます。

ここに

こうやって入れるのかな・・・

少し力が必要ですが、ロッドが入って、工作第一弾が完了しました。

続けて、金属棒とギアをセットしてゆきます。

難しいけど、

これで良いのかな・・・

今回のギアは、いつもの「モーター動力」のギアと少し違った感じです。

次回も制作を続けてゆきます。

次回は上記リンクです。