前回は「理科の学力アップ勉強法〜「ただ勉強」ではなく「学んだこと」をイメージ・極めて範囲が広い中学受験理科・入浴時間など「勉強以外の時間」を最大限活用・頭脳をドンドン鍛える〜」の話でした。

社会が苦手な子どもの学力アップ勉強法:「暗記」の地理と歴史

今回は、地理と歴史の勉強法のご紹介です。

中学受験の社会では、地理・歴史・公民・時事問題などの分野があります。

その中でも、「地理と歴史」が二大勢力であるのは、昔も今も変わらない傾向です。

もちろん、公民・時事問題も大事ですが、いずれも「ベースは地理と歴史」と言っても良いでしょう。

「現代に結びつくこと」を社会の側面から学ぶ時、社会的な「現代の基礎」が地理と歴史です。

歴史を知らなければ、時事問題は「浮いた存在」になってしまいます。

現代起きている様々な事象は「歴史抜きには考えられない」ので、歴史と時事問題は連動します。

この「地理と歴史」は、両方とも「暗記科目」と考えられる傾向が強いです。

男子小学生

男子小学生そうなんだよね・・・

とにかく、暗記でさ・・・

暗記、暗記で、

どこまで覚えたらいいの?

確かに算数・理科・国語と比較すると、「暗記することが多い」のが社会です。

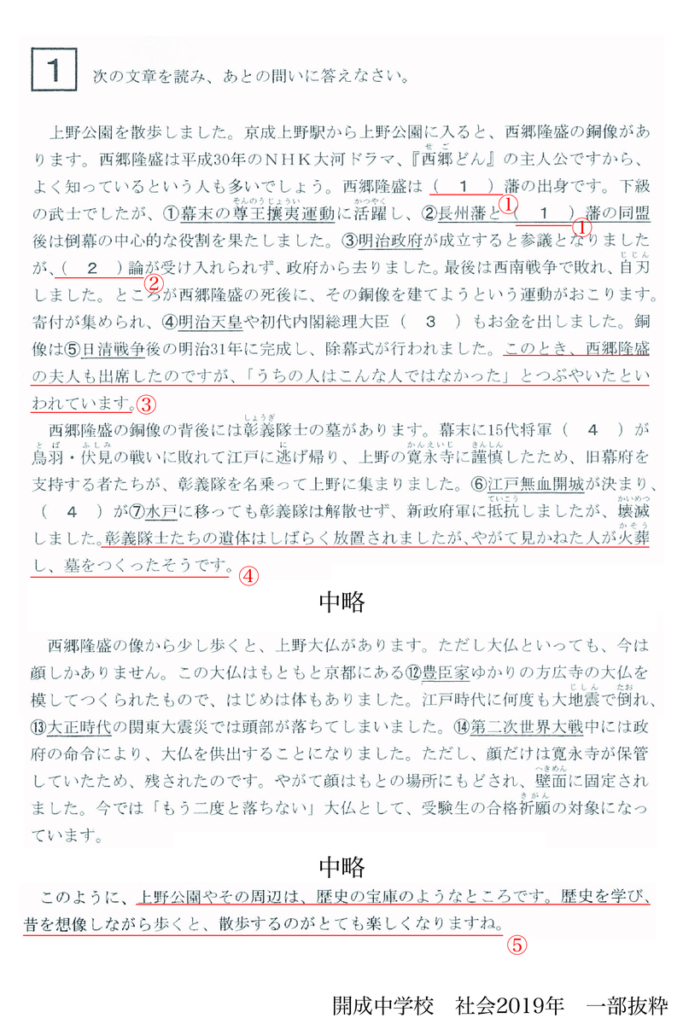

歴史に関しては、「暗記ばかりではなく、流れを理解することが大事」とご紹介しています。

歴史の問題は空欄を埋めたり選択肢を選んだりが多く、答えは「暗記の結果」であることが多いですが、

1868年明治維新、1871年廃藩置県、

1877年西南戦争・・・

この様に「ただ丸暗記」したところで、問題が解けるとは限らない傾向があります。

歴史・地理の問題は、

〜のことに関して、

〜を答えてください・・・

「ただ答えを求める」問題よりも、上のように「文章を読んで考える問題」が多いです。

選択問題をうまく解くコツを、上記リンクでご紹介しています。

学校によっては、「ひたすら短い文章題で暗記を答えさせる」問題が多い出題もあるかも知れません。

いずれにしても、「ひたすら暗記」は苦痛でしかなく、問題が解けるようにはならないことが多いです。

「基礎力」としては大事な面がありますが、「ひたすら暗記」の効果は限定的と考えます。

自分が好きな覚え方:「良い勉強法」を自分なりに選ぶ

この「暗記の苦痛」を和らげるための一つの処方箋が「語呂合わせ」です。

いい国作ろう(1192)

鎌倉幕府・・・

現代、鎌倉幕府開設は「いい国(1192)」ではなく「いい箱(1185)」説があります。

筆者は「鎌倉幕府開設は、いい国(1192)で良い」と考えます。

「語呂合わせ」に関しては、好き・嫌いがあると思います。

実は筆者は「語呂合わせは合わない」ので、語呂合わせは「頭に入らなかった」のです。

語呂合わせって、なんか

合わないんだよな・・・

小学校6年生になると、子どもにも自我があって「好きと嫌い」がはっきりします。

科目でも分野でも、あるいは友達・同級生に対しても「好き・嫌い」がハッキリするのが小学校高学年。

「嫌いなこと」や「合わないこと」が頭に入るはずはないのが実情です。

ここで、親が、

いいから、これで

丸暗記しなさい!

ここに書いてある通り、

語呂合わせで覚えれば、いいじゃないの!

親がこう言ったところで、「入らないものは入らない」のが現実です。

嫌なものは、

嫌なんだけど・・・

言われた子どもは、こう感じるでしょう。

小学校の時に、どうしても「語呂合わせが合わなかった」筆者は、

しょうがないから、

年表とか作って、覚えよう!

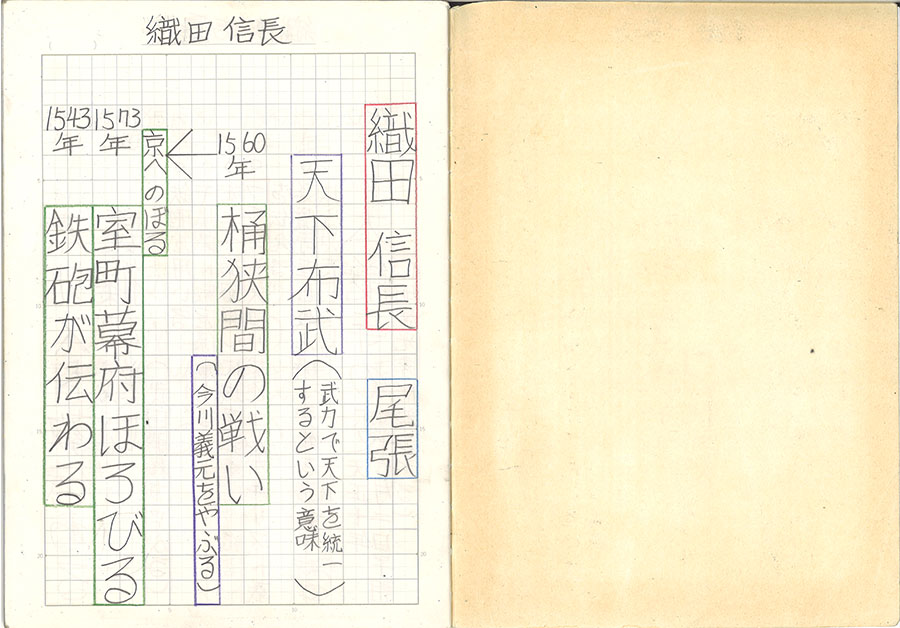

暗記に関しては、年表やノートを作りました。

もともと筆者は「歴史大好き」だったので、こういう作業が「楽しかった」です。

筆者の意見では、このように「ノートなどにまとめる」ことは暗記に役立つと考えます。

それは「目だけではなく、手も使って身体全体で学ぶ」ことが大きな理由と考えます。

この「ノートにまとめる」は、中学受験〜大学受験共通と考えますが、大事なことがあります。

それは、「きれいにまとめる」ことに「時間・エネルギーを費やしすぎないこと」です。

この「まとめノート」は「自分ノート」なので、「自分さえ分かれば良い」のです。

この「まとめノート」や「自分ノート」を作り始めると、大抵の方は、

きれいに

まとめよう!

見やすく、

きれいな字で書こう!

こう考えて、その結果、

ノートを

作るのに、とても時間がかかる・・・

ノート作るの

大変だから、やめようかな・・・

こうなってしまい、「ノートづくりを敬遠する」ようになってしまうことがあります。

「ノートづくり」は「勉強して理解を深める」ことが目的であって、「ノートを作る」のはプロセスです。

ところが、「ノートを作る」ことが「目的となってしまう」傾向があります。

そのため、「理解を深める」「暗記を増やす」という本来の目的を最優先しましょう。

極論すれば、「他人が見ても分からないで良い」と考えて、大雑把に作るようにしましょう。

・きれいにまとめない

・「自分さえ分かれば良い」という気持ちで

・時間・エネルギーを掛けすぎないこと

筆者は、このように考えますが、

僕は語呂合わせ好きだから、

それでいいかな・・・

私は語呂合わせ嫌いではないけど、

ノート作るのもいいかな・・・

それぞれの方の考え方次第で、勉強の仕方を固めると良いでしょう。

「好き・嫌い」や「合う・合わない」には「正しい答え」はなく、「すべて個性次第」です。

世の中で様々紹介されている「勉強の方法」を参考にして、「自分がベスト」な方法を選びましょう。

この「良い勉強法を自分なりに選ぶ」ことが大事です。

書く・描く勉強法に関しては、

「書く」のは時間がかかって、

効率が良くないから・・・

市販の参考書や空欄埋めの

問題集で勉強する方が良い!

この様な意見もあります。

これらの意見もまたそれぞれであり、「正しい方法は個性次第」と考えます。

これらの「勉強法に関する意見」は多くの場合は「主観」に過ぎず、筆者の意見も同様です。

特に小学校6年生の受験生は「自分に合う」勉強法を選んで、それを追求しましょう。

この「自分に合う勉強法」は、高校受験・大学受験でも同様であると考えます。

「ただ暗記」ではなく写真で「イメージして理解」

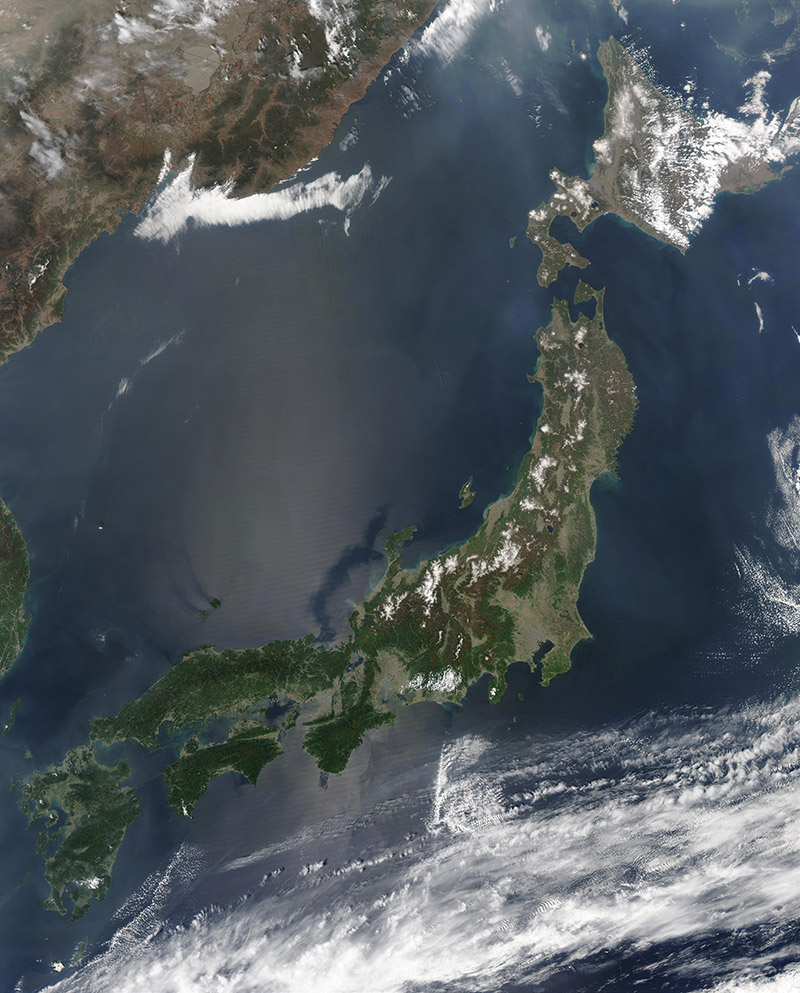

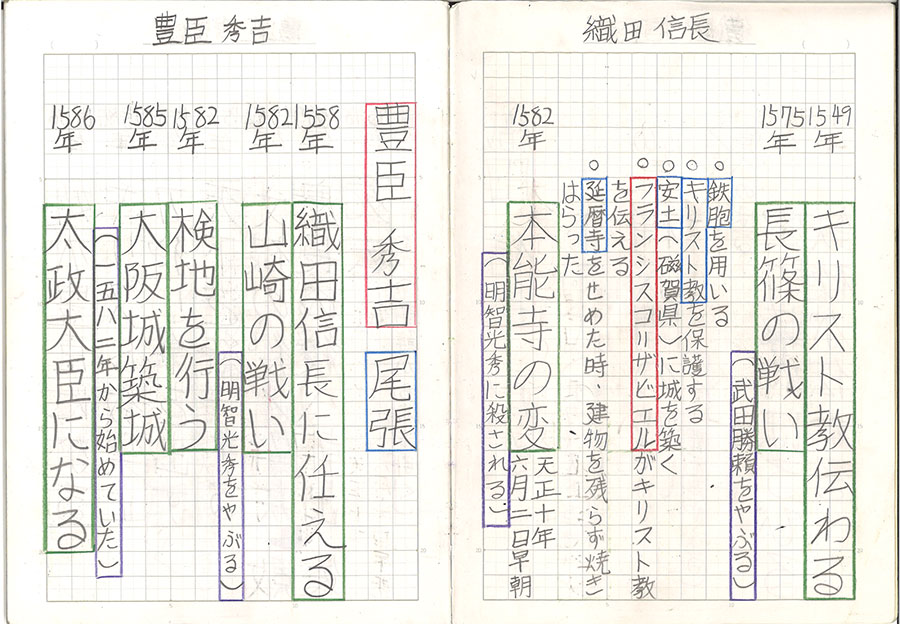

冒頭の衛星画像を見ると、日本の地理が「一目でわかる」と思います。

参考書などでは白地図が多いかと思いますが、地理や産業を学ぶ際には、衛星画像をおすすめします。

これらの画像が掲載された参考書・問題集もあると思いますが、ネットでも見られます。

1980年代に小学生だった筆者は「ネットとは無縁」なので、小学生の時、こういう画像は

学校でちょっと

見たかな?

このくらいの印象です。

この衛星画像を見ると、「日本全国の地理・地形」がパッとで分かります。

受験生は忙しいので、

パパがいい写真を

探してみようか・・・

親が画像を探してあげても良いでしょう。

日本の首都(憲法では未定義)である東京がある関東平野は、「日本最大の平野」です。

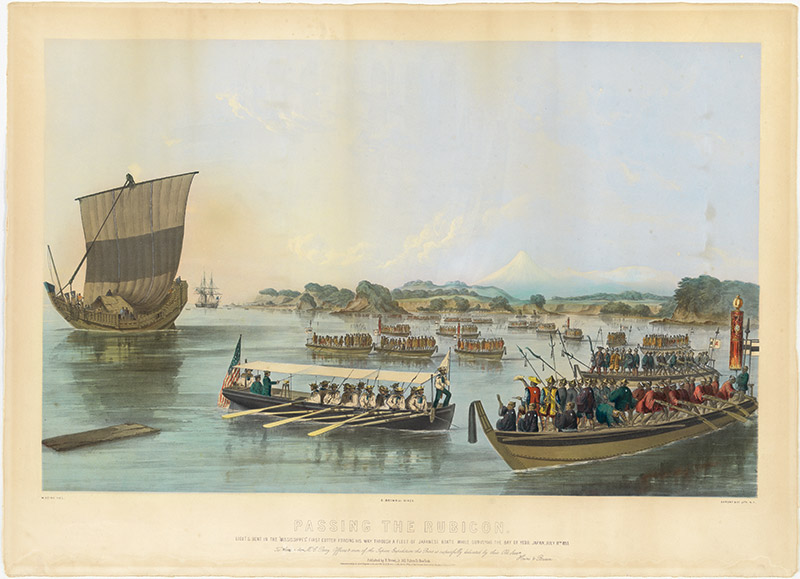

戦国末までは京都・大阪(昔は大坂)が中心だった日本列島。

徳川幕府創設者である徳川家康が「豊臣秀吉に飛ばされる」形で江戸・東京に移動しました。

1600年頃に、「京都・大坂中心」から「江戸・東京中心」に日本の骨格が大きく変わりました。

北海道は、道内最大の大都市・札幌周辺に平野が広がっています。

東北地方は仙台、山形、新潟周辺に平野が広がっています。

戦国期には、それぞれの地域で、伊達・最上・上杉の強力な大名が生まれました。

近畿・中部では、愛知・大阪周辺の平野が目立ちます。

逆にこの辺りは、「濃尾平野と大阪平野以外は山ばかり」です。

この濃尾平野から登場したのが、織田信長・豊臣(羽柴)秀吉・徳川家康です。

中国・四国地方は山ばかりで、平地は讃岐平野と神戸周辺以外は小さいです。

現代、大都市の高松は、戦国期までは瀬戸内海を挟んで大阪と近く、讃岐平野は先進地域でした。

九州では、福岡・佐賀・熊本周辺の平野がありますが、ほとんど山です。

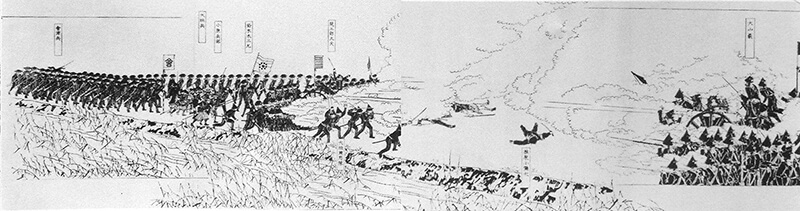

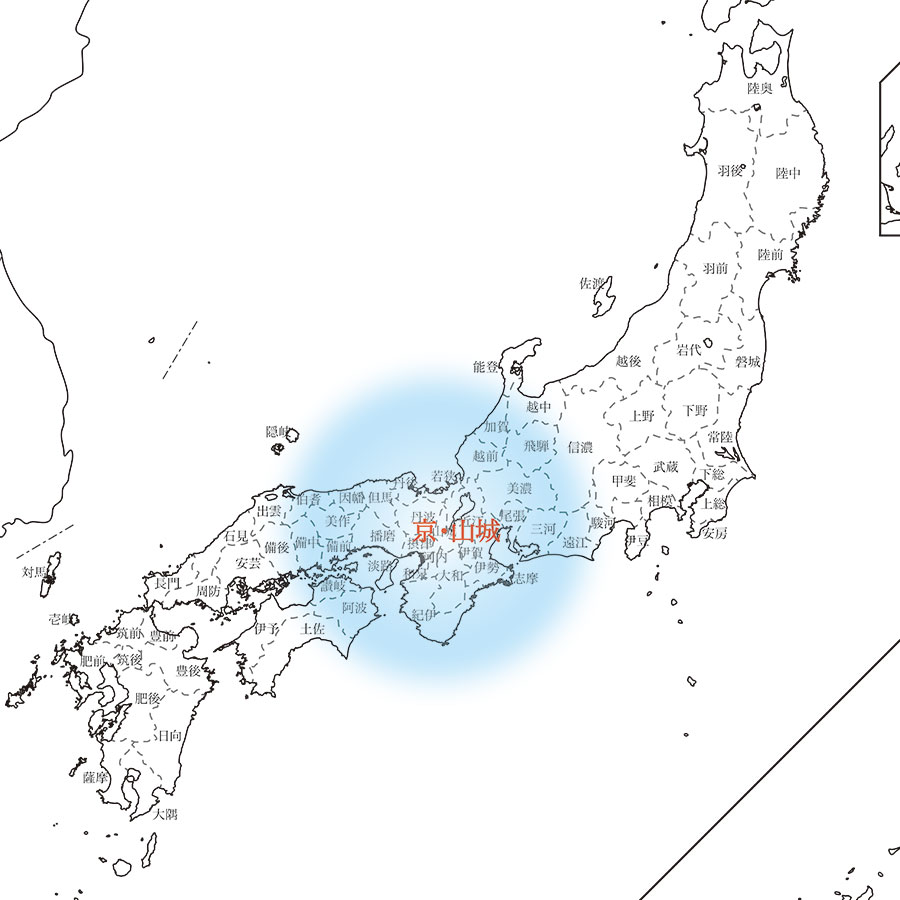

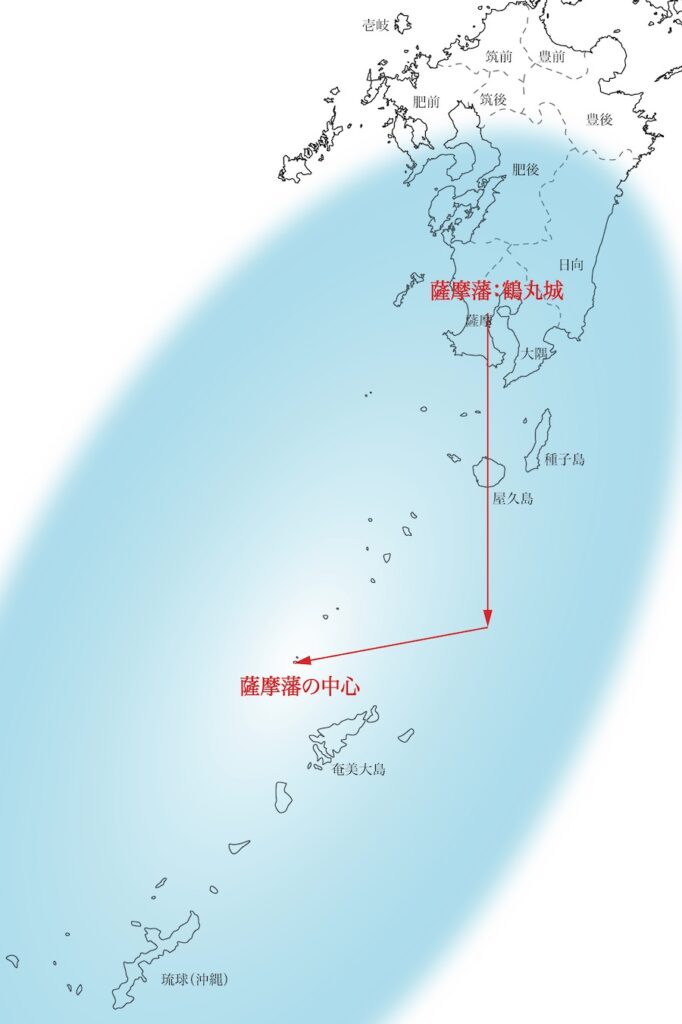

明治維新から明治時代を牽引し続けた薩摩(鹿児島)出身の人物たち。

薩摩は「山ばかりで平地が少ない」ために、農作物の生産量が非常に少ない地域でした。

このこともあり、さらに「日本の端=外国から見たら日本の入り口」だった薩摩の視線は海に向きました。

このように「暗記ばかり」の地理ですが、「ただ覚える」のは非効率的です。

写真などを見て、イメージを膨らませましょう。

そして、余裕があれば「歴史と地理を行ったり来たり」して学ぶと良いでしょう。

地理と歴史は「別分野」ですが、お互い密接なつながりがあります。

あ、そういう

ことだったんだ・・・

この地域はこういう地理だから、

こういう歴史なのかな?

自分なりに感じたり、気づくことが少しでも、学力アップにつながるでしょう。

次回は上記リンクです。