前回は「子どもと朝顔の種を探す体験〜冬の植物との対話・子どもに教えてもらうこと・忘れていた朝顔の存在・「ゴミの山」が「宝の山」に変身・色々興味を持つこと〜 」の話でした。

子どもから教わる「発見」:庭の片付けから「宝探し」へ

大人の目から見ると、「ゴミの山」に見えた枯れた植物。

内野吉貴

内野吉貴もう

枯れているし・・・

そろそろ

片付けなければ・・・

これは処分して

良いのかな?

冬の寒さが強い間はバルコニーに出るのが億劫でした。

そのうち

バルコニーを清掃しよう・・・

そこで、しばらく放ってありました。

水は定期的に上げていましたが、それでも枯れてしまう植物があります。

日当たりが良ければ良いのですが、日当たりがそれほど良くない条件が多いマンション。

マンションの住まいでは、「冬に植物を育てる」のは非常に難しいです。

そして、

片付けて捨てる前に

子どもに確認しよう・・・

「一応、子どもの意思を確認」と思い、

これらは、捨てても

良いの?

「捨てて良いかの」確認をしたら、

これは

朝顔の種だよ!

こう子どもに教えられ、

あ、そうか。

これは「種」なのか・・・

朝顔の種を「発見した」のでした。

朝顔の種を

集めようよ!

そうだね。

せっかくだから、集めよう!

子どもたちは、子どもたちなりに小学校で色々と学んでいます。

意外なことに、子どもから教わって「朝顔の種を発見」しました。

庭の片付けとゴミ清掃が、朝顔の種を探す「宝探し」になりました。

植物の生命力を感じる体験:枯れた植物の中に潜む「生命のかけら」

「種」を

取り出すのは、久しぶりだ。

お店で「種を購入して植える」ことは最近もしていますが、「種を取り出す」ことは久しぶりです。

遠い40年ほど前を思い出しながら、子どもと一緒に「朝顔の種探し」を続けます。

ここにも、

種が入っているはずだよ。

茶色く枯れていると、大人の目から見ると「生命感がない」ように思ってしまいます。

実際に開けてみると、種が出てきました。

種が

2個かな。

茶色い蕾の中に、黒い種が1個〜3個ほど入っています。

こっちには、

種が入っていなかったよ。

種がない場合もあります。

色々と探していると、たくさんの茶色の蕾が見つかり、それらからたくさんの種が見つかりました。

種は

袋に入れて、春先に植えよう。

こんなに

あったよ!

全部で100個以上の「朝顔の種」が見つかりました。

この青いのは

何だろう?

青い蕾は、まだ成長しているのでしょうか。

他の部分が茶色くなっているので、成長はしないように思いますが、

種が

出来るかもしれないね。

少し置いておいて、

また今度見てみよう。

思いがけず、大量の朝顔の種が取れました。

もし、子どもに聞かないで、僕がバルコニーの掃除をしていたら、全部廃棄していたでしょう。

その意味では、「子どもに教えてもらった」ことになります。

まだ小学校2年生でも、

色々分かっていることもあるんだ。

これは、新鮮な発見でした。

机の上の学習と体験すること:好奇心と学び

学校の勉強などで、算数では「少し大きな足し算・ひっ算」など、国語は漢字をたくさん学んでいます。

国語の読解力を試す問題では、

よく読めば、

ここに答えが書いてあるでしょ。

うん・・・

こう「教えてあげる」のですが、こういう自然のことは「教えてもらう」ことになりました。

大人になるにつれて「分かること」は、どんどん増えてゆきます。

ところが、「分からないこと」もまた増えるのかもしれません。

「様々な知識」を習得することは大事なことです。

中学受験・高校受験・大学受験では「効率よく沢山のことを知る・出来る」ようになるのも大事です。

社会や理科では「大量の暗記」をする必要があり、おすすめ暗記方法を上記リンクでご紹介しています。

歴史だけでも、出来事・人物・年号・・・・たくさんあります。

こうした暗記を「語呂合わせ」で覚えるやり方もあります。

「ただ暗記」になってしまわないようにしたいです。

たくさんの知識も「自分なりのイメージ」を持ちましょう。(上記リンク)

そして、「ただ暗記」ではなく「習得する」姿勢にしましょう。

「ただ暗記」だと「少し変わった問題・問いかけ」に対して、出来なくなる可能性がります。

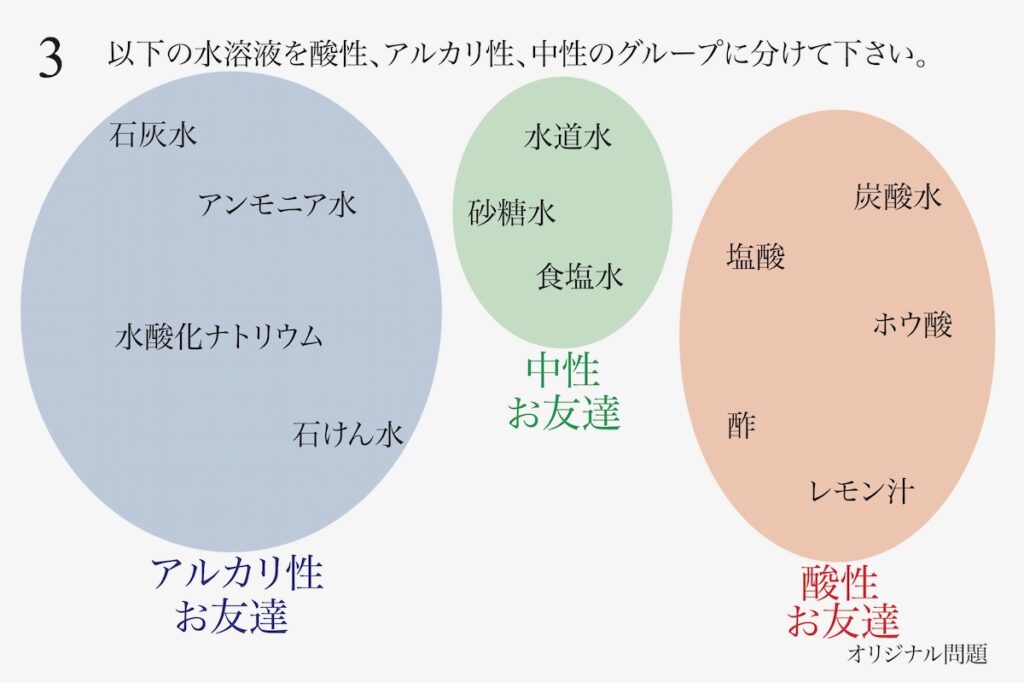

水溶液などのアルカリ性・酸性などは、皆「似たもの同士」や「お友達」というイメージです。

そうした「似た雰囲気」を持つと、無味乾燥に見える暗記なども楽しく習得できるでしょう。

次回は下記リンクです。