前回は「算数・理科の記述問題の採点者の姿勢2〜武蔵中学の記述問題やレポートへの教員の姿勢・武蔵カラーと採点基準・答えが違う記述問題の採点結果・「計算ミスで全滅」のゆくえ・中学入試の記述問題の採点基準・教員たちの日常と受験生たちの非日常〜」の話でした。

記述式試験の具体的な採点方法と攻略法:武蔵中学定期試験の記述採点の現実

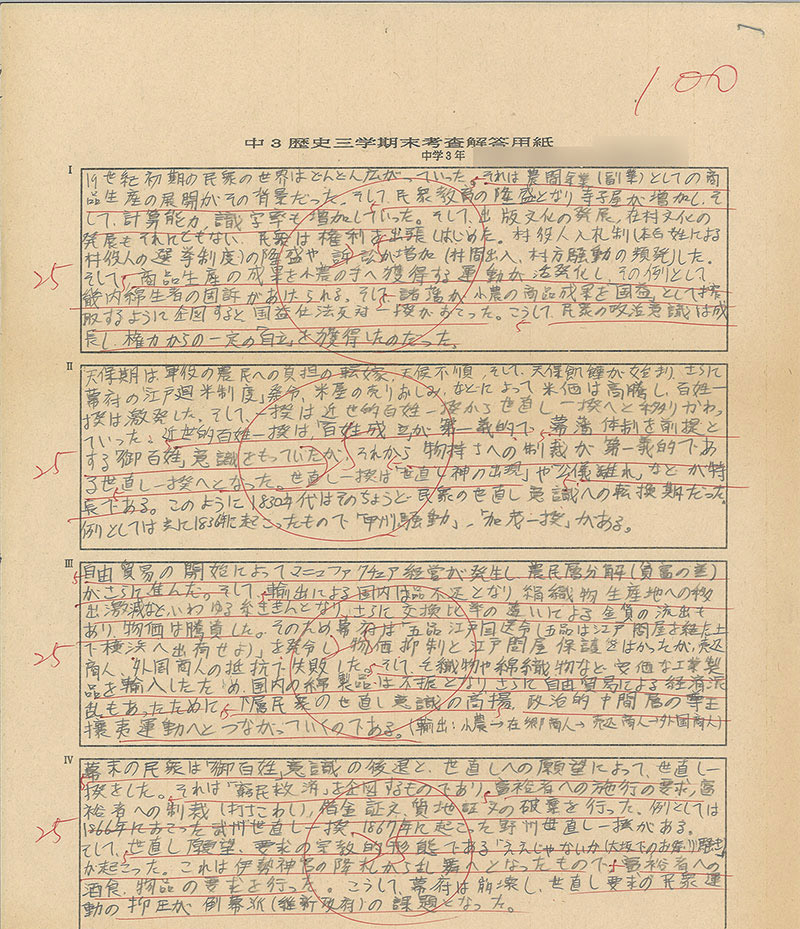

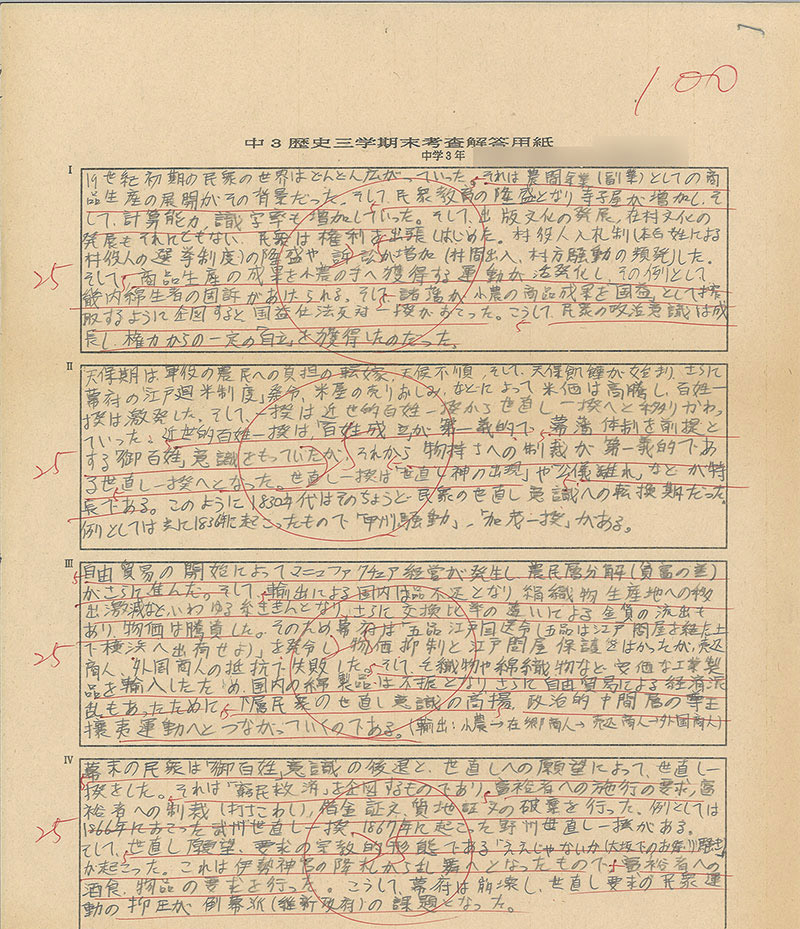

今回は、上の武蔵中学三年の社会・歴史の定期試験の採点から「記述採点の現実と攻略法」を話です。

このテストは、僕が中学三年生の時の現実の答案です。

このように、在籍時の試験を公にするのは少し抵抗があります。

すでに30年以上経過しており担当のO先生は武蔵中高からW大学へ移籍したので、OKと判断しました。

このテストは、実家の屋根裏部屋を整理していたら出てきた資料です。

他にも様々な資料が出てきて、

内野吉貴

内野吉貴あ、これは

高校一年の時の数学だ・・・

中高生の頃のノートなどを見ると、とても懐かしく感じます。

かなり廃棄しましたが、自分が作成したレポートなどは思い入れがあるので、保管してあります。

このテストは記述式ですが、100点満点です。

記述式試験では「100点満点」は「ほぼあり得ない事態」で、「最高で98点程度」というのが一般です。

この試験答案を見つけたときは、

100点取ったことも

あったんだ・・・

全く記憶になかったことで、自分でも驚きました。

他には80点などの試験が見つかり、難易度によって大きく変わるのが試験結果です。

この試験は答案のみで試験用紙を紛失していますが、おそらく試験が比較的易しかったのでしょう。

この歴史の授業をしたO先生の授業はとても特殊でした。

O先生の授業に関する話を、上記リンクでご紹介しています。

「普通の・一般的な歴史」は、「統治者側から見た視点」です。

戦国期なら織田信長や豊臣秀吉、幕末維新なら西郷隆盛や勝海舟と「概ね体制側」のストーリーです。

O先生の授業の視点は全然違って、「民衆から見た視点」だったのです。

この時は、〜の民衆たちが

集まって、一揆が起きて・・・

とにかく民衆、民衆だったO先生の歴史の授業。

小学生の頃から「歴史大好き」だった筆者。

武蔵中高時代は、司馬遼太郎・池波正太郎・海音寺潮五郎・吉川英治などばかり読んでいました。

ああ、O先生の話って、

とっても面白い!

この頃は、数学や物理大好き少年になっていましたが、歴史はとても好きで積極的に学びました。

この「学びへの積極性」が、テストの成績の良さにも反映されているのでしょう。

中学入試の中でも、異様な異彩を放ち続けている武蔵中学の入学試験。

最も大きな特徴は、「解答用紙が異常に広い」ことです。

たいていの入試問題の解答用紙は、小さなブロックに分かれていて「答えのみ」記載します。

「過程も書きなさい」という試験でも「過程を書く欄」は、それほど広くないのが一般的です。

対して、武蔵中の「なんでも書いて下さい」という感じの広い解答用紙。

独特な記述問題を出題する麻布中の話を上記リンクでご紹介しました。

〜に関して、〜文字以内で

答えなさい。

麻布中では「文字数に限度を設定」が多く、武蔵中では「文字数に限度がない」ことが多いです。

学内でも記述メインの武蔵中高では、上のように「全てほぼ記述」が多いです。

今は少し変わったかも知れませんが、レポートなどをひたすら書いていると、

書くのは

慣れたし、好きだ!

「自分で書くこと」が好きになってきます。

大学入試では、東大はじめ「ほとんど記述」というタイプの試験があります。

それでも、武蔵の「考えを全て書きなさい」という傾向の問題は、ほぼありません。

さらに、「共通テスト」(センター試験)のように「答えだけ」を超えて「マークだけ」の試験もあります。

試験で、自分の文章を

表現するのは、楽しい!

「文章を書く」ことが得意になると、「マークだけ」の共通テストに対しては、

なんで答えだけ選ぶんだ・・・

僕の答えを評価して欲しい・・・

「自分の思考が妨げれられる」ような気がしてしまうことがあります。

実際、筆者は得意な数学や物理で、

なぜか、マーク式だと

数学の成績が悪い・・・

「苦手なマーク式」だと成績が悪いことがあり、ガッカリしたものです。

この日本の受験界から「大幅にズレた教育」をしていたのが、30年前の武蔵中高でした。

今は少し変わったと思いますが、「基本的軸」は同一と考えます。

記述試験の採点方法と基準:ポイントとなる部分に加点

もう一度、試験の採点結果を見てみましょう。

レポートや音楽などの記述試験では、「全体的な感覚でA,B」など付けられていることが多かったです。

このO先生の採点は、「しっかりと採点の根拠」が示されています。

O先生が、

ここを答えているのは

良い!

「良いと考えた部分」には「アンダーラインが引かれて、左下に小さく5点」と記載されています。

それら「5点x5=25点」が一問当たり最大点で、「5点が幾つ加算されたか」でそれぞれ点が決まります。

上の試験答案の字は綺麗ではありませんが、試験の答案はこの程度でも十分でしょう。

決められた時間内に「答案を書き上げなければならない」受験生や中高生。

とにかく「書かなければ、評価されない」のが現実です。

よしっ!

この問題では、ここがポイントで・・・

頭の中で、答えとなるポイントを整理して、時間内で文章にするのは結構大変です。

記述には「意見を含む」タイプもありますが小数であり、大抵は「何かを具体的に答える」問題です。

この試験では「意見や感想」は別に記載する欄があり、答えるべきことは「教わったことを文章に」です。

中学受験〜大学受験の記述試験でも、同様な感じで採点が行われているのでしょう。

定期試験と受験は全然異なりますが、教員にとっては「日常の採点の延長」でしょう。

この視点で考えるとき、教員・先生方の「記述試験の採点方法」は定期試験と受験で同一と考えます。

この試験の採点から、「記述ではポイントとなることを明確に書く」ことが大事です。

これは当然のことですが、「ポイントとなることが複数ある」時はそれらを書くと加算されるでしょう。

逆に「ポイント周辺ばかり書いて、他が抜けていると点が上がらない」ことになります。

・問題のポイントとなる点を考えて、それが何か、複数あるのかを思考

・ポイントを頭の中で整理して、文字数(解答欄)におさまるように簡潔に書く

加点のポイント:「1つのキーワードを固める」姿勢

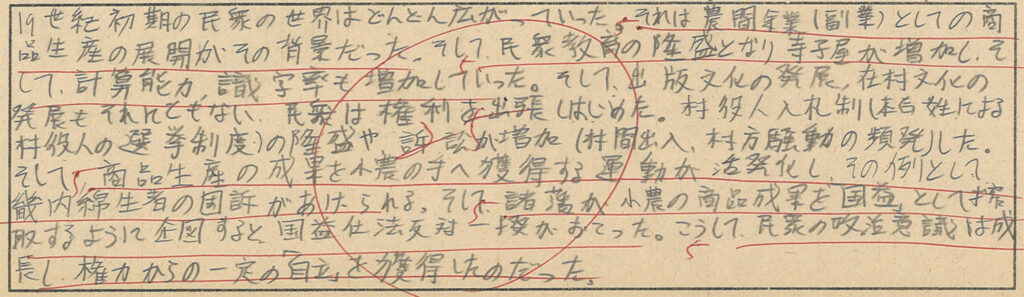

一部の答案を拡大して、具体的に見てみましょう。

問題文は紛失しましたが、どうやら寺子屋や出版文化、そして民衆の政治意識に関する問題です。

19世紀初期の民衆の世界はどんどん広がっていった。それは農間余業(副業)としての商品生産の展開がその背景だった。そして、民衆教育の隆盛となり寺子屋が増加し、そして計算能力、識字率も増加していった。そして、出版文化の発展、在村文化の発展もそれに伴い、民衆は権利を主張し始めた。村役人入札制(本百姓による村役人の選挙制度)の隆盛や訴訟が増加(村間出入、村方運動の頻発)した。

そして、商品生産の成果を小農の手へ獲得する運動が活発化し、その例として畿内綿生者の国訴があげられる。そして、諸藩が小農の商品成果を国益として搾取するように企図すると、国益仕法反対一揆がおこった。こうして、民衆の政治意識は成長し、権力からの一定の「自立」を獲得したのだった。

上の僕の答案に対して、O先生が点数を与えた箇所に黄色の下線を引きました。

ここで5点、

そしてここで5点・・・

O先生はポイント部分を採点してゆき、最後に合算して合計点を出しています。

実際にはプロなので、パパッと読んでササっと素早く採点しているのでしょう。

中学三年生であることを考えると、時間内によく文章をまとめたと思います。

それだけ、武蔵中学で学んでいると「書くことに慣れる」のでしょう。

具体的に「加点のポイント」を考えてみましょう。

順に見てみると、「加点のポイント」のキーワードは下記です

・農間余業、商品生産

・民衆教育、寺子屋、識字率

・運動、綿生者の国訴

・商品成果、搾取、一揆

・民衆、政治意識、「自立」

それぞれ、2〜3のキーワードがあります。

記述問題では、キーワードは非常に大事です。

他の文章は書いていても「加点されなかった」部分です。

個人的には、他の部分も大事な点がありそうですが、O先生の視点では違ったのでしょう。

ここの部分は、

別に答えなくても良いが・・・

この試験では「上のようなキーワードが盛り込まれた文章が基準を満たしている」ので満点となりました。

今回の答案の例は、中学三年生向けなので、高校受験・大学受験でも参考になる面があるでしょう。

記述では「多少意見を盛り込む」こともありますが、キーワード周辺をまとめるようにしましょう。

中学受験では上のような長い記述はなく、上の例の「1つか2つ程度を答える」でしょう。

模範解答例では、解答のキーワードが複数網羅されているケースが多いです。

中学受験生は記述では、まず「1つのキーワードを固める」姿勢が良いでしょう。

・1つのキーワードを固めて、具体的に説明

・もう1つ(2つ)キーワードがあるかどうか考えてみて、それに応じて文の構成をつくる

「模範解答は何か」にこだわりすぎず、自分で書いてみることがベストです。

ポイントやキーワードに注目して、文を構成して書いてみましょう。

文の流れ等の違いもまた個性の一つです。

どう書けば、

良い点がつくだろう・・・

良い点が取れるには、

どう勉強すれば良いのかな・・・

「良い点を目指すこと」にこだわりすぎずに「書いてみる」のが一番の対策になるでしょう。

次回は下記リンクです。