前回は「地球の自転と公転の問題が解ける考え方・解法〜地球の自転と公転の向き・同じ性質をまとめてイメージ・地球の地軸の傾き・どのくらい傾いているか・地球の地軸が傾いていない時・地球の上にいるイメージを描く〜」の話でした。

問題5:地球の自転と公転

地球は太陽の周りを1年で1周し、この運動を地球の公転と呼びます。

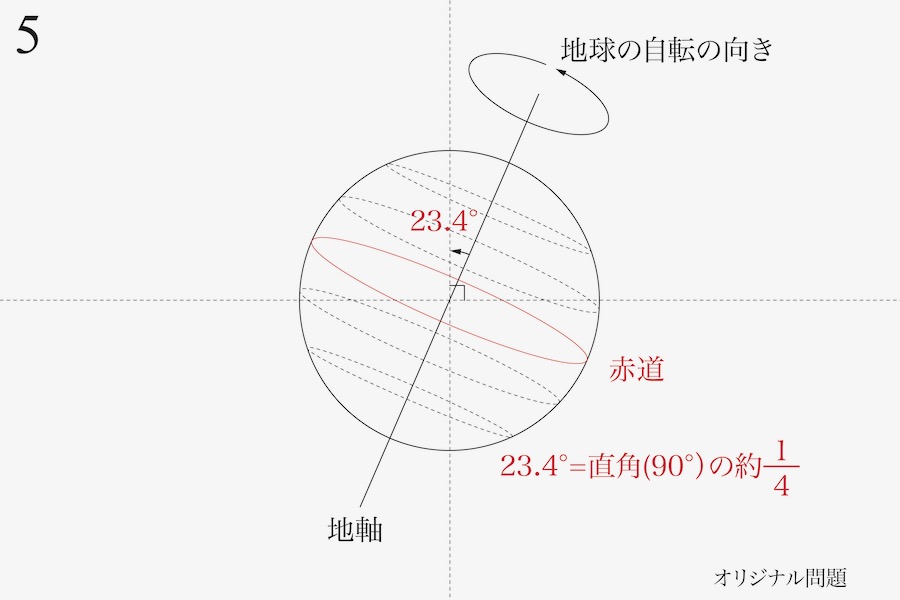

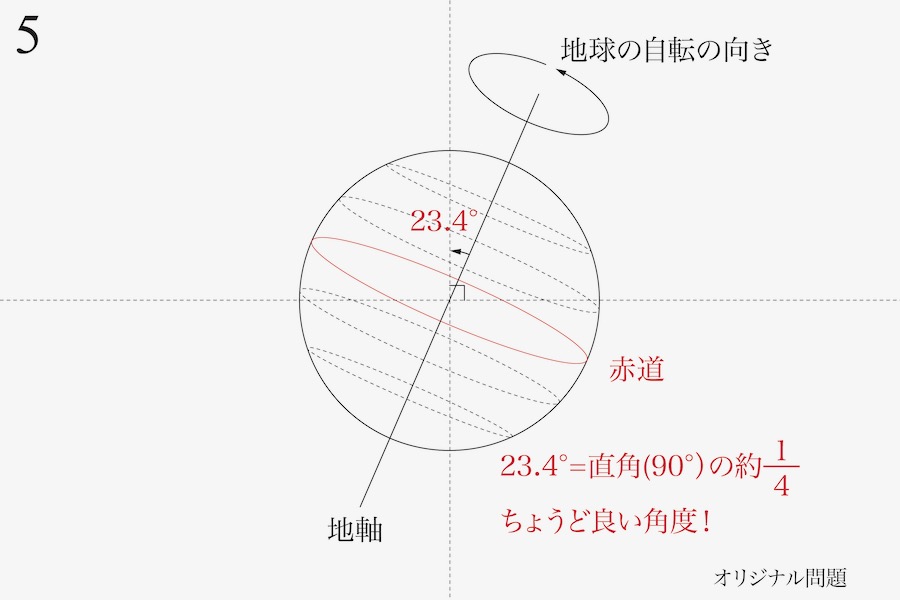

地球は公転面に対して少し傾いていて、地球の中心を通る自転軸を地軸と呼び、公転面に垂直な方向から23.4度傾いています。

以下の問いに答えなさい。途中経過の式なども書きなさい。

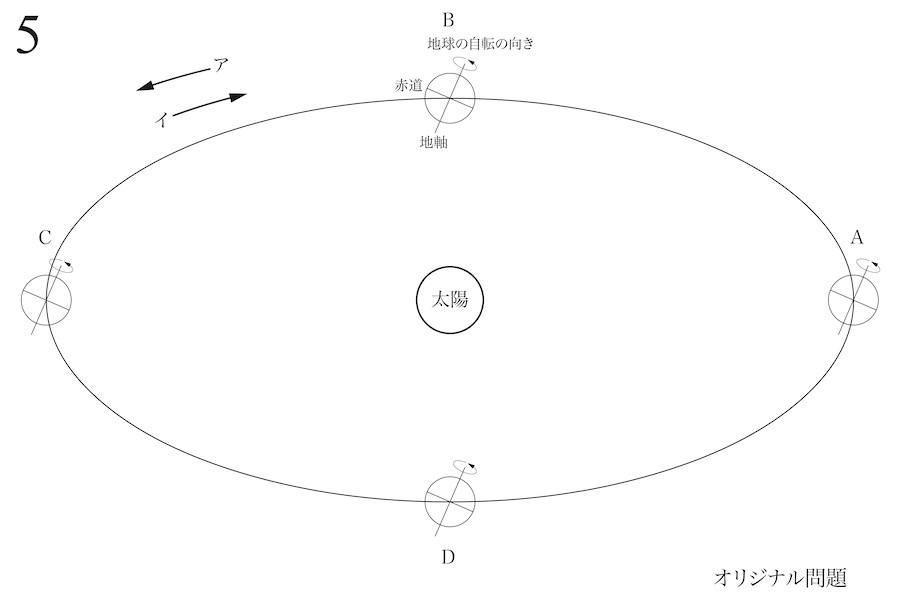

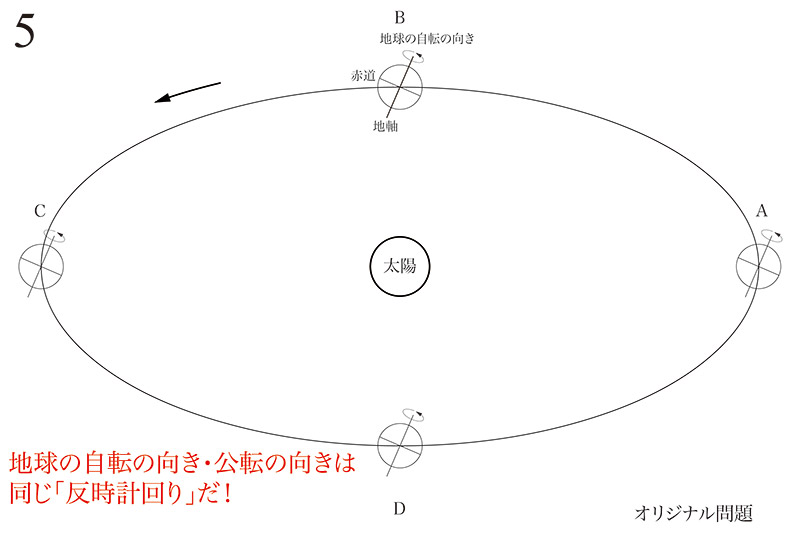

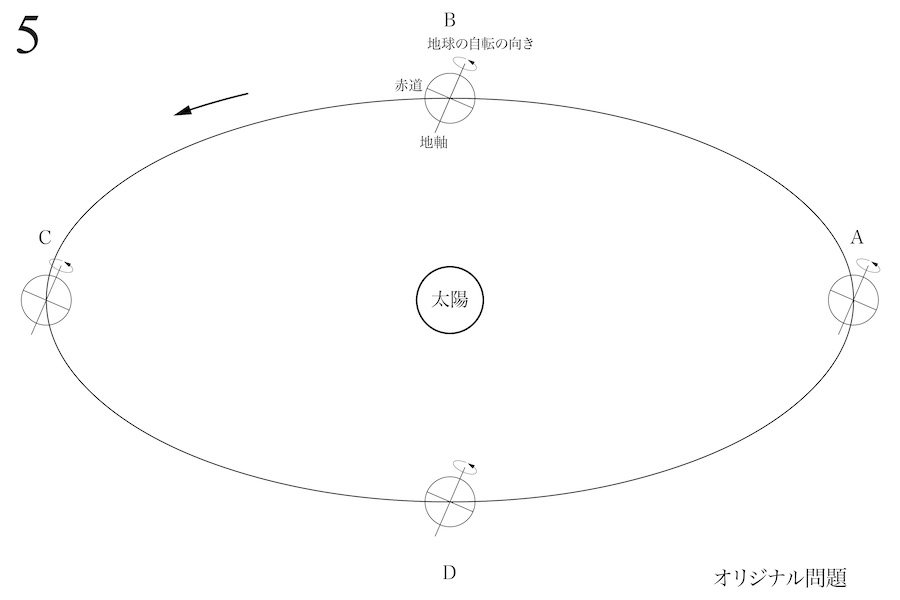

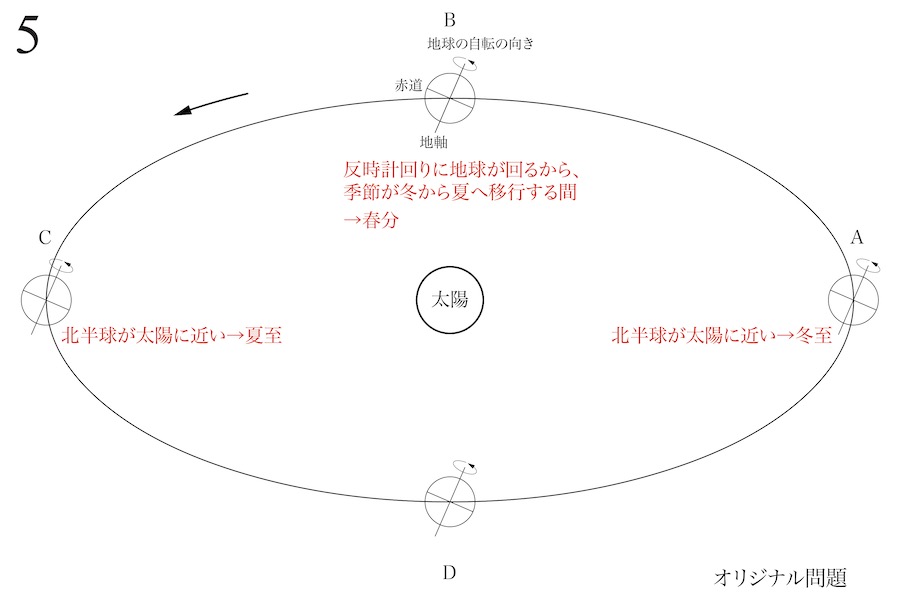

(1)地球の公転の向きは、図のア、イのどちらか、記号で答えて下さい。

(2)地球の地軸が公転面に垂直な方向から傾いていない時、どのようなことが起こるか、答えて下さい。

(3)実際に地球の地軸が公転面に対して傾いている事が、私たちの日常生活にどのように影響してますか。あなたの意見も含めて、答えて下さい。

(4)地球の位置が太陽に対して、A,B,C,Dの位置にある時、それぞれ下記のどの時期に当たるか。記号で答えて下さい。

選択肢:春分、夏至、秋分、冬至

(5)A,B,C,Dの中で、地球の全ての地点で昼の時間と夜の時間の長さが同じになるのは、どの点ですか。

理由も簡潔に答えて下さい。

公式を導びける学び:地球が太陽の周りを常に周っているイメージ

前回は(1)〜(3)で、地球の公転面に対して垂直な向きに対する「地軸の向き」を具体的に考えました。

「23.4°傾いている」という事実を多くの方が「暗記している」と思います。

ここで、「地軸の傾きをイメージする」ことが大事です。

夏至・冬至の日の太陽の南中高度を計算する「公式」があります。

夏至の太陽の南中高度=90-その土地の緯度+23.4

冬至の太陽の南中高度=90-その土地の緯度-23.4

この公式を丸暗記している方が多いと思いますが、この式の内容を説明できるようにしましょう。

男子小学生

男子小学生説明・・・

出来るかな・・・

これは覚えれば良いと思っていたけど、

説明は難しそう・・・

参考書に「公式の理由」が記載されていると思うので、ぜひ「公式の導き方」を復習しましょう。

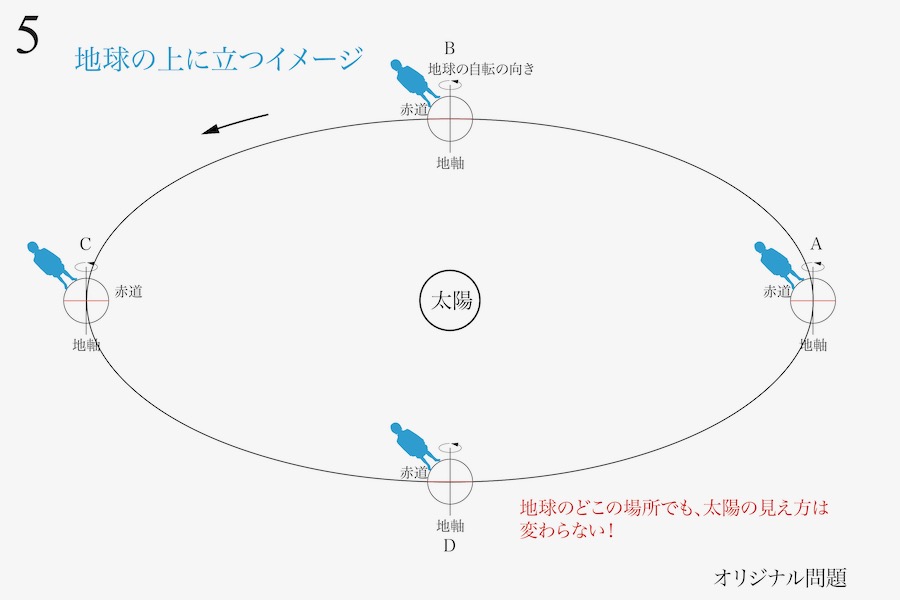

・地球、太陽、月、などの星の位置関係や、地球にいる状況を描く

・巨大なスケールなので、あえてスケールをズラして「自分が分かるように」描く

そして、図を描いてハッキリ理解できるようにすると良いでしょう。

記述問題が出題される学校では、このような「公式」の理由を問う問題が出題される可能性はあります。

そして、「公式の導出」を問題とするのは大変本質的であることです。

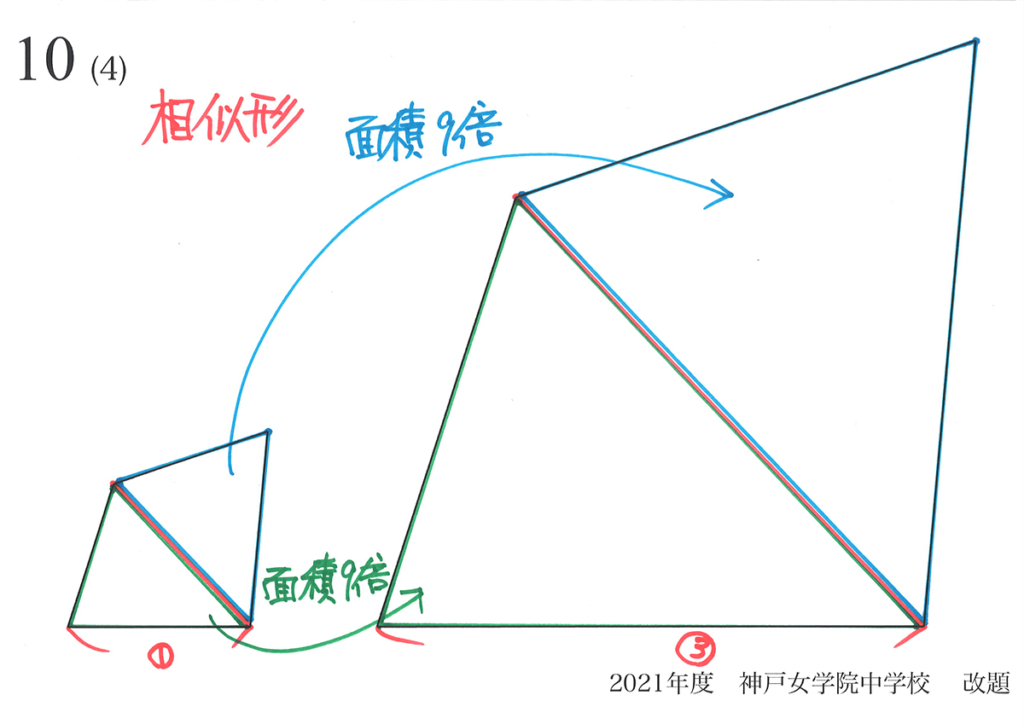

「全ての平面図形の面積の相似比=相似比x相似比」とという公式も導ける姿勢が大事です。

このような問題が「出題されるかどうか」は、あまり大きなことではないです。

このように「公式を導ける」学力を持つと、応用問題・難問が一気に解けるようになります。

夏至の太陽の南中高度=90+23.4-その土地の緯度

冬至の太陽の南中高度=90-23.4-その土地の緯度

上の公式を別の見方で考えてみましょう。

足し算と引き算の順序を変えました。

足し算と引き算は順序変えたって

「同じ」でしょ・・・

別にどっちでも

いいのではないかしら?

算数・数学としては「式の順序を変えても同じ」ことがあります。

一方で、理科(物理・化学)では「式の順序や見方を変える」と「現象の見方が変わる」ことがあります。

上の「その1」と「その2」は「答えは同じ」ですが、僕は「その2の方が本質的」と考えます。

どちらが良いと考えるかは、様々な意見があると思います。

「自分が良いと思う」方を、しっかり説明できるようにしておきましょう。

「地軸が傾いていないなら」を考えてみましょう。

そして、例えば「地軸が公転面に対して45°だったら」もイメージしましょう。

「太陽が出る方向」や、「歩いていて太陽が真後ろから出ました・・・」という様々な問題があります。

それらも、全ては「同じように考えられる」のが天体や地球の問題です。

地球が太陽の周りを常に回っているイメージをしっかり持って、描いて考えるようにしましょう。

夏至と冬至と春秋分の具体的イメージ:夏至は暑くて冬至は寒い

問題文の図で「どれが夏至と冬至と春秋分か」は、「覚えているから出来る」方も多いでしょう。

問題文では、ただ「答えを聞いている」ので、「覚えていれば出来る」です。

考えようによっては「常識」かもしれません。

その「常識」を「ただ暗記」ではなく「なぜ?かを理解している」ことが大事です。

ここでは、理由を考えながら、「どれが夏至と冬至と春秋分か」を理解しましょう。

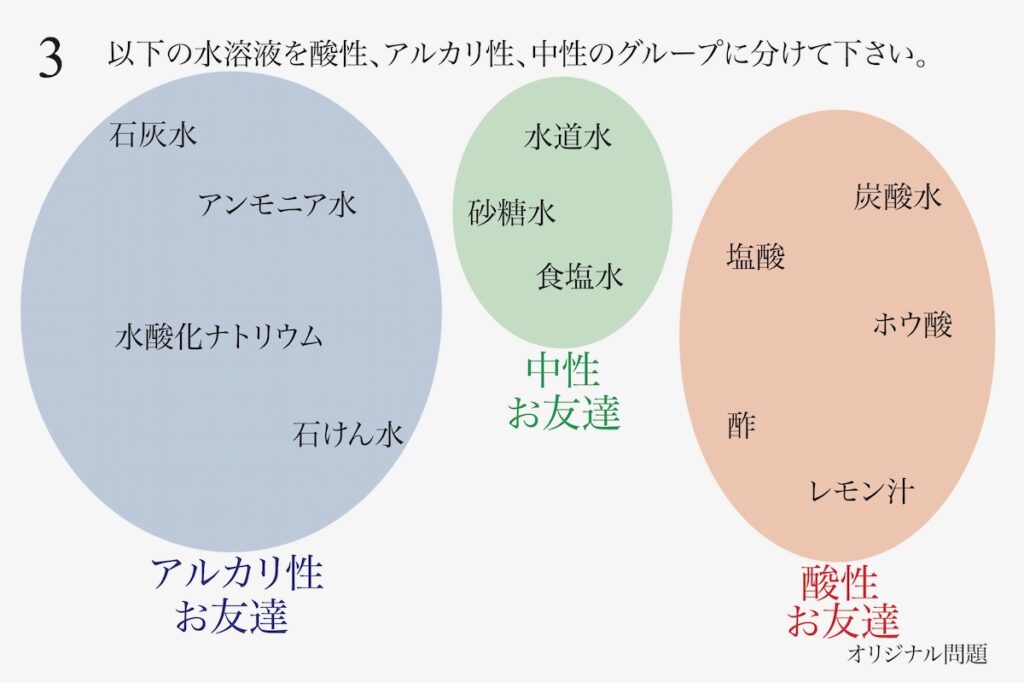

水溶液の性質では「仲間・お友達のイメージ」が大事です。

ひたすら丸暗記に走る傾向が強い「水溶液の性質」。

暗記することも大事ですが、それらの性質のイメージを持つことが大事です。

このように性質や状況を比較するときは、「極端な状況同士」を比較すると良いでしょう。

「春分・夏至・秋分・冬至」で最も極端なのは、夏至と冬至です。

夏至は真夏で、冬至は真冬のイメージです。

夏至は

いつも暑いよね!

冬至の時って、

一日が短くて寒いね!

・夏至は真夏で暑い

・冬至は真冬で寒い

・春分と秋分は、夏至と冬至の間の雰囲気

このような感じで、具体的イメージを持ちましょう。

これは一例なので、少し違う感じでも良いでしょう。

もう一つ大事なことがあり、「北半球と南半球の違い」です。

問題でも「北半球ですか?南半球ですか?」という出題があります。

天体の問題が出来るようになるには、まず「自分が北半球にいる」ことをハッキリ認識しましょう。

もし、記事をご覧の方が南半球にお住まいであれば、「自分が南半球にいる」を認識しましょう。

・自分が住んでいる北半球(南半球)を優先して状況を理解して、その後逆を考える

・南半球で起こることは、北半球の逆(北半球で起こることは、南半球の逆)

日本に住んでいる方は、「北半球にいる」という事実を強く認識しましょう。

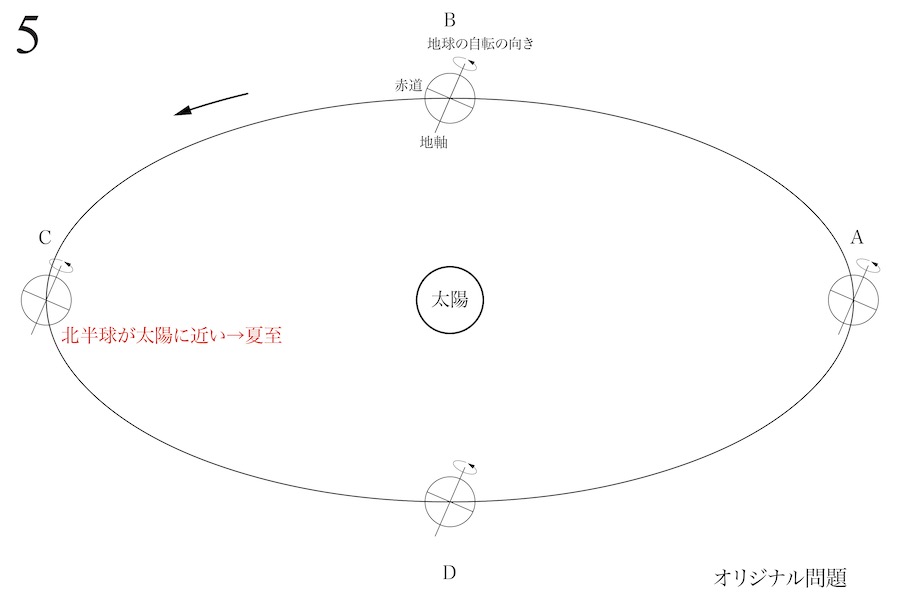

すると、上の図では地軸が傾いているので、猛烈な熱を出している太陽からの距離が少し異なります。

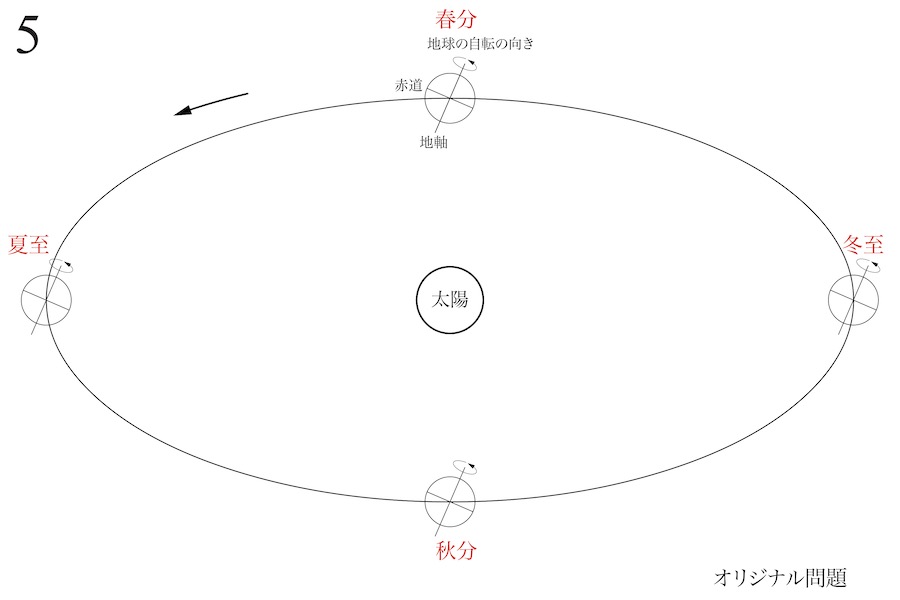

そこで、「Cは北半球が太陽に近い」ので夏至となります。

「太陽に近いから、真夏で暑くなる」というイメージを持つと良いでしょう。

じゃ、

冬至は逆だね!

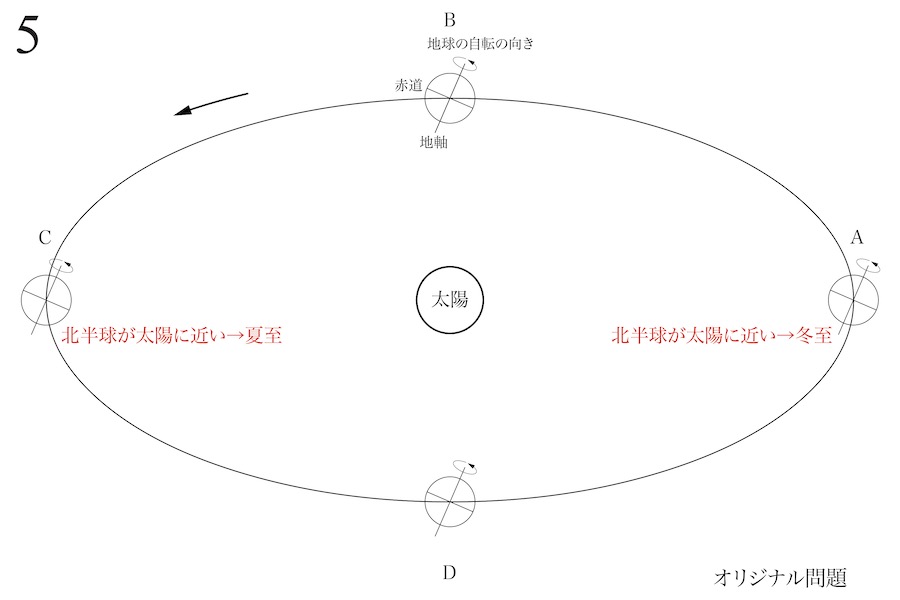

「北半球が太陽から最も遠くなる」のが冬至です。

「太陽から遠いから、真冬で寒くなる」イメージで、「Aが冬至」になります。

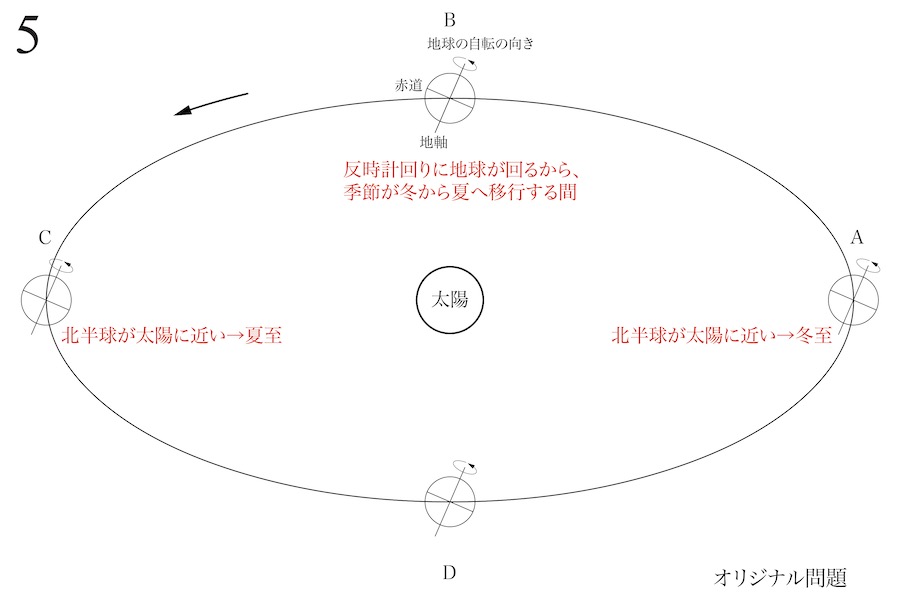

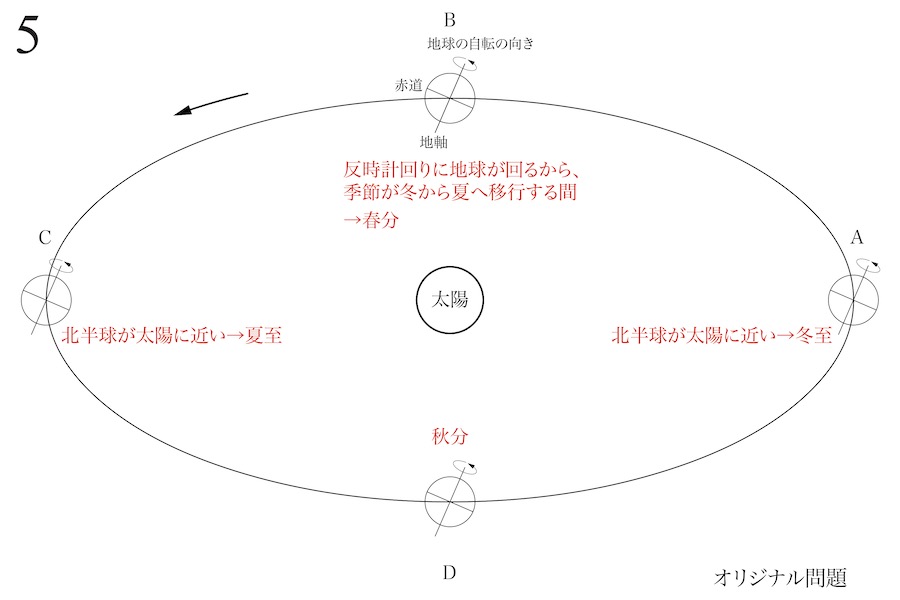

残りのBとDは夏至と冬至の間になり、ここからは公転の向きを考えましょう。

「Bは季節が冬から夏へ移行する間」なので春分となります。

同様に「Dは季節が夏から冬へ移行する間」なので秋分となります。

これで、上のように分かりました。

・A:春分、B:夏至、C:秋分、D:冬至

この「春分・夏至・秋分・冬至」の考え方は一例で、他の考え方もあるでしょう。

いずれにしても「丸暗記」ではなく、参考書などを参考に「自分なりに理解」すると良いでしょう。

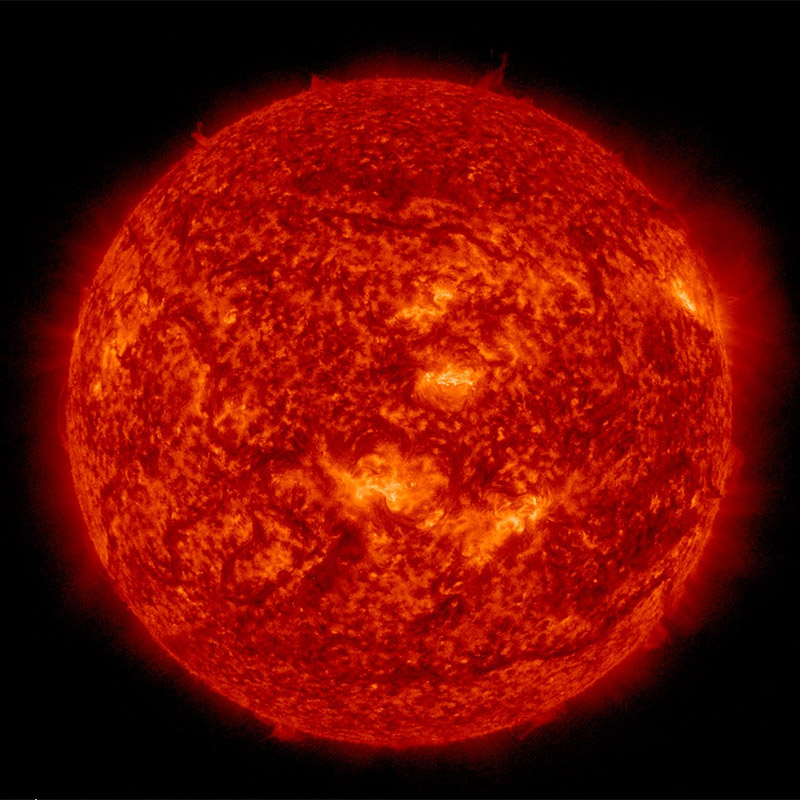

猛烈な太陽のイメージ:万物の恵みと核融合

太陽は猛烈なパワーを持っています。

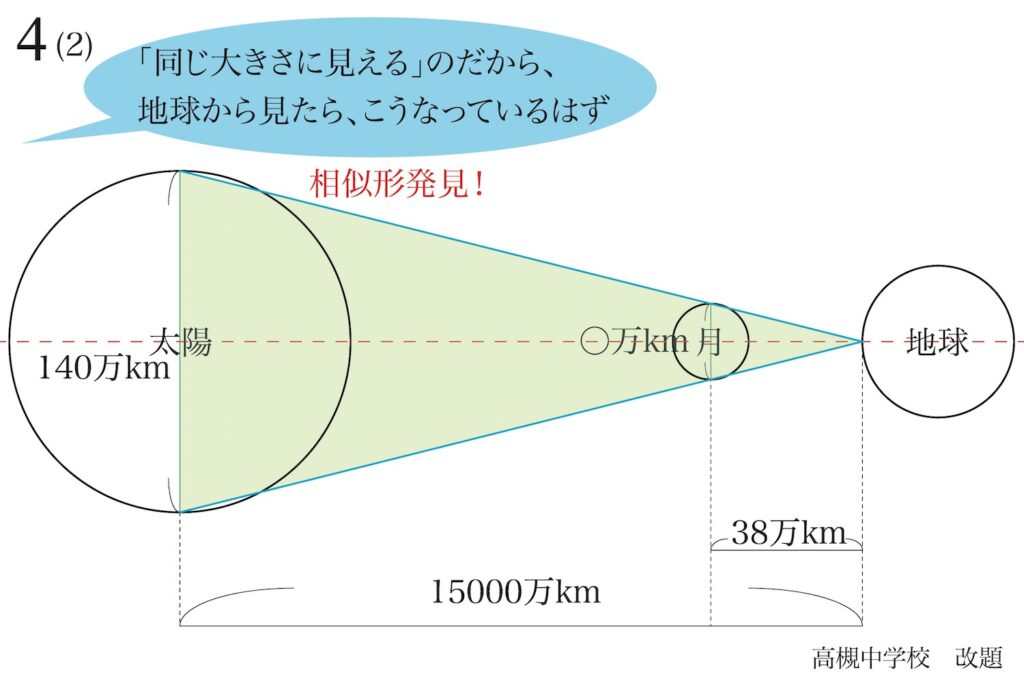

太陽と地球は約15000万km離れているのに、太陽の光は非常に強いです。

学校では、

太陽は

見ないようにすること!

特に望遠鏡などでは、

絶対に太陽は見ない!

「太陽は見ない」と注意されます。

実際に「太陽を少し見てみる」と、しばらく太陽の残像が残ります。

しばらく、太陽が

まぶたの中に残るね!

とにかく、人間のスケールから考えると絶大なパワーを持っている太陽。

そもそも「約15000万km離れている」ので、地球の直径=約12,700kmは非常に小さいです。

そのため、地軸の傾きによる「太陽との距離の違い」は、それほど影響しないような気もしてしまいます。

ところが、実際に夏至と冬至は全然違い、北半球と南半球は逆です。

・直径:約140万km(地球の109倍)

・重さ(質量):地球の約33.3万倍 → 太陽系の全ての重さ(全質量)の約99.86%

・密度:地球の約1/4

上記のようなイメージを持っていると良いでしょう。

実際の太陽は、地球のようにハッキリした地面等はなく、「ガスの塊」のような存在です。

太陽系には地球や月などを含めて様々な惑星があるのに、太陽は「99.9%の質量」を持ちます。

太陽系の重さは、

ほとんど太陽なんだ・・・

「太陽系」という名前を持っているだけに、太陽は王様を超えた絶体的存在とも言えます。

地軸が「良い塩梅で」傾いているから四季折々の季節がある(地域によります)ことを考えました。

実は、「約15000万km離れている」太陽と地球の位置関係も「非常に良い塩梅」です。

これが、もう少し遠いと「地球が寒すぎる」可能性があります。

寒すぎるのは、

嫌だな・・・

そして、もう少し近いと「地球が暑すぎる」可能性があります。

暑すぎるのは、

困るね・・・

いずれの場合も、「人間が生きてゆけるか困難な状況」となります。

地球にとって「万物の恵み」であり、猛烈な勢いで核融合を続けているのが太陽です。

そして、地球は青く、美しく輝き、たくさんの生命が存在しています。

太陽と地球の位置関係は「究極的に良いバランス」であることを知っていると良いでしょう。

次回は下記リンクです。