前回は「算数・理科・社会・国語を「出来ない」から「出来る」へ〜暗記の「引き出し」を整理・「引き出し」を整理して流れを理解〜」の話でした。

「伸びる子」の発想法・勉強法:「学んだこと」をネットワーク化

勉強を進めてゆくと、頭の中に「学びの引き出し」がたくさん出来ます。

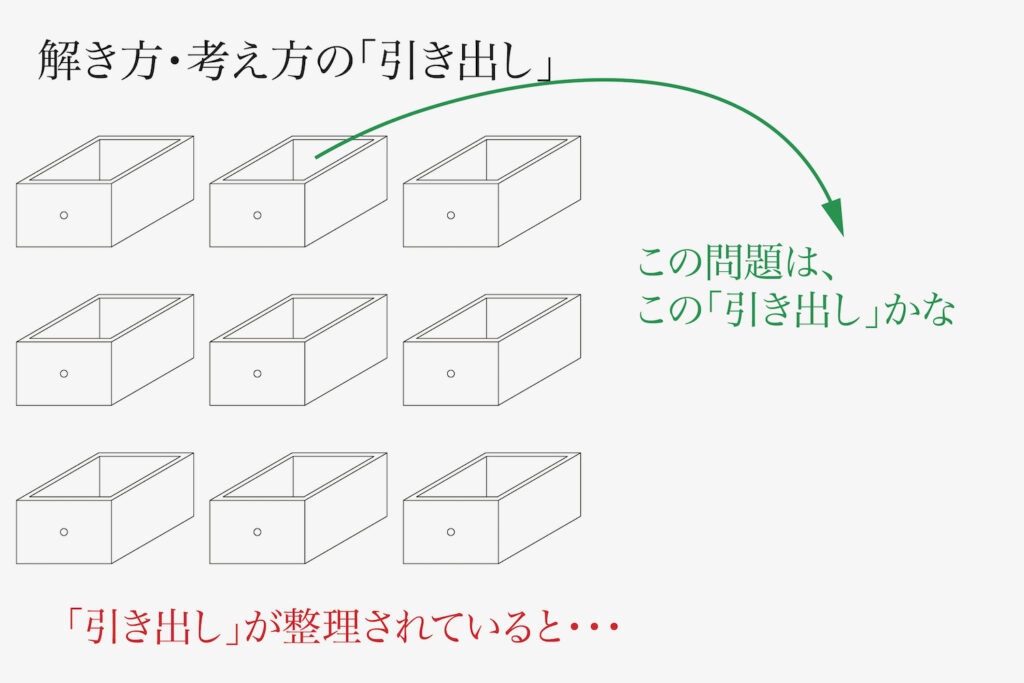

それらの、「解き方・考え方の引き出し」をイメージして、しっかり整理すると学力が上がります。

勉強をすればするほど、基本的に「学びの引き出し」が増えてゆきます。

算数であれば、様々な解法を理解してゆくと、

男子小学生

男子小学生この問題は、

こういう考え方でいけそうだ・・・

これは、前にやったことが

ある問題に似ているから・・・

たくさんある引き出しを整理して、きちんと整理整頓すると良いでしょう。

それぞれの「解き方・考え方の引き出し」が強化されて、大きくなると、非常に大きな学力アップにつながります。

算数・理科の思考を要する問題でも、理科・社会の暗記問題でも「学びの領域を広げる」面があります。

上の写真のように「学ぶ対象を二次元の平面」に、「学んだ領域」を波紋に喩えましょう。

実際には、「学ぶ対象」は「三次元的である」ともいえますが、簡単に「二次元」として考えてみましょう。

受験勉強は「学ぶ対象である平面」に「学んだ領域」である波紋を打ち込んでゆくイメージです。

その時、「たくさんの波紋を打ち込む」ことも良いですが、「打ち込んだ波紋を広げる」姿勢も大事です。

「解き方・考え方の引き出し」を広げることは、この「波紋を広げること」と似たイメージです。

「学んだこと」や「解き方・考え方」を再復習して、「より確実なものとする」ことは引き出しを広げます。

そして、「思考の波紋」が広がってゆきます。

すると、「解き方・考え方」が頭脳の中で、ネットワーク化して強化されるでしょう。

「解き方・考え方の引き出し」を組み合わせる

「解き方・考え方の引き出し」をいくつか持って、整理しておくと、問題が解きやすくなります。

さらに、これらの引き出しを組み合わせると、応用問題が解きやすくなります。

算数や理科の難問は、実は「解き方・考え方の組み合わせ」で対応できることが多いのです。

そして、出題者が問題を考えるときも、このように「解き方・考え方の組み合わせ」を考えていることが多いです。

この「考え方」と「この考え方」を

組み合わせて・・・

こんな問題にすると、

面白い問題になりそうだ。

ここで「面白い」という表現は、真剣に受験勉強して、合格目指す方々には一種「不謹慎」に見えるかもしれません。

一方で、算数でも理科でも社会でも国語でも、「面白い問題」というのは「良い問題」なのです。

「面白い」というのは、「本質的であり、思考力を要し、ある程度の難易度を持つ」問題になります。

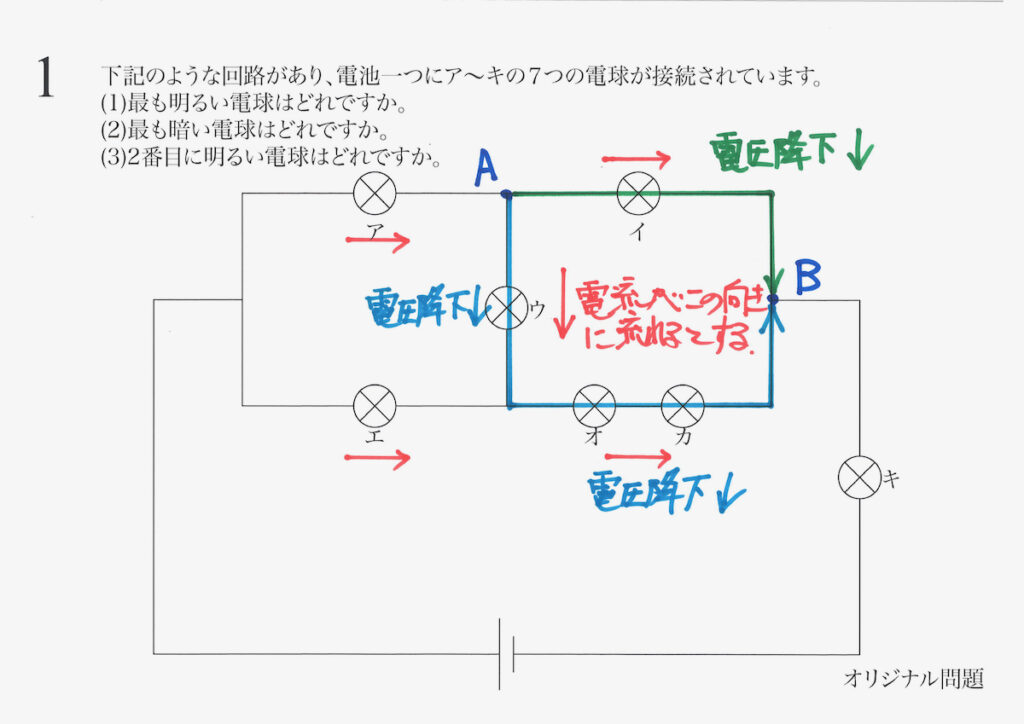

例えば、中学受験の電気・電流の問題で、回路が出てきて「〜の電球」という問題があります。

文章題の形式で、二人くらいの登場人物が「電気の実験をする」シーンを想定して、

以下の会話を読んで、

〜に答えてください。

このような問題もあります。

後者の問題を作成する先生の視点は、

ただ「回路を解け」では

あまり面白くない。

対話形式にして、実験の要素も

盛り込んで、思考力を試そう。

このように「対話形式」にすると、実験的要素も出てきて、問題に深みが出ることがあります。

すると、「電気・電流」と「実験」と「状況の理解」の組み合わせの問題になります。

電気・電流の問題は、回路が無限に考えられます。

複雑な回路を作るのは、簡単です。

電線・電球・電池を増やして、「たくさんの複雑な回路」を作れば良いからです。

複雑な回路なら、

僕も作れそう。

でも、そういう「複雑な回路」が

出たら、出来る自信がないかも・・・

中学受験で、それほど複雑な回路が出ることはなさそうです。

「回路を立体図形にした問題」は「難しく見える」のですが、「線のつながり」を考えるとできることが多いです。

また、「立体図形の回路」に対称性がある場合は、「電流にも対称性」があり「同じ電流」があります。

電気・電流の問題を難しく感じる方が多いのは、「電圧・電流・抵抗」の三つが出てくるからです。

さらに、「合成抵抗」などが出てくると、「合成抵抗を暗記する」ことになり、対象が増えます。

合成抵抗は、

大体覚えたよ。

大体、合成抵抗は

分かったけど・・・

少し複雑な回路になると、

「どう合成抵抗になるのか」がちょっと・・・

「電球が1つと2つが並列だと・・・」という合成抵抗は、一通り知っていて良いでしょう。

ただ、無理に暗記しなくても良いです。

「電圧が、どうかかるか」を考えることが、回路の最も大事な点であり基本です。

電気・回路のわかりやすい考え方を、上記リンクでご紹介しています。

これらの「基本的考え方」をしっかり理解して、解けるようになることに重点を置く学びが良いでしょう。

「焦り」や「スランプ」を克服

誰しも直前期は「焦る」し、「スランプ」を多少なりとも感じるでしょう。

こういう問題でたら、

解けるかな・・・

ここは万全だけど、

このあたりが、少し不安・・・

どの科目でも「全分野万全!」という人は、非常に少ないでしょう。

大抵の方、ある学校を受験する95%〜99%程度の方は、「どこかに不安」があるものです。

「不安」は「焦り」や「スランプ」に繋がって、そういう「マイナス思考」は拡大する傾向があります。

それは、大人になってもそうで、大勢の大人も仕事や家庭で「不安」を抱えています。

小学生〜高校生の受験生が「焦り」「スランプ」を感じるのは、特殊な状況はなく「当たり前」のことです。

そこで、

不安・・・

大丈夫かな・・・

こう思ったら、

ま、みんな一緒だから、

大丈夫!

「みんなも一緒」と思いましょう。

また、テンションが低い時は、無理に勉強するよりも一休みしましょう。

ちょっと

休憩しよう・・・

受験でもなんでも、勝負事では「体調管理」は非常に大事なポイントです。

ただし、「少し一休みすると不安」な時は、休みながら学習漫画など読んで、「少し勉強」しましょう。

算数なら復習を兼ねて「出来そうな問題」をしっかり学び直して、「できる!」自信を作りましょう。

次回は上記リンクです。