前回は「年号並び替えの問題・対策・コツ 2〜知らない「出来事」は前後関係から推測・木曾義仲と源義経の登場・一ノ谷の戦いと壇ノ浦の戦い・仲違いした頼朝と義経・守護と地頭〜」の話でした。

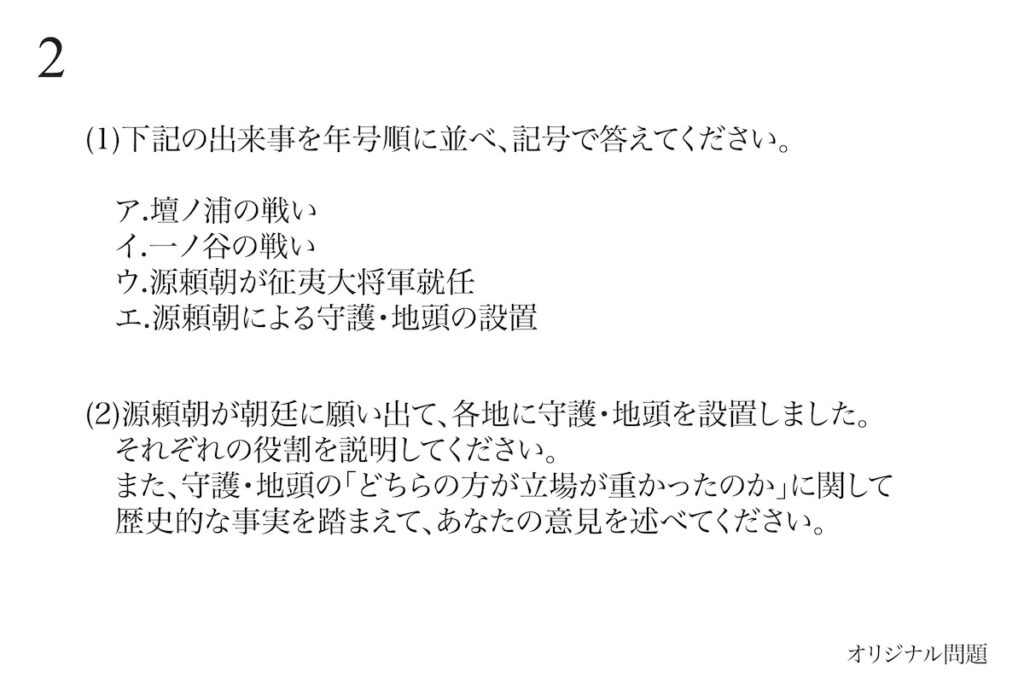

社会 問題 2(再掲載):清盛の福原京遷都の挫折

(2)に進みましょう。

ここでは、守護と地頭の役割に関して、歴史的背景を考えながら、確認します。

男子小学生

男子小学生1185年に

守護・地頭設置!

頼朝が征夷大将軍に

就任したのは1192年だね!

年号丸暗記することも良いですが、「出来事・事件の内容」を理解しながら暗記しましょう。

そのように「年号と内容をセットで理解・暗記」すると、暗記もはかどるでしょう。

福原京遷都の挫折:「外を見ていた」清盛と「内を見ていた」頼朝

源頼朝が、1185年に全国設置した守護と地頭という新たな役職。

この体制こそが、鎌倉幕府の根源でした。

頼朝が鎌倉幕府を創設した直前に「平家の世」を作った平清盛。

栄華を極め、絶大な権力を握った清盛は、

よしっ!

遷都だ!

遷都ですか?

都の機能を移動するのは・・・

とても大変なことで

莫大なお金もかかりますが・・・

良いのだ!

私に考えがある!

公家の反対が強い中、福原京への遷都を強行しました。

この「福原京遷都」は、わずか半年で失敗してしまいました。

当時は、清盛なりに、

新しい世を

作るのだ!

おそらく「古い体制の打破」を考えたのでしょう。

内陸の歴史ある京都から、現在の神戸付近への遷都。

現代は神戸は大都市ですが、当時はただの漁村であり、それは江戸時代も同様でした。

この「福原京遷都」の理由は、様々な学説がありますが、

貿易で国を

富ませるのだ!

「貿易立国」を清盛は考えたのでしょう。

そこで、

貿易を推進するには、

都は海に面する場所が良い!

このように考えましたが、猛烈な反対にあって頓挫してしました。

「外を見ていた」清盛に対して、「内を見ていた」頼朝。

これからは

武士の世なのだ!

清盛の発想は、「非常に先進的」とも言える発想でした。

中国などとの対外関係を極めて重視した清盛。

京都は歴史があり、

とても良い地だが、内陸すぎる・・・

もう少し「清盛の世」が続いていたら、日本の歴史は大きく変わったでしょう。

それに対して、

まずは平家を

打倒!

とにかく、

平家を倒して、源氏の世に!

「とにかく平家妥当」が運命づけられていた頼朝。

これまでは、貴族が支配してきて、「貴族を守る」存在だった武士に対して、頼朝は、

武士は、貴族を守るために

存在するのではない。

我ら源氏が、武家の頭領として、

君臨するのだ!

軍事力で平家を押し始めた頃から、頼朝は合戦は弟の義経に任せました。

お兄ちゃん!

合戦なら僕は得意だよ!

合戦は

任せて!

そして、頼朝は考え続けます。

新しい国家の形を

源氏がつくり、管理するのだ!

守護と地頭:頼朝と義経兄弟間の亀裂

そのためには、

やはり土地を支配せねば!

頼朝は、朝廷が支配していた「土地の支配権」奪取の機会を待ちます。

「壇ノ浦の戦い」で平家を滅ぼした後、頼朝・義経兄弟に亀裂が入ります。

悪気は

なかったけど・・・

平家打倒の中心人物となり、一躍人気者となった義経と朝廷が近づきます。

対して、頼朝は、

これは

マズイ!

私が源氏の頭領

なのだ!

頼朝は、今度は平家打倒に尽くした弟・義経を打倒しようと考えます。

この機会を

利用しよう!

そこで、全国の土地を管理する権限を獲得することを朝廷に迫ったのです。

義経を追討するために、

全国に守護・地頭を設置させて下さい。

良いけどね・・・

兄弟仲良くしてね・・・

もともと、領土である荘園を管理する地頭という役割・職務は平安時代頃からありました。

この任命権は朝廷にありましたが「地元で有力者がなった」こともあり、任命権が曖昧でした。

現地の御家人を鎌倉幕府が任命して「鎌倉幕府に権限を集中」させるのが狙いです。

そして、「領土(荘園)と民衆を管理する」役目として地頭を正式に設置しました。

これで、私が

絶大な権限を持つ!

頼朝の権限が強化するが、

仕方ない・・・

「領土(荘園)と民衆を管理」するためには、力が必要なので、一定の警察・軍事権を地頭は持ちます。

地域単位で設置された地頭に対して、国単位で設置された御家人。

御家人は、地域の地頭たちを束ねる軍事指揮官・行政官でした。

守護:各国の軍事指揮官・行政官。地頭などを管轄し、強い軍事力を持つ国を治める役職。

地頭:領土(荘園等)と民衆(百姓等)を管理する地域の行政官。徴税権・警察権(軍事権)を持つ役職。

現代と異なり、当時は警察と軍隊の境界が曖昧でした。

守護は強い軍事力で、各国を支配したのです。

これらの内容をまとめて書いてみましょう。

1185年「守護・地頭設置」と覚えます。

両方の役職が並び立ったようにも感じられますが、この二つの役職は上下関係があります。

上の通り、守護は「地頭を束ねる役目」なので、守護の方が上です。

守護は、地域の地頭たちをまとめて、主に軍事力で国を治める。

地頭の任命権は基本的に鎌倉幕府・室町幕府が持つが、地頭に対する指揮権は守護にある。

そのため、守護は地頭より立場が重かった。

ここで、「あなたの意見」としたのは、理由があります。

「守護の方が地頭より強い、立場が重い」のは、ほぼ明確です。

ところが、時期や地域にもよる場合も考えられ、様々な学説もあります。

歴史は、「ただ一つの正しい」解釈

ではないことが多いです。

そのため、確実ではない面があるため、「意見」としました。

現代、「明確な日本軍が存在しない」世界でも稀な国・日本。

「軍隊ではない、専守防衛の部隊=自衛隊」が、日本の軍事力の背景です。

ロシアがウクライナ侵攻し、ウクライナ戦争が勃発しましたが、「軍事力は力の根源」です。

現代もそうですが、一昔前まで、「権力を握るためには、軍事力が必須」でした。

そのため、「軍事力を有する守護が格上」となります。

頼朝が創設した守護という役職。

守護が国を納め、

我が源氏が守護を束ねる!

貴族の世から武士の世へと移行し、「新たな世界」が頼朝の手で構築されました。

守護は、公用などで京都などに出かけることが多いです。

ちょっと、

京都に行ってくるから、任せたぞ!

守護様、ご不在の間は、

私にお任せを!

そのため、自国を不在にすることがあります。

そして、多くの国において「守護の代わり」の「守護代」が設置されました。

守護代が実務を執り行い、「実質的な守護」となることもありました。

その結果、守護代が力をつけ、主家でもある守護を凌ぐ勢いを持つこともありました。

守護・守護代は室町時代末期〜戦国期に曖昧な存在となり、やがて消滅しました。

武田信玄(晴信)の武田家は、甲斐守護の家柄でした。

ワシは守護の

出身だぞ!

関東管領の上杉家を継いだ上杉謙信(政虎)は、それ以前は長尾景虎という名前でした。

長尾家は、越後守護代の家柄でした。

私は守護代の

家柄だ!

そのため、長尾家時代は「守護である武田家よりも格が落ちる」家柄でした。

のちに天下人となった織田信長。

名家出身と思われがちな織田信長ですが、彼の織田家は「尾張守護代の三家老の一つ」の家柄でした。

つまり、守護→守護代→家老(織田家)であり、守護代よりも二段階ほど下の家格でした。

私は守護代の下の

家柄だが・・・

今は戦国の世・・・

才覚と軍事力こそ全て!

その意味では、信長は信玄・謙信よりも「家柄が劣る」のです。

家柄では、最初は「武田>長尾>織田」でしたが、長尾景虎が関東管領上杉家を継いで、

一気に関東管領!

私が一番上だ!

家格は上杉が武田の上となり、「上杉(長尾)>武田>織田」となりました。

これからの世は、

力よ!

足利家を推戴し権威をうまく利用した信長ですが、最終的には力でのし上がりました。

そして、1590年に全国統一した豊臣秀吉。

もともとは木下藤吉郎という名前だった(羽柴)秀吉。

秀吉は、守護・守護代など「家柄うんぬん」以前の出身でした。

「家柄・身分が不明」と言われるほどの下層から、一気にのしあがった秀吉。

家柄がなんだ!

才能が最も大事だ!

別サイト「新歴史紀行」(上記リンク)では、秀吉の出世の話をご紹介しています。

源氏も平氏も

関係ない!

新たな姓である「豊臣」を

創設するのだ!

頼朝が構築した「守護・地頭」による「武士の世界」という「新しい国家の形」。

その形は、室町時代末期に揺らぎ、崩れ始めます。

そして、戦国時代に一気に崩壊してゆき、秀吉によって完全に解体されたのです。

次回は上記リンクです。