前回は「電気・電流・回路の分かりやすい考え方 1〜電圧が主役・電圧が電流を流す根源の力・回路と回路の間の電線・分かれる電流のイメージ・流れる電流を描いてイメージ〜」の話でした。

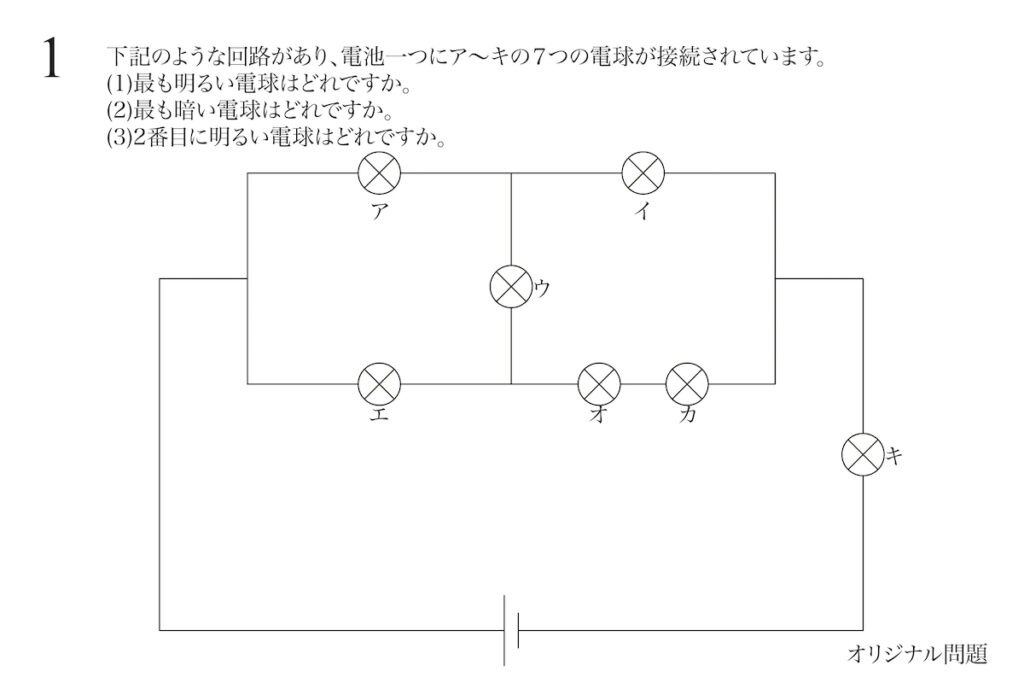

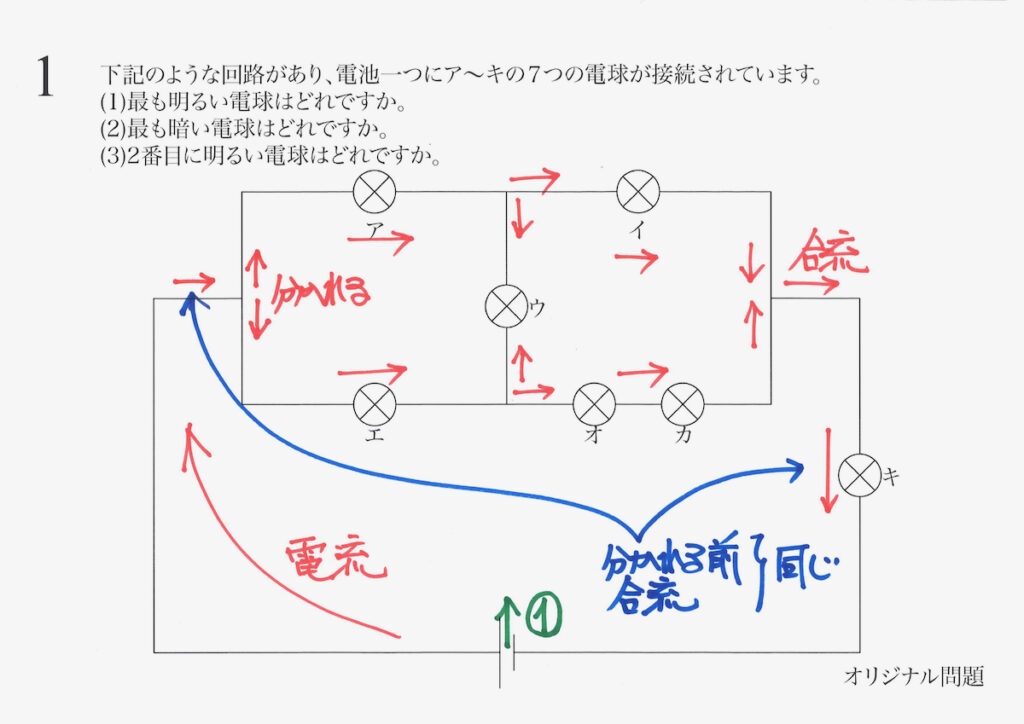

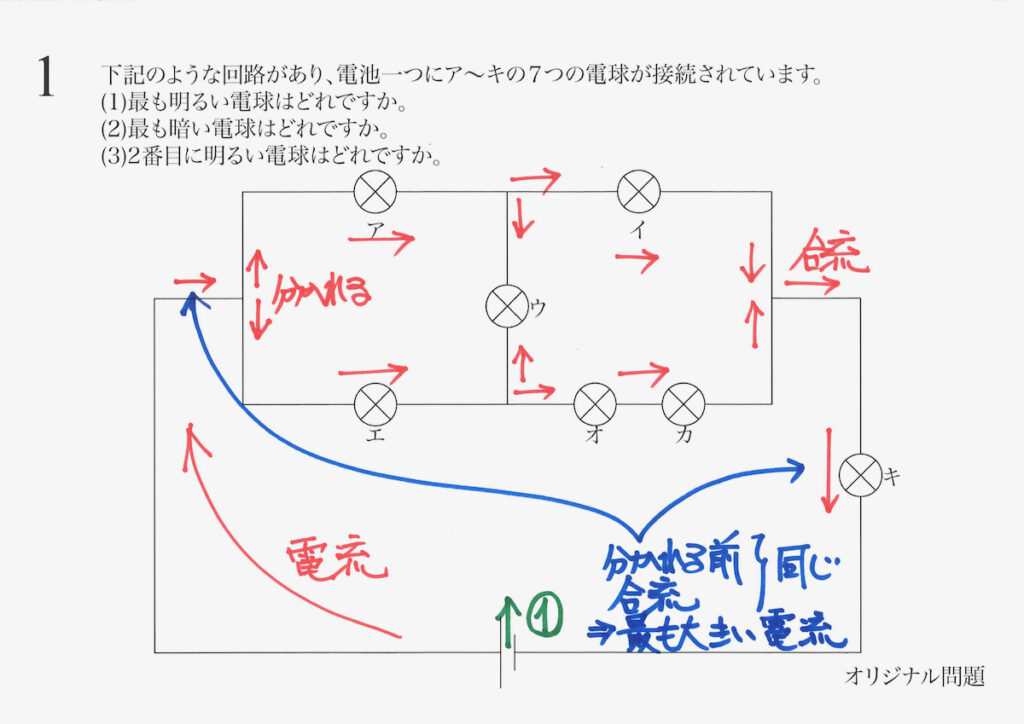

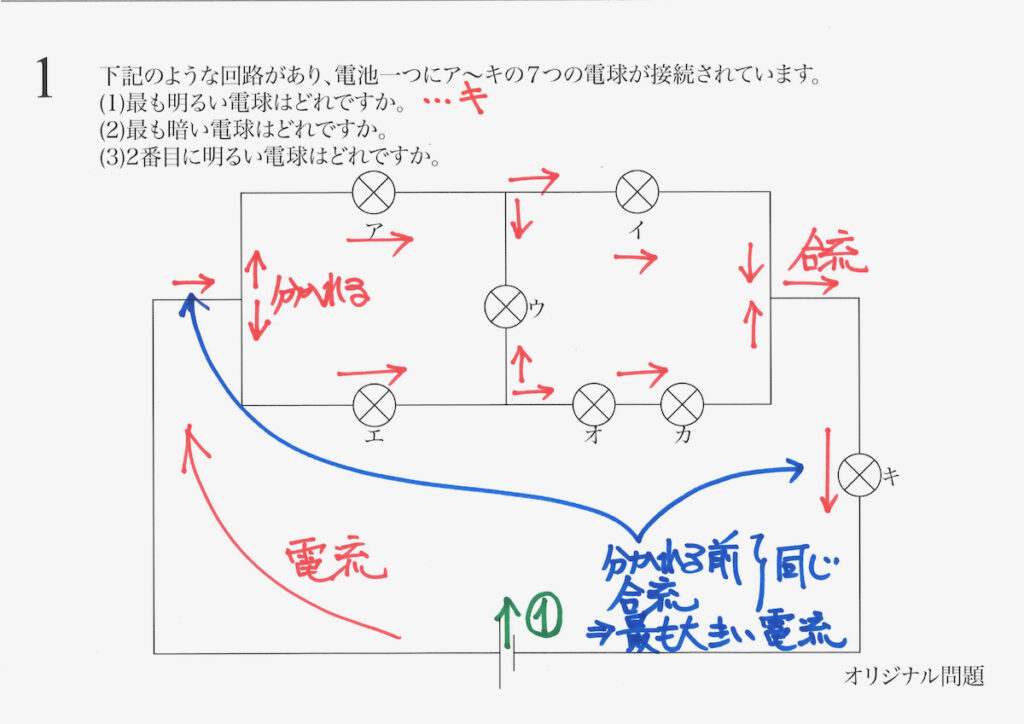

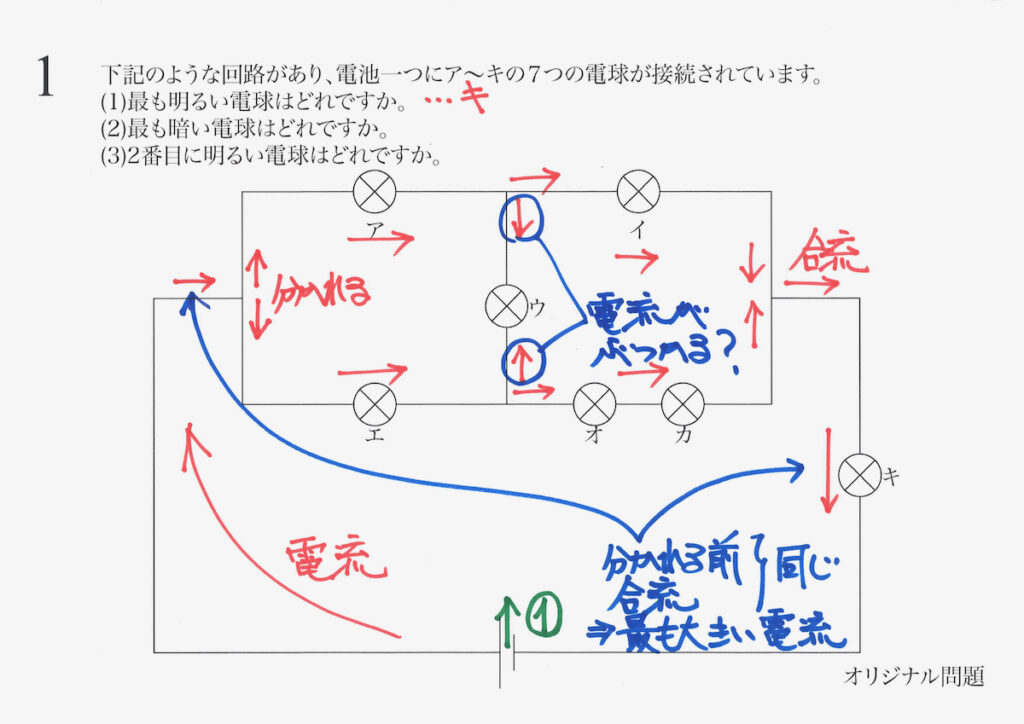

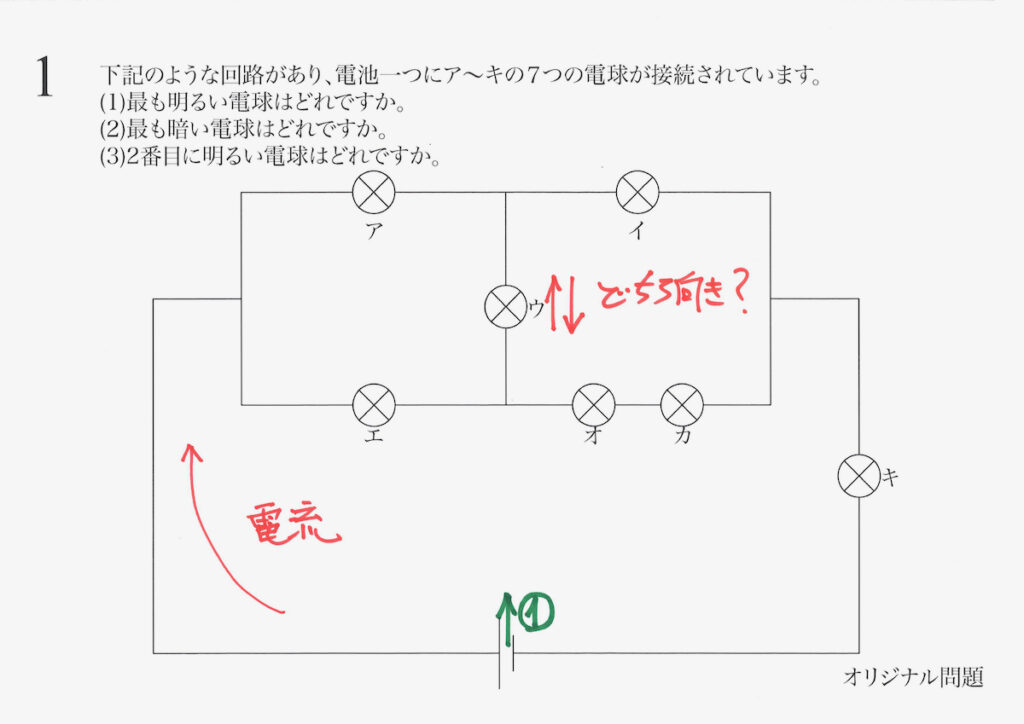

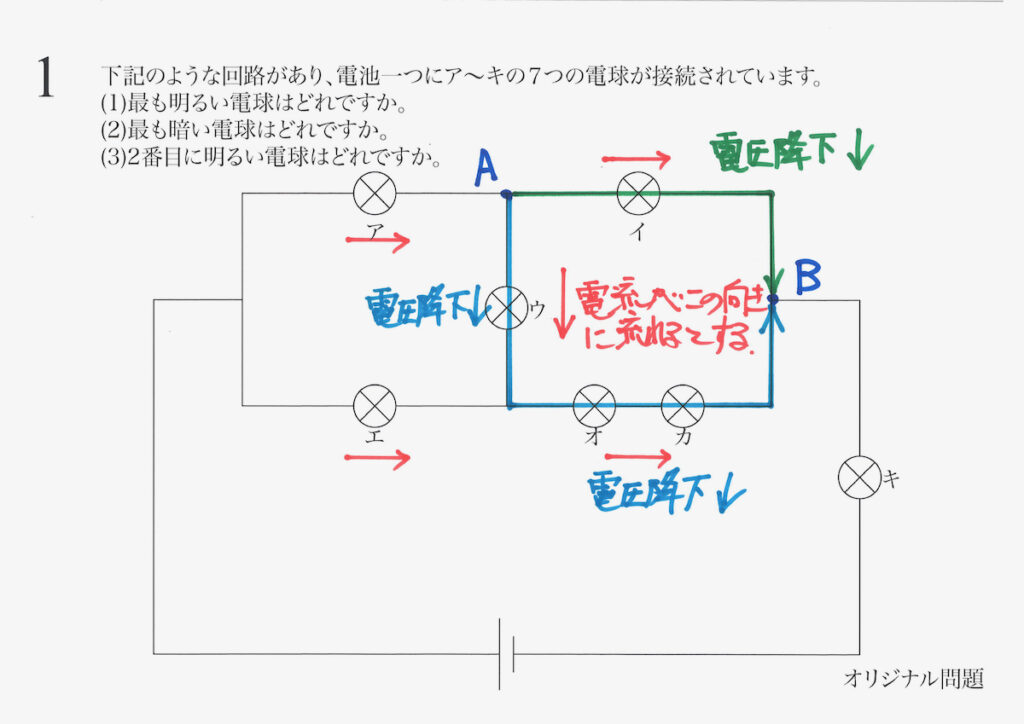

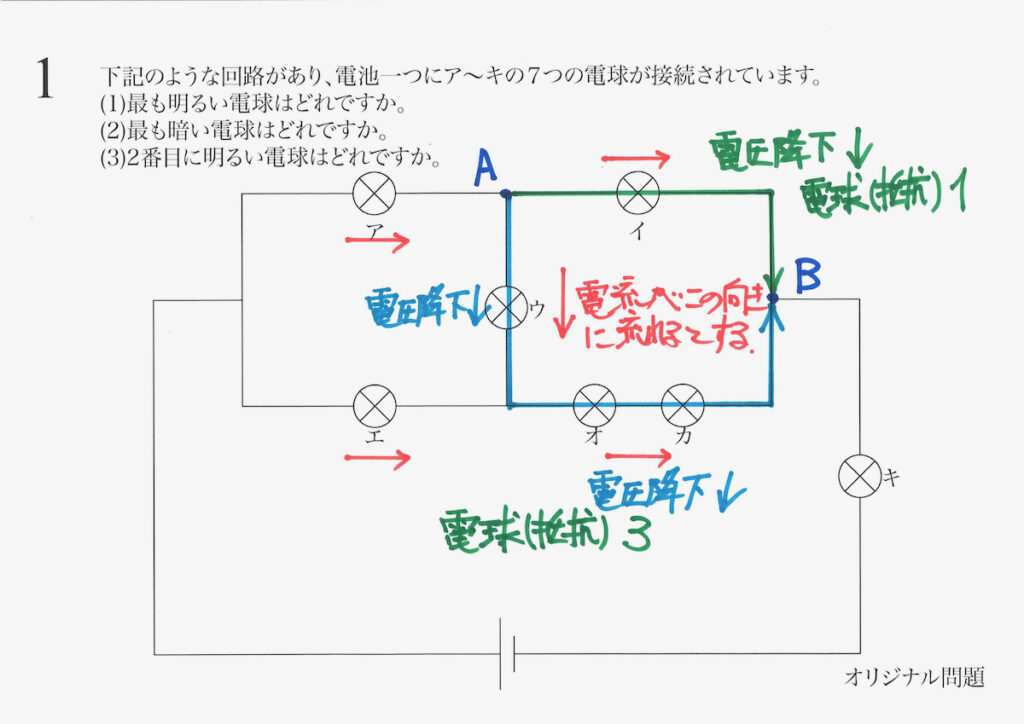

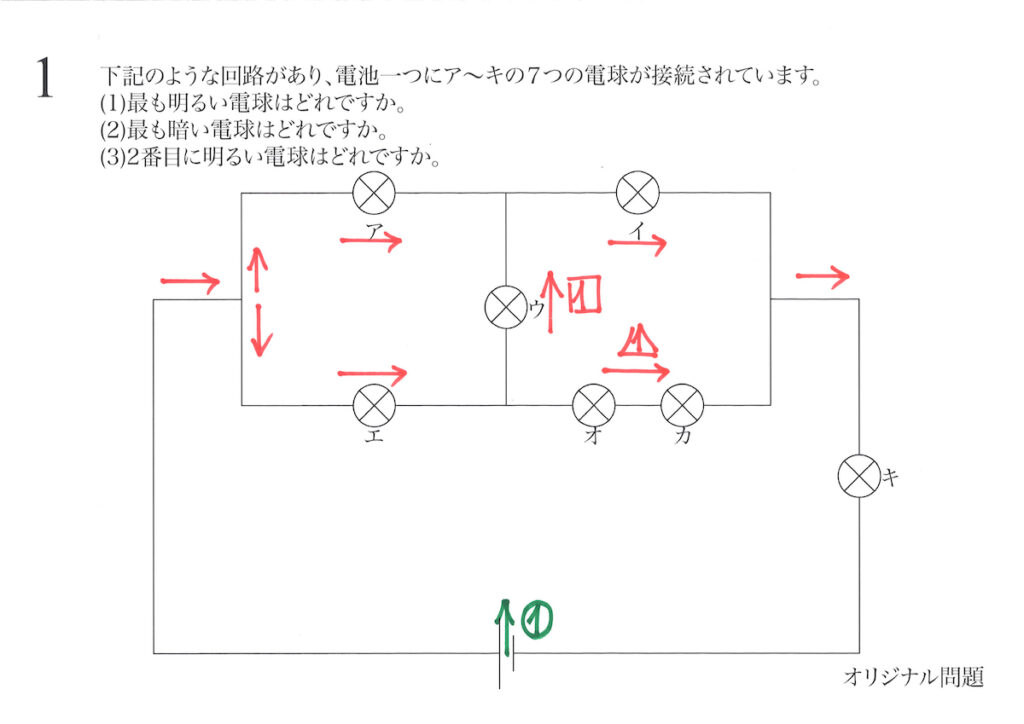

問題 1(再掲載)

シンプルな問題ですが、今回は(1)から考えてゆきましょう。

電気・回路の問題は、「回路のパターンを暗記して、合成抵抗を考える」解き方でも解けます。

志望校の出題傾向によりますが「理科の小問が多い」場合は、その方が「早く解ける」でしょう。

一方で、記述式を含む「応用問題の傾向が強い」出題傾向の場合、原理を理解することが大事です。

男子小学生

男子小学生電圧が主役で、

電流が流れる、だよね!

てこ・かっ車・ばねなどの問題も「様々な問題を作れる」のと同様に、回路も「様々作れる」のです。

さらに、てこ・ばねなどよりも「回路の方がバリエーションを作りやすい」傾向があります。

それは、「回路は電線をつないだり、複雑にすれば」複雑な回路が作れるからです。

確かにそうかも・・・

前の模試でも少し変わった回路があった・・・

中学受験では「立体化された回路」が出題されることもあります。

「平面的な回路」と「立体化された回路」では、「立体化された回路」の方が難しく感じられます。

ここで「基本原理は同じ」であることを、はっきりイメージしましょう。

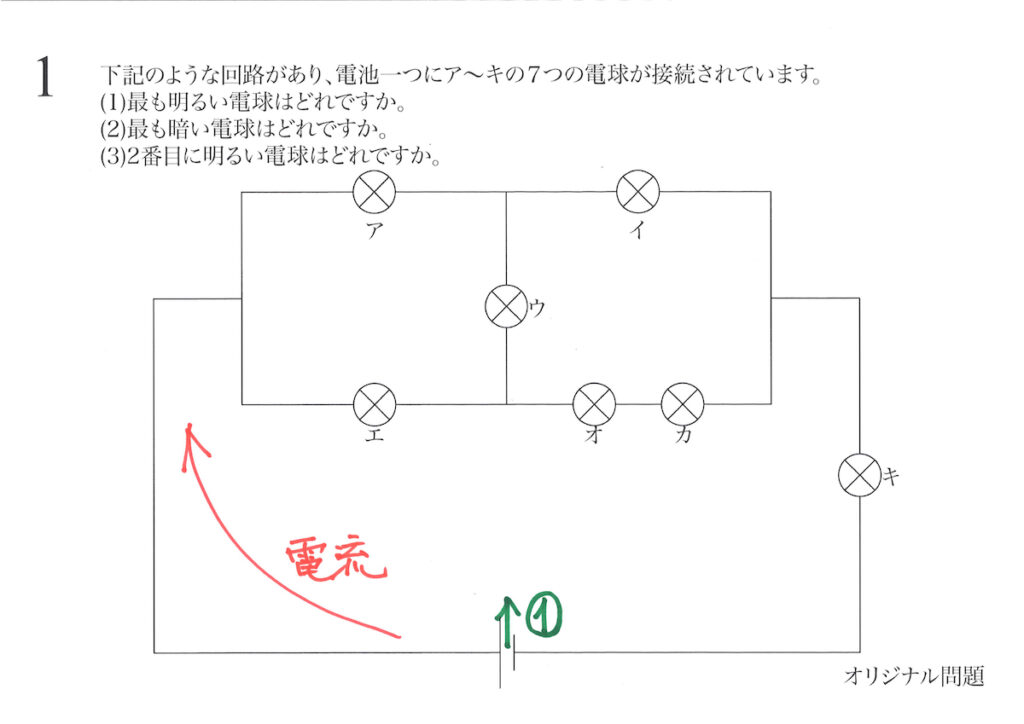

回路に流れる電流を描いて考える:電池一つの電圧で電流=①

電池で電圧がかかり、回路に電流が流れてゆきます。

電線が別れているところは、原則として電流が別れます。

そこで、「流れる電流」を描いてゆきましょう。

こんなにたくさん電流が

分かれると、難しい・・・

「別れた電流」は、電線がつながるところで合流します。

「たくさんある電流」は、「同じ電流」もあるので、一つ一つ考えてゆきましょう。

上記のような流れは、電気・電流・回路を「ある程度理解」していると「当然」に感じられます。

試験本番では、全部は描かなくても良いですが、勉強している時は描きましょう。

こういう「流れ」や「力」は、実際に矢印で描いてみると、イメージが湧きます。

「頭で分かっている事」も大事ですが、このように「具体的に描いて理解」することも大事です。

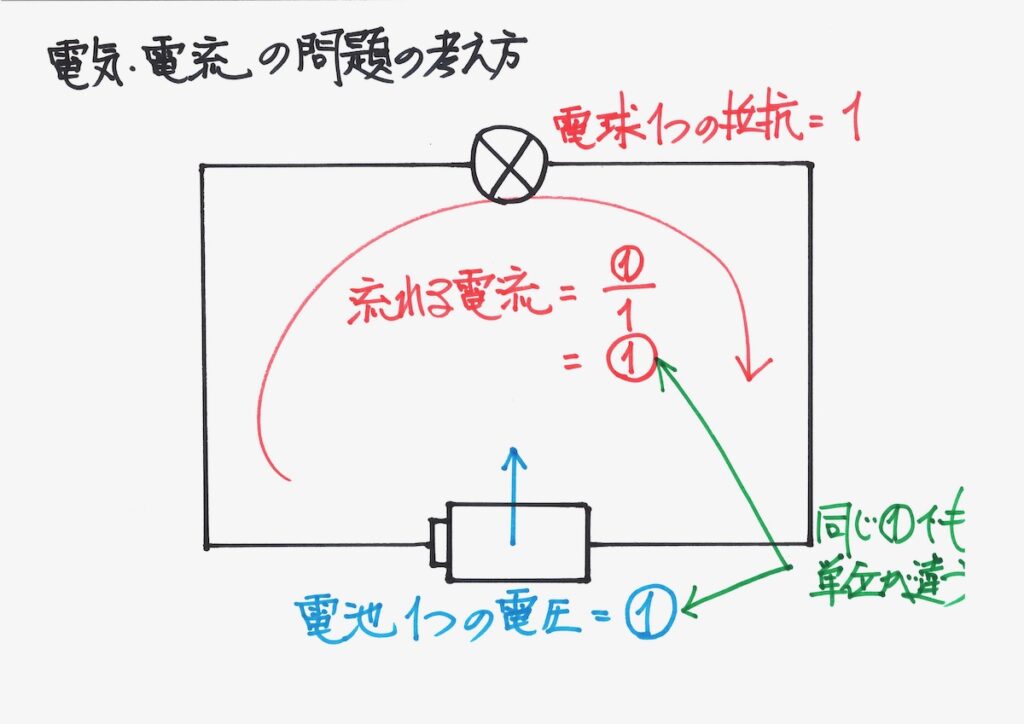

そして、「電池・電球が各一つ」の基本的な回路に対して、「電圧を①、抵抗を1」と考えます。

電池一つによって「エイッと電流を持ち上げる」電圧=①と考えましょう。

・回路に電圧を発生させる

・発生した電圧は、電流を持ち上げるポンプの様な役割を持つ

・「電池=電圧=ポンプ」が回路にあるイメージ

そして、電球一つの「抵抗=1」と考えます。

流れる電流も①となることを「比較する大きさの基本」として考えましょう。

この時「流れる電流=電圧=①」となりますが、「同じ量」ではなく単位が異なります。

単位は理科・物理では非常に大事ですが、問題を解く時は気にしすぎないで良いでしょう。

・電圧 = 電流 x 抵抗(オームの法則)

・主役は電圧

・「電池 = ポンプ」が回路に電流を流す

・回路を流れて、一周した電流は「上がった高さ」分下がる(電圧効果)

最初に「別れる前の電流」と最後に「全てが合流した電流」は同じです。

うん。これは

分かるよ!

このように、「少しずつ不明(分からない)電流の正体」をつかんでゆきましょう。

他の「別れた電流」よりも、これら「最初と最後」の電流は最も大きい電流です。

そこで、最も大きな電流が通る「キの電球」が最も明るくなります。

(1)の答え・・・(キ)です。

・最も明るい電球は、最も電流が大きい(キ)

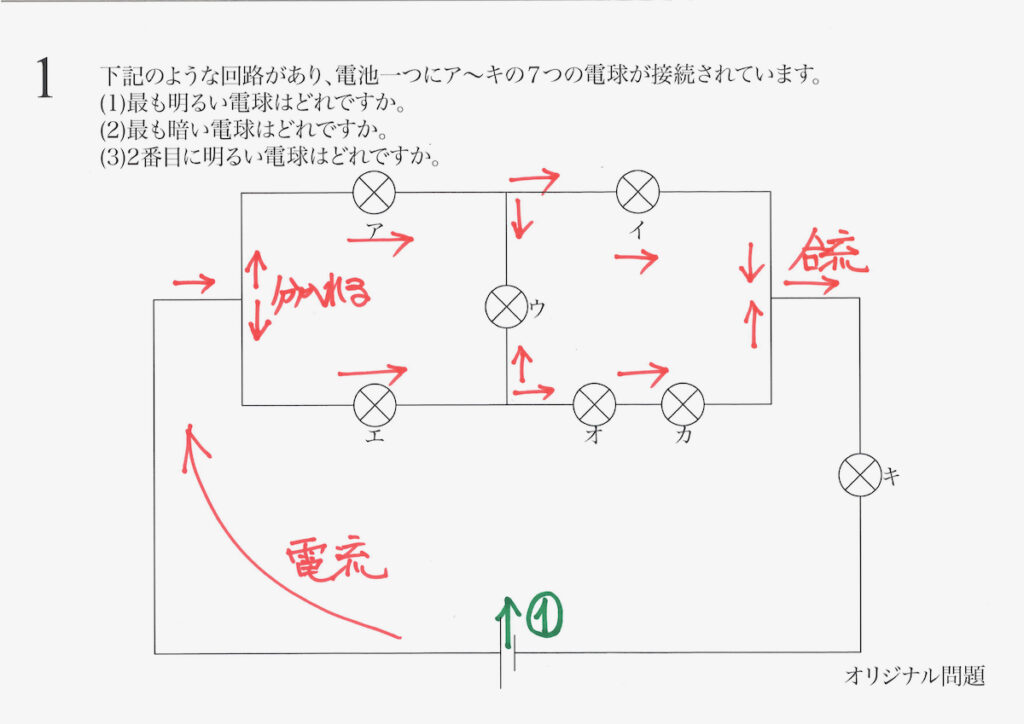

分かれる電流はどちらに流れる?:電流同士が衝突?

途中で電線が繋がっているウの電球には、上の図で上からと下から電流がきます。

これでは、

電流同士がぶつかってしまうけど、いいの?

「電流がぶつかる」イメージです。

実際には電流は「どちらかにのみ流れる」ので、向きがあります。

どちら向きに流れるでしょうか?

どっちかな・・・

分からないけど・・・

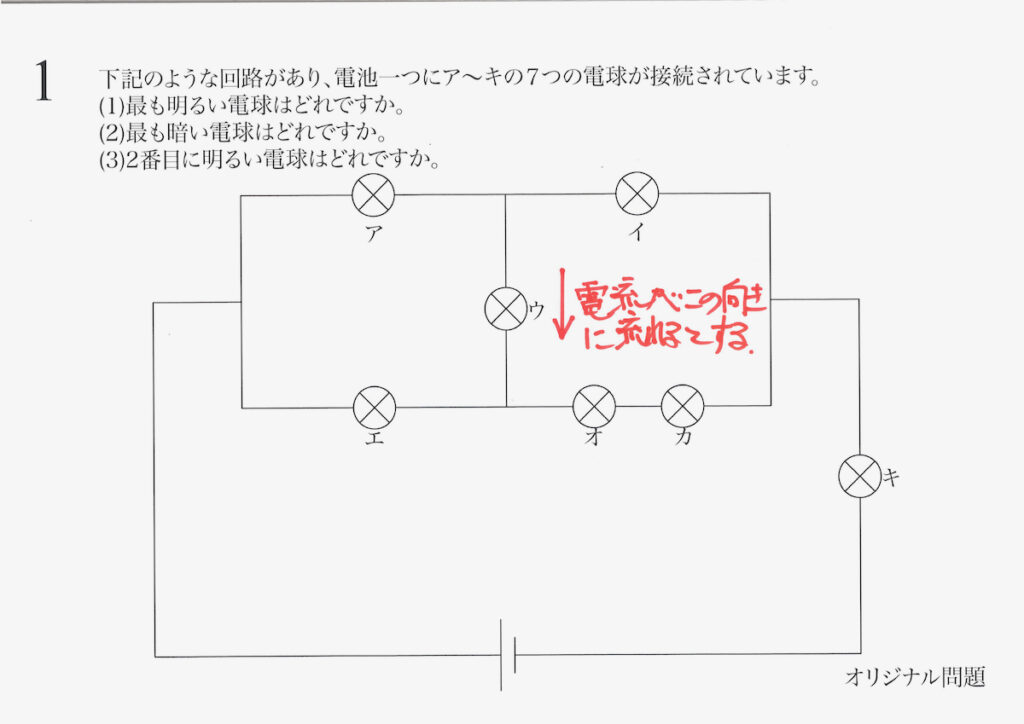

上の図のように、ウに対して下向きに流れるとして、考えてみましょう。

勝手に決めて

いいの?

これは「仮に下向きと考える」のであり、理科では「仮に考える:仮説を立てる」ことは大事です。

この時、ウの電流の周辺の電流を考えてみましょう。

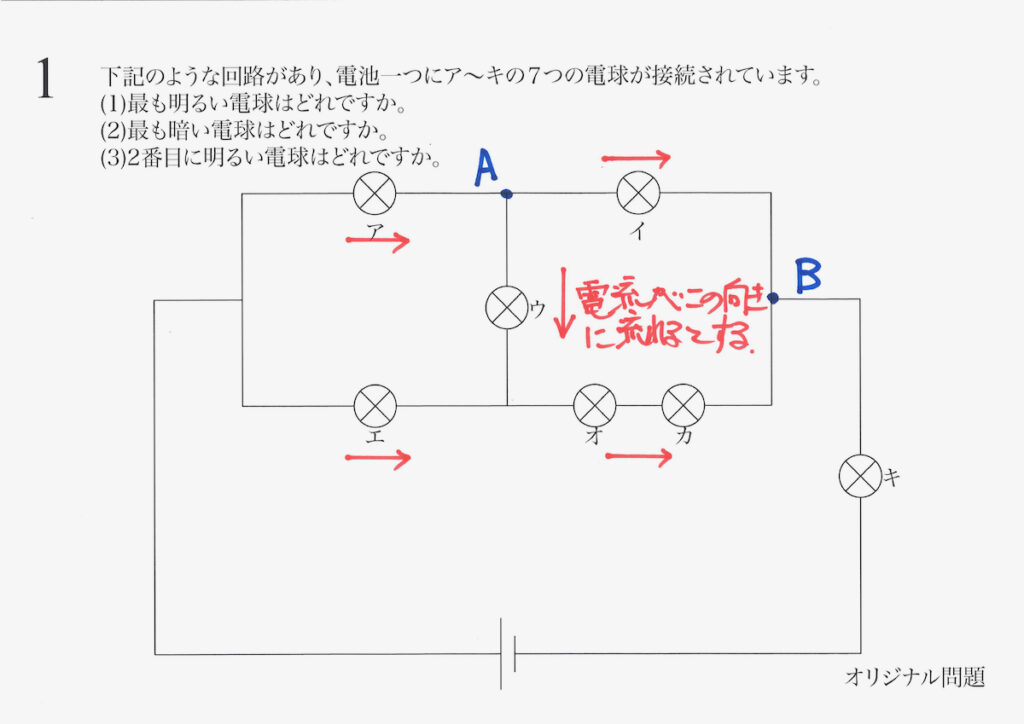

上の図のA、Bにおける電圧の大きさ(電位)を考えます。

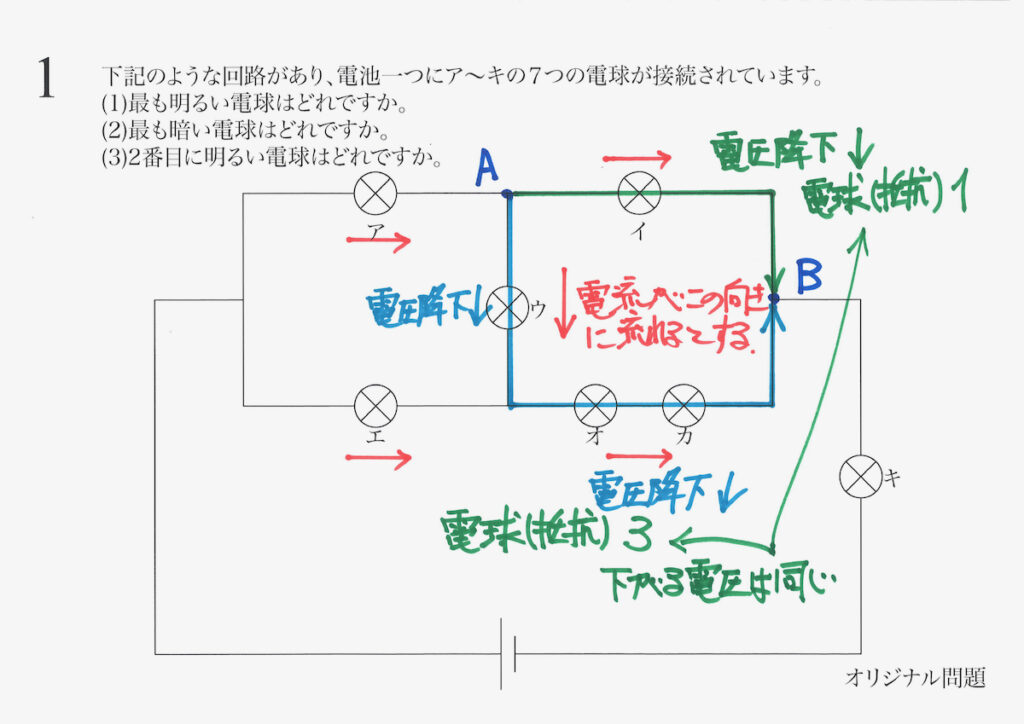

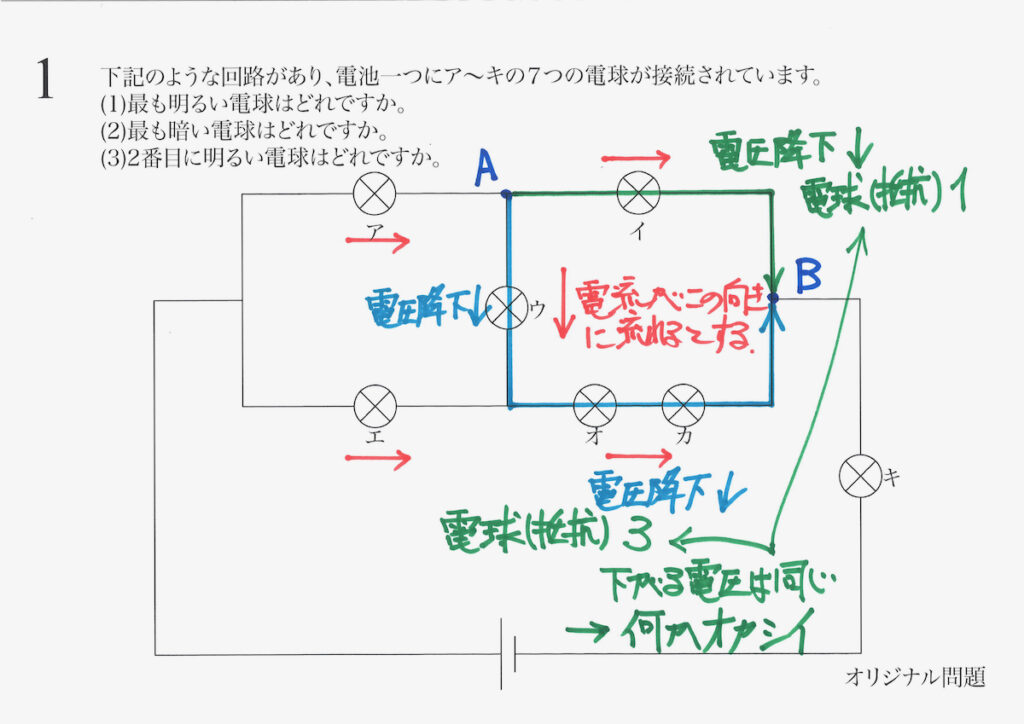

Aから「イを通ってBへ」流れる電流と、Aから「ウ→オ→カを通ってBへ」流れる電流を考えます。

この時、両方の経路において、電球があるので抵抗を受けて、電圧が下がります。

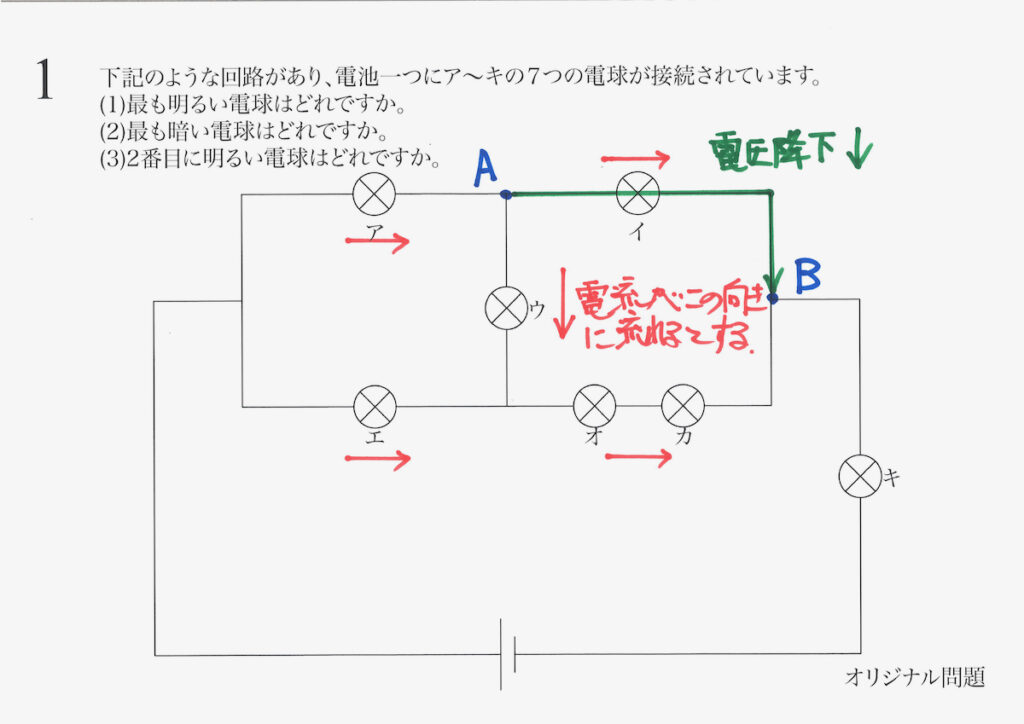

そして、その下がる電圧の大きさは同じです。

確かに、

ここで下がる電圧は同じはずだね。

まずは、前の緑色の経路を考えてみましょう。

ここでは、イの電球による抵抗を受けて、電圧が下がります(電圧降下)。

今度は、後の水色の経路を考えてみましょう。

「ウ→オ→カを通ってBへ」流れる電流は、三つの電球による抵抗を受けます。

そして、「それぞれの電球で電圧が下がる」ことになります(電圧降下)。

緑色の経路、水色の経路における、電圧の下がる大きさ(電圧降下)は同じです。

緑色を流れる電流の大きさが、水色を流れる電流の大きさより、だいぶ大きければ成立します。

そんなに流れる

電流の大きさが違うかな・・・

この回路で、緑色と水色の電流の大きさは、それほど大きくは違わない感じです。

そこで、

これは、ちょっと

オカシイかな・・・

「オカシイかな」と感じるでしょう。

「ちょっとオカシイかな」と感じることは、大抵「オカシイ」です。

理科の物理分野は、基本的には日常生活と密接に繋がりがあります。

実際に「ちょっとオカシイ」と感じることは起こらないことが多いです。

現実的には、「計算しなければ分からない」ことも多いです。

ここでは、「オカシイ」ので、「ウを流れる電流が、図で下から上向き」になります。

そこで、「ウを流れる電流が、図で下から上向き」と考えましょう。

そして、「ウを流れる電流」と「オ、カを流れる電流」を、それぞれ未知数を置いてみましょう。

未知数の置き方は、さまざまな考え方があります。

「全体から見る」考え方と「部分から見る」考え方があります。

「どちらが良いか」は、問題にもより、そして個性にもよるでしょう。

電流の問題では「全体の電流を未知数」として、考えることも出来ます。

その場合、抵抗を考慮して「全体像を見てゆく」ことになります。

この回路はシンプルですが、電線の分岐が多いので比較的複雑です。

そこで、「別れた先の電流を未知数」として考えてみます。

ここからは「電流の分かれ・合流」と、先ほどの「ある点から点で、下がる電圧が同じ」を考えます。

地道に少しずつしっかり考えることで、電気・電流の問題は解けるようになるでしょう。

次回は下記リンクです。