前回は「子どもたち・受験生たちが大いに楽しむ文化祭運営〜直に中高に触れる文化祭・中高生活の「一つの到達点」〜」の話でした。

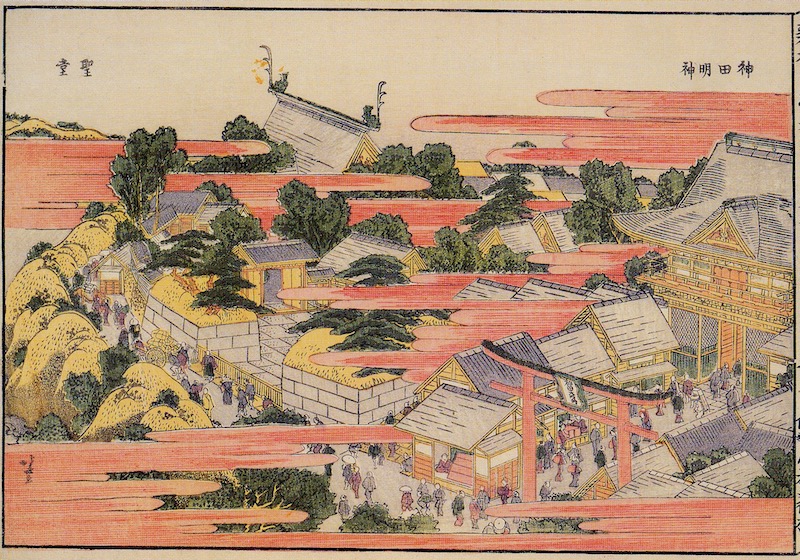

「固有の文化」を発信する文化祭:文化とcultureのニュアンス

原則として毎年行われる中学・高校の文化祭。

大学の学園祭がエンタメ要素が高いのに対して、中高の文化祭は文字通り「文化の祭り」です。

「文化」は、明治期に英語の「cultureの和訳」として登場した単語です。

culture:特定の社会や地域の習慣や価値観

文化:国家や社会全体を構成する様々な習慣や価値観などの要素

日本語でも「カルチャー」と、英語をそのままカタカナにした言葉があります。

「カルチャー・スクール」などの言葉もありますが、「文化」という言葉は幾分固い印象があります。

この点で、cultureと文化は大まかな意味は同一ですが、ニュアンスが少し異なるようにも感じます。

江戸時代には「文化」という元号があり、「文政」時代と通じて「化政文化」が栄えました。

おそらく、この「文化」という言葉を当てたと思われますが、文化は社会の根源的な印象があります。

男子高校生

男子高校生一年間頑張って

研究したことを発表するぞ!

一生懸命学んだことを、

形にしたい!

A.中高生たちが一緒に何かを成し遂げる・作り上げる経験を得る

B.学外の方々と接点を持つことで、多様な視点を得る

C.同級生の部活動の成果を見て「普段と異なる」同級生の姿を知る

中高生たちは、部活やグループ活動を通じて、何らかの「固有の文化」を発信するのが文化祭です。

このプロセスにおいては、「机の上の学び」とは次元が異なる学びが得られると考えます。

ただ「与えられた演習課題」をこなすのとは異なり、「何らかのことを自ら設定」する姿勢が大事です。

中高生たちが

一生懸命「何かを生み出す」文化祭・・・

私たちも一丸となって、

我が中高生たちの「一つの達成」を盛り上げよう・・・

中高の教員や関係者の方々も、文化祭に大きなエネルギーを注いでいると考えます。

A.自分の子どもたちの部活動などの成果を体験

B.子どもたちの日頃の学校生活の様子を理解

C.同級生や同じ部活の親や教員との接点が生まれ、校風や教育方針を深く理解

子どもたち・受験生たちが大いに楽しむ文化祭運営:学食と学校独自食

そして、文化祭では、「対内部」と「対外部」の意義があると考えます。

A.自校が志望校となりうる受験生本人・親に対して、校風を知ってもらう機会

B.受験生・親などに対して、学校説明を兼ねた説明会開催の機会

C.教育界・学外関係者に対して、自校の「ありのままの姿」を知ってもらう機会

在校生の親以外の文化祭を訪問する人は、様々な人がいます。

この中で、学校側にとって最も大事な来校者は「未来の受験生と親」です。

我が校を志望する可能性が

高い子どもと親が来校する・・・

その子や親に、しっかり我が校の

良さを理解してもらうことが大事だ・・・

受験生が志望校を決定する要素には様々なポイントがあります。

A.名声・歴史・卒業生の質

B.校風・カラー・雰囲気

C.校舎・校地などの施設・場所

D.偏差値・合格判定

E.大学進学実績

志望校を決定する要素は、概ね上の五点ですが、受験生本人にとっては、

やっぱりある程度、

僕の偏差値のランクが合わないと・・・

私の偏差値から考えると、

このあたりの学校かな・・・

学力の指標である偏差値が届き、合格判定が「相応に良い」ことが最優先になる傾向があります。

親の視線から考えて、上記のどれを重視するかは、その人の考え方次第になると考えます。

いずれにしても、「中高六年間ずっと過ごす」学校は、まずは「校風・雰囲気が合う」ことが大事です。

そして、文化祭に行く受験生たちは、学年にも寄りますが「楽しみたい」気持ちがあるでしょう。

お祭りだから、

楽しみたいな!

「受験が遠い」年齢層の方にとっては、「純粋に楽しみたい」気持ちがあります。

そして、「受験が近い」年齢層の方にとっては、真剣な中にも「息抜きの楽しみ」が欲しいです。

美味しいもの

食べたいかも・・・

大事なのは学校の雰囲気ですが、子どもたちにとっては、飲み物・食べ物も大事です。

・麦茶

・リンゴジュース

・オレンジジュース

飲み物は、ぜひ、小学生〜中学生目線で、上の三つを学校側は沢山用意して欲しいです。

そして、食べ物は、「学校の雰囲気」を味わえるのが最も望ましいです。

僕が作った

ソーセージ食べて下さい!

僕たちの学食で

日頃の食事を食べて頂きたい!

在校生の方は、このように思っていて、訪問者も「その学校ならでは」の食事を食べてみたいです。

最も良いのは、「学食を解放・運営」することで、「日頃の食事」がベストと考えます。

人数が多すぎるから、

種類は制限しよう・・・

実際、ラーメンやうどんなど、種類を制限しながらも「日頃の学生食」を提供している学校もあります。

学食で

日頃の食事がお召し上がれます!

学食で日頃の食事が味わえた、海城中高の文化祭の話を上記リンクでご紹介しています。

あるいは、「学校独自食」を教室で体験できるのも好ましいと考えます。

僕たち伝統の

「油そば」を食べて下さい!

独自の「油そば」を教室で体験できた、麻布中高の文化祭の話を上記リンクでご紹介しています。

手作り焼きソーセージを

食べて下さい!

手作り焼きソーセージが美味しかった、本郷中高の文化祭の話を上記リンクでご紹介しています。

「外部の業者による販売」も見受けましたが、「学校独自」の面白味は一切ありません。

これらの「外部業者の販売」は、ピザやアイスなど補助的な面に留めるのが良いと考えます。

・学食での「日頃の学生食」(種類を制限、一部弁当等)

・教室で「学校独自食」

・在校生が焼く、作る「学生の気持ちが入った」食事・食べ物

ぜひ、教員・学校関係者の方々には、「学校の雰囲気が感じられる」食事の提供をお願いしたい。