前回は「ちょっとした実験から子どもの好奇心育成〜理論よりも体験重視・色を混ぜる経験・「なぜ?」から生まれる本質的学力〜」の話でした。

お菓子の実験の楽しみ〜「作る」ことに興味を持つ〜|理科の教育

今回は、スーパーなどに置いてある「自分でお菓子を作るキット」の話です。

こういうお菓子作りは、子どもは楽しいので、

これ、

欲しい!

子どもは、すぐに「欲しい」となります。

未就学児〜小学校低学年くらいまでは、こういうお菓子には大きな興味を持つことが多いです。

大人から見ると、

あまり

美味しそうではないし・・・

こんな気がついついしてしまいますが、今回は一緒にやってみることにしました。

ちょっとした実験です。

以前ご紹介した実験よりも「実験らしくない」ので、「理科の実験」にはならなそうです。

それでも、子どもが「やってみたい」という気持ちは、大事です。

「やったら明らかに悪い」ことでない限りやってみてあげたい。

大人も一緒になって、こういう「練ったり、作る」お菓子をやってみるのも良さそうです。

じゃ、

作ってみよう。

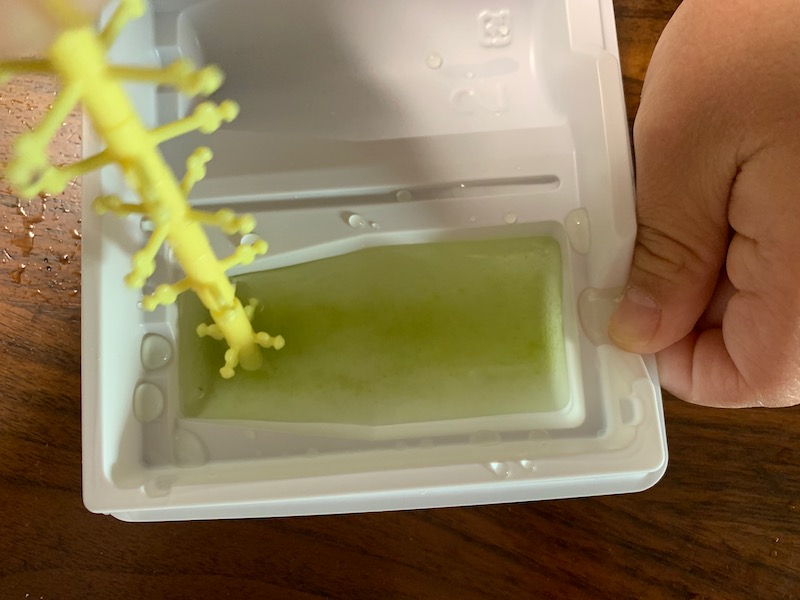

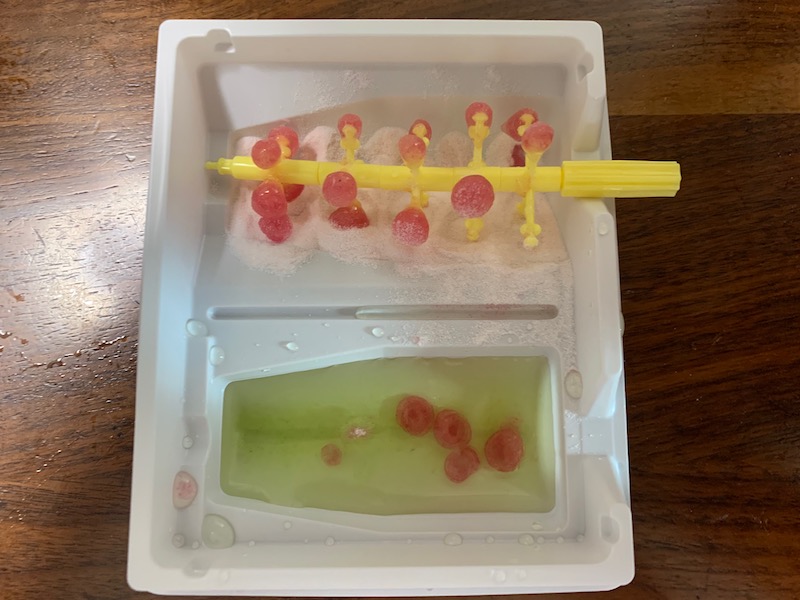

まずは、プラスチックのパーツを組み上げて、ツリー状の棒を作ります。

そして、緑色の粉末を一定量の水と混ぜると、「粘性のあるお菓子の原型」が出来ます。

しっかり

かき混ぜてみて。

やる!

今回は、4歳の次男が中心となって、「お菓子の製作・実験」をします。

こちらに、

この粉を出してみて。

「作る」ことに興味を持って実体験

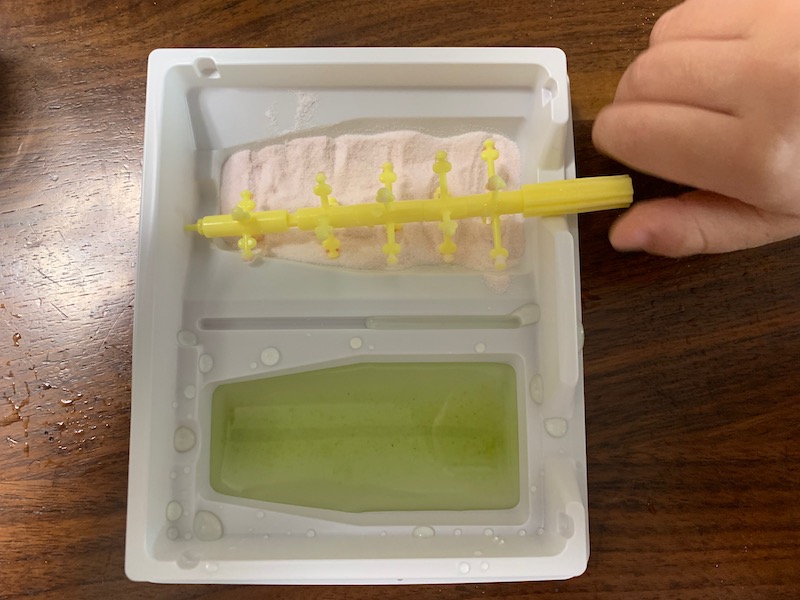

粘性のある溶液と粉末を合成すると、お菓子になるようです。

なんだか、

面白そうだね・・・

なかなか楽しい感じで、カラフルで子どもむけに、よく考えられています。

これで、この粉をつけて、

こっちに入れてみて。

ここで、

回すんだね。

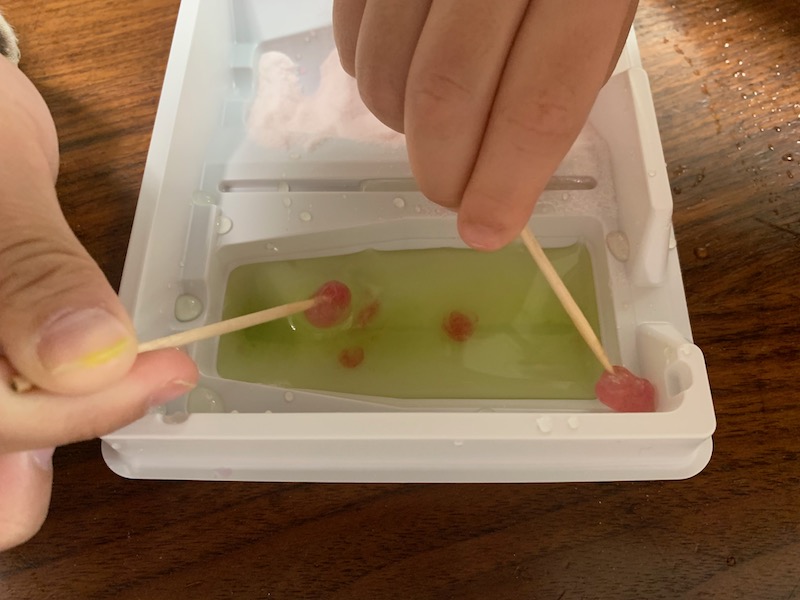

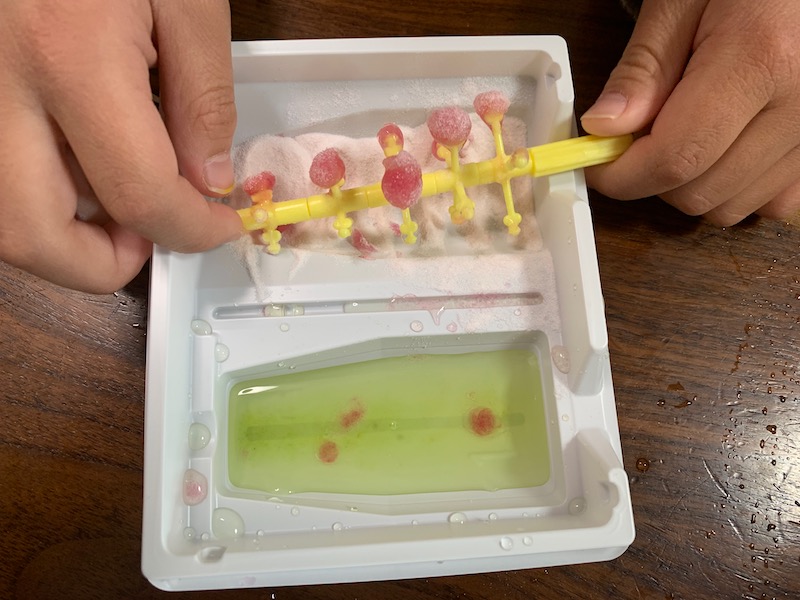

くるくるとピンク色の粉末を少しつけて、

緑色の溶液に浸すと、ボール状のお菓子が出来てきます。

何か

出来たよ。

上手だね。

もっとやってみよう。

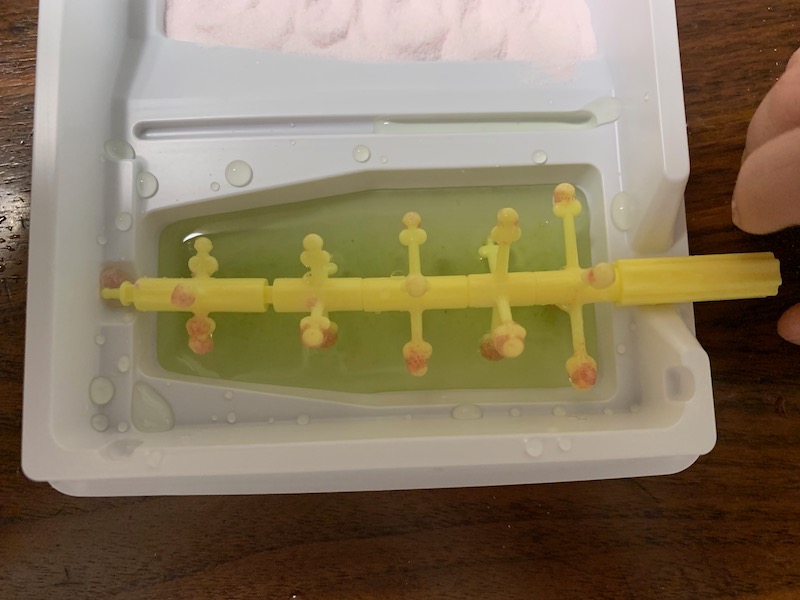

再びピンク色の粉末につけて、「赤紫色のボールを大きくしてゆく」お菓子です。

お菓子作りが目的ですが、作品としても可愛らしい感じで、好感が持てます。

続けて何度か「ピンクの粉と緑の溶液」を繰り返すと、玉が大きくなってゆきます。

玉が大きくなると、玉の重量を支えることができなくなり、滑って落下してしまいました。

よしっ、

食べたい!

とりあえず、爪楊枝で食べてみます。

これ、

美味しいよ!

味が気に入ったみたいで、楽しそうです。

この

大きな玉を作る!

黄色のツリー状の製品で「製作する」のが筋であり、横道によれますが、

いいね。

大きい玉を作ってみよう。

「大きくする」のも面白そうなのだ、やってもらいます。

これで、

大きな玉を作ってみる。

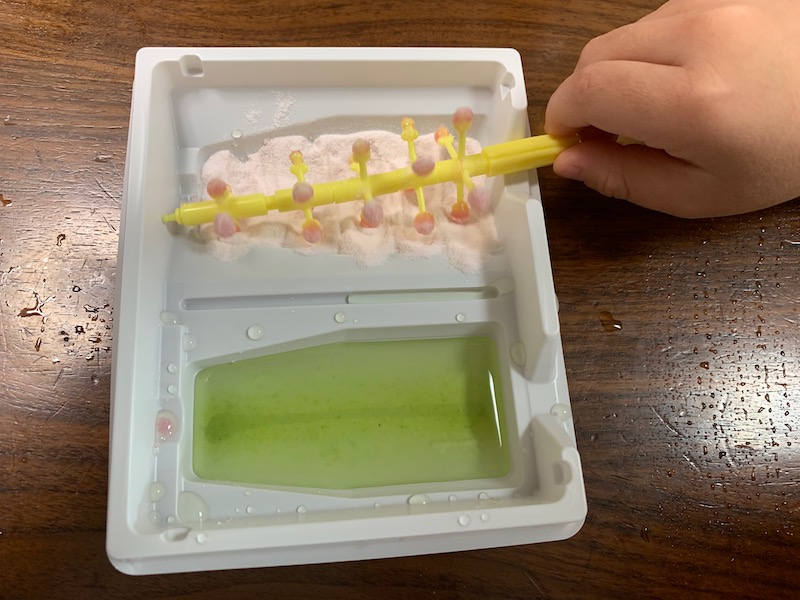

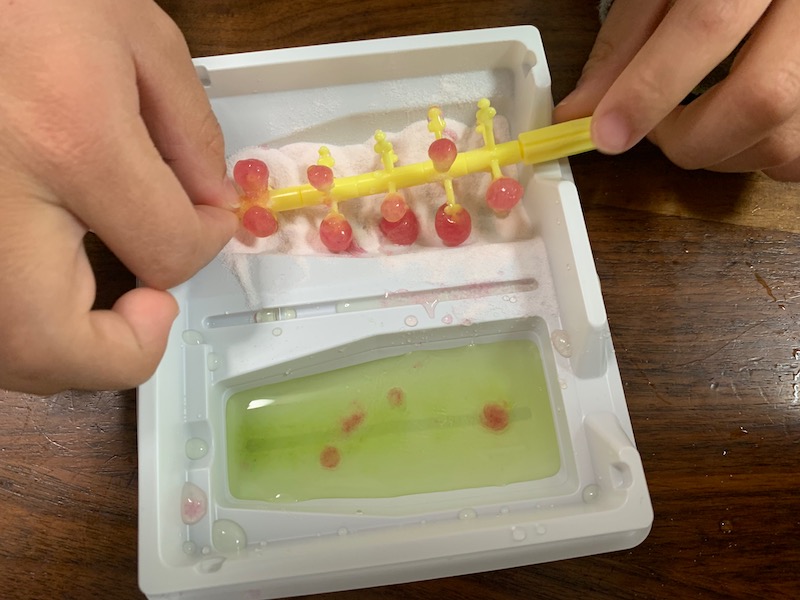

今度は、黄色いツリーに戻ってきて、お菓子作りを続けます。

かなり大きな玉になってきました。

やっぱり、こっちで

大きいのを作る。

「出来るだけ大きい玉を作ってみる」ことに興味が湧いたようです。

すごく

大きな玉になったね。

とても大きな玉になりました。

粉と溶液を往復するだけですが、「丁寧に玉を製作する」根気が必要です。

よく

出来たね!

一緒に

食べてみて!

大人から見ると「あまり美味しそうではない」お菓子ですが、小さな玉を食べてみます。

なかなか美味しいです。

美味しいでしょ!

うん。

美味しいね。

これで、お菓子を作る実験は完了です。

こういうお菓子作りでも、よくできた時は、「良く出来ているね!」と褒めてあげるようにしています。

学校のテストなどで良い点をとった時も、

よく

頑張ったね。

対象が何であっても、「子どもなりに一生懸命」なことには、大人としては受け止めてあげたいものです。

面白かった!

また

作ってみたい。

また

今度やってみよう。

「好奇心・興味を持つこと」と学び

「好奇心・興味を持つこと」は子ども〜青少年・少女には、とても大事なことだと思います。

小学校高学年になって、勉強が本格化して、中には中学受験のためのハイレベルな勉強をする方もいます。

中学受験の内容は、非常に高度・広範囲で、「大人でもできる方は少ない」問題も多数あります。

それを「やらなければならない」「出来るようにならなければならない」子どもたち。

ロケットを飛ばしたり、溶液に触れてみたりすることで「楽しい!」と思う気持ちは大事です。

そういう姿勢が好奇心を育てて、「こういうことは好き!」という分野・科目が出来ると良いですね。

水溶液の酸性・アルカリ性、あるいは「燃える」などの性質を「暗記する」必要もあります。

大事なことは、それらの「水溶液のイメージ」です。

ひたすら「語呂合わせして暗記」しても、少し捻った・変化球の問題には対応しづらいことがあります。

こうして「楽しさ」を見つけながら、色々と学んで欲しいと思います。

次回は下記リンクです。